-

排序

- 圖片

- 條列

侯孝賢談侯孝賢:給電影工作者的備忘錄

「電影要從非電影來」 電影之路全回顧 美學,電影語言,實務操作傾心傳授 「感動別人前先感動自己」 2007年11月5日到7日,侯孝賢導演受卓伯棠先生之邀前往香港浸會大學進行講座,後經整理轉錄成為本書內容。在那三天內密集地進行了七場座談,除了末尾兩場對談與問答外,均為侯孝賢導演講述,詳盡地與在場人士分享豐富的創作歷程。 講述自身的電影之路外,導演也表達了對於電影美學的觀點和概念;同時也就實務工作傾囊相授:如何發想劇本、選角、現場溝通、場面調度、收音、打光……;並且也分享了與合作伙伴的工作模式;如何引導出舒淇、林強等演員的潛能;末尾,也宏觀地預視了台灣電影的未來。在講座中,不僅傳達了對電影的熱情和使命感,也展現了極為親切的一面,生動地描述一一回顧歷來的珍貴時刻。 電影裡最重要的是人 與許多導演不同的是,侯孝賢導演感興趣的不是事件,而是「人」。侯導對於人的喜愛,是一直以來都沒有改變的事實,甚至能為人量身定做一部電影。熱衷於觀察細節的他,總是能從日常龐雜的資訊中,分辨出人的特質與風韻,並且深深為此著迷。 然而,觀察人之前,必須先觀察自己。「因為你了解自己,你才會發現別人的不同。」《童年往事》的許多情節來自於侯孝賢導演一條一條整理的筆記,只有透過梳理自己,你才能真正去認識你眼前的人,也唯有敞開心胸去面對,不閃躲不隱藏,才能理解問題、解決問題。 人性,是侯孝賢電影裡不變的重點,無論拍攝的年代是古代、前現代或是現代。人性是不會改變的,更吸引導演去詮釋它。在侯孝賢的電影裡,時有懷著惡意的角色挑戰著觀眾的神經,但導演最想捕捉的是即便在逞凶鬥狠時也存在的微小的「善良」。對人性的捕捉和對人的高度興趣,成為侯孝賢電影恆久的基調。 衝突之後或之前才值得拍攝 蒼涼的人生,是侯孝賢電影敘事裡的另一個主軸,但這不代表他的人生觀就是「悲苦地」。在遭逢考驗的關鍵,才是最能展現出力量的時刻,也最能挖掘出人的特質。 一般的敘事,習慣以三幕劇的形式進行,開頭觸發,中場衝突,結尾解決。在侯孝賢的作品裡,並不依循這個模式來敘事。拿掉易於發揮的衝突後,呈現在觀眾眼前的是衝突前的脈絡鋪陳,和衝突結束後的心理變化。對侯孝賢來說,這才是他鍾愛的部分。 與文學作品不同的是電影並非單純是心理運作,電影必須拍攝人的動作,又需要傳達角色的內心活動。侯式風格慣用的長鏡頭場面調度,提供了觀眾盡情觀察演員的表演細節(即便他們並未意識到自己正在演出),也傳達了人性的幽微和彼此的羈絆。 感動別人之前,先感動自己 對於評論,侯孝賢導演並不是那麼在意,對於理論,他也不覺得非得服膺不可。電影的藝術成就交由他人談論和辯駁,導演自身關注的是為何拍電影,電影如何拍?誠實地面對自我,因為「在電影裡肯定會有自己的影子」,過往的累積將會成為自己的「基調」。在磨練拍攝電影的基本功的同時,拍電影最難的是要先過自己這關,想要感動別人之前要先感動你自己。 本書特色 本書為侯孝賢導演的演講內容整理而成,有別於一般訪談中,依循提問者的脈絡和求知慾而打亂演說者的思緒,反倒是暢快地與臺下聽眾分享個人的電影經歷。過程中,侯孝賢導演流露出性格中可親的一面,甚至不惜自暴拍片的糗事,也在言談之中展露了對電影的真摯的愛。 好評推薦 李屏賓;杜篤之;廖慶松; 聞天祥_台北金馬影展執行委員會執行長 陳清河_世新大學校長、廣播電視電影學系教授 陳儒修_政治大學廣播電視學系教授 黃建業_臺北藝術大學電影創作學系副教授、前國家電影資料館長 盧非易_政治大學廣播電視學系副教授

【電子書】侯孝賢談侯孝賢

「電影要從非電影來」 電影之路全回顧 美學,電影語言,實務操作傾心傳授 「感動別人前先感動自己」 2007年11月5日到7日,侯孝賢導演受卓伯棠先生之邀前往香港浸會大學進行講座,後經整理轉錄成為本書內容。在那三天內密集地進行了七場座談,除了末尾兩場對談與問答外,均為侯孝賢導演講述,詳盡地與在場人士分享豐富的創作歷程。 講述自身的電影之路外,導演也表達了對於電影美學的觀點和概念;同時也就實務工作傾囊相授:如何發想劇本、選角、現場溝通、場面調度、收音、打光……;並且也分享了與合作伙伴的工作模式;如何引導出舒淇、林強等演員的潛能;末尾,也宏觀地預視了台灣電影的未來。在講座中,不僅傳達了對電影的熱情和使命感,也展現了極為親切的一面,生動地描述一一回顧歷來的珍貴時刻。 電影裡最重要的是人 與許多導演不同的是,侯孝賢導演感興趣的不是事件,而是「人」。侯導對於人的喜愛,是一直以來都沒有改變的事實,甚至能為人量身定做一部電影。熱衷於觀察細節的他,總是能從日常龐雜的資訊中,分辨出人的特質與風韻,並且深深為此著迷。 然而,觀察人之前,必須先觀察自己。「因為你了解自己,你才會發現別人的不同。」《童年往事》的許多情節來自於侯孝賢導演一條一條整理的筆記,只有透過梳理自己,你才能真正去認識你眼前的人,也唯有敞開心胸去面對,不閃躲不隱藏,才能理解問題、解決問題。 人性,是侯孝賢電影裡不變的重點,無論拍攝的年代是古代、前現代或是現代。人性是不會改變的,更吸引導演去詮釋它。在侯孝賢的電影裡,時有懷著惡意的角色挑戰著觀眾的神經,但導演最想捕捉的是即便在逞凶鬥狠時也存在的微小的「善良」。對人性的捕捉和對人的高度興趣,成為侯孝賢電影恆久的基調。 衝突之後或之前才值得拍攝 蒼涼的人生,是侯孝賢電影敘事裡的另一個主軸,但這不代表他的人生觀就是「悲苦地」。在遭逢考驗的關鍵,才是最能展現出力量的時刻,也最能挖掘出人的特質。 一般的敘事,習慣以三幕劇的形式進行,開頭觸發,中場衝突,結尾解決。在侯孝賢的作品裡,並不依循這個模式來敘事。拿掉易於發揮的衝突後,呈現在觀眾眼前的是衝突前的脈絡鋪陳,和衝突結束後的心理變化。對侯孝賢來說,這才是他鍾愛的部分。 與文學作品不同的是電影並非單純是心理運作,電影必須拍攝人的動作,又需要傳達角色的內心活動。侯式風格慣用的長鏡頭場面調度,提供了觀眾盡情觀察演員的表演細節(即便他們並未意識到自己正在演出),也傳達了人性的幽微和彼此的羈絆。 感動別人之前,先感動自己 對於評論,侯孝賢導演並不是那麼在意,對於理論,他也不覺得非得服膺不可。電影的藝術成就交由他人談論和辯駁,導演自身關注的是為何拍電影,電影如何拍?誠實地面對自我,因為「在電影裡肯定會有自己的影子」,過往的累積將會成為自己的「基調」。在磨練拍攝電影的基本功的同時,拍電影最難的是要先過自己這關,想要感動別人之前要先感動你自己。 本書特色 本書為侯孝賢演講內容整理而成,由於是演講的緣故,免除了依循提問者的脈絡和求知慾打亂演說者的思緒,反倒是暢快地與臺下聽眾分享個人的電影經歷。過程中,侯孝賢導演流露出性格中可親的一面,甚至不惜自暴拍片的糗事,也在言談之中展露了對電影的真摯的愛。 好評推薦 李屏賓;杜篤之;廖慶松; 聞天祥_台北金馬影展執行委員會執行長 陳清河_世新大學校長、廣播電視電影學系教授 陳儒修_政治大學廣播電視學系教授 黃建業_臺北藝術大學電影創作學系副教授、前國家電影資料館長 盧非易_政治大學廣播電視學系副教授

進化思考:引導創造力的「變異與選擇」

什麼是創造?我們是否真正理解創造的意義? 創造力只屬於擁有天賦的少數人嗎? 學習生物演化的系統性思考法 協助你找回固有的創造力寶典 只需稍加練習,人人都能擁有創造力,一起為世界的未來做出貢獻 NOSIGNER負責人太刀川英輔開創性著作《進化思考》 本書勾勒的設計藍圖超越了我們習知的設計,是等在未來下個百年的設計,是來自社會最終也將回到社會的設計新視野,是破繭而出「超越設計的設計」。 ──鄭陸霖(《尋常的社會設計》作者) 「你具備創造力嗎?」在日本,92%的學童認為自己沒有創造力,是對自身的能力理解不足,還是對創造力有錯誤的想像和認識?我們時常讚歎傑出的藝術作品,同時也因改變世界的物件深受震撼,它們都是出自具有創造力的「天才」之手嗎?世界上92%的人只能認命地與創造力絕緣? 求學時期同感疑惑和挫折的太刀川英輔,在透過研究語言與設計的相似性,掌握了發想的方法,發現了設計,語言,與演化三者之間的相似。偶然產生的口誤,就像偶然複製錯誤的DNA,都為世界帶來意想不到的效果。太刀川轉向生物的演化學習,從達爾文的演化論出發,反覆思考生物如何經過「天擇」繼續存活在世界。太刀川英輔熱切地讓我們相信創造是人類固有的能力,我們所需要的是一套學習的系統,《進化思考》就是為此而生的創造力思考法。 「進化思考」── 將人的創造力視為與生物演化具有相同結構的現象, 此思考法將透過反覆的「變異與選擇」,引導出人人與生俱來的創造力 「狂人,變異,HOW」;「秀才,選擇,WHY」 創造力並不專屬於人口占比極少的高智力天才,也並非建築師、設計師、音樂家等專業人士特有。諾貝爾獎的得獎者中不乏中等智力的研究者,他們改變世界的能力並不完全仰賴天賦,而是能掌握有效的方法,特別是思考的模式。 太刀川英輔將創造力的思考要素區分為兩大特質:「狂人型」和「秀才型」。狂人代表勇於突破現況挑戰未知,能靈活地因應改變(HOW);秀才能藉由分析、理解,掌握事物的本質(WHY)。看似衝突的兩種特質,正是史上被稱為「天才」的人交錯運用得以發揮創造力的思考方式。先仰賴狂人式思維產出大量可能;再憑藉秀才式思維分析出可行辦法,經由兩種思維的不斷往復操作,得以發揮出創造力。 創造性是一種在變異和選擇間反覆來回的演化現象 變異思維:大量產出偶發創意的發想手法 HOW(如何才能改變?) 選擇思維:模仿自然選擇壓力的生物學式觀察手法 WHY(為何應該如此?) 「進化思考」認為發揮創造性這種現象,跟生物演化的結構極爲相似。生物演化是透過偶然的「變異」和必然的「選擇」來回反覆:變異→選擇→變異→選擇→……形成演化的螺旋。儘管人類是現存已知動物中唯一具有創造力的物種,然而人類的歷史在地球歷史上卻顯得微不足道,生物長遠的演化歷程和豐富的案例,足以成為人類的借鏡。「進化思考」從生物演化螺旋的兩個端點「變異」與「選擇」中,將變異的可能性歸納出九種路徑;將選擇以時間的過去與未來,空間的內與外,作為觀察世界的時空觀學習法。 變異(HOW)的九種路徑 變量──試著想像極端的數值 擬態──試著模仿理想的狀況 消失──試著減少標準的裝備 增殖──試著反常地增加數量 轉移──試著尋找全新的場域 交換──試著替換為其他物件 分離──試著區分出不同元素 逆轉──試著思考相反的狀況 融合──試著打造意外的組合 選擇(WHY)的四種時空觀 解剖──了解內部結構與其意義 歷史──承繼過去的譜系與脈絡 生態──觀察往外部連結的關係 預測──聯繫未來和希望的預測 「進化思考」是協助每個人找回創造力的工具,讓並非天才的我們正確認識何謂創造,並且明確理解它所必須歷經的過程。同時,明白創造超越了意志,只需透過「偶然變異」和「必然選擇」的往返,任何人都可以提高創造發生的機率。學習有效的思考模式達成創造力的發揮。更重要的是,愈多的人發揮出創造力時,我們將集結彼此的力量,為世界產生貢獻。就從質疑常識,重新發現改寫現實的變異可能性開始,拋除自我的執著。學習建構創造力只是邁向未來的開端,在過程中,請反覆回顧序章中提出的六大問題: ●何謂「美」? ●何謂「發想的強度」? ●如何看待「關係」? ●什麼是「真正該製造的東西」? ●為什麼「自然擅長創造」? ●為什麼「人類具備創造力」? 當全球陷入氣候變遷和政局動盪的生存威脅下,正是需要發揮創造力,集結起眾人的力量,適時為人類的未來做出貢獻的時刻。一邊加以練習「進化思考」找回我們固有創造力的同時,也請一併以永續發展,尊重環境……等為方向,重新思索人類跟自然的關係。

【電子書】進化思考

什麼是創造?我們是否真正理解創造的意義? 創造力只屬於擁有天賦的少數人嗎? 學習生物演化的系統性思考法 協助你找回固有的創造力寶典 只需稍加練習,人人都能擁有創造力,一起為世界的未來做出貢獻 NOSIGNER負責人太刀川英輔開創性著作《進化思考》 本書勾勒的設計藍圖超越了我們習知的設計,是等在未來下個百年的設計,是來自社會最終也將回到社會的設計新視野,是破繭而出「超越設計的設計」。 ──鄭陸霖(《尋常的社會設計》作者) 「你具備創造力嗎?」在日本,92%的學童認為自己沒有創造力,是對自身的能力理解不足,還是對創造力有錯誤的想像和認識?我們時常讚歎傑出的藝術作品,同時也因改變世界的物件深受震撼,它們都是出自具有創造力的「天才」之手嗎?世界上92%的人只能認命地與創造力絕緣? 求學時期同感疑惑和挫折的太刀川英輔,在透過研究語言與設計的相似性,掌握了發想的方法,發現了設計,語言,與演化三者之間的相似。偶然產生的口誤,就像偶然複製錯誤的DNA,都為世界帶來意想不到的效果。太刀川轉向生物的演化學習,從達爾文的演化論出發,反覆思考生物如何經過「天擇」繼續存活在世界。太刀川英輔熱切地讓我們相信創造是人類固有的能力,我們所需要的是一套學習的系統,《進化思考》就是為此而生的創造力思考法。 「進化思考」── 將人的創造力視為與生物演化具有相同結構的現象, 此思考法將透過反覆的「變異與選擇」,引導出人人與生俱來的創造力 「狂人,變異,HOW」;「秀才,選擇,WHY」 創造力並不專屬於人口占比極少的高智力天才,也並非建築師、設計師、音樂家等專業人士特有。諾貝爾獎的得獎者中不乏中等智力的研究者,他們改變世界的能力並不完全仰賴天賦,而是能掌握有效的方法,特別是思考的模式。 太刀川英輔將創造力的思考要素區分為兩大特質:「狂人型」和「秀才型」。狂人代表勇於突破現況挑戰未知,能靈活地因應改變(HOW);秀才能藉由分析、理解,掌握事物的本質(WHY)。看似衝突的兩種特質,正是史上被稱為「天才」的人交錯運用得以發揮創造力的思考方式。先仰賴狂人式思維產出大量可能;再憑藉秀才式思維分析出可行辦法,經由兩種思維的不斷往復操作,得以發揮出創造力。 創造性是一種在變異和選擇間反覆來回的演化現象 變異思維:大量產出偶發創意的發想手法 HOW(如何才能改變?) 選擇思維:模仿自然選擇壓力的生物學式觀察手法 WHY(為何應該如此?) 「進化思考」認為發揮創造性這種現象,跟生物演化的結構極爲相似。生物演化是透過偶然的「變異」和必然的「選擇」來回反覆:變異→選擇→變異→選擇→……形成演化的螺旋。儘管人類是現存已知動物中唯一具有創造力的物種,然而人類的歷史在地球歷史上卻顯得微不足道,生物長遠的演化歷程和豐富的案例,足以成為人類的借鏡。「進化思考」從生物演化螺旋的兩個端點「變異」與「選擇」中,將變異的可能性歸納出九種路徑;將選擇以時間的過去與未來,空間的內與外,作為觀察世界的時空觀學習法。 變異(HOW)的九種路徑 變量──試著想像極端的數值 擬態──試著模仿理想的狀況 消失──試著減少標準的裝備 增殖──試著反常地增加數量 轉移──試著尋找全新的場域 交換──試著替換為其他物件 分離──試著區分出不同元素 逆轉──試著思考相反的狀況 融合──試著打造意外的組合 選擇(WHY)的四種時空觀 解剖──了解內部結構與其意義 歷史──承繼過去的譜系與脈絡 生態──觀察往外部連結的關係 預測──聯繫未來和希望的預測 「進化思考」是協助每個人找回創造力的工具,讓並非天才的我們正確認識何謂創造,並且明確理解它所必須歷經的過程。同時,明白創造超越了意志,只需透過「偶然變異」和「必然選擇」的往返,任何人都可以提高創造發生的機率。學習有效的思考模式達成創造力的發揮。更重要的是,愈多的人發揮出創造力時,我們將集結彼此的力量,為世界產生貢獻。就從質疑常識,重新發現改寫現實的變異可能性開始,拋除自我的執著。學習建構創造力只是邁向未來的開端,在過程中,請反覆回顧序章中提出的六大問題: ●何謂「美」? ●何謂「發想的強度」? ●如何看待「關係」? ●什麼是「真正該製造的東西」? ●為什麼「自然擅長創造」? ●為什麼「人類具備創造力」? 當全球陷入氣候變遷和政局動盪的生存威脅下,正是需要發揮創造力,集結起眾人的力量,適時為人類的未來做出貢獻的時刻。一邊加以練習「進化思考」找回我們固有創造力的同時,也請一併以永續發展,尊重環境……等為方向,重新思索人類跟自然的關係。

追火車的日子

200張照片與文字記錄的細膩場景 三十年來的珍貴影像,趕在消散之前留下美好記憶 追尋活著的鐵道系統,日常運轉的真摯記錄 內灣、平溪、大肚、南澳、布袋、金門、阿里山、 阜新、牙克石、三道嶺、蒙古、莫斯科、斯德哥爾摩…… 蒸汽火車、輕便鐵道、路面電車……一同串聯世界的平行線 *人、鐵道、車輛,相互交織,一起走出的歷史 *歷史可能被遺忘,記憶可能與景物一同消散,記錄是抵抗消散的方式。 個人與時代的交會 黃威勝的大學時光,是本土熱風行的年代,也是BBS盛行的日子,BBS站「內灣小月台」成為鐵道研究者的基地,快速大量地交換著情報與成果。解嚴後開放的風氣,和對自身土地的關注,台灣研究日漸受到重視。 一九九五年十月,全台幾個文化協會聯合舉辦了「行過鐵枝路,相逢火車頭」老火車站保存運動。黃威勝意識到文化資產保存的重要。也認識到從小親近的新竹火車站,在許多人眼中如此地重要,。原來火車除了可以順利抵達目的地外,還有這麼多可以「玩」,可以研究的領域。 在交通大學鐵道研究社社辦裡,黃威勝發現了一本奇書《已遺忘之台灣鐵道》,是一位美國人踏查七〇年代末的台灣輕便鐵道的成果記錄,內容翔實,照片之外,並繪製路線圖,說明運行方式。這本書大大震撼了黃威勝,讓他背起相機與時間賽跑,記錄即將消逝的鐵道。 自我的追尋 以攝影記錄鐵道,是黃威勝拍照的原動力,依照地緣關係,再評估景物消散的可能性,來決定拍攝的順序,特別熱愛產業輕便鐵道:礦業鐵路、林業鐵路、鹽業鐵路、糖業鐵路……。隨著產業的衰竭或是運輸條件的改變,輕便鐵道逐漸走入黃昏。趕在停止運行,鐵軌變成廢鐵之前所拍下的每一張照片,都有可能成為歷史的註記。其中,位於平溪的新平溪煤礦,是黃威勝進行完整測繪、踏查的場域。拍照以外,輔以訪談,實地丈量,繪製出了場區完整的路線圖。 蒸汽消散 儘管火車動能已歷經幾次變革,蒸汽火車憑藉著它原始的機械結構特色,和富有生命力的運行風采,在活動、慶典中,成為各國鐵道迷爭相追逐的焦點列車。然而,世界上,依然有日常商業運轉的蒸汽火車。在中國北方,從大興安嶺到內蒙到新疆擁有巨大的露天煤礦場,礦場裡使用著大型蒸汽火車負責每天的運輸。特別是新疆三道嶺,被譽為蒸汽火車的最後聖地,為了拍到最震撼的影像,每年冬天,全世界的「追煙者」紛紛前往。他們強忍著低溫,就為了拍下在空中凝結的蒸汽,感受蒸汽機車運轉的魅力。這些車輛隨著司機們日漸衰老,近年來,各個礦區陸續終止使用蒸汽機車,二〇二二年七月,三道嶺也正式終止蒸機任務。從此,蒸汽消散。 人,鐵路與車輛 「鐵道迷不是喜歡拍火車而已」,人、鐵路與車輛三者之間的連結,發生動人的故事,才是鐵道迷感興趣的地方。鐵道上,如果沒有車輛運行,也不過是兩條暗淡的平行線而已。透過鐵道,去追尋平行線上(曾經)發生的故事,分享給大家,才是鐵道迷最津津樂道的事。《追火車的日子》除了精采的攝影作品之外,也收錄了作者關於「人與鐵道」的記憶。第一次搭火車的經驗,高中搭乘內灣線通勤的青春歲月,追煙行動時身體遭受低溫重創,如何坐進三道嶺蒸機的駕駛室了解鐵道員投入礦業的心路歷程……還有曾經在旅途上與鐵道的短暫交會情景。 本書特色 ●作者黃威勝成長正值台灣經濟起飛、產業轉型時代,產生大量的工業遺址。黃威勝選擇以影像記錄,留下它們最後的身影,不僅是遭人遺棄的器械,還包含了工作者的姿態,如今看來,都屬於珍貴的文化財產。 ●從小就與火車結緣,黃威勝的相機記錄下過往的日常,看似平實的影像中經過歲月的淘洗,反而是原汁原味的美好。 ●受到台、日鐵道研究前輩的薰陶,學習到札實的踏查方式。每每從人、鐵路、車輛,三者之間的關係找尋動人的故事。 ●以新疆三道嶺煤礦為代表的「追煙」系列作品,除了在攝影美學上的表現,也重新賦予鐵道攝影探討人與鐵道共同走出的歷史,和緊密連結的情感。

【電子書】追火車的日子

200張照片與文字記錄的細膩場景 三十年來的珍貴影像,趕在消散之前留下美好記憶 追尋活著的鐵道系統,日常運轉的真摯記錄 內灣、平溪、大肚、南澳、布袋、金門、阿里山、 阜新、牙克石、三道嶺、蒙古、莫斯科、斯德哥爾摩…… 蒸汽火車、輕便鐵道、路面電車……一同串聯世界的平行線 *人、鐵道、車輛,相互交織,一起走出的歷史 *歷史可能被遺忘,記憶可能與景物一同消散,記錄是抵抗消散的方式。 個人與時代的交會 黃威勝的大學時光,是本土熱風行的年代,也是BBS盛行的日子,BBS站「內灣小月台」成為鐵道研究者的基地,快速大量地交換著情報與成果。解嚴後開放的風氣,和對自身土地的關注,台灣研究日漸受到重視。 一九九五年十月,全台幾個文化協會聯合舉辦了「行過鐵枝路,相逢火車頭」老火車站保存運動。黃威勝意識到文化資產保存的重要。也認識到從小親近的新竹火車站,在許多人眼中如此地重要,。原來火車除了可以順利抵達目的地外,還有這麼多可以「玩」,可以研究的領域。 在交通大學鐵道研究社社辦裡,黃威勝發現了一本奇書《已遺忘之台灣鐵道》,是一位美國人踏查七〇年代末的台灣輕便鐵道的成果記錄,內容翔實,照片之外,並繪製路線圖,說明運行方式。這本書大大震撼了黃威勝,讓他背起相機與時間賽跑,記錄即將消逝的鐵道。 自我的追尋 以攝影記錄鐵道,是黃威勝拍照的原動力,依照地緣關係,再評估景物消散的可能性,來決定拍攝的順序,特別熱愛產業輕便鐵道:礦業鐵路、林業鐵路、鹽業鐵路、糖業鐵路……。隨著產業的衰竭或是運輸條件的改變,輕便鐵道逐漸走入黃昏。趕在停止運行,鐵軌變成廢鐵之前所拍下的每一張照片,都有可能成為歷史的註記。其中,位於平溪的新平溪煤礦,是黃威勝進行完整測繪、踏查的場域。拍照以外,輔以訪談,實地丈量,繪製出了場區完整的路線圖。 蒸汽消散 儘管火車動能已歷經幾次變革,蒸汽火車憑藉著它原始的機械結構特色,和富有生命力的運行風采,在活動、慶典中,成為各國鐵道迷爭相追逐的焦點列車。然而,世界上,依然有日常商業運轉的蒸汽火車。在中國北方,從大興安嶺到內蒙到新疆擁有巨大的露天煤礦場,礦場裡使用著大型蒸汽火車負責每天的運輸。特別是新疆三道嶺,被譽為蒸汽火車的最後聖地,為了拍到最震撼的影像,每年冬天,全世界的「追煙者」紛紛前往。他們強忍著低溫,就為了拍下在空中凝結的蒸汽,感受蒸汽機車運轉的魅力。這些車輛隨著司機們日漸衰老,近年來,各個礦區陸續終止使用蒸汽機車,二〇二二年七月,三道嶺也正式終止蒸機任務。從此,蒸汽消散。 人,鐵路與車輛 「鐵道迷不是喜歡拍火車而已」,人、鐵路與車輛三者之間的連結,發生動人的故事,才是鐵道迷感興趣的地方。鐵道上,如果沒有車輛運行,也不過是兩條暗淡的平行線而已。透過鐵道,去追尋平行線上(曾經)發生的故事,分享給大家,才是鐵道迷最津津樂道的事。《追火車的日子》除了精采的攝影作品之外,也收錄了作者關於「人與鐵道」的記憶。第一次搭火車的經驗,高中搭乘內灣線通勤的青春歲月,追煙行動時身體遭受低溫重創,如何坐進三道嶺蒸機的駕駛室了解鐵道員投入礦業的心路歷程……還有曾經在旅途上與鐵道的短暫交會情景。 本書特色 ●作者黃威勝成長正值台灣經濟起飛、產業轉型時代,產生大量的工業遺址。黃威勝選擇以影像記錄,留下它們最後的身影,不僅是遭人遺棄的器械,還包含了工作者的姿態,如今看來,都屬於珍貴的文化財產。 ●從小就與火車結緣,黃威勝的相機記錄下過往的日常,看似平實的影像中經過歲月的淘洗,反而是原汁原味的美好。 ●受到台、日鐵道研究前輩的薰陶,學習到札實的踏查方式。每每從人、鐵路、車輛,三者之間的關係找尋動人的故事。 ●以新疆三道嶺煤礦為代表的「追煙」系列作品,除了在攝影美學上的表現,也重新賦予鐵道攝影探討人與鐵道共同走出的歷史,和緊密連結的情感。

設計的本質

透過26個精采案例,認識全球最大設計公司的「設計經營」心法和社會使命 GK Design CEO田中一雄現身說法「何謂二十一世紀的設計」 運用「設計思考」,你也能成為開創嶄新明日的設計師 ●什麼是二十一世紀的設計?與既定認知的「形」與「色」的設計有何不同? ●什麼是「設計思考」?什麼是「設計經營」?這些概念能為我們帶來什麼幫助? ●設計不斷地擴大範圍,二十一世紀的設計需要具備哪些能力? ●設計是愛的表現;物中有心,GK Design秉持的創社理念。 ●時代的洪流中再次走向社會的設計,為解決地球問題而生,邁向未來的設計。 設計在當代的變革|正確認識今日的設計 設計發展至今,已經無法以「形」與「色」來概括,二十一世紀的設計,已經從「物件設計」(d)轉換到「事件設計」(D)。隨著設計的對象、過程、主題與關係的擴大,產生了新的概念,衍生出新的詞彙,如「服務設計」、「設計工學」、「設計思考」、「設計經營」等嶄新的概念逐漸被導入企業的文化之中。 當代科技的飛速發展,更是為設計提供了更多的可能,過往只停留在草圖的超前概念,如今已經一一實踐。二十一世紀的設計,可說是無所不在,設計不再是為物件打造流麗的外形與色彩;設計可以是服務,可以是體驗,可以是流程,可以是解決社會問題。 田中一雄歸納出當代設計必備的五種能力,提供給想要瞭解今日設計的讀者參考、學習。這五種能力,分別為: ■觀察能力 ■發現問題的能力 ■發想能力 ■視覺化能力 ■造形能力 前四種能力屬於設計思考領域,第五種則是當今最容易被忽視的造形設計領域,儘管設計的範圍不停地擴大,卻不應斷絕過往累積的價值,「d」與「D」非但兼存並立,更要做通盤的思考,才能開創既迎向時代,又符合心靈需求的設計價值。 在設計的時代,設計的能力並不專屬於設計師,一般大眾也應具備有設計能力,特別是屬於「設計思考」領域的四種能力,學習如何運用設計能力解決問題, 當代工業社會中的良心──GK Design 一提到GK,熟悉日本(文化)的朋友,可能會馬上在腦海裡浮現「龜甲萬桌上醬油瓶」以及「成田機場快線列車」,這也說明了GK設計的無所不包。GK Design的名稱來自於小池岩太郎大學時發起的設計團體,「小池組」。小池堅信設計為愛的表現,並為GK奠定了初衷:「為了更美好的社會設計」。創始人榮久庵憲司在目睹了大戰過後物資的匱乏,提出了「物中有心」的概念,以物件創造一切生活的道具思維,內化為GK的核心思想。為了社會,為了眾人,希望透過設計創造更好的生活。 從創社開始,GK即以改變社會為目標,並且與世界設計圈有著緊密的交流,吸收分享彼此的概念,以及對設計懷抱的理想。現階段的GK以「追求本質價值」的設計為依歸,除了經濟價值之外,更重視以設計創造社會價值、文化價值。 GK能發展成世界最大的設計公司,除了秉持高尚的理念之餘,在公司的經營維繫上,也有獨到之處,CEO田中一雄現身說法,分享了GK的組織創造力,以及追求本質價值時的五種觀點,十分值得借鏡,思考。五種觀點分別為: ■歸零思考 ■以人為本 ■傳遞意念 ■創造故事 ■改變社會 田中先生特別以GK的26個精采個案,詮釋追求「本質價值」的設計,分別具備何種觀點。在這些案例中,GK並未劃地自限,而是不斷開拓設計的領域;一再開創設計的價值。同時也是GK結合「運動、學術與事業」的絕佳展現。 邁向未來的設計|以心連結科技、事件與物件 社會設計已經越來越受到重視,透過設計解決社會問題,是設計價值展現的最佳例證。未來的設計,將會以改善人類生活為目標,特別是人類生存環境遭逢劇變後,例如日本發生的三一一地震。早在二十世紀中,即有呼籲愛惜地球資源,減少浪費的改革聲浪,知名的綠色設計催生者帕帕納克曾說:「設計的力量不應該發揮在刺激有錢人的消費,而應該為社會貢獻睿智。」 GK設計集團秉持著榮久庵憲司的「物中有心」概念,在「社會設計」概念出現之前,早已投入攸關社會福祉的設計工作,持續地對社會提出倡議。未來,更以追求「本質的設計」為目標,以設計創生的價值,達成包含聯合國永續經營目標等,創造更美好的生活。 在數位時代裡,依靠嶄新的科技和創新的概念,呈現的「服務」和「體驗」獲得大眾的喜愛和關注。當代的設計轉而強調事件的同時,卻忽略了「物件」價值對於人的重要性;以科技擘畫未來的藍圖之時,更應該考慮心靈的感受。能在心靈、物件、事件與科技間具備通盤考量後產生的設計,才能邁向未來,才是設計的本質。 本書特色 由榮久庵憲司和小池岩太郎所創立的設計組織「小池組」說起, GK設計集團CEO田中一雄先生細數GK歷來發展,從「醬油瓶到新幹線」無所不包的設計產品,GK始終遵循兩位創辦人的核心理念:「心」與「愛」。在邁入二十一世紀後,更是將此信念實踐於社會設計當中,真正的以設計打造更美好的社會。回望過去以外,田中一雄也展望設計未來的發展,大寫的D,除了涵蓋層面更廣之外,最終將要去化自我,將設計自然地融入在「社會」之中。設計=社會。好社會,將由好設計打造而成。

【電子書】設計的本質

透過26個精采案例,認識全球最大設計公司的「設計經營」心法和社會使命 GK Design CEO田中一雄現身說法「何謂二十一世紀的設計」 運用「設計思考」,你也能成為開創嶄新明日的設計師 ●什麼是二十一世紀的設計?與既定認知的「形」與「色」的設計有何不同? ●什麼是「設計思考」?什麼是「設計經營」?這些概念能為我們帶來什麼幫助? ●設計不斷地擴大範圍,二十一世紀的設計需要具備哪些能力? ●設計是愛的表現;物中有心,GK Design秉持的創社理念。 ●時代的洪流中再次走向社會的設計,為解決地球問題而生,邁向未來的設計。 設計在當代的變革|正確認識今日的設計 設計發展至今,已經無法以「形」與「色」來概括,二十一世紀的設計,已經從「物件設計」(d)轉換到「事件設計」(D)。隨著設計的對象、過程、主題與關係的擴大,產生了新的概念,衍生出新的詞彙,如「服務設計」、「設計工學」、「設計思考」、「設計經營」等嶄新的概念逐漸被導入企業的文化之中。 當代科技的飛速發展,更是為設計提供了更多的可能,過往只停留在草圖的超前概念,如今已經一一實踐。二十一世紀的設計,可說是無所不在,設計不再是為物件打造流麗的外形與色彩;設計可以是服務,可以是體驗,可以是流程,可以是解決社會問題。 田中一雄歸納出當代設計必備的五種能力,提供給想要瞭解今日設計的讀者參考、學習。這五種能力,分別為: ■觀察能力 ■發現問題的能力 ■發想能力 ■視覺化能力 ■造形能力 前四種能力屬於設計思考領域,第五種則是當今最容易被忽視的造形設計領域,儘管設計的範圍不停地擴大,卻不應斷絕過往累積的價值,「d」與「D」非但兼存並立,更要做通盤的思考,才能開創既迎向時代,又符合心靈需求的設計價值。 在設計的時代,設計的能力並不專屬於設計師,一般大眾也應具備有設計能力,特別是屬於「設計思考」領域的四種能力,學習如何運用設計能力解決問題, 當代工業社會中的良心──GK Design 一提到GK,熟悉日本(文化)的朋友,可能會馬上在腦海裡浮現「龜甲萬桌上醬油瓶」以及「成田機場快線列車」,這也說明了GK設計的無所不包。GK Design的名稱來自於小池岩太郎大學時發起的設計團體,「小池組」。小池堅信設計為愛的表現,並為GK奠定了初衷:「為了更美好的社會設計」。創始人榮久庵憲司在目睹了大戰過後物資的匱乏,提出了「物中有心」的概念,以物件創造一切生活的道具思維,內化為GK的核心思想。為了社會,為了眾人,希望透過設計創造更好的生活。 從創社開始,GK即以改變社會為目標,並且與世界設計圈有著緊密的交流,吸收分享彼此的概念,以及對設計懷抱的理想。現階段的GK以「追求本質價值」的設計為依歸,除了經濟價值之外,更重視以設計創造社會價值、文化價值。 GK能發展成世界最大的設計公司,除了秉持高尚的理念之餘,在公司的經營維繫上,也有獨到之處,CEO田中一雄現身說法,分享了GK的組織創造力,以及追求本質價值時的五種觀點,十分值得借鏡,思考。五種觀點分別為: ■歸零思考 ■以人為本 ■傳遞意念 ■創造故事 ■改變社會 田中先生特別以GK的26個精采個案,詮釋追求「本質價值」的設計,分別具備何種觀點。在這些案例中,GK並未劃地自限,而是不斷開拓設計的領域;一再開創設計的價值。同時也是GK結合「運動、學術與事業」的絕佳展現。 邁向未來的設計|以心連結科技、事件與物件 社會設計已經越來越受到重視,透過設計解決社會問題,是設計價值展現的最佳例證。未來的設計,將會以改善人類生活為目標,特別是人類生存環境遭逢劇變後,例如日本發生的三一一地震。早在二十世紀中,即有呼籲愛惜地球資源,減少浪費的改革聲浪,知名的綠色設計催生者帕帕納克曾說:「設計的力量不應該發揮在刺激有錢人的消費,而應該為社會貢獻睿智。」 GK設計集團秉持著榮久庵憲司的「物中有心」概念,在「社會設計」概念出現之前,早已投入攸關社會福祉的設計工作,持續地對社會提出倡議。未來,更以追求「本質的設計」為目標,以設計創生的價值,達成包含聯合國永續經營目標等,創造更美好的生活。 在數位時代裡,依靠嶄新的科技和創新的概念,呈現的「服務」和「體驗」獲得大眾的喜愛和關注。當代的設計轉而強調事件的同時,卻忽略了「物件」價值對於人的重要性;以科技擘畫未來的藍圖之時,更應該考慮心靈的感受。能在心靈、物件、事件與科技間具備通盤考量後產生的設計,才能邁向未來,才是設計的本質。 本書特色 由榮久庵憲司和小池岩太郎所創立的設計組織「小池組」說起, GK設計集團CEO田中一雄先生細數GK歷來發展,從「醬油瓶到新幹線」無所不包的設計產品,GK始終遵循兩位創辦人的核心理念:「心」與「愛」。在邁入二十一世紀後,更是將此信念實踐於社會設計當中,真正的以設計打造更美好的社會。回望過去以外,田中一雄也展望設計未來的發展,大寫的D,除了涵蓋層面更廣之外,最終將要去化自我,將設計自然地融入在「社會」之中。設計=社會。好社會,將由好設計打造而成。

沒有人活著離開:吉姆‧莫里森傳

每個時代,都需要一位反叛的英雄。 「27俱樂部成員」、「昇魔先生」吉姆・莫里森權威傳記 「音樂是種魔力,演出是種崇拜,而節奏可以讓人自由。」 「有很多事你已經知道,但也有你不知道的事。 在已知跟未知之間有個位子,那就是門,就是我們。」 他捕捉到了整個世代的不耐,已經厭倦和憤怒,不滿事情運作的方式: 「我們要擁有這個世界,現在就要!」 一九七一年七月三日,吉姆・莫里森在巴黎租賃公寓的浴缸裡斷了氣,結束了短暫的二十七年人生,埋葬於拉雪茲神父公墓。搖滾的神壇上多了一位獻祭者;世界失去了一位討伐體制的反抗者。吉姆為我們留下了六張錄音室專輯,三本堪比韓波的詩集,以及不朽的傳奇。 吉姆・莫里森的才華展露在音樂與文學。吉姆真正渴望的是成為如韓波的詩人,留下傳誦的詩作後,銷聲匿跡。成為搖滾歌手,是意外的收穫,也在他的內心反覆掙扎。 本書自吉姆・莫里森的少年時代寫起,詳述了人格的建構和其展露的特質,還原吉姆絕口不提的原生家庭;門樂團的階段則加入了樂團工作人員丹尼・蘇格曼的貼身側寫,勾勒出吉姆的立體面目,以及平衡歷來媒體扭曲的報導。搖滾樂之外,也翔實記錄了吉姆對於詩歌和電影的熱愛,以及對於知識的渴求、洞悉人性的渴望。音樂,文學,哲學,藝術,藥物,愛情,家庭,脫序的行為,性格的陰暗面……《沒有人活著離開》完整呈現了吉姆・莫里森短暫二十七年的歲月。 「門」崛起的年代,LSD迷幻藥開始流行,赫胥黎《眾妙之門》是人手一冊的指定讀本,嬉皮正準備開始離家出走。同時間,民權鬥士金恩博士遭到暗殺,參議員甘迺迪在競選行程裡遇刺身亡;阿波羅計畫如火如荼進行,越南戰爭方興未艾。美國社會陷入了彷徨,進步與保守的力量暴烈地拉扯。 一九六五年開始的短短幾年間,門樂團從俱樂部裡無足輕重的暖場樂團,搖身一變為演唱會每每吸引數萬人的當紅團體,奪下排行榜首位的冠軍單曲也相繼而生。這隻成立於南加州,卻與洛杉磯風行的衝浪音樂無涉的搖滾團體,他們的音樂在當時難以歸類,直到今日,還是獨樹一幟。門以強烈特殊的舞臺魅力迅速搶奪,門的演出不僅是一場音樂的饗宴,它更像是精心安排、充滿張力的劇場,除了無懈可擊的音樂之外,需要歸功於主唱──吉姆・莫里森的卓絕控場能力。 吉姆,自稱蜥蜴之王,常年穿著一條合身皮褲(常想著赤裸上身),扭曲著肢體吟唱。只要他的喉嚨發出任何聲響,立即引起群眾的鼓譟及騷動。他服用藥物,他酗酒,他無法抗拒女體,他藐視執法卻無腦的員警,他鄙視苟活宛如浮游的生物。他是樂迷心中的搖滾巨星,他是群眾眼中的性感象徵,他是保守勢力口誅筆伐的全民公敵。 在成為搖滾樂手之前;在成為搖滾樂手之後,詹姆斯・道格拉斯・莫里森是一位詩人。 從中學時期開始,吉姆累積了龐大的閱讀量,神祕學,哲學,文學。他憧憬也自認承繼了吟遊詩人的傳統。一邊沉迷於中世紀的傳說與歷史,一邊深深折服於尼采的思想山脈。凱魯雅克《在路上》裡放浪形骸、魅力四射的迪恩,與英雄少年、一生漂泊的象徵主義詩人韓波,同是吉姆的偶像。在建構吉姆思想皇冠上的耀眼寶石是威廉・布雷克,一位孤獨的先知。充滿神祕經驗以及倡議感官知覺的布雷克作品在六〇年代的美國發揮了卓絕的影響力,從垮掉的一代、赫胥黎、藍儂到吉姆,都成為布雷克的精神後裔。 「若知覺的大門──豁然淨通,所有事物對人類都會忠實呈現本真,無窮無盡。」這段布雷克的詩行,成了「門」的由來,也代表著吉姆對於未知的喜愛與追尋。酗酒,用藥,神祕儀式,所有能夠探尋未知領域的方式,吉姆都樂於嘗試。時常演變為失控與脫序,也被誤解為縱情與荒淫,甚至是讓社會趨向墮落的禍源。 門樂團首張同名專輯文案如此介紹吉姆:「……反叛、失序、混亂、特別是毫無意義的舉動,都讓我產生興趣」,塑造了反叛英雄的公眾形象。吉姆對抗權力的奮勇當先,鼓動群眾的身體實驗持續進行。到了生命終點之前,吉姆曾對記者說:「我不瘋狂,我感興趣的事,是自由。」 當音樂結束之時,世界暗淡無光。 本書特色 吉姆・莫里森代表的是永恆的自由,不僅是在六〇年代爭取人權和種族平等的美國社會,他誓死捍衛個人精神不被大眾所吞噬,以自我的血肉之軀,探索任何可能,吉姆,是當代英雄。

【電子書】沒有人活著離開

每個時代,都需要一位反叛的英雄。 「27俱樂部成員」、「昇魔先生」吉姆・莫里森權威傳記 「音樂是種魔力,演出是種崇拜,而節奏可以讓人自由。」 「有很多事你已經知道,但也有你不知道的事。 在已知跟未知之間有個位子,那就是門,就是我們。」 他捕捉到了整個世代的不耐,已經厭倦和憤怒,不滿事情運作的方式: 「我們要擁有這個世界,現在就要!」 一九七一年七月三日,吉姆・莫里森在巴黎租賃公寓的浴缸裡斷了氣,結束了短暫的二十七年人生,埋葬於拉雪茲神父公墓。搖滾的神壇上多了一位獻祭者;世界失去了一位討伐體制的反抗者。吉姆為我們留下了六張錄音室專輯,三本堪比韓波的詩集,以及不朽的傳奇。 吉姆・莫里森的才華展露在音樂與文學。吉姆真正渴望的是成為如韓波的詩人,留下傳誦的詩作後,銷聲匿跡。成為搖滾歌手,是意外的收穫,也在他的內心反覆掙扎。 本書自吉姆・莫里森的少年時代寫起,詳述了人格的建構和其展露的特質,還原吉姆絕口不提的原生家庭;門樂團的階段則加入了樂團工作人員丹尼・蘇格曼的貼身側寫,勾勒出吉姆的立體面目,以及平衡歷來媒體扭曲的報導。搖滾樂之外,也翔實記錄了吉姆對於詩歌和電影的熱愛,以及對於知識的渴求、洞悉人性的渴望。音樂,文學,哲學,藝術,藥物,愛情,家庭,脫序的行為,性格的陰暗面……《沒有人活著離開》完整呈現了吉姆・莫里森短暫二十七年的歲月。 「門」崛起的年代,LSD迷幻藥開始流行,赫胥黎《眾妙之門》是人手一冊的指定讀本,嬉皮正準備開始離家出走。同時間,民權鬥士金恩博士遭到暗殺,參議員甘迺迪在競選行程裡遇刺身亡;阿波羅計畫如火如荼進行,越南戰爭方興未艾。美國社會陷入了彷徨,進步與保守的力量暴烈地拉扯。 一九六五年開始的短短幾年間,門樂團從俱樂部裡無足輕重的暖場樂團,搖身一變為演唱會每每吸引數萬人的當紅團體,奪下排行榜首位的冠軍單曲也相繼而生。這隻成立於南加州,卻與洛杉磯風行的衝浪音樂無涉的搖滾團體,他們的音樂在當時難以歸類,直到今日,還是獨樹一幟。門以強烈特殊的舞臺魅力迅速搶奪,門的演出不僅是一場音樂的饗宴,它更像是精心安排、充滿張力的劇場,除了無懈可擊的音樂之外,需要歸功於主唱──吉姆・莫里森的卓絕控場能力。 吉姆,自稱蜥蜴之王,常年穿著一條合身皮褲(常想著赤裸上身),扭曲著肢體吟唱。只要他的喉嚨發出任何聲響,立即引起群眾的鼓譟及騷動。他服用藥物,他酗酒,他無法抗拒女體,他藐視執法卻無腦的員警,他鄙視苟活宛如浮游的生物。他是樂迷心中的搖滾巨星,他是群眾眼中的性感象徵,他是保守勢力口誅筆伐的全民公敵。 在成為搖滾樂手之前;在成為搖滾樂手之後,詹姆斯・道格拉斯・莫里森是一位詩人。 從中學時期開始,吉姆累積了龐大的閱讀量,神祕學,哲學,文學。他憧憬也自認承繼了吟遊詩人的傳統。一邊沉迷於中世紀的傳說與歷史,一邊深深折服於尼采的思想山脈。凱魯雅克《在路上》裡放浪形骸、魅力四射的迪恩,與英雄少年、一生漂泊的象徵主義詩人韓波,同是吉姆的偶像。在建構吉姆思想皇冠上的耀眼寶石是威廉・布雷克,一位孤獨的先知。充滿神祕經驗以及倡議感官知覺的布雷克作品在六〇年代的美國發揮了卓絕的影響力,從垮掉的一代、赫胥黎、藍儂到吉姆,都成為布雷克的精神後裔。 「若知覺的大門──豁然淨通,所有事物對人類都會忠實呈現本真,無窮無盡。」這段布雷克的詩行,成了「門」的由來,也代表著吉姆對於未知的喜愛與追尋。酗酒,用藥,神祕儀式,所有能夠探尋未知領域的方式,吉姆都樂於嘗試。時常演變為失控與脫序,也被誤解為縱情與荒淫,甚至是讓社會趨向墮落的禍源。 門樂團首張同名專輯文案如此介紹吉姆:「……反叛、失序、混亂、特別是毫無意義的舉動,都讓我產生興趣」,塑造了反叛英雄的公眾形象。吉姆對抗權力的奮勇當先,鼓動群眾的身體實驗持續進行。到了生命終點之前,吉姆曾對記者說:「我不瘋狂,我感興趣的事,是自由。」 當音樂結束之時,世界暗淡無光。 本書特色 吉姆・莫里森代表的是永恆的自由,不僅是在六〇年代爭取人權和種族平等的美國社會,他誓死捍衛個人精神不被大眾所吞噬,以自我的血肉之軀,探索任何可能,吉姆,是當代英雄。

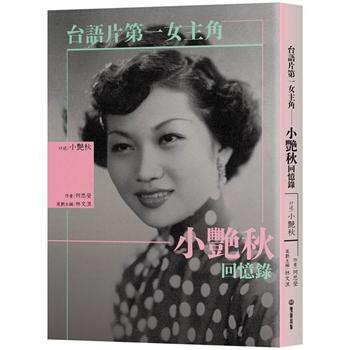

台語片第一女主角:小艷秋回憶錄

「燃燒的星星,何時能為自己閃耀?」 息影六十年後,小艷秋袒露自我的脆弱與悲傷。 「集愛之大成,是生之總匯」 她是戰後台灣電影發展縮影;是台灣不屈不撓的堅毅女子代表 成為台語片第一女主角 台語電影以親切的語言,和熟悉的題材,成為大眾休閒的新選擇。以新劇走紅全台的小艷秋獲得片商力邀在《桃花過渡》裡飾演女主角,精湛的演出立即吸引了香港的廈語片商,簽下三部片約;同時間,台灣的製片也捧著白克導演的劇本《瘋女十八年》非要小艷秋答應演出不可。瞬時,小艷秋成為炙手可熱的一線紅星,片商為了確保片約,更將片酬提高到兩萬元,是一般演員的十倍價碼。合作拍攝的導演如白克、田琛、岩澤庸德等,都是戮力提升台語電影藝術水準的傑出影人。延續了新劇時期的超高人氣,屢屢在觀眾票選為最受歡迎、最期待女星,創下多項第一的小艷秋,與台語電影共同走向第一個高峰。「台語片第一女主角」既是第一位,也是第一順位,當之無愧。 燃燒自我的星星 小艷秋演出台語電影的短暫四年,正值台語片逐漸步向高峰之際,拍片數量劇增,第一女主角的片約更是各家製片必爭。銀光幕上光鮮亮麗,備受影迷愛戴的小艷秋,實際上,纖細的她只剩下「疲倦」一種心境,她曾說:「人們期待著星星發光,但又是否想過,星星的光來自於燃燒自己。」接連地軋戲,屢創佳績背後,是意志的消磨和天分的耗損。為了娛樂觀眾粉墨登場,為了滿足他人的期待,接演一部又一部的電影。燃燒的星星,何時能為自己閃耀? 不由自己的命運 出生後三天就成為養女的小艷秋,十六歲時,再被養父母送進親戚經營的日月園劇團,以償還人情和虧欠的債務;看似風光的演員生涯,敵不過一句又一句的拜託!拜託!投入婚姻後,丈夫夜夜笙歌,心中企盼的理想「家庭」始終未能實踐。小艷秋的經歷,宛如台灣女性的時代縮影,在重男輕女,社會存在買賣養女陋習的年代,無法掌控自我的人生。儘管如此,小艷秋把握每個眼前的機會,無論她在行與否,要將事情做到好,證明自己的能力,活出自我的價值。 小艷秋的記憶相簿 成名半世紀之後,年近九十的小艷秋努力回想三十歲前的自己,像是打開一本記憶相簿。她不時切換成粉絲視角,點評「小艷秋」及那段十分之一的璀璨歲月,她的口吻時而怨歎、時而傲嬌地真情流露……且看這位永遠的台語片第一女主角如何卸下女明星光環,袒露自我的脆弱與創傷,翻開塵封六十年的影壇回憶錄,找到活下去的力量。 戰後台灣電影發展縮影 歷經大環境(日治時期、國共內戰、國府遷台)的歷史劇變,小艷秋的演藝歷程與戰後的台灣電影發展疊合,這本回憶錄補上了台語電影發展初期的脈絡。台語片在缺乏保存意識和條件下,能留存到今日的非常有限,除了倚賴當時報章的記載,影人的記憶與回望是最有力的還原佐證,修補了物件歷史的重大缺口,成為公眾的文化資產。 重要事件 ☆台灣影史上「第一代」同時走紅新劇與台語片的雙棲明星 ☆台語片最高片酬女星 ☆第一位赴香港拍攝廈語片的台灣女明星 ☆首部武俠台語電影女主角 ☆第一屆台語片影展「觀眾票選十大影星銀星獎」冠軍 ☆《影劇周報》「讀者票選十位最喜愛台語影星」冠軍 本書特色 影人的回憶錄往往提供另一種觀點,填補大眾遺忘的歷史。在台語片發展初期舉足輕重的小艷秋,在九十歲前回顧生涯發展,爬梳了台語電影初期的發展脈絡。連帶地,也讓讀者明白女明星在銀幕下的心境。這本書裡的小艷秋,是影劇周報裡未曾報導過的,是影迷們未曾認識的,是台灣女性與台灣歷史疊合的足跡。

【電子書】台語片第一女主角

「燃燒的星星,何時能為自己閃耀?」 息影六十年後,小艷秋袒露自我的脆弱與悲傷。 「集愛之大成,是生之總匯」 她是戰後台灣電影發展縮影;是台灣不屈不撓的堅毅女子代表 成為台語片第一女主角 台語電影以親切的語言,和熟悉的題材,成為大眾休閒的新選擇。以新劇走紅全台的小艷秋獲得片商力邀在《桃花過渡》裡飾演女主角,精湛的演出立即吸引了香港的廈語片商,簽下三部片約;同時間,台灣的製片也捧著白克導演的劇本《瘋女十八年》非要小艷秋答應演出不可。瞬時,小艷秋成為炙手可熱的一線紅星,片商為了確保片約,更將片酬提高到兩萬元,是一般演員的十倍價碼。合作拍攝的導演如白克、田琛、岩澤庸德等,都是戮力提升台語電影藝術水準的傑出影人。延續了新劇時期的超高人氣,屢屢在觀眾票選為最受歡迎、最期待女星,創下多項第一的小艷秋,與台語電影共同走向第一個高峰。「台語片第一女主角」既是第一位,也是第一順位,當之無愧。 燃燒自我的星星 小艷秋演出台語電影的短暫四年,正值台語片逐漸步向高峰之際,拍片數量劇增,第一女主角的片約更是各家製片必爭。銀光幕上光鮮亮麗,備受影迷愛戴的小艷秋,實際上,纖細的她只剩下「疲倦」一種心境,她曾說:「人們期待著星星發光,但又是否想過,星星的光來自於燃燒自己。」接連地軋戲,屢創佳績背後,是意志的消磨和天分的耗損。為了娛樂觀眾粉墨登場,為了滿足他人的期待,接演一部又一部的電影。燃燒的星星,何時能為自己閃耀? 不由自己的命運 出生後三天就成為養女的小艷秋,十六歲時,再被養父母送進親戚經營的日月園劇團,以償還人情和虧欠的債務;看似風光的演員生涯,敵不過一句又一句的拜託!拜託!投入婚姻後,丈夫夜夜笙歌,心中企盼的理想「家庭」始終未能實踐。小艷秋的經歷,宛如台灣女性的時代縮影,在重男輕女,社會存在買賣養女陋習的年代,無法掌控自我的人生。儘管如此,小艷秋把握每個眼前的機會,無論她在行與否,要將事情做到好,證明自己的能力,活出自我的價值。 小艷秋的記憶相簿 成名半世紀之後,年近九十的小艷秋努力回想三十歲前的自己,像是打開一本記憶相簿。她不時切換成粉絲視角,點評「小艷秋」及那段十分之一的璀璨歲月,她的口吻時而怨歎、時而傲嬌地真情流露……且看這位永遠的台語片第一女主角如何卸下女明星光環,袒露自我的脆弱與創傷,翻開塵封六十年的影壇回憶錄,找到活下去的力量。 戰後台灣電影發展縮影 歷經大環境(日治時期、國共內戰、國府遷台)的歷史劇變,小艷秋的演藝歷程與戰後的台灣電影發展疊合,這本回憶錄補上了台語電影發展初期的脈絡。台語片在缺乏保存意識和條件下,能留存到今日的非常有限,除了倚賴當時報章的記載,影人的記憶與回望是最有力的還原佐證,修補了物件歷史的重大缺口,成為公眾的文化資產。 重要事件 ☆台灣影史上「第一代」同時走紅新劇與台語片的雙棲明星 ☆台語片最高片酬女星 ☆第一位赴香港拍攝廈語片的台灣女明星 ☆首部武俠台語電影女主角 ☆第一屆台語片影展「觀眾票選十大影星銀星獎」冠軍 ☆《影劇周報》「讀者票選十位最喜愛台語影星」冠軍 本書特色 影人的回憶錄往往提供另一種觀點,填補大眾遺忘的歷史。在台語片發展初期舉足輕重的小艷秋,在九十歲前回顧生涯發展,爬梳了台語電影初期的發展脈絡。連帶地,也讓讀者明白女明星在銀幕下的心境。這本書裡的小艷秋,是影劇周報裡未曾報導過的,是影迷們未曾認識的,是台灣女性與台灣歷史疊合的足跡。