-

排序

- 圖片

- 條列

問問墨水吧!(藝術那麼多系列Ⅱ)

藝術創作卡關了?問問墨水吧,靈感滿出!★風靡英國的「Do More Art」系列。探索墨水作畫的多種使用方式:從噴灑、輕彈和噴濺,到撒鹽、刮擦紙面、刮鬍泡等新奇技法,學會趣味、精彩且不失藝術性的玩墨,視覺藝術家布莉琪.戴維斯以其現代美學和通俗易懂的內容,清楚展示各種技法,為讀者打造驚艷效果。★全書四大篇章:入門、實用技巧、探索新奇技法、混合媒材,從基礎技法到多元運用,為有藝術興趣的初學者提供漸進式詳解!可以塗刷暈染、可以自由流動,敞開思考,為自己或孩子一起進入新穎、不被拘束的創作世界。★本書探討了水墨在繪畫、插畫和字體創作中的運用,內容涵蓋技巧、創意和應用,以及與其他媒材的有效融合。許多技巧和理念透過世界頂級藝術家和插畫家的作品進行展示,全書簡潔明朗,鼓舞人心,既是藝術探訪,亦是「藝術那麼多」(Do More Art)系列叢書,揭示了簡單的書寫工具如何成為開啟藝術表達世界的關鍵。無論你是剛接觸此類媒材的新手,還是單純想找靈感的創作者,都能讓你的繪畫、插圖和活用技巧再次升級!透過簡單易懂的說明,和當代最優秀的幾位藝術創作者所提供的示範作品,讓藝術創作技巧更上一層樓。全書以單篇解題形式,探討了墨水在繪畫、插畫和字體創作中的運用。使用墨水作畫,很容易能想像它在紙上翩翩起舞的姿態——墨水本身似乎具有生命力。書中涵蓋廣泛技法,各程度讀者都可從中找到關鍵資訊。從基礎工具、材料、定義和材料選擇,到吸墨、水洗、滲色及其他單獨和組合使用的技術,繼而包括以鹽、漂白劑、防染劑、鋼筆和墨水在繪畫中的運用等等。了解墨水特性就能使其發揮特色及影響你的作品。以墨水作就像在建立夥伴關係:雙方有各自角色與責任。因此,你需要對它保有某種程度的掌控力:何時加水到紙上、墨水停留在紙上的時間、去除的墨水量多寡,何時能讓墨水自行流動……與作者一起用墨水來探索和實驗不同想法和技巧。

【電子書】問問墨水吧!

藝術創作卡關了?問問墨水吧,靈感滿出!★風靡英國的「Do More Art」系列。探索墨水作畫的多種使用方式:從噴灑、輕彈和噴濺,到撒鹽、刮擦紙面、刮鬍泡等新奇技法,學會趣味、精彩且不失藝術性的玩墨,視覺藝術家布莉琪.戴維斯以其現代美學和通俗易懂的內容,清楚展示各種技法,為讀者打造驚艷效果。★全書四大篇章:入門、實用技巧、探索新奇技法、混合媒材,從基礎技法到多元運用,為有藝術興趣的初學者提供漸進式詳解!可以塗刷暈染、可以自由流動,敞開思考,為自己或孩子一起進入新穎、不被拘束的創作世界。★本書探討了水墨在繪畫、插畫和字體創作中的運用,內容涵蓋技巧、創意和應用,以及與其他媒材的有效融合。許多技巧和理念透過世界頂級藝術家和插畫家的作品進行展示,全書簡潔明朗,鼓舞人心,既是藝術探訪,亦是「藝術那麼多」(Do More Art)系列叢書,揭示了簡單的書寫工具如何成為開啟藝術表達世界的關鍵。無論你是剛接觸此類媒材的新手,還是單純想找靈感的創作者,都能讓你的繪畫、插圖和活用技巧再次升級!透過簡單易懂的說明,和當代最優秀的幾位藝術創作者所提供的示範作品,讓藝術創作技巧更上一層樓。全書以單篇解題形式,探討了墨水在繪畫、插畫和字體創作中的運用。使用墨水作畫,很容易能想像它在紙上翩翩起舞的姿態——墨水本身似乎具有生命力。書中涵蓋廣泛技法,各程度讀者都可從中找到關鍵資訊。從基礎工具、材料、定義和材料選擇,到吸墨、水洗、滲色及其他單獨和組合使用的技術,繼而包括以鹽、漂白劑、防染劑、鋼筆和墨水在繪畫中的運用等等。了解墨水特性就能使其發揮特色及影響你的作品。以墨水作就像在建立夥伴關係:雙方有各自角色與責任。因此,你需要對它保有某種程度的掌控力:何時加水到紙上、墨水停留在紙上的時間、去除的墨水量多寡,何時能讓墨水自行流動……與作者一起用墨水來探索和實驗不同想法和技巧。

拜託了!鉛筆(藝術那麼多系列Ⅰ)

藝術靈感枯竭時,拜託了!鉛筆 ★風靡英國的「Do More Art」系列。探索鉛筆的多種使用方式:從暈染法、拓印法,到拼貼法,每一種技巧經由清晰講解,配有當代傑出鉛筆藝術家的作品插圖,二位作者聯手打造簡潔明朗的日常藝術指南。 ★全書四大篇章:入門、實用技巧、擴充工具、紙材,從基礎技法到多元運用,為有藝術興趣的初學者提供漸進式詳解!從點到線、由易而難,從四支基礎鉛筆和一張影印紙開始,保持放鬆,享受繪畫的樂趣! ★提供各式風格作品,以利任何程度的讀者都能輕鬆翻閱,書中範例包含多種練習,用於創造深度、形狀、情緒和氛圍的視覺效果,完成「自己動手嘗試」,不僅能學習新的鉛筆技巧,還能理解如何創作圖像。 日常藝術指南,引領讀者探索鉛筆的廣闊世界。風靡英國的「Do More Art」系列叢書,揭示了簡單的書寫工具如何成為藝術與世界溝通的關鍵。從初階塗鴉和標記,到精心打造的傑作——只需一支鉛筆,就能創造全新世界。書中分別介紹技巧、鉛筆替代品和繪畫表面等三大範疇。學習如何繪畫與繪製什麼,是漫長的過程,每個人的學習方法亦有所不同。本系列作品以見微知著為前提,兩位作者將基礎知識精簡於有限篇幅內,每個題目像是跨越關卡般趣緻,豐富經驗,書中更提供多種風格範例,以利任何程度的讀者都能輕鬆翻閱,探索、實驗與享受樂趣,感受藝術美妙之處,並藉其擺脫日常壓力和煩憂。

【電子書】拜託了!鉛筆

藝術靈感枯竭時,拜託了!鉛筆 ★風靡英國的「Do More Art」系列。探索鉛筆的多種使用方式:從暈染法、拓印法,到拼貼法,每一種技巧經由清晰講解,配有當代傑出鉛筆藝術家的作品插圖,二位作者聯手打造簡潔明朗的日常藝術指南。 ★全書四大篇章:入門、實用技巧、擴充工具、紙材,從基礎技法到多元運用,為有藝術興趣的初學者提供漸進式詳解!從點到線、由易而難,從四支基礎鉛筆和一張影印紙開始,保持放鬆,享受繪畫的樂趣! ★提供各式風格作品,以利任何程度的讀者都能輕鬆翻閱,書中範例包含多種練習,用於創造深度、形狀、情緒和氛圍的視覺效果,完成「自己動手嘗試」,不僅能學習新的鉛筆技巧,還能理解如何創作圖像。 日常藝術指南,引領讀者探索鉛筆的廣闊世界。風靡英國的「Do More Art」系列叢書,揭示了簡單的書寫工具如何成為藝術與世界溝通的關鍵。從初階塗鴉和標記,到精心打造的傑作——只需一支鉛筆,就能創造全新世界。書中分別介紹技巧、鉛筆替代品和繪畫表面等三大範疇。學習如何繪畫與繪製什麼,是漫長的過程,每個人的學習方法亦有所不同。本系列作品以見微知著為前提,兩位作者將基礎知識精簡於有限篇幅內,每個題目像是跨越關卡般趣緻,豐富經驗,書中更提供多種風格範例,以利任何程度的讀者都能輕鬆翻閱,探索、實驗與享受樂趣,感受藝術美妙之處,並藉其擺脫日常壓力和煩憂。

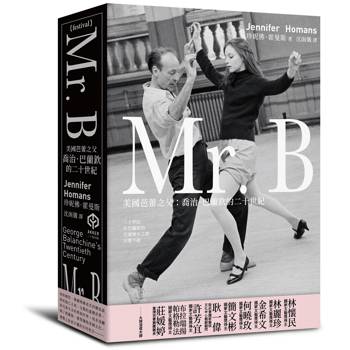

Mr. B:美國芭蕾之父喬治.巴蘭欽的二十世紀

文字的用途為何?你是否知曉?你看,其目的在於與他人溝通。然而,真實的人生與真正的現實並非侷限於地球上,而是在於我們言語無法完全闡明的所在。你永遠不會甘心拋棄地球上的事物,而這就是你無法前進的原因。通道為你敞開,但道路卻很狹窄。我相信當下。我相信那一刻,我相信我所看到的。舞蹈的重要性在於舞者本身。編舞家並不存在,他只是提出建議。芭蕾屬於此刻站在你面前的舞者。─喬治.巴蘭欽(George Balanchine,1904-1983)★林懷民 國家文藝獎得主.雲門舞集創辦人/林麗珍 國家文藝獎得主.無垢舞蹈劇場創辦人暨藝術總監/金希文 國家文藝獎得主.作曲家.指揮家/簡秀枝 典藏藝術家庭社長暨發行人/何曉玫 國家文藝獎得主.Meimage Dance藝術總監/簡文彬 國家文藝獎得主.衛武營國家藝術文化中心藝術總監/耿一偉 衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問/許芳宜 國家文藝獎得主.國際知名舞者/布拉瑞揚.帕格勒法 國家文藝獎得主.布拉瑞揚舞團藝術總監/莊媛婷 臺灣芭蕾舞團團長─大師深信大師★ 決選入圍普立茲傳記文學獎(PULITZER PRIZE FINALIST)、美國國家書評人協會獎(Finalist for the National Book Critics Circle Award)、洛杉磯時報圖書獎(Los Angeles Times Book Prize)、美國筆會/杰奎琳.博格拉德.韋爾德獎(the PEN/Jacqueline Bograd Weld Award)、《柯克斯》年度書籍獎(Kirkus Prize)與貝利.吉福德獎(Baillie Gifford Prize)★ 《紐約時報書評》(The New York Times Book Review)、《紐約客》(The New Yorker)、《浮華世界》(Vanity Fair)、美國國家公共電臺(NPR)、《歐普拉日報》(Oprah Daily)年度選書與《紐約時報》編輯推薦(New York Times Editors' Choice)★ 普魯塔克最佳傳記獎(Plutarch Award for Best Biography).馬菲爾德藝術寫作獎(Marfield Prize for Arts Writing)◤以動盪的世紀為背景,描繪出橫跨巴蘭欽一生的寬闊肖像畫,從而讓這位被《紐約時報》譽為「舞蹈界的莎士比亞」躍然紙上◢喬治.巴蘭欽的二十世紀∣巴蘭欽可說是有史以來最偉大的編舞家,二十世紀的文化巨擘之一。他創作了四百多部芭蕾舞劇,包括《小夜曲》(Serenade)、《艾岡》(Agon)以及《胡桃鉗》(The Nutcracker)。他以激進的手法重新詮釋芭蕾藝術,其作品不僅代表時下崇尚的效率和都市成就,更追求卓越的自由和創新。他的芭蕾舞劇從不呈現生活的苦難和艱辛,即便是死去的身軀也得以進入永恆的領域,自帶一絲靈性和救贖之感。珍妮佛.霍曼斯為了撰寫本書而深入研究關於巴蘭欽的一切,超過十年時間,讓他引領自己穿梭於俄羅斯、歐洲與美洲的各大檔案館,深入文學、音樂與藝術的浩瀚領域。以逾百份訪談和研究為基礎,參考文獻來自俄羅斯、歐洲和美洲各地的檔案館,藉著優美高超的藝術性筆法,帶領我們回顧巴蘭欽充滿高低起伏、充滿戲劇性的人生,以深入瞭解他不凡的舞蹈創作過程。巴蘭欽的一生與二十世紀的重大歷史事件交織在一起。出生於末代沙皇統治下的俄羅斯,曾經歷第一次世界大戰、俄國革命、流亡、第二次世界大戰和冷戰的動盪。身為紐約市立芭蕾舞團的共同創辦人,他將美國的芭蕾舞推向現代主義的前沿,將它變成一門流行藝術。一路走來崎嶇顛簸,可以看到他的孤獨和失敗,包含五次對象都是舞者的婚姻以及和情人們相處的情景。書中彷彿經驗著他大大小小的病痛和精神崩潰的危機、沉浸在他深厚的音樂功底和細緻的感受力中,決心於現代舞臺上演出最燦爛、最奇特、最美麗的舞蹈形式。身為《紐約客》(The New Yorker)的舞蹈評論家,曾是舞者的霍曼斯,透過巴蘭欽──堪稱二十世紀最偉大的藝術家視角,完成此巨著,同時記錄了該時代的風起雲湧。研究過程中,霍曼斯向各方專家請益,投入大量精力閱讀與聆聽,訪談近兩百位舞者,分享珍稀日記、照片、家庭錄影與信件,走進他們的記憶與人生。巴蘭欽的舞者們反映了他自己,如湛光的芭蕾舞步,一步一步踩亮了二十世紀並使其麗、迷人、壯闊、奇特、狂野,偶爾甚至毛骨悚然,他是絕對藝術的鍊金師,而巴蘭欽──舞者口中的Mr. B,成功讓觀眾體認到大時代與渺小生命同樣擁有的幽默與偉大。

【電子書】Mr. B

文字的用途為何?你是否知曉?你看,其目的在於與他人溝通。然而,真實的人生與真正的現實並非侷限於地球上,而是在於我們言語無法完全闡明的所在。你永遠不會甘心拋棄地球上的事物,而這就是你無法前進的原因。通道為你敞開,但道路卻很狹窄。我相信當下。我相信那一刻,我相信我所看到的。舞蹈的重要性在於舞者本身。編舞家並不存在,他只是提出建議。芭蕾屬於此刻站在你面前的舞者。─喬治.巴蘭欽(George Balanchine,1904-1983)★林懷民 國家文藝獎得主.雲門舞集創辦人/林麗珍 國家文藝獎得主.無垢舞蹈劇場創辦人暨藝術總監/金希文 國家文藝獎得主.作曲家.指揮家/簡秀枝 典藏藝術家庭社長暨發行人/何曉玫 國家文藝獎得主.Meimage Dance藝術總監/簡文彬 國家文藝獎得主.衛武營國家藝術文化中心藝術總監/耿一偉 衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問/許芳宜 國家文藝獎得主.國際知名舞者/布拉瑞揚.帕格勒法 國家文藝獎得主.布拉瑞揚舞團藝術總監/莊媛婷 臺灣芭蕾舞團團長─大師深信大師★ 決選入圍普立茲傳記文學獎(PULITZER PRIZE FINALIST)、美國國家書評人協會獎(Finalist for the National Book Critics Circle Award)、洛杉磯時報圖書獎(Los Angeles Times Book Prize)、美國筆會/杰奎琳.博格拉德.韋爾德獎(the PEN/Jacqueline Bograd Weld Award)、《柯克斯》年度書籍獎(Kirkus Prize)與貝利.吉福德獎(Baillie Gifford Prize)★ 《紐約時報書評》(The New York Times Book Review)、《紐約客》(The New Yorker)、《浮華世界》(Vanity Fair)、美國國家公共電臺(NPR)、《歐普拉日報》(Oprah Daily)年度選書與《紐約時報》編輯推薦(New York Times Editors' Choice)★ 普魯塔克最佳傳記獎(Plutarch Award for Best Biography).馬菲爾德藝術寫作獎(Marfield Prize for Arts Writing)◤以動盪的世紀為背景,描繪出橫跨巴蘭欽一生的寬闊肖像畫,從而讓這位被《紐約時報》譽為「舞蹈界的莎士比亞」躍然紙上◢喬治.巴蘭欽的二十世紀∣巴蘭欽可說是有史以來最偉大的編舞家,二十世紀的文化巨擘之一。他創作了四百多部芭蕾舞劇,包括《小夜曲》(Serenade)、《艾岡》(Agon)以及《胡桃鉗》(The Nutcracker)。他以激進的手法重新詮釋芭蕾藝術,其作品不僅代表時下崇尚的效率和都市成就,更追求卓越的自由和創新。他的芭蕾舞劇從不呈現生活的苦難和艱辛,即便是死去的身軀也得以進入永恆的領域,自帶一絲靈性和救贖之感。珍妮佛.霍曼斯為了撰寫本書而深入研究關於巴蘭欽的一切,超過十年時間,讓他引領自己穿梭於俄羅斯、歐洲與美洲的各大檔案館,深入文學、音樂與藝術的浩瀚領域。以逾百份訪談和研究為基礎,參考文獻來自俄羅斯、歐洲和美洲各地的檔案館,藉著優美高超的藝術性筆法,帶領我們回顧巴蘭欽充滿高低起伏、充滿戲劇性的人生,以深入瞭解他不凡的舞蹈創作過程。巴蘭欽的一生與二十世紀的重大歷史事件交織在一起。出生於末代沙皇統治下的俄羅斯,曾經歷第一次世界大戰、俄國革命、流亡、第二次世界大戰和冷戰的動盪。身為紐約市立芭蕾舞團的共同創辦人,他將美國的芭蕾舞推向現代主義的前沿,將它變成一門流行藝術。一路走來崎嶇顛簸,可以看到他的孤獨和失敗,包含五次對象都是舞者的婚姻以及和情人們相處的情景。書中彷彿經驗著他大大小小的病痛和精神崩潰的危機、沉浸在他深厚的音樂功底和細緻的感受力中,決心於現代舞臺上演出最燦爛、最奇特、最美麗的舞蹈形式。身為《紐約客》(The New Yorker)的舞蹈評論家,曾是舞者的霍曼斯,透過巴蘭欽──堪稱二十世紀最偉大的藝術家視角,完成此巨著,同時記錄了該時代的風起雲湧。研究過程中,霍曼斯向各方專家請益,投入大量精力閱讀與聆聽,訪談近兩百位舞者,分享珍稀日記、照片、家庭錄影與信件,走進他們的記憶與人生。巴蘭欽的舞者們反映了他自己,如湛光的芭蕾舞步,一步一步踩亮了二十世紀並使其麗、迷人、壯闊、奇特、狂野,偶爾甚至毛骨悚然,他是絕對藝術的鍊金師,而巴蘭欽──舞者口中的Mr. B,成功讓觀眾體認到大時代與渺小生命同樣擁有的幽默與偉大。

橫尾忠則的創作祕寶日記(世界級藝術大師的創作思索,二○一六五月九日─二○二○六月十四日)

藝術就是肉體!八十八歲高齡,仍保有旺盛創作量的「全身藝術家」高密度日常★世界級藝術家——橫尾忠則的晚年思索(亦是疾病書寫與貓奴日記!),一邊往返於夢與現實之間,一邊不眠不休地書寫1498天的記錄★記錄2016年5月9日--2020年6月14日之間的人生省悟,日常裡的奇想靈思,夢與現實交界的試探不輸給大病,不輸給自我限制,時時擔心家裡的貓,一邊往返於夢與現實之間,一邊不眠不休地記錄1498日。或許,夢是創作精神的原鄉未完待續的創作永恆夢中嘉賓──期望合作出書的王貞治、災難中倖存的安藤忠雄、一起拍攝電影的武田鐵矢、孩童時期的黑澤明、借住畫室的大衛‧鮑伊、穿卡其色大衣與毛線帽的田村正和、經營夜間學堂的大島渚、想配眼鏡的小野洋子、腋下汗臭的瑪莉蓮‧夢露、相約緬甸的荒木經惟與森山大道、本該組成YMO的細野晴臣與坂本龍一、成為詐騙命理師的瀨戶內寂聽、一起聽約翰‧藍濃演唱會的愛貓小玉與黑輪、在紐約辦演唱會沒有任何觀眾的香取慎吾、與貓們,以及穿全套西裝跳入翡翠色深河流游泳的自己。創作祕寶日記∣日記體裁是橫尾宗則的一種創作,藉由每天的記載與反省(或隔日的反省再反省甚而幾日後全盤推翻),完成對自己的評量。無論創作與日常,八十餘歲的世界級藝術家,仍然在尋求碰觸藝術的「真」之境地。日復一日的記事裡,見其心境仍如孩子般清朗、自在,即便日常路徑上,亦嘗試獲得新體悟。視茫茫的他,最常前往會議與就診,兩個極端一樣所獲豐滿,歡痛並在。視茫茫的橫尾,透過自身肉體觀看世界,選擇徹底描繪自己以讓自己消失,或許那已不再是記錄,而是對自我的創作。他寫了五十年的日記,日記內容等同他的自傳。至今他可能還在追尋「自己是誰」,同時也得到了「自己誰也不是」的答案。本書是二○一六年五月至二○二○年六月,四年左右幾乎沒有中斷的日記(持續至今),某種意義上,共時性(synchronicity)是他生活與創造的核心,白天經驗與夜晚夢境結合,以直通藝術創作。每日從夢境簡述起,許多大師級友人紛紛在各式荒誕處境裡出場(已故與在世),進而不再區別日常或夢,使之並列,紀實與虛構合一而每日作息成為故事,橫尾認為,偶然將因此成為必然,藝術就此產生。這是一部尋求個人內外一體化的日記,夢的無意識被稀釋而日常生活逐漸夢化,助益了橫尾的創作思索,而以旁觀者身分閱讀者的讀者,必須小心謹慎踏入橫尾夢的危險之中,它色澤瀲豔,易神暈目眩,一不注意你就取代了橫尾,留在他的日子裡。

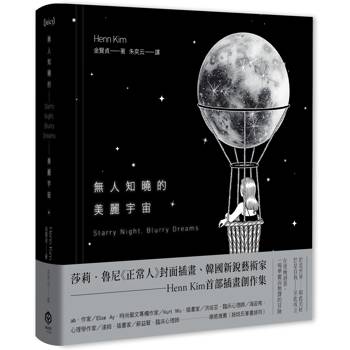

無人知曉的美麗宇宙【精裝】(韓國新銳藝術家Henn Kim首本插畫創作集,描繪現代人心靈的療癒之作)

於是世界──如此美好 於是自我──至此成立 「雖是黑白色彩,卻有無限迴響」 「以最極簡,撫慰靈魂」 「她就是藝術」 在夜晚迴游 一場華麗而無聲的冒險 莎莉‧魯尼《正常人》封面插畫、韓國新銳藝術家 ──Henn Kim── 首部插畫創作集 ✦ 你是誰 當你孤身一人時? 想我們都是一樣的, 厭世卻終究愛這個世界── 夜深,卸下平日偽裝、想像重新再來, 細細看向那些,最羞於承認的情感、最深切的渴望、最無法言說的傷痛。 當心沉重到難以扛起 稍待片刻 當字詞不足以描述思緒、時間不足以晾乾眼淚, 轉身,就能開拓出完整時空: 讓情與欲恣意流動、任其燃燒,最終或許就能同時擁抱── 最好與最壞的自己。 我們都有屬於自己的 美麗宇宙 🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 |本書特色| ◆Instagram逾八十萬人追蹤!風靡全球的韓國新銳藝術家,首次發表插畫創作集 ◆擅長黑白極簡、超現實風格,以一文一圖的創作表達形式捕捉情緒的流動,敏銳地呈現當代生活中真實而難以言說的感觸,讓觀者深感共鳴 ◆迷人且獨一無二的創作風格,促使Bottega Veneta、NIKE、Charles & Keith等諸多國際潮流與精品品牌競相邀約聯名插畫合作 ◆作品曾登上《Vogue》、《GQ》,並與知名機構與組織合作,包括BBC、TED、聯合國兒童基金會(UNICEF) ◆獨處時的自己,是什麼模樣?心太過沉重的時候,該如何是好?在一切都顯得過於快速的世界,嘗試慢下來聆聽內心,便能穿越浩瀚宇宙,找到自己。 🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 |名人好評| ab|作家、《不道德索引》作者 Elise Ay|時尚藝文專欄作家 Kurt Wu|插畫家 洪培芸|臨床心理師、作家 海苔熊|心理學作家 達姆|插畫家 蘇益賢|臨床心理師 ──療癒推薦(按姓氏筆畫排列)

【電子書】無人知曉的美麗宇宙

於是世界──如此美好 於是自我──至此成立 「雖是黑白色彩,卻有無限迴響」 「以最極簡,撫慰靈魂」 「她就是藝術」 在夜晚迴游 一場華麗而無聲的冒險 莎莉‧魯尼《正常人》封面插畫、韓國新銳藝術家 ──Henn Kim── 首部插畫創作集 ✦ 你是誰 當你孤身一人時? 想我們都是一樣的, 厭世卻終究愛這個世界── 夜深,卸下平日偽裝、想像重新再來, 細細看向那些,最羞於承認的情感、最深切的渴望、最無法言說的傷痛。 當心沉重到難以扛起 稍待片刻 當字詞不足以描述思緒、時間不足以晾乾眼淚, 轉身,就能開拓出完整時空: 讓情與欲恣意流動、任其燃燒,最終或許就能同時擁抱── 最好與最壞的自己。 我們都有屬於自己的 美麗宇宙 🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 |本書特色| ◆Instagram逾八十萬人追蹤!風靡全球的韓國新銳藝術家,首次發表插畫創作集 ◆擅長黑白極簡、超現實風格,以一文一圖的創作表達形式捕捉情緒的流動,敏銳地呈現當代生活中真實而難以言說的感觸,讓觀者深感共鳴 ◆迷人且獨一無二的創作風格,促使Bottega Veneta、NIKE、Charles & Keith等諸多國際潮流與精品品牌競相邀約聯名插畫合作 ◆作品曾登上《Vogue》、《GQ》,並與知名機構與組織合作,包括BBC、TED、聯合國兒童基金會(UNICEF) ◆獨處時的自己,是什麼模樣?心太過沉重的時候,該如何是好?在一切都顯得過於快速的世界,嘗試慢下來聆聽內心,便能穿越浩瀚宇宙,找到自己。 🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 |名人好評| ab|作家、《不道德索引》作者 Elise Ay|時尚藝文專欄作家 Kurt Wu|插畫家 洪培芸|臨床心理師、作家 海苔熊|心理學作家 達姆|插畫家 蘇益賢|臨床心理師 ──療癒推薦(按姓氏筆畫排列)

【電子書】橫尾忠則的創作祕寶日記

藝術就是肉體!八十八歲高齡,仍保有旺盛創作量的「全身藝術家」高密度日常★世界級藝術家——橫尾忠則的晚年思索(亦是疾病書寫與貓奴日記!),一邊往返於夢與現實之間,一邊不眠不休地書寫1498天的記錄★記錄2016年5月9日--2020年6月14日之間的人生省悟,日常裡的奇想靈思,夢與現實交界的試探不輸給大病,不輸給自我限制,時時擔心家裡的貓,一邊往返於夢與現實之間,一邊不眠不休地記錄1498日。或許,夢是創作精神的原鄉未完待續的創作永恆夢中嘉賓──期望合作出書的王貞治、災難中倖存的安藤忠雄、一起拍攝電影的武田鐵矢、孩童時期的黑澤明、借住畫室的大衛‧鮑伊、穿卡其色大衣與毛線帽的田村正和、經營夜間學堂的大島渚、想配眼鏡的小野洋子、腋下汗臭的瑪莉蓮‧夢露、相約緬甸的荒木經惟與森山大道、本該組成YMO的細野晴臣與坂本龍一、成為詐騙命理師的瀨戶內寂聽、一起聽約翰‧藍濃演唱會的愛貓小玉與黑輪、在紐約辦演唱會沒有任何觀眾的香取慎吾、與貓們,以及穿全套西裝跳入翡翠色深河流游泳的自己。創作祕寶日記∣日記體裁是橫尾宗則的一種創作,藉由每天的記載與反省(或隔日的反省再反省甚而幾日後全盤推翻),完成對自己的評量。無論創作與日常,八十餘歲的世界級藝術家,仍然在尋求碰觸藝術的「真」之境地。日復一日的記事裡,見其心境仍如孩子般清朗、自在,即便日常路徑上,亦嘗試獲得新體悟。視茫茫的他,最常前往會議與就診,兩個極端一樣所獲豐滿,歡痛並在。視茫茫的橫尾,透過自身肉體觀看世界,選擇徹底描繪自己以讓自己消失,或許那已不再是記錄,而是對自我的創作。他寫了五十年的日記,日記內容等同他的自傳。至今他可能還在追尋「自己是誰」,同時也得到了「自己誰也不是」的答案。本書是二○一六年五月至二○二○年六月,四年左右幾乎沒有中斷的日記(持續至今),某種意義上,共時性(synchronicity)是他生活與創造的核心,白天經驗與夜晚夢境結合,以直通藝術創作。每日從夢境簡述起,許多大師級友人紛紛在各式荒誕處境裡出場(已故與在世),進而不再區別日常或夢,使之並列,紀實與虛構合一而每日作息成為故事,橫尾認為,偶然將因此成為必然,藝術就此產生。這是一部尋求個人內外一體化的日記,夢的無意識被稀釋而日常生活逐漸夢化,助益了橫尾的創作思索,而以旁觀者身分閱讀者的讀者,必須小心謹慎踏入橫尾夢的危險之中,它色澤瀲豔,易神暈目眩,一不注意你就取代了橫尾,留在他的日子裡。

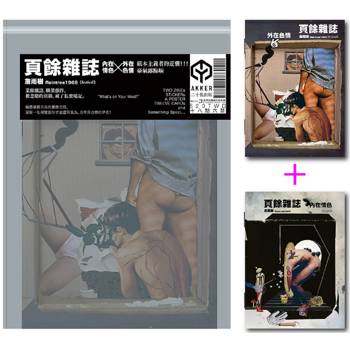

頁餘雜誌(紙本主義之同志藝術中年,春風沉醉之暗房小誌)【豪情不露點版】

「念頭」總在冷不防的時候就來,等你有意識可以披件外套面對它時,已經是回憶了。😉😉😉雨樹(Rain Tree,學名Albizia Saman)是一種真實存在的樹木。若遇到夜裡下了驟雨,翌日直到正午之前,會從所有葉子上把積存的水滴往下落個不停(靈感),像下雨似的。➲台灣拼貼視覺藝術家——詹雨樹,極盡暴露自我的【內在情色】與【外在色情】的畫像文冊,探索一名視覺創作者羞澀與妄為、自卑與自戀的矛盾!➲紙本主義者的逆襲!豪情不露點版(金屬夾鏈袋20×30cm)=ZINE×2(16×22cm/騎馬釘/2冊)+[濃厚系] 貼紙(15×21cm)+[男情難瞭] 海報(40×60cm)+[徒勞無功日子卡卡](10×15cm/1組12張)業餘雜誌,職業創作。被忽略的頁緣,藏了私密暗記。如果我們的身體都是一個星球,在與世界溝通的軌道上,會有不熟悉的碰撞摩擦、會變得小心翼翼、會消化排便不正常。一旦回歸到常態運行後,腸胃又正常蠕動了,家裡地上的凹洞也可以輕易地避過不會撞到。一直覺得外出戴著帽子是我想像把一塊石頭戴在頭上,感覺安心。就像回歸日常似乎是平凡的小事,卻也是落下大石的好事。頁餘雜誌∣雨樹的創作是自我具體的延伸,在無數雜誌裁剪而下的紙圖都是他的器官、血液與魂塊,組成科學怪人般的視覺創作,象徵各種「他」,既是實驗也是再生,作品裡填滿各式欲望與奇形念想。從他者(雜誌)到自我(本創作),亦是他被讀者翻閱的瞬間,如何假借他人之名,行露出之實?雨樹以害羞之心,向讀者告白(與告解),紙頁邊邊角角的創作深埋其義,不被在意不被看好,卻久而持續,顯之強大。每日透過看似廣闊的社群網路與大眾溝通創作,低落的點擊率卻讓作品像日記,私密被攤開略有彆扭,雨樹仍相信遠端某處,有人試圖進入他(的領域),始終高舉陽光(內心深處某些黑暗還是留在洞裡),溢出創作的情熱精氣神。生活難免有不可避免的差距,多了這塊,那邊短了……拼貼藝術表現謬誤,甚而放大,心就不會糾結在錯誤上,視線放寬,眼前即出現一座草原。與命運在雲端通話,沒房沒車沒成就卻擁有完整的宇宙,雨樹將自身軀幹作為思維母體,日夜啃噬紙頁,能源再生,催化各走勢、角度的枝節,並盛放奇花異果。本回以畫筆致敬每一本有氣味、有聲音、有心跳的雜誌,剖至身體最內裡,腦之深處,引領讀者通往雜誌藏家的極樂之境。

【電子書】頁餘雜誌【豪情不露點版】

「念頭」總在冷不防的時候就來,等你有意識可以披件外套面對它時,已經是回憶了。😉😉😉雨樹(Rain Tree,學名Albizia Saman)是一種真實存在的樹木。若遇到夜裡下了驟雨,翌日直到正午之前,會從所有葉子上把積存的水滴往下落個不停(靈感),像下雨似的。➲台灣拼貼視覺藝術家——詹雨樹,極盡暴露自我的【內在情色】與【外在色情】的畫像文冊,探索一名視覺創作者羞澀與妄為、自卑與自戀的矛盾!➲紙本主義者的逆襲!豪情不露點版(金屬夾鏈袋20×30cm)=ZINE×2(16×22cm/騎馬釘/2冊)+[濃厚系] 貼紙(15×21cm)+[男情難瞭] 海報(40×60cm)+[徒勞無功日子卡卡](10×15cm/1組12張)業餘雜誌,職業創作。被忽略的頁緣,藏了私密暗記。如果我們的身體都是一個星球,在與世界溝通的軌道上,會有不熟悉的碰撞摩擦、會變得小心翼翼、會消化排便不正常。一旦回歸到常態運行後,腸胃又正常蠕動了,家裡地上的凹洞也可以輕易地避過不會撞到。一直覺得外出戴著帽子是我想像把一塊石頭戴在頭上,感覺安心。就像回歸日常似乎是平凡的小事,卻也是落下大石的好事。頁餘雜誌∣雨樹的創作是自我具體的延伸,在無數雜誌裁剪而下的紙圖都是他的器官、血液與魂塊,組成科學怪人般的視覺創作,象徵各種「他」,既是實驗也是再生,作品裡填滿各式欲望與奇形念想。從他者(雜誌)到自我(本創作),亦是他被讀者翻閱的瞬間,如何假借他人之名,行露出之實?雨樹以害羞之心,向讀者告白(與告解),紙頁邊邊角角的創作深埋其義,不被在意不被看好,卻久而持續,顯之強大。每日透過看似廣闊的社群網路與大眾溝通創作,低落的點擊率卻讓作品像日記,私密被攤開略有彆扭,雨樹仍相信遠端某處,有人試圖進入他(的領域),始終高舉陽光(內心深處某些黑暗還是留在洞裡),溢出創作的情熱精氣神。生活難免有不可避免的差距,多了這塊,那邊短了……拼貼藝術表現謬誤,甚而放大,心就不會糾結在錯誤上,視線放寬,眼前即出現一座草原。與命運在雲端通話,沒房沒車沒成就卻擁有完整的宇宙,雨樹將自身軀幹作為思維母體,日夜啃噬紙頁,能源再生,催化各走勢、角度的枝節,並盛放奇花異果。本回以畫筆致敬每一本有氣味、有聲音、有心跳的雜誌,剖至身體最內裡,腦之深處,引領讀者通往雜誌藏家的極樂之境。