-

排序

- 圖片

- 條列

大江大海一九四九(暢銷經典增訂新版)

二戰終戰八十年後,我們仍在追問:戰爭是為了什麼?和平要如何獲得?在極端對立的危險時刻,重新理解歷史的深刻。強者最大的力量,其實在謙卑。而和平,不是屈服和投降,而是對自己的未來做選擇、設計、投資。▍暢銷經典增訂新版 ▍收錄2025年全新序文台灣獨立運動領袖之一彭明敏與南京大學歷史學家高華迴響專文從人文和人道的角度,全景性的對這段歷史作出反思,在大陸和台灣,龍應台可算第一人。──高華龍著縱使未能成為兩大族群和解的治癒劑,但願能成兩族群重啟認真真摯的對話溝通的契機。──彭明敏暢銷全球感動無數華人心靈,至今仍然被中國大陸列為「禁書」。所有的顛沛流離,最後都由大江走向大海;所有的生離死別,都發生在某一個車站、碼頭。上了船,就是一生。一本書開啟一個時代的記憶,恢宏、悲憫,讓你看見我們摯愛的上一輩,隱忍不言的傷。一個母親,對即將被國家徵召入伍的十九歲兒子,訴說她所理解的戰爭。龍應台醞釀十年,透過訪談、口述與史料交織,以最謙卑溫柔的心,刻劃被時代踐踏、污辱、傷害,卻充滿生命尊嚴的一群人。他們一直在我們身邊,只是我們從未傾聽,從未深深注視。這是一部關於戰爭、記憶與人性的經典,也是一代代華人不能遺忘的故事。

【電子書】大江大海一九四九(暢銷經典增訂新版)

二戰終戰八十年後,我們仍在追問:戰爭是為了什麼?和平要如何獲得?在極端對立的危險時刻,重新理解歷史的深刻。強者最大的力量,其實在謙卑。而和平,不是屈服和投降,而是對自己的未來做選擇、設計、投資。▍暢銷經典增訂新版 ▍收錄2025年全新序文台灣獨立運動領袖之一彭明敏與南京大學歷史學家高華迴響專文從人文和人道的角度,全景性的對這段歷史作出反思,在大陸和台灣,龍應台可算第一人。──高華龍著縱使未能成為兩大族群和解的治癒劑,但願能成兩族群重啟認真真摯的對話溝通的契機。──彭明敏暢銷全球感動無數華人心靈,至今仍然被中國大陸列為「禁書」。所有的顛沛流離,最後都由大江走向大海;所有的生離死別,都發生在某一個車站、碼頭。上了船,就是一生。一本書開啟一個時代的記憶,恢宏、悲憫,讓你看見我們摯愛的上一輩,隱忍不言的傷。一個母親,對即將被國家徵召入伍的十九歲兒子,訴說她所理解的戰爭。龍應台醞釀十年,透過訪談、口述與史料交織,以最謙卑溫柔的心,刻劃被時代踐踏、污辱、傷害,卻充滿生命尊嚴的一群人。他們一直在我們身邊,只是我們從未傾聽,從未深深注視。這是一部關於戰爭、記憶與人性的經典,也是一代代華人不能遺忘的故事。

【電子書】大江大海一九四九

二戰終戰八十年後,我們仍在追問:戰爭是為了什麼?和平要如何獲得?在極端對立的危險時刻,重新理解歷史的深刻。強者最大的力量,其實在謙卑。而和平,不是屈服和投降,而是對自己的未來做選擇、設計、投資。▍暢銷經典增訂新版 ▍收錄2025年全新序文台灣獨立運動領袖之一彭明敏與南京大學歷史學家高華迴響專文從人文和人道的角度,全景性的對這段歷史作出反思,在大陸和台灣,龍應台可算第一人。──高華龍著縱使未能成為兩大族群和解的治癒劑,但願能成兩族群重啟認真真摯的對話溝通的契機。──彭明敏暢銷全球感動無數華人心靈,至今仍然被中國大陸列為「禁書」。所有的顛沛流離,最後都由大江走向大海;所有的生離死別,都發生在某一個車站、碼頭。上了船,就是一生。一本書開啟一個時代的記憶,恢宏、悲憫,讓你看見我們摯愛的上一輩,隱忍不言的傷。一個母親,對即將被國家徵召入伍的十九歲兒子,訴說她所理解的戰爭。龍應台醞釀十年,透過訪談、口述與史料交織,以最謙卑溫柔的心,刻劃被時代踐踏、污辱、傷害,卻充滿生命尊嚴的一群人。他們一直在我們身邊,只是我們從未傾聽,從未深深注視。這是一部關於戰爭、記憶與人性的經典,也是一代代華人不能遺忘的故事。

大江大海一九四九【時報五十‧金句透卡組限量版】

戰爭從未停止,歷史繼續湧動龍應台的劃時代書寫我們將永遠不忘一個時代那麼慟的生離死別,那麼重的不公不義,那麼深的傷害,那麼久的遺忘,那麼沉默的痛苦。不管你是勝利者還是失敗者,我可不可以說,所有被時代踐踏、汙辱、傷害的人,都是我的兄弟、我的姊妹?▌全球暢銷經典作品,至今未能在中國大陸出版 ▌國家和個人一樣,從態度看出品格。怎麼對待受傷的人,怎麼面對自己的錯,怎麼選擇遺忘和記得;怎麼對待歷史,就是品格的高度。──龍應台▌收錄全新序文 ▌所有的顛沛流離,最後都由大江走向大海;所有的生離死別,都發生在某一個車站、碼頭──上了船,就是一生。一九四九,華人集體的記憶,斷裂,流離,一整代人隱忍不言的傷,被時代錯置……我們發誓要認識他們,用認識向一個時代告別。向所有被時代踐踏、汙辱、傷害的人致敬。醞釀十年,歷四百天跋涉十六萬字,龍應台用文學之心呈現歷史,將那個時代沾著血跡、藏著眼淚和憂傷的密碼,透過雷霆萬鈞的文字超越時空阻絕投遞出去,傳承給一代代年輕的眼睛,讓你看見一個你無法想像的一九四九。

注視—都蘭野書(平裝)

都蘭山中,太平洋畔 身體力行的田野文字 讓你對純真嚮往,對脆弱不安 從此學會了「注視」…… 在一個最平凡、最細微、最接近野草泥土的地方, 我終於看見了紅狐狸的眼睛, 那神采, 於「木漏」光影中驀然出現…… 離開城市,到沒有房子、沒有車聲、甚至沒有人的語言的地方, 想讓光著的臂膀直接曬到熾熱的太陽, 想讓腳板踩在柔軟濕潤、土味瀰漫的爛泥巴上, 想讓耳朵聽見夜鳥的呼叫, 想讓眼睛注視一片葉子、葉片上的梗、梗上的一隻螳螂、螳螂腿上一根一根的刺…… 想知道,不以「人」為中心的世界可能長得怎樣? 想發現,自己跟這顆星球上不懂人語的,譬如氣候、海水、泥土、風和樹,蟬和蜜蜂,關係是什麼? 把自我變小、放空,謙卑而真誠地深深注視,找回五歲的「天真驚喜」能力,就會發現,尋常生活中,處處是秘密,日日是奇蹟,生命的美麗,只能說:不可思議。 ● 「整個海岸山脈都是野豬的家,從山這邊到山那邊,就是在他自己家裡走來走去。我跟你說,山是野豬的家,是你把你的水管放到人家家裡去了啦……」 「我被蜂螫了。能怪他嗎?……我的拇指蓋住了洞口,遮住了他的光。如果我是他,出口突然被什麼龐然大物堵住,一片漆黑,也一定拿刀去砍吧?」 「我只是湊巧走過池塘,看見蛇在午餐,那麼,為什麼我會在一看到她的當下,反射動作就是要立刻把她除去?我為什麼不讓她在那陽光下、池塘邊,從容地用餐,自在地走開?」 「讓我這『雞農』告訴你,雞有多可愛。他們可以『人臉辨識』到一百個人。芝麻她們當然尤其認得我,當我出現時,她們從遠方用『拔腿飛奔』的姿勢連飛帶跑趕過來,像孩子一樣圍繞在我身旁,抬頭期待地看著我。」 ● 龍應台的山林野居,透過「注視」,將自然與人緊密聯繫,並從中挖掘出更深層的思考,從山林美好到荒野滅絕,從生命的脆弱到一草一木、一蟲一獸的神奇,無不揭示對生活以及存在的深刻扣問。 本書特色 ★特別收錄作者七幅手繪插圖、手寫筆記,大山大海大景,圖文並茂,呈現都蘭野書的完整豐富樣貌。

注視—都蘭野書(限量簽名精裝)

(((限量簽名精裝))) 都蘭山中,太平洋畔 身體力行的田野文字 讓你對純真嚮往,對脆弱不安 從此學會了「注視」…… 在一個最平凡、最細微、最接近野草泥土的地方, 我終於看見了紅狐狸的眼睛, 那神采, 於「木漏」光影中驀然出現…… 離開城市,到沒有房子、沒有車聲、甚至沒有人的語言的地方, 想讓光著的臂膀直接曬到熾熱的太陽, 想讓腳板踩在柔軟濕潤、土味瀰漫的爛泥巴上, 想讓耳朵聽見夜鳥的呼叫, 想讓眼睛注視一片葉子、葉片上的梗、梗上的一隻螳螂、螳螂腿上一根一根的刺…… 想知道,不以「人」為中心的世界可能長得怎樣? 想發現,自己跟這顆星球上不懂人語的,譬如氣候、海水、泥土、風和樹,蟬和蜜蜂,關係是什麼? 把自我變小、放空,謙卑而真誠地深深注視,找回五歲的「天真驚喜」能力,就會發現,尋常生活中,處處是秘密,日日是奇蹟,生命的美麗,只能說:不可思議。 ● 「整個海岸山脈都是野豬的家,從山這邊到山那邊,就是在他自己家裡走來走去。我跟你說,山是野豬的家,是你把你的水管放到人家家裡去了啦……」 「我被蜂螫了。能怪他嗎?……我的拇指蓋住了洞口,遮住了他的光。如果我是他,出口突然被什麼龐然大物堵住,一片漆黑,也一定拿刀去砍吧?」 「我只是湊巧走過池塘,看見蛇在午餐,那麼,為什麼我會在一看到她的當下,反射動作就是要立刻把她除去?我為什麼不讓她在那陽光下、池塘邊,從容地用餐,自在地走開?」 「讓我這『雞農』告訴你,雞有多可愛。他們可以『人臉辨識』到一百個人。芝麻她們當然尤其認得我,當我出現時,她們從遠方用『拔腿飛奔』的姿勢連飛帶跑趕過來,像孩子一樣圍繞在我身旁,抬頭期待地看著我。」 ● 龍應台的山林野居,透過「注視」,將自然與人緊密聯繫,並從中挖掘出更深層的思考,從山林美好到荒野滅絕,從生命的脆弱到一草一木、一蟲一獸的神奇,無不揭示對生活以及存在的深刻扣問。 本書特色 ★特別收錄作者七幅手繪插圖、手寫筆記,大山大海大景,圖文並茂,呈現都蘭野書的完整豐富樣貌。

【電子書】注視:都蘭野書

都蘭山中,太平洋畔 身體力行的田野文字 讓你對純真嚮往,對脆弱不安 從此學會了「注視」…… 在一個最平凡、最細微、最接近野草泥土的地方, 我終於看見了紅狐狸的眼睛, 那神采, 於「木漏」光影中驀然出現…… 離開城市,到沒有房子、沒有車聲、甚至沒有人的語言的地方, 想讓光著的臂膀直接曬到熾熱的太陽, 想讓腳板踩在柔軟濕潤、土味瀰漫的爛泥巴上, 想讓耳朵聽見夜鳥的呼叫, 想讓眼睛注視一片葉子、葉片上的梗、梗上的一隻螳螂、螳螂腿上一根一根的刺…… 想知道,不以「人」為中心的世界可能長得怎樣? 想發現,自己跟這顆星球上不懂人語的,譬如氣候、海水、泥土、風和樹,蟬和蜜蜂,關係是什麼? 把自我變小、放空,謙卑而真誠地深深注視,找回五歲的「天真驚喜」能力,就會發現,尋常生活中,處處是秘密,日日是奇蹟,生命的美麗,只能說:不可思議。 ● 「整個海岸山脈都是野豬的家,從山這邊到山那邊,就是在他自己家裡走來走去。我跟你說,山是野豬的家,是你把你的水管放到人家家裡去了啦……」 「我被蜂螫了。能怪他嗎?……我的拇指蓋住了洞口,遮住了他的光。如果我是他,出口突然被什麼龐然大物堵住,一片漆黑,也一定拿刀去砍吧?」 「我只是湊巧走過池塘,看見蛇在午餐,那麼,為什麼我會在一看到她的當下,反射動作就是要立刻把她除去?我為什麼不讓她在那陽光下、池塘邊,從容地用餐,自在地走開?」 「讓我這『雞農』告訴你,雞有多可愛。他們可以『人臉辨識』到一百個人。芝麻她們當然尤其認得我,當我出現時,她們從遠方用『拔腿飛奔』的姿勢連飛帶跑趕過來,像孩子一樣圍繞在我身旁,抬頭期待地看著我。」 ● 龍應台的山林野居,透過「注視」,將自然與人緊密聯繫,並從中挖掘出更深層的思考,從山林美好到荒野滅絕,從生命的脆弱到一草一木、一蟲一獸的神奇,無不揭示對生活以及存在的深刻扣問。 本書特色 ★特別收錄作者七幅手繪插圖、手寫筆記,大山大海大景,圖文並茂,呈現都蘭野書的完整豐富樣貌。

【電子書】注視—都蘭野書

都蘭山中,太平洋畔 身體力行的田野文字 讓你對純真嚮往,對脆弱不安 從此學會了「注視」…… 在一個最平凡、最細微、最接近野草泥土的地方, 我終於看見了紅狐狸的眼睛, 那神采, 於「木漏」光影中驀然出現…… 離開城市,到沒有房子、沒有車聲、甚至沒有人的語言的地方, 想讓光著的臂膀直接曬到熾熱的太陽, 想讓腳板踩在柔軟濕潤、土味瀰漫的爛泥巴上, 想讓耳朵聽見夜鳥的呼叫, 想讓眼睛注視一片葉子、葉片上的梗、梗上的一隻螳螂、螳螂腿上一根一根的刺…… 想知道,不以「人」為中心的世界可能長得怎樣? 想發現,自己跟這顆星球上不懂人語的,譬如氣候、海水、泥土、風和樹,蟬和蜜蜂,關係是什麼? 把自我變小、放空,謙卑而真誠地深深注視,找回五歲的「天真驚喜」能力,就會發現,尋常生活中,處處是秘密,日日是奇蹟,生命的美麗,只能說:不可思議。 ● 「整個海岸山脈都是野豬的家,從山這邊到山那邊,就是在他自己家裡走來走去。我跟你說,山是野豬的家,是你把你的水管放到人家家裡去了啦……」 「我被蜂螫了。能怪他嗎?……我的拇指蓋住了洞口,遮住了他的光。如果我是他,出口突然被什麼龐然大物堵住,一片漆黑,也一定拿刀去砍吧?」 「我只是湊巧走過池塘,看見蛇在午餐,那麼,為什麼我會在一看到她的當下,反射動作就是要立刻把她除去?我為什麼不讓她在那陽光下、池塘邊,從容地用餐,自在地走開?」 「讓我這『雞農』告訴你,雞有多可愛。他們可以『人臉辨識』到一百個人。芝麻她們當然尤其認得我,當我出現時,她們從遠方用『拔腿飛奔』的姿勢連飛帶跑趕過來,像孩子一樣圍繞在我身旁,抬頭期待地看著我。」 ● 龍應台的山林野居,透過「注視」,將自然與人緊密聯繫,並從中挖掘出更深層的思考,從山林美好到荒野滅絕,從生命的脆弱到一草一木、一蟲一獸的神奇,無不揭示對生活以及存在的深刻扣問。 本書特色 ★特別收錄作者七幅手繪插圖、手寫筆記,大山大海大景,圖文並茂,呈現都蘭野書的完整豐富樣貌。

這個動盪的世界

和平的希望像個肥皂泡泡,一吹就破? 走過東柏林、莫斯科、加薩走廊、耶路撒冷、哈瓦那 龍應台親歷「現場」的活生生的文字 讓你看見,原來殘酷和暴力,都有脈絡來源…… 三十年前我在現場見證冷戰的結束。 今天卻目睹冷戰死灰復燃,甚且漫天烽火。 難道三十年前的抉擇和期待,都太天真了嗎? ◆從動盪走向動盪 今天的世界何其動盪:俄羅斯入侵烏克蘭,哈馬斯突擊以色列,以色列摧毀加薩走廊…… 可是三十年前,柏林圍牆崩塌使百萬人欣喜淚流。蘇聯帝國解體而二十萬人在莫斯科沸騰。以色列的母親們,聚集街頭,為和平祈禱。 強烈的吶喊和期待,對證今天的殘酷,差距為什麼如此巨大? 龍應台當年親歷現場的文字,今日讀來如同預言,讓此刻許多難以理解的事情,頓時分明起來。 然而同時,龍應台的文字,總能讓人在最大的殘酷之中看見人最謙卑、最樸素的情感。 將二十一世紀前夕走過歷史「現場」的文章重新整理出來,作者提出一個深沉的問題: 「會不會是因為,在我們為某一種價值的肯定施放煙火、滿城歡騰的時候,我們忘記了一件事:在一個特定結構中,一部分人的獲得,往往是另一部分人的失去,某一種價值的肯定,往往是另一種價值的否定;三十年後,那些被我們忘記了、忽略了、甚至踩在腳下的人,緊抱著他慘痛失去了的價值,衝上前來,造成新的暴力?」 ◆本書特色 龍應台散文自選集,收錄二十三篇,分為五個部分。各部的「現場」有地圖資訊、導讀、背景介紹,凸顯時代意義。

【電子書】這個動盪的世界

和平的希望像個肥皂泡泡,一吹就破? 走過東柏林、莫斯科、加薩走廊、耶路撒冷、哈瓦那 龍應台親歷「現場」的活生生的文字 讓你看見,原來殘酷和暴力,都有脈絡來源…… 三十年前我在現場見證冷戰的結束。 今天卻目睹冷戰死灰復燃,甚且漫天烽火。 難道三十年前的抉擇和期待,都太天真了嗎? ◆從動盪走向動盪 今天的世界何其動盪:俄羅斯入侵烏克蘭,哈馬斯突擊以色列,以色列摧毀加薩走廊…… 可是三十年前,柏林圍牆崩塌使百萬人欣喜淚流。蘇聯帝國解體而二十萬人在莫斯科沸騰。以色列的母親們,聚集街頭,為和平祈禱。 強烈的吶喊和期待,對證今天的殘酷,差距為什麼如此巨大? 龍應台當年親歷現場的文字,今日讀來如同預言,讓此刻許多難以理解的事情,頓時分明起來。 然而同時,龍應台的文字,總能讓人在最大的殘酷之中看見人最謙卑、最樸素的情感。 將二十一世紀前夕走過歷史「現場」的文章重新整理出來,作者提出一個深沉的問題: 「會不會是因為,在我們為某一種價值的肯定施放煙火、滿城歡騰的時候,我們忘記了一件事:在一個特定結構中,一部分人的獲得,往往是另一部分人的失去,某一種價值的肯定,往往是另一種價值的否定;三十年後,那些被我們忘記了、忽略了、甚至踩在腳下的人,緊抱著他慘痛失去了的價值,衝上前來,造成新的暴力?」 ◆本書特色 龍應台散文自選集,收錄二十三篇,分為五個部分。各部的「現場」有地圖資訊、導讀、背景介紹,凸顯時代意義。

【電子書】這個動盪的世界

和平的希望像個肥皂泡泡,一吹就破? 走過東柏林、莫斯科、加薩走廊、耶路撒冷、哈瓦那 龍應台親歷「現場」的活生生的文字 讓你看見,原來殘酷和暴力,都有脈絡來源…… 三十年前我在現場見證冷戰的結束。 今天卻目睹冷戰死灰復燃,甚且漫天烽火。 難道三十年前的抉擇和期待,都太天真了嗎? ◆從動盪走向動盪 今天的世界何其動盪:俄羅斯入侵烏克蘭,哈馬斯突擊以色列,以色列摧毀加薩走廊…… 可是三十年前,柏林圍牆崩塌使百萬人欣喜淚流。蘇聯帝國解體而二十萬人在莫斯科沸騰。以色列的母親們,聚集街頭,為和平祈禱。 強烈的吶喊和期待,對證今天的殘酷,差距為什麼如此巨大? 龍應台當年親歷現場的文字,今日讀來如同預言,讓此刻許多難以理解的事情,頓時分明起來。 然而同時,龍應台的文字,總能讓人在最大的殘酷之中看見人最謙卑、最樸素的情感。 將二十一世紀前夕走過歷史「現場」的文章重新整理出來,作者提出一個深沉的問題: 「會不會是因為,在我們為某一種價值的肯定施放煙火、滿城歡騰的時候,我們忘記了一件事:在一個特定結構中,一部分人的獲得,往往是另一部分人的失去,某一種價值的肯定,往往是另一種價值的否定;三十年後,那些被我們忘記了、忽略了、甚至踩在腳下的人,緊抱著他慘痛失去了的價值,衝上前來,造成新的暴力?」 ◆本書特色 龍應台散文自選集,收錄二十三篇,分為五個部分。各部的「現場」有地圖資訊、導讀、背景介紹,凸顯時代意義。

因為殘酷,所以傾聽:龍應台演講集(下)

因為失去記憶而重來一遍的,往往是災難 從北京到吉隆坡到雪梨,從台北到溫哥華到紐約,為什麼成千上萬的人,聆聽她的聲音…… 牽動華文世界各地無數聽眾的心,為不同記憶與情感、不同立場與世代,搭建一個人文思想的溝通平台。 龍應台寫作四十年來,應邀至兩岸三地,乃至世界各地的華人社區,發表過逾百場演講。面對每一次演講,她必做大規模的準備功課,了解現場聽眾來自何方,調整不同切入主題的方法。這是她對來聆聽演講的人表達尊重的方式,亦是她演講感染力極強的原因。 《龍應台演講集》由作家費心梳理、一一檢視,捨棄了百分之八十,留下的講稿是經時光淘洗後,讀來意義非但不減,反而相當程度見證了世局的氛圍轉變,為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵,一篇篇可深思可慢讀的好文章,結集成上、下兩冊。 ▍因為殘酷,所以傾聽 ▍下冊 一個國家文明到哪裡, 我看這個國家怎麼對待外來移民, 怎麼對待它的少數族群。——龍應台 龍應台歷年演講精粹,有關歷史記憶、政治、文明發展、城鄉建設等議題。本書內容特別是針對兩岸三地讀者的溝通與傾聽。在眾聲喧譁的時代,她呼籲具備傾聽的勇氣,讓每一個個人都能說出埋藏心底的故事,得到真誠的傾聽;這是一種面對歷史、修復斷裂記憶,避免災難重演的功課。她每到一個城市演講,都為當地帶來突破成見的討論與思維:在北京舉出文明的尺度,介紹台灣民主化歷程;在海外華人社區談文化的穿透力;在香港建言世界級的城市開發不應犧牲傳統文化;在新加坡分享鄉村情懷,相信只有底層感到幸福時,這個國家才叫幸福。 本書特色 ◆寫作生涯第一套演講集作品,呈現出一個文化人對各種議題的思考脈絡。 ◆演講透過現場及轉播,聚集上萬名讀者同時聽講,是建立華文世界溝通平台的一種模式。 ◆每篇文章都有演講背景簡介,有助於讀者了解當下現場氣氛,感受講者魅力。 ◆二○一○年、二○一六年兩度在北京順利登台完成演講,見證了當時的兩岸氛圍。

沙漠玫瑰,怎麼開花:龍應台演講集(上)

沒有一個現象是孤立存在的 從北京到吉隆坡到雪梨,從台北到溫哥華到紐約,為什麼成千上萬的人,聆聽她的聲音…… 牽動華文世界各地無數聽眾的心,為不同記憶與情感、不同立場與世代,搭建一個人文思想的溝通平台。 龍應台寫作四十年來,應邀至兩岸三地,乃至世界各地的華人社區,發表過逾百場演講。面對每一次演講,她必做大規模的準備功課,了解現場聽眾來自何方,調整不同切入主題的方法。這是她對來聆聽演講的人表達尊重的方式,亦是她演講感染力極強的原因。 《龍應台演講集》由作家費心梳理、一一檢視,捨棄了百分之八十,留下的講稿是經時光淘洗後,讀來意義非但不減,反而相當程度見證了世局的氛圍轉變,為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵,一篇篇可深思可慢讀的好文章,結集成上、下兩冊。 ▍沙漠玫瑰,怎麼開花 ▍上冊 文學讓你看見水裡白楊樹的倒影; 哲學使你在思想的迷宮裡認識星座,從而有了走出迷宮的可能; 那麼史學就是讓你知道,沙漠玫瑰有它特定的起點, 沒有一個現象是孤立存在的。——龍應台 龍應台歷年演講精粹,有關人文素養、文學價值、公民教育與未來世代等議題。本書內容大多是到各大學與年輕世代的接觸和談話。她重視人文精神的培養,強調脫離了對「人」的關懷,你只能有人文知識,不能有人文素養;此形成了你的價值判斷,決定了我們真正是什麼樣的人。她談學生的公民教育,應該與世界接軌。面對全球化、網路化新局,她發表關鍵性演說,提出世代之間的不信任問題,將來如何傳承歷史經驗、重塑信任的支點,是好幾代人必須努力以赴的奔向。 本書特色 ◆寫作生涯第一套演講集作品,呈現出一個文化人對各種議題的思考脈絡。 ◆演講透過現場及轉播,聚集上萬名讀者同時聽講,是建立華文世界溝通平台的一種模式。 ◆每篇文章都有演講背景簡介,有助於讀者了解當下現場氣氛,感受講者魅力。 ◆講稿廣為流傳,堪為人文素養的教育讀本。

【電子書】因為殘酷,所以傾聽

因為失去記憶而重來一遍的,往往是災難 從北京到吉隆坡到雪梨,從台北到溫哥華到紐約,為什麼成千上萬的人,聆聽她的聲音…… 牽動華文世界各地無數聽眾的心,為不同記憶與情感、不同立場與世代,搭建一個人文思想的溝通平台。 龍應台寫作四十年來,應邀至兩岸三地,乃至世界各地的華人社區,發表過逾百場演講。面對每一次演講,她必做大規模的準備功課,了解現場聽眾來自何方,調整不同切入主題的方法。這是她對來聆聽演講的人表達尊重的方式,亦是她演講感染力極強的原因。 《龍應台演講集》由作家費心梳理、一一檢視,捨棄了百分之八十,留下的講稿是經時光淘洗後,讀來意義非但不減,反而相當程度見證了世局的氛圍轉變,為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵,一篇篇可深思可慢讀的好文章,結集成上、下兩冊。 ▍因為殘酷,所以傾聽 ▍下冊 一個國家文明到哪裡, 我看這個國家怎麼對待外來移民, 怎麼對待它的少數族群。——龍應台 龍應台歷年演講精粹,有關歷史記憶、政治、文明發展、城鄉建設等議題。本書內容特別是針對兩岸三地讀者的溝通與傾聽。在眾聲喧譁的時代,她呼籲具備傾聽的勇氣,讓每一個個人都能說出埋藏心底的故事,得到真誠的傾聽;這是一種面對歷史、修復斷裂記憶,避免災難重演的功課。她每到一個城市演講,都為當地帶來突破成見的討論與思維:在北京舉出文明的尺度,介紹台灣民主化歷程;在海外華人社區談文化的穿透力;在香港建言世界級的城市開發不應犧牲傳統文化;在新加坡分享鄉村情懷,相信只有底層感到幸福時,這個國家才叫幸福。 本書特色 ◆寫作生涯第一套演講集作品,呈現出一個文化人對各種議題的思考脈絡。 ◆演講透過現場及轉播,聚集上萬名讀者同時聽講,是建立華文世界溝通平台的一種模式。 ◆每篇文章都有演講背景簡介,有助於讀者了解當下現場氣氛,感受講者魅力。 ◆二○一○年、二○一六年兩度在北京順利登台完成演講,見證了當時的兩岸氛圍。

【電子書】沙漠玫瑰,怎麼開花

沒有一個現象是孤立存在的 從北京到吉隆坡到雪梨,從台北到溫哥華到紐約,為什麼成千上萬的人,聆聽她的聲音…… 牽動華文世界各地無數聽眾的心,為不同記憶與情感、不同立場與世代,搭建一個人文思想的溝通平台。 龍應台寫作四十年來,應邀至兩岸三地,乃至世界各地的華人社區,發表過逾百場演講。面對每一次演講,她必做大規模的準備功課,了解現場聽眾來自何方,調整不同切入主題的方法。這是她對來聆聽演講的人表達尊重的方式,亦是她演講感染力極強的原因。 《龍應台演講集》由作家費心梳理、一一檢視,捨棄了百分之八十,留下的講稿是經時光淘洗後,讀來意義非但不減,反而相當程度見證了世局的氛圍轉變,為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵,一篇篇可深思可慢讀的好文章,結集成上、下兩冊。 ▍沙漠玫瑰,怎麼開花 ▍上冊 文學讓你看見水裡白楊樹的倒影; 哲學使你在思想的迷宮裡認識星座,從而有了走出迷宮的可能; 那麼史學就是讓你知道,沙漠玫瑰有它特定的起點, 沒有一個現象是孤立存在的。——龍應台 龍應台歷年演講精粹,有關人文素養、文學價值、公民教育與未來世代等議題。本書內容大多是到各大學與年輕世代的接觸和談話。她重視人文精神的培養,強調脫離了對「人」的關懷,你只能有人文知識,不能有人文素養;此形成了你的價值判斷,決定了我們真正是什麼樣的人。她談學生的公民教育,應該與世界接軌。面對全球化、網路化新局,她發表關鍵性演說,提出世代之間的不信任問題,將來如何傳承歷史經驗、重塑信任的支點,是好幾代人必須努力以赴的奔向。 本書特色 ◆寫作生涯第一套演講集作品,呈現出一個文化人對各種議題的思考脈絡。 ◆演講透過現場及轉播,聚集上萬名讀者同時聽講,是建立華文世界溝通平台的一種模式。 ◆每篇文章都有演講背景簡介,有助於讀者了解當下現場氣氛,感受講者魅力。 ◆講稿廣為流傳,堪為人文素養的教育讀本。

【電子書】沙漠玫瑰,怎麼開花:龍應台演講集(上)

沒有一個現象是孤立存在的 從北京到吉隆坡到雪梨,從台北到溫哥華到紐約,為什麼成千上萬的人,聆聽她的聲音…… 牽動華文世界各地無數聽眾的心,為不同記憶與情感、不同立場與世代,搭建一個人文思想的溝通平台。 龍應台寫作四十年來,應邀至兩岸三地,乃至世界各地的華人社區,發表過逾百場演講。面對每一次演講,她必做大規模的準備功課,了解現場聽眾來自何方,調整不同切入主題的方法。這是她對來聆聽演講的人表達尊重的方式,亦是她演講感染力極強的原因。 《龍應台演講集》由作家費心梳理、一一檢視,捨棄了百分之八十,留下的講稿是經時光淘洗後,讀來意義非但不減,反而相當程度見證了世局的氛圍轉變,為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵,一篇篇可深思可慢讀的好文章,結集成上、下兩冊。 ▍沙漠玫瑰,怎麼開花 ▍上冊 文學讓你看見水裡白楊樹的倒影; 哲學使你在思想的迷宮裡認識星座,從而有了走出迷宮的可能; 那麼史學就是讓你知道,沙漠玫瑰有它特定的起點, 沒有一個現象是孤立存在的。——龍應台 龍應台歷年演講精粹,有關人文素養、文學價值、公民教育與未來世代等議題。本書內容大多是到各大學與年輕世代的接觸和談話。她重視人文精神的培養,強調脫離了對「人」的關懷,你只能有人文知識,不能有人文素養;此形成了你的價值判斷,決定了我們真正是什麼樣的人。她談學生的公民教育,應該與世界接軌。面對全球化、網路化新局,她發表關鍵性演說,提出世代之間的不信任問題,將來如何傳承歷史經驗、重塑信任的支點,是好幾代人必須努力以赴的奔向。 本書特色 ◆寫作生涯第一套演講集作品,呈現出一個文化人對各種議題的思考脈絡。 ◆演講透過現場及轉播,聚集上萬名讀者同時聽講,是建立華文世界溝通平台的一種模式。 ◆每篇文章都有演講背景簡介,有助於讀者了解當下現場氣氛,感受講者魅力。 ◆講稿廣為流傳,堪為人文素養的教育讀本。

【電子書】因為殘酷,所以傾聽:龍應台演講集(下)

因為失去記憶而重來一遍的,往往是災難 從北京到吉隆坡到雪梨,從台北到溫哥華到紐約,為什麼成千上萬的人,聆聽她的聲音…… 牽動華文世界各地無數聽眾的心,為不同記憶與情感、不同立場與世代,搭建一個人文思想的溝通平台。 龍應台寫作四十年來,應邀至兩岸三地,乃至世界各地的華人社區,發表過逾百場演講。面對每一次演講,她必做大規模的準備功課,了解現場聽眾來自何方,調整不同切入主題的方法。這是她對來聆聽演講的人表達尊重的方式,亦是她演講感染力極強的原因。 《龍應台演講集》由作家費心梳理、一一檢視,捨棄了百分之八十,留下的講稿是經時光淘洗後,讀來意義非但不減,反而相當程度見證了世局的氛圍轉變,為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵,一篇篇可深思可慢讀的好文章,結集成上、下兩冊。 ▍因為殘酷,所以傾聽 ▍下冊 一個國家文明到哪裡, 我看這個國家怎麼對待外來移民, 怎麼對待它的少數族群。——龍應台 龍應台歷年演講精粹,有關歷史記憶、政治、文明發展、城鄉建設等議題。本書內容特別是針對兩岸三地讀者的溝通與傾聽。在眾聲喧譁的時代,她呼籲具備傾聽的勇氣,讓每一個個人都能說出埋藏心底的故事,得到真誠的傾聽;這是一種面對歷史、修復斷裂記憶,避免災難重演的功課。她每到一個城市演講,都為當地帶來突破成見的討論與思維:在北京舉出文明的尺度,介紹台灣民主化歷程;在海外華人社區談文化的穿透力;在香港建言世界級的城市開發不應犧牲傳統文化;在新加坡分享鄉村情懷,相信只有底層感到幸福時,這個國家才叫幸福。 本書特色 ◆寫作生涯第一套演講集作品,呈現出一個文化人對各種議題的思考脈絡。 ◆演講透過現場及轉播,聚集上萬名讀者同時聽講,是建立華文世界溝通平台的一種模式。 ◆每篇文章都有演講背景簡介,有助於讀者了解當下現場氣氛,感受講者魅力。 ◆二○一○年、二○一六年兩度在北京順利登台完成演講,見證了當時的兩岸氛圍。

野火集(傳奇經典版)

讓年輕人了解台灣的來時路 走過威權,走過民主 仍舊是最清醒的聲音 所謂壓迫,哪裡只有一種面孔呢? 對於自由精神的壓迫,威權時代和民主時代以不同形式發作, 所以,哪一個時代,可以不需要點火的人?──龍應台 締造華人世界出版傳奇 公民意識的啟蒙經典 文明的力量,從一把野火開始 走過八○年代,禁忌與解放勢力相互纏繞發生,形成一道狂飆的歷史曲線,作者以文字的力量參與社會改革,從〈中國人,你為什麼不生氣〉到〈我的台灣意識〉,針砭生活習以為常的怪現象,環境汙染、道德問題、教育僵化、言論與思想的不自由……鼓吹理性的「生氣」是一件很重要的事情:即獨立思考、價值判斷、勇氣與良知,獲得廣泛激烈的回響,點燃野火現象,從而促生公民意識與反省精神。 歷史從來沒有終結這回事。這是一本跨越地域的公共文本,不僅記錄了台灣社會覺醒的脈絡,成為一個時代的見證,更在時空背景變換,權力壓迫以不同種類浮現時,它再度成為一面折射精準的鏡子。 「野火」在怯懦寂靜的時代裡鼓吹呼喊和行動, 在喧囂的時代裡──我們已經明白: 沒有呼喊和行動就沒有進步,但是沒有深思和明辨就沒有方向。 本書特色 ◆經典封面燙金重現:藝術家董陽孜題字「野火」──喚醒一個時代的共同符號與記憶。 ◆收錄全部「野火」文章二十七篇(《野火集》、《野火集外集》),還有楊澤、王丹等海內外文化人、學者的評論文章。新增陸媒專訪龍應台文字,談野火在大陸現象。此外,新版序〈認識自己的來時路〉,時至2023年,作家有感「不得已,今天仍舊要說」! ◆首次成書於1985年,創下21天再版24次、4個月突破十萬本的台灣出版奇蹟;1986年登陸香港,甫出版即賣出萬冊;1988年即發行簡體版,首印六萬餘冊。數十年來持續再版,允為華人世界影響最廣泛的共讀經典。

【電子書】野火集(傳奇經典版)

讓年輕人了解台灣的來時路 走過威權,走過民主 仍舊是最清醒的聲音 所謂壓迫,哪裡只有一種面孔呢? 對於自由精神的壓迫,威權時代和民主時代以不同形式發作, 所以,哪一個時代,可以不需要點火的人?──龍應台 締造華人世界出版傳奇 公民意識的啟蒙經典 文明的力量,從一把野火開始 走過八○年代,禁忌與解放勢力相互纏繞發生,形成一道狂飆的歷史曲線,作者以文字的力量參與社會改革,從〈中國人,你為什麼不生氣〉到〈我的台灣意識〉,針砭生活習以為常的怪現象,環境汙染、道德問題、教育僵化、言論與思想的不自由……鼓吹理性的「生氣」是一件很重要的事情:即獨立思考、價值判斷、勇氣與良知,獲得廣泛激烈的回響,點燃野火現象,從而促生公民意識與反省精神。 歷史從來沒有終結這回事。這是一本跨越地域的公共文本,不僅記錄了台灣社會覺醒的脈絡,成為一個時代的見證,更在時空背景變換,權力壓迫以不同種類浮現時,它再度成為一面折射精準的鏡子。 「野火」在怯懦寂靜的時代裡鼓吹呼喊和行動, 在喧囂的時代裡──我們已經明白: 沒有呼喊和行動就沒有進步,但是沒有深思和明辨就沒有方向。 本書特色 ◆經典封面燙金重現:藝術家董陽孜題字「野火」──喚醒一個時代的共同符號與記憶。 ◆收錄全部「野火」文章二十七篇(《野火集》、《野火集外集》),還有楊澤、王丹等海內外文化人、學者的評論文章。新增陸媒專訪龍應台文字,談野火在大陸現象。此外,新版序〈認識自己的來時路〉,時至2023年,作家有感「不得已,今天仍舊要說」! ◆首次成書於1985年,創下21天再版24次、4個月突破十萬本的台灣出版奇蹟;1986年登陸香港,甫出版即賣出萬冊;1988年即發行簡體版,首印六萬餘冊。數十年來持續再版,允為華人世界影響最廣泛的共讀經典。

【電子書】野火集

讓年輕人了解台灣的來時路 走過威權,走過民主 仍舊是最清醒的聲音 所謂壓迫,哪裡只有一種面孔呢? 對於自由精神的壓迫,威權時代和民主時代以不同形式發作, 所以,哪一個時代,可以不需要點火的人?──龍應台 締造華人世界出版傳奇 公民意識的啟蒙經典 文明的力量,從一把野火開始 走過八○年代,禁忌與解放勢力相互纏繞發生,形成一道狂飆的歷史曲線,作者以文字的力量參與社會改革,從〈中國人,你為什麼不生氣〉到〈我的台灣意識〉,針砭生活習以為常的怪現象,環境汙染、道德問題、教育僵化、言論與思想的不自由……鼓吹理性的「生氣」是一件很重要的事情:即獨立思考、價值判斷、勇氣與良知,獲得廣泛激烈的回響,點燃野火現象,從而促生公民意識與反省精神。 歷史從來沒有終結這回事。這是一本跨越地域的公共文本,不僅記錄了台灣社會覺醒的脈絡,成為一個時代的見證,更在時空背景變換,權力壓迫以不同種類浮現時,它再度成為一面折射精準的鏡子。 「野火」在怯懦寂靜的時代裡鼓吹呼喊和行動, 在喧囂的時代裡──我們已經明白: 沒有呼喊和行動就沒有進步,但是沒有深思和明辨就沒有方向。 本書特色 ◆經典封面燙金重現:藝術家董陽孜題字「野火」──喚醒一個時代的共同符號與記憶。 ◆收錄全部「野火」文章二十七篇(《野火集》、《野火集外集》),還有楊澤、王丹等海內外文化人、學者的評論文章。新增陸媒專訪龍應台文字,談野火在大陸現象。此外,新版序〈認識自己的來時路〉,時至2023年,作家有感「不得已,今天仍舊要說」! ◆首次成書於1985年,創下21天再版24次、4個月突破十萬本的台灣出版奇蹟;1986年登陸香港,甫出版即賣出萬冊;1988年即發行簡體版,首印六萬餘冊。數十年來持續再版,允為華人世界影響最廣泛的共讀經典。

大武山下

▍龍應台首部長篇小說啟發音樂影像劇場 ▍ 《緣那麼淺,愛那麼深》 2022年南國音樂節盛大演出 生命、土地、愛,尋找一個有光的地方 感受《大武山下》文學的視聽之美 南方視野,大武山下 虛實交錯的文學古徑, 尋找一個有光的地方…… 龍應台以孩童似的無止盡的好奇、田野調查者追根究柢的執著、文學家時而空靈婉轉、時而深沉大氣的文字,刻畫出大武山的世界,既是煙火人間,又是冷月無聲。 自覺身心「脫臼」的不知名作家,彷彿命運牽引,回到闊別五十年的鄉間,與一位停格在十四歲的失蹤少女相遇。一段光影交織的魔幻旅程,讓生命和土地、植物、動物、歷史,相互因緣見證。一樁塵封的謀殺案,把遺憾和思念、擁抱和捨下,層層打開,像打開一條密密折疊、藏著香氣的手帕。 深山有野獸,小鎮有鬼神, 植物有記憶,動物有靈魂, 《大武山下》,是一次對於愛和生命的思辨跋涉…… 「書中所有的人物都是虛構的,唯一真實的是人物的精神,所以不必對號入座。只是下回走進任何一個鄉間小鎮,你知道,馬路上走著的、市場裡蹲著的、田裡頭跪著的,斗笠和包頭布蒙著的,皮膚黑到你分不出眉目的,每一個人,都有他生命的輕和重、痛和快,情感負荷的低迴和動盪。」──龍應台 本書特色 ★ 本書為龍應台的首部長篇小說,超越政治與社會議題,直探生命的本質。 ★ 本書所描述的動、植物多為台灣特有種與原生種,是龍應台最貼近土地的創作。 ★ 本書插畫為龍應台親筆手繪,呈現創作軌跡與多元的創作能量。 國內外暢銷記錄 ★2020年誠品書店年度暢銷榜第8名 ★2020年金石堂書店年度暢銷榜第10名 ★2020年博客來年度暢銷榜華文創作類第17名

大武山下繽紛世界:小說啟發音樂影像劇場紀念套組

大武山下繽紛世界 小說啟發音樂影像劇場 紀念套組 限量五件典藏,繽紛呈現《大武山下》的多重面貌: 1. 龍應台首部長篇小說《大武山下》平裝本 知名作詞人鍾永豐、作曲家張玹、導演黃郁晴等共同創作的音樂影像劇場《緣那麼淺,愛那麼深》,靈感取材自龍應台的長篇小說《大武山下》,於2022年南國音樂節盛大演出。該劇為幾位瘋狂書迷的大武山下之旅;舞台上透過劉振祥的攝影與王奕盛影像設計,以及聲樂家鄭思筠、范婷玉、林健吉,國家交響樂團、台北室內合唱團聯手音樂表演,引領觀眾用視覺與聽覺去感受生命、土地、愛的美麗振動,一起向內心尋找那個有光的地方。 原著小說敘述一個身心脫臼的作家,回到故鄉小鎮,命運般邂逅了十四歲的少女「小鬼」,兩人一同踏上大武山古道的神祕旅程,不僅探觸土地、植物、動物的生命歷史,也逐步解開塵封多年的謀殺真相,最終有機會找到身心歸位的方向…… 2.《植物有記憶,動物有靈魂:大武山下博物世界》別冊 龍應台有著博物學家的好奇心,對土地由衷謙卑與感恩之情,使她對一座大山、一個小鎮的田野觀察,化作小說中超過二百多種植物、動物的出場描繪;他們跟人類一樣,都有各自獨一無二的生命密碼。 《大武山下博物世界》是一本簡易的博物課,學習認識台灣特有與原生的動植物生命。別冊循著小說章節線索,圖鑑式的介紹162種植物,115種動物,還有非植物也非動物的菌類。 3. 龍應台親手電繪「52赫茲」深海鯨魚海報 「孤寂,是存在的本質。任何一個人的『心』,都是52赫茲的深海鯨魚。」 ──《大武山下》〈52赫茲〉 龍應台特別為《大武山下繽紛世界》紀念套組繪製的暖心獻禮。 電繪配文章是作家七十歲後的藝術實踐,她用畫畫演繹心中的感受,祝福讀者能在畫作中聆聽自己心聲的流動。 彩色海報,大亞瑹工紙100磅,尺寸29.6 × 42cm輸出。右下角均有龍應台印刷親筆簽名,僅限紀念套組獨有,提供書迷珍藏。 4. 龍應台塗鴉作品明信片套組 龍應台寫作《大武山下》時的塗鴉插畫,充滿自成一派的手感趣味。精選六張塗鴉印於明信片正面;背面則印錄故事相關金句,宜回味收藏,或當明信片與酷卡使用。 明信片,安娜白卡250磅,尺寸10.5×14.8cm。透明OPP袋裝。 5. 大武山下聯名繽紛口罩 全球性疫情邁入第三年,口罩仍然陪伴著我們每天的生活。本套組獨家與台灣口罩領導品牌天天防護口罩聯名,為書迷客製化生產《大武山下》繽紛口罩。 三層平面口罩(適合一般成人)。數量:二個,透明塑膠袋裝。 以上五件特製內容物,全數收進「大武山下繽紛世界」套組中,極具珍藏價值與療癒能量的美好獻禮。 國內外暢銷記錄 ★2020年誠品書店年度暢銷榜第8名 ★2020年金石堂書店年度暢銷榜第10名 ★2020年博客來年度暢銷榜華文創作類第17名

大江大海一九四九(新裝珍藏版)

戰爭從未停止,歷史繼續湧動 龍應台的劃時代書寫 我們將永遠不忘一個時代 那麼慟的生離死別,那麼重的不公不義, 那麼深的傷害,那麼久的遺忘,那麼沉默的痛苦。 不管你是勝利者還是失敗者,我可不可以說, 所有被時代踐踏、汙辱、傷害的人, 都是我的兄弟、我的姊妹? ▌全球暢銷經典作品,至今未能在中國大陸出版 ▌ 國家和個人一樣,從態度看出品格。 怎麼對待受傷的人,怎麼面對自己的錯,怎麼選擇遺忘和記得; 怎麼對待歷史,就是品格的高度。 ──龍應台 ▌收錄全新序文 ▌ 所有的顛沛流離,最後都由大江走向大海; 所有的生離死別,都發生在某一個車站、碼頭── 上了船,就是一生。 一九四九,華人集體的記憶,斷裂,流離, 一整代人隱忍不言的傷,被時代錯置…… 我們發誓要認識他們, 用認識向一個時代告別。 向所有被時代踐踏、汙辱、傷害的人致敬。 醞釀十年,歷四百天跋涉十六萬字,龍應台用文學之心呈現歷史,將那個時代沾著血跡、藏著眼淚和憂傷的密碼,透過雷霆萬鈞的文字超越時空阻絕投遞出去,傳承給一代代年輕的眼睛,讓你看見一個你無法想像的一九四九。

親愛的安德烈(新裝珍藏版)

「認識一個十八歲的人, 你得從頭學起,你得放空自己。」 跟青少年子女斷了線? 或許只是,我們自己跨不出去…… 晚餐桌上兩代共讀共辯的經典 ▎收錄全新序文 ▎ 1999年,安德烈14歲,龍應台離開歐洲,回台就任台北市首任文化局長。她和安德烈每天只能透過電話聯繫彼此,久而久之,在分隔兩地的情況下,兩人竟漸漸變得無話可談。2003年,龍應台卸任回到安德烈身邊,這個曾經與自己最親暱的孩子已是一個十八歲的青年,坐在桌子那一端,有一點「冷」地看着媽媽。 龍應思考著到底該如何重新認識這個人,於是邀請安德烈一起透過書信的方式,用三年的時間,重新認識彼此。 在一封又一封的通信中,母子間幾乎無所不談,他們的話題,從生活品味、情感世界聊到年輕人對未來的徬徨不安。更一起探索了兩人對當代總總社會現象的觀察,從對威權的抗爭、歐亞文化的差異,聊到社會與全球貧富差距的階級思考。 「安德烈,請你告訴我,你信中所說「性、藥、搖滾樂」是現實描述還是抽象隱喻? 儘速回信。MM」 「MM, 能不能拜託拜託你,不要只跟我談知識分子的大問題?生活裡還有最凡俗的快樂:「性、藥、搖滾樂」當然是一個隱喻。我想表達的是,生命有很多種樂趣,所謂「藥」,可以是酒精,可以是足球或者任何讓你全心投入、盡情燃燒的東西。我想從佛洛依德開始,我們就已經知道人類是由直覺所左右的。「搖滾樂」不僅只是音樂,它是一種生活方式和品味的總體概念:一種自我解放,不在乎別人的眼光,自由自在地生活,對不可知的敢於探索,對人與人關係的聯繫加深……。安」 36封書信,兩人互述觀點,信中言語交鋒,展現世代與東西文化價值的差異。安德烈對母親直來直往、有時坦率得近乎尖銳;龍應台則以最大程度的溫暖、以理性與生命的智慧,去理解並回應眼前這一位如此年輕的「成年人」。 面對安德烈的傾訴,龍應台選擇分享自己的生命經驗,從旁提醒,卻不干預。他們重新進入了對方的生活、時間和心靈,同時也記錄下兩代人試圖消除隔閡與衝突的努力,呈現了母子兩代人心靈的碰撞脈絡,以及中西文化對個體思想的影響。

目送(新裝珍藏版)

「有些事,只能一個人做。 有些關,只能一個人過。 有些路啊,只能一個人走。」 死生契闊 繁華孤寂 華人世界流傳最廣的文字 只能一個人素心夜讀 我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。 ──龍應台 ▎收錄全新序文 ▎ 全書七十多篇散文,寫父親的死亡、母親的衰老和失智;寫對父母的憐惜和體恤,寫兄弟攜手共行,兒子的離別,朋友的牽掛;寫生命的寂寥與失落,和自身的放手與淡然,以及一個人的走路、觀鳥、賞樹、拍照、生活等。 目送父親後,迎來的,是面對母親衰老的另一場修行;時間不斷流逝,親人、手足、朋友,所愛之人的離病老散;那些曾被供奉於內心神龕的教條與信念,也在歲月裡隨風而逝。龍應台寫出漸漸步入中年的自己,如何與生命無可奈何的寂寞共處。終其一生,人們只能學習目送,學習將牽絆轉換成祝福。 「人生由淡淡的悲傷和淡淡的幸福組成,在小小的期待、偶爾的興奮和沉默的失望中度過每一天,然後帶著一種想說卻又說不出來的『懂』,做最後的轉身離開。」 「兄弟,不是永不交叉的鐵軌,倒像同一株雨樹上的枝葉,雖然隔開三十公尺,但是同樹同根,日開夜闔,看同一場雨直直落地,與樹雨共老,挺好的。」 「人生本來就是旅程。夫妻、父子、父女一場,情再深,義再厚,也是電光石火,青草葉上的一點露水。」 「我想有一個家,家前有土,土上可種植絲瓜,絲瓜沿竿而爬,迎光開出巨朵黃花,花謝結果,纍纍棚上。我就坐在那黃泥土地上,看絲瓜身上一粒粒突起的青色疙瘩,慢看……」 本書是龍應台對生命最深刻的經驗、最深沉的思索。從牽着孩子幼小的手、情意滿滿的親情,到青春後期孩子與自己漸行漸遠的背影;從陪着年邁母親如帶着女兒一般,思及自己也曾是父母眼前一去不復返的背影。龍應台以散文的方式、以最動人的筆觸,娓娓道來人的內心世界,述説着生命中的悲歡離合,以及關於生活與生命的體悟。

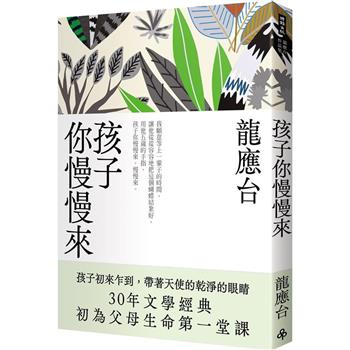

孩子你慢慢來(新裝珍藏版)

「孩子將我帶回人類的原始起點, 在漠漠穹蒼和莽莽大地之間, 我正在親身參與那石破天驚的創世紀。」 孩子初來乍到,帶著天使的乾淨的眼睛 30年文學經典 初為父母的生命第一堂課 我願意等上一輩子的時間, 讓他從從容容地把這個蝴蝶結紮好, 用他五歲的手指。 孩子你慢慢來,慢慢來。 ▎收錄全新序文 ▎ 龍應台以親身經歷寫下《孩子你慢慢來》,訴說著作為母親豐富的心理感受,同時也展現出內心深處的母愛,以及一個母親對待孩子的智慧。 她有兩種身份── 一位充滿理想、人生有無數待辦事項的現代女性,同時也是一位母親,她有時會沮喪,有時也會發怒,有時候,她又化身為一位從旁觀察的紀錄者,映照著大人與孩子眼中不同的世界。全書飽含深情的文字,在一篇又一篇的生活記事中,紀錄下兩個孩子華安(安德烈)和華飛(飛力普)在成長過程中最天真無邪、爛漫幼稚的樣貌,以及初為人母的自己,與孩子相處時的總總驚喜發現,以及自己對孩子的無限寵溺與愛戀。 「媽媽看著他,覺得自己像被一塊大磁鐵吸住了,怎麼也離不開那巨大的魔力。她著迷似的想吻他,幫他穿小衣服時、餵他吃麥片時、為他洗澡時、牽著他手學走路時,無時無刻她不在吻著娃娃的頭髮、臉頰、脖子、肩膀、肚子、屁股、腿、腳趾頭……她就這麼不看時間、不看地點、忘了自己是誰地吻著那肥嘟嘟的小鬈毛。」 「她又怎麼對兩歲半的人解釋:婚姻,和民主制度一樣,只是人類在諸多制度中權衡利弊不得已的選擇;婚姻幸福的另一面無可避免的是個人自由意志的消滅。她又怎麼對兩歲半的人解釋:這個世界在歌頌母愛、崇尚女性的同時,拒絕給女人機會去發揮她作為個人的潛力和欲望?她怎麼對孩子說:媽媽正在為人生的缺陷覺得懊惱?」 走過十年歲月,長大後的華安與華飛,以一個新世代的視角、以其華美的青春,回首童年。 「她永遠有辦法回答我們的問題,而且回答永遠那麼生動那麼新鮮有趣。……我們在黑暗中,聽她輕輕的腳步聲,走向她的書房(也要好幾年之後,我夠大了,才知道,每天晚上,這個時候她才能開始寫作)。」──華飛(飛力普) 「儘管我們之間一直有這種成長的『拔河』,母親卻仍然以一種安靜的、潛移默化的方式,把我教育成了一個,用她的語言來說,『像一株小樹一樣正直』的人。……今天我能夠理解了:她對我一方面極其嚴格,督促我努力學習、認真做事,一方面卻又極其講究自由尊重和理性思考。」──華安(安德烈) 龍應台以母親身分,與生命的本質和起點直接相對,記錄下最初始的生命階段,以及最深刻的生命思索。

【電子書】孩子你慢慢來(新裝珍藏版)

「孩子將我帶回人類的原始起點, 在漠漠穹蒼和莽莽大地之間, 我正在親身參與那石破天驚的創世紀。」 孩子初來乍到,帶著天使的乾淨的眼睛 30年文學經典 初為父母的生命第一堂課 我願意等上一輩子的時間, 讓他從從容容地把這個蝴蝶結紮好, 用他五歲的手指。 孩子你慢慢來,慢慢來。 ▎收錄全新序文 ▎ 龍應台以親身經歷寫下《孩子你慢慢來》,訴說著作為母親豐富的心理感受,同時也展現出內心深處的母愛,以及一個母親對待孩子的智慧。 她有兩種身份── 一位充滿理想、人生有無數待辦事項的現代女性,同時也是一位母親,她有時會沮喪,有時也會發怒,有時候,她又化身為一位從旁觀察的紀錄者,映照著大人與孩子眼中不同的世界。全書飽含深情的文字,在一篇又一篇的生活記事中,紀錄下兩個孩子華安(安德烈)和華飛(飛力普)在成長過程中最天真無邪、爛漫幼稚的樣貌,以及初為人母的自己,與孩子相處時的總總驚喜發現,以及自己對孩子的無限寵溺與愛戀。 「媽媽看著他,覺得自己像被一塊大磁鐵吸住了,怎麼也離不開那巨大的魔力。她著迷似的想吻他,幫他穿小衣服時、餵他吃麥片時、為他洗澡時、牽著他手學走路時,無時無刻她不在吻著娃娃的頭髮、臉頰、脖子、肩膀、肚子、屁股、腿、腳趾頭……她就這麼不看時間、不看地點、忘了自己是誰地吻著那肥嘟嘟的小鬈毛。」 「她又怎麼對兩歲半的人解釋:婚姻,和民主制度一樣,只是人類在諸多制度中權衡利弊不得已的選擇;婚姻幸福的另一面無可避免的是個人自由意志的消滅。她又怎麼對兩歲半的人解釋:這個世界在歌頌母愛、崇尚女性的同時,拒絕給女人機會去發揮她作為個人的潛力和欲望?她怎麼對孩子說:媽媽正在為人生的缺陷覺得懊惱?」 走過十年歲月,長大後的華安與華飛,以一個新世代的視角、以其華美的青春,回首童年。 「她永遠有辦法回答我們的問題,而且回答永遠那麼生動那麼新鮮有趣。……我們在黑暗中,聽她輕輕的腳步聲,走向她的書房(也要好幾年之後,我夠大了,才知道,每天晚上,這個時候她才能開始寫作)。」──華飛(飛力普) 「儘管我們之間一直有這種成長的『拔河』,母親卻仍然以一種安靜的、潛移默化的方式,把我教育成了一個,用她的語言來說,『像一株小樹一樣正直』的人。……今天我能夠理解了:她對我一方面極其嚴格,督促我努力學習、認真做事,一方面卻又極其講究自由尊重和理性思考。」──華安(安德烈) 龍應台以母親身分,與生命的本質和起點直接相對,記錄下最初始的生命階段,以及最深刻的生命思索。

【電子書】親愛的安德烈(新裝珍藏版)

「認識一個十八歲的人, 你得從頭學起,你得放空自己。」 跟青少年子女斷了線? 或許只是,我們自己跨不出去…… 晚餐桌上兩代共讀共辯的經典 ▎收錄全新序文 ▎ 1999年,安德烈14歲,龍應台離開歐洲,回台就任台北市首任文化局長。她和安德烈每天只能透過電話聯繫彼此,久而久之,在分隔兩地的情況下,兩人竟漸漸變得無話可談。2003年,龍應台卸任回到安德烈身邊,這個曾經與自己最親暱的孩子已是一個十八歲的青年,坐在桌子那一端,有一點「冷」地看着媽媽。 龍應思考著到底該如何重新認識這個人,於是邀請安德烈一起透過書信的方式,用三年的時間,重新認識彼此。 在一封又一封的通信中,母子間幾乎無所不談,他們的話題,從生活品味、情感世界聊到年輕人對未來的徬徨不安。更一起探索了兩人對當代總總社會現象的觀察,從對威權的抗爭、歐亞文化的差異,聊到社會與全球貧富差距的階級思考。 「安德烈,請你告訴我,你信中所說「性、藥、搖滾樂」是現實描述還是抽象隱喻? 儘速回信。MM」 「MM, 能不能拜託拜託你,不要只跟我談知識分子的大問題?生活裡還有最凡俗的快樂:「性、藥、搖滾樂」當然是一個隱喻。我想表達的是,生命有很多種樂趣,所謂「藥」,可以是酒精,可以是足球或者任何讓你全心投入、盡情燃燒的東西。我想從佛洛依德開始,我們就已經知道人類是由直覺所左右的。「搖滾樂」不僅只是音樂,它是一種生活方式和品味的總體概念:一種自我解放,不在乎別人的眼光,自由自在地生活,對不可知的敢於探索,對人與人關係的聯繫加深……。安」 36封書信,兩人互述觀點,信中言語交鋒,展現世代與東西文化價值的差異。安德烈對母親直來直往、有時坦率得近乎尖銳;龍應台則以最大程度的溫暖、以理性與生命的智慧,去理解並回應眼前這一位如此年輕的「成年人」。 面對安德烈的傾訴,龍應台選擇分享自己的生命經驗,從旁提醒,卻不干預。他們重新進入了對方的生活、時間和心靈,同時也記錄下兩代人試圖消除隔閡與衝突的努力,呈現了母子兩代人心靈的碰撞脈絡,以及中西文化對個體思想的影響。

【電子書】目送(新裝珍藏版)

「有些事,只能一個人做。 有些關,只能一個人過。 有些路啊,只能一個人走。」 死生契闊 繁華孤寂 華人世界流傳最廣的文字 只能一個人素心夜讀 我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。 ──龍應台 ▎收錄全新序文 ▎ 全書七十多篇散文,寫父親的死亡、母親的衰老和失智;寫對父母的憐惜和體恤,寫兄弟攜手共行,兒子的離別,朋友的牽掛;寫生命的寂寥與失落,和自身的放手與淡然,以及一個人的走路、觀鳥、賞樹、拍照、生活等。 目送父親後,迎來的,是面對母親衰老的另一場修行;時間不斷流逝,親人、手足、朋友,所愛之人的離病老散;那些曾被供奉於內心神龕的教條與信念,也在歲月裡隨風而逝。龍應台寫出漸漸步入中年的自己,如何與生命無可奈何的寂寞共處。終其一生,人們只能學習目送,學習將牽絆轉換成祝福。 「人生由淡淡的悲傷和淡淡的幸福組成,在小小的期待、偶爾的興奮和沉默的失望中度過每一天,然後帶著一種想說卻又說不出來的『懂』,做最後的轉身離開。」 「兄弟,不是永不交叉的鐵軌,倒像同一株雨樹上的枝葉,雖然隔開三十公尺,但是同樹同根,日開夜闔,看同一場雨直直落地,與樹雨共老,挺好的。」 「人生本來就是旅程。夫妻、父子、父女一場,情再深,義再厚,也是電光石火,青草葉上的一點露水。」 「我想有一個家,家前有土,土上可種植絲瓜,絲瓜沿竿而爬,迎光開出巨朵黃花,花謝結果,纍纍棚上。我就坐在那黃泥土地上,看絲瓜身上一粒粒突起的青色疙瘩,慢看……」 本書是龍應台對生命最深刻的經驗、最深沉的思索。從牽着孩子幼小的手、情意滿滿的親情,到青春後期孩子與自己漸行漸遠的背影;從陪着年邁母親如帶着女兒一般,思及自己也曾是父母眼前一去不復返的背影。龍應台以散文的方式、以最動人的筆觸,娓娓道來人的內心世界,述説着生命中的悲歡離合,以及關於生活與生命的體悟。

【電子書】孩子你慢慢來

「孩子將我帶回人類的原始起點, 在漠漠穹蒼和莽莽大地之間, 我正在親身參與那石破天驚的創世紀。」 孩子初來乍到,帶著天使的乾淨的眼睛 30年文學經典 初為父母的生命第一堂課 我願意等上一輩子的時間, 讓他從從容容地把這個蝴蝶結紮好, 用他五歲的手指。 孩子你慢慢來,慢慢來。 ▎收錄全新序文 ▎ 龍應台以親身經歷寫下《孩子你慢慢來》,訴說著作為母親豐富的心理感受,同時也展現出內心深處的母愛,以及一個母親對待孩子的智慧。 她有兩種身份── 一位充滿理想、人生有無數待辦事項的現代女性,同時也是一位母親,她有時會沮喪,有時也會發怒,有時候,她又化身為一位從旁觀察的紀錄者,映照著大人與孩子眼中不同的世界。全書飽含深情的文字,在一篇又一篇的生活記事中,紀錄下兩個孩子華安(安德烈)和華飛(飛力普)在成長過程中最天真無邪、爛漫幼稚的樣貌,以及初為人母的自己,與孩子相處時的總總驚喜發現,以及自己對孩子的無限寵溺與愛戀。 「媽媽看著他,覺得自己像被一塊大磁鐵吸住了,怎麼也離不開那巨大的魔力。她著迷似的想吻他,幫他穿小衣服時、餵他吃麥片時、為他洗澡時、牽著他手學走路時,無時無刻她不在吻著娃娃的頭髮、臉頰、脖子、肩膀、肚子、屁股、腿、腳趾頭……她就這麼不看時間、不看地點、忘了自己是誰地吻著那肥嘟嘟的小鬈毛。」 「她又怎麼對兩歲半的人解釋:婚姻,和民主制度一樣,只是人類在諸多制度中權衡利弊不得已的選擇;婚姻幸福的另一面無可避免的是個人自由意志的消滅。她又怎麼對兩歲半的人解釋:這個世界在歌頌母愛、崇尚女性的同時,拒絕給女人機會去發揮她作為個人的潛力和欲望?她怎麼對孩子說:媽媽正在為人生的缺陷覺得懊惱?」 走過十年歲月,長大後的華安與華飛,以一個新世代的視角、以其華美的青春,回首童年。 「她永遠有辦法回答我們的問題,而且回答永遠那麼生動那麼新鮮有趣。……我們在黑暗中,聽她輕輕的腳步聲,走向她的書房(也要好幾年之後,我夠大了,才知道,每天晚上,這個時候她才能開始寫作)。」──華飛(飛力普) 「儘管我們之間一直有這種成長的『拔河』,母親卻仍然以一種安靜的、潛移默化的方式,把我教育成了一個,用她的語言來說,『像一株小樹一樣正直』的人。……今天我能夠理解了:她對我一方面極其嚴格,督促我努力學習、認真做事,一方面卻又極其講究自由尊重和理性思考。」──華安(安德烈) 龍應台以母親身分,與生命的本質和起點直接相對,記錄下最初始的生命階段,以及最深刻的生命思索。