-

排序

- 圖片

- 條列

童蒙訓:宋紹定二年李埴壽州刊本

今年10月初,國立故宮博物院為慶祝百年院慶,舉辦珍稀宋版書大展,其中《童蒙訓》列居重量級國寶,本局出版的《童蒙訓》更是宋版書中上乘孤本。書前並附故宮專家研究介紹專文,詳述此書的流傳軌跡與內容大意,並編配相關圖印,及引申的歷史資料。 《童蒙訓》為宋代高官文人呂本中為其家族學子塾堂訓課所編撰的啟蒙讀本,共輯錄一百七十五條宋代名賢嘉言懿行,包括治學之門徑以及修身處世的原則,並彰顯道學家的學術宗旨與師承譜系,傳遞有關學問、品格、教養的理念乃至實踐。由於呂本中出身北宋最具代表性的仕宦家族,累世卿相,烜赫至極,故呂氏世代相交之輩,盡是當代最富盛名的權貴和學者,如范仲淹、歐陽修、司馬光、三蘇父子等,為呂本中提供了獨特的成長環境與家學傳統,而呂本中貼近生活經驗與個人聞見的撰著方式,使得《童蒙訓》不僅廣為同代之人交相傳誦、援引,亦是傳統蒙學典籍中的特出之作。清乾隆年間纂修《四庫全書》,也將《童蒙訓》鈔入子部儒家類中,並賦予極高的學術評價。

1368:中國與現代世界之形成

本書榮獲2022年美國獨立出版商圖書獎(IPPYs)歷史類金獎。 本書描繪大航海時代以來中國崛起及其對現代世界歷史影響的新圖景。 《1368:中國與現代世界之形成》從全球史視角講述了明代中國開啟現代世界全球化的故事,重點論述了明清中國與中亞、中東、東亞、東南亞進而與歐洲的經濟文化交流歷史,展現了大航海時代以來中國崛起及其對現代世界歷史影響的新圖景。該書共十章。第一章總論中國與西方從明清以來數百年間的貿易交流史。第二至九章分別論述了明朝與中亞、中東、東亞、東南亞和歐洲的商品貿易,以及這些商品所承載的中國物質文化和思想對各地的影響,如青花瓷的全球擴散、中國物質文化對東南亞的影響、孔子和孟子對歐洲的影響、德爾夫特瓷器的中國基因、茶葉對大英帝國的影響等,以及清末中國在西方工業化崛起後的衰落。尾聲論述了20世紀下半葉後,世界重新轉向東方。作者通過講述明清中國五百年引領全球化與衰落的故事,認為中國在歷史上曾是全球設計和製造領域的創新中心,西方應該回顧明代中國以來六百年的全球化故事,認識到一個新的全球中國的崛起「並非史無前例」。

中國夢境

睡夢是常人皆有的體驗,但人為何寐夢,夢境又當如何解讀,始終眾說紛紜。本書作者康儒博教授查考了上古晚期以迄中古時期中國人對夢的看法,從中勾勒一幅由許多「夢是什麼」及「夢該當引發什麼反應」概念構成的共同夢境。這幅共同夢境更是數世紀以來,不同信念與各類體裁文字作品的基礎,其類別包括釋夢指南、經文解讀、散文、論著、詩歌、重現的手稿,以及歷史紀錄、預知夢境成真的奇聞軼事等。 常人寐夢時發生了什麼?夢能預示未來嗎?若是,我們當如何解讀其中密碼,獲知預言?夢可否溝通陰陽,或使人類與非人類動物直接交流?對於這些幾千年來世人追索的問題,以上諸多文字材料可提供深具文化特色的答案。《中國夢境》一書闡明了古人如何處理此等玄虛謎題,亦使中國人的寐夢概念與古今其他文化的夢境研究進行對話。康儒博教授於全面檢視中國古人應對奇異夢境作為的同時,特籲請世人思考,如何重新審視自身的夢境觀。 本書特色 1.本書榮獲2022年法蘭西文學院(Académie des Inscription et Belles-Lettres)儒蓮獎(Prix Stanislas Julien)。 2.本書榮獲2022年美國亞洲研究協會列文森中國研究著作獎。 3.《中國夢境》是一部關於中國人如何看待夢的研究著作,內容精采深刻、文字引人入勝。

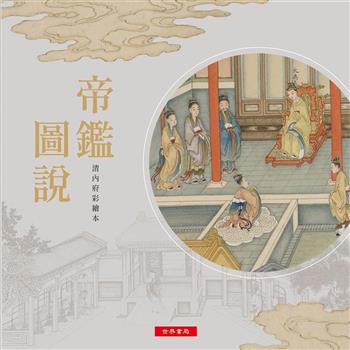

帝鑑圖說:清內府彩繪本

《帝鑑圖說》為明代張居正編撰,其名取法於唐太宗「以古為鑑」之意,為明神宗之訓蒙教材,內容乃擷取堯舜以降至宋徽宗等歷代君王善惡事跡共一百一十七則。本局此次出版國立故宮博物院所珍藏之《帝鑑圖說--清內府彩繪本》,此版內容較明萬曆刊本少,共五十二則。有別於明刊本中的木刻版畫,本書由清內府宮廷畫家沈振麟彩繪,潘祖蔭等人手書。文字部分以端楷書寫,採左右對頁,一圖一文形式,圖像色彩鮮妍,人物形象生動逼真,展現出精巧細膩的工筆造詣。為目前所知極為罕見之彩繪手寫本。 出版緣起 隆慶六年(西元一五七二年),明穆宗隆慶帝駕崩,年僅十歲的萬曆即位。時張居正受命為顧命大臣,位居宰輔,身負教育輔弼君主之責,遂上疏以「培養君德,開導聖學,乃當今第一要務」請求主持萬曆日講,復與太子少保兼武英殿大學士呂調陽共同進呈所編撰之《帝鑑圖說》,以做為經筵日講之教本。 《帝鑑圖說》之名取法於唐太宗「以古為鑑」之意,乃擷取堯舜以降至宋徽宗等歷代君王善惡事跡共一百一十七則,張居正於〈進圖疏〉中言此書所編,「僅自堯舜以來,有天下之君,撮其善可為法者八十一事,惡可為戒者三十六事。善為陽為吉,故用九九,從陽數也;惡為陰為凶,故用六六,從陰數也。」「視其善者,取以為師,從之如不及;視其惡者,用以為戒,畏之如探湯。」而為了吸引小皇帝的閱讀興趣,「每一事前各繪一圖,後錄傳記本文而為之直解,附於其後」,生動活潑的繪圖與淺顯易懂的白話文直解,傳達出張居正想要教導萬曆賢君治國的修齊治平之道。雖張居正自言此書乃「訓蒙語耳」,為初學童蒙之書,然其圖文並茂且具教育意義,故自進呈後,官府及民間多加以刊行,現常見者為明萬曆年間印本,圖為木刻版畫,線條簡潔質樸,輪廓分明,頗為傳神。而此書不惟在中國廣為流布,甚至遠傳域外,現今所知日本、法國皆有藏本。 有別於流傳較廣之官私印本,國立故宮博物院所珍藏之《清內府彩繪本帝鑑圖說》,高五十三.五公分,廣五十公分,共分兩冊,第一冊二十六則,書前題「萬世玉衡」,第二冊三十則,前題「啟沃嘉謨」。此版內容較明萬曆刊本少,僅自堯帝「任賢圖治」至唐玄宗「聽諫散鳥」,皆為「善可為法」之事,而未見﹁惡可為戒﹂的例則,不知是當時並未以彩圖繪製,或是已流失不存。全書由清沈振麟繪圖,潘祖蔭、歐陽保極、楊泗孫、許彭壽等書。沈振麟,字鳳池,一作鳳墀,為晚清宮廷畫家,供職於如意館,其筆法工細寫實,文宗曾親書「傳神妙手」以賜。此「清內府彩繪本」全書彩筆手繪,文字部分以端楷書寫,採左右對頁,一圖一文形式,圖像色彩鮮妍,人物形象生動逼真,展現出精巧細膩的工筆造詣。 衡諸古今中外,各個國家民族的演進歷程,皆見證了教育是立國的重要基石。在我們社會與國家的發展中,儒家思想是不變的主軸與依歸,「修身、齊家、治國、平天下」,自有其順序法理。居其位不修其德,掌其權未盡其功,終必導致敗亡。如今天下已非一人之天下,身處民主時代,我們有幸同天下之利,亦需同擔天下之責,國家社會的安定與發展,仰賴的是每個人的一己之力,小至內心一念之仁的啟發,從諫如流的修養,講信修睦的品德,見賢思齊的身體力行,大至選賢與能、為國舉才的知人識人,皆可成為安定家園的柱石。而身居高位之從政者、執掌經濟大權的企業家、傳播訊息的媒體工作者,乃至育人誨人的父母師長,每個角色都在自己的一方天地中,握有影響他人的權力。《帝鑑圖說》中以人為鏡、以史為鑑的教誨,所述雖為為君之道,然若推而廣之,眾人皆能以此自勵圖治,相信可為後世子孫開啟一條安身立命、長治久安的道路。 本書特色 1.原件收藏於故宮博物院。 2.全書彩筆手繪,文字部分以端楷書寫,採左右對頁,一圖一文形式,圖像色彩鮮妍,人物形象生動逼真,展現出精巧細膩的工筆造詣。 3.為目前所知極為罕見之彩繪手寫本。

中國文化史(上.下冊)不零售

本書為民國著名史學家陳登原所著,開篇《卷首.敘意》中即對文化史的研究提出了文化史的意義、文化史資料論、治史者的態度,以及何為治中國文化史等問題並加以探討,在當時的年代,確實建立了一極具系統化的架構,即便從今日眼光觀之,也會受其前瞻洞見所震懾。本書特色書中大量羅列史料、前人筆記、文集等千餘種,鋪陳史事,幾無一字無出處,史料徵引之大,實為罕見,對於文化史理論的追求與建樹亦十分顯著。

黃山谷詩集注

《山谷集》為宋代黃庭堅所撰之作品集,宋人任淵針對其作,注有《內集詩注》二十卷,宋人史容亦注有《外集‧詩注》十七卷,史溫注有《別集》卷。本書收錄由任淵等人所注的黃庭堅詩作。 黃庭堅是江西詩派的領袖,在詩歌創作上效仿杜甫,主張根據前人詩意推陳出新,其詩能摒除陳言,風格瘦硬、自成一體。黃庭堅存詩一千五百餘首,內容豐富,大凡寫景、記識、遣懷、贈答、題畫等類抒情詩,最能體現黃庭堅的藝術匠心和獨創個性。整體而言,黃詩多半思致幽遠、情趣深濃,能給人以美感享受,歷來深受讚賞。 本書(版)特色 本書為木刻版,除由與作者同時代之任淵等人為注,最近於真旨外,注釋中更詳引古籍史料,為黃庭堅幽遠的意境添加更豐富的內涵。

白話注譯天工開物

《天工開物》初刊於明崇禎十年(西元一六三七年),全書共分三編十八卷,內容詳述中國古代農業、礦業、手工業之生產技術與經驗,舉凡飲食、衣物、陶器、冶煉、礦產、染料、兵器、紙墨等,無不具備。堪稱世界上第一部關於農業及手工業生產的綜合性著作,被譽為「十七世紀中國科技的百科全書」,除了對中國古代生產力發展提供極寶貴的參考資料外,更有助於讀者知新應古。 本書上編包括穀類、棉麻栽培、養蠶製絲、食品加工等。中編盡述磚瓦、陶瓷、銅鐵器具之冶鑄、舟車構造及採煉石灰、煤炭、硫黃、煉油、造紙技術。下編則包括五金開採及冶煉、兵器、火藥、朱墨、顏料的製造及珠玉採琢。 十七世紀後,海外陸續出版日文、法文、英文、德文、義大利文、俄文等多國譯本,法國漢學家儒蓮稱此書為「科技百科全書」,達爾文稱為「權威著作」,而研究中國科學技術史的英國學者李約瑟則稱譽宋應星為「中國的阿格里科拉(Georgius Agricola)」、「中國的狄德羅(Denis Diderot)」。 本書特色 1. 宋明時期,士人追求性理,虛談玄學,不問民生,而宋應星獨闢蹊徑,窮究農工等應用技術之本源。本書始自〈乃粒〉,終於〈珠玉〉,乃貴五穀而賤金玉之意,更體現出作者重視農業民生的思想。 2. 書中事物皆為作者所見所聞,實地觀察,為有系統之紀錄,而非援引他書所作。遇有疑異之處則順記於末,以便讀者參閱。 3. 重視蒐集、整理、歸納、分析等科學性統計方式,對於生產各產品所需之人力、時間、原料、產量,工具的規格、尺寸,火器的配製比例,兵器的射程與殺害力等,亦以實際數據加以說明,此法於三百多年前實屬罕見。 4. 以科學與事實角度辨正世傳迷信之說,如〈乃粒〉篇中論及鬼火非鬼,〈珠玉〉篇中則言:「珍珠必產蚌腹,其云蛇腹、龍頜、鮫皮有珠者,妄也。」 5. 附百餘幅插圖,隨文參詳,展現中國古代科技的翔實樣貌。

監本詩經

本書為民初《監本詩經》之影印本。「監本詩經」為國子監校對刊刻的詩經,內容為朱熹所撰《詩集傳》。 《詩經》是中國最早的詩歌總集。漢初齊、魯、韓、毛四家傳《詩》,以毛氏注本最著,流傳亦廣,又稱《毛詩》。鄭玄以《毛詩》為本,兼採三家,撰成《毛詩箋》。唐孔穎達奉詔主持五經修纂,完成《毛詩正義》,高宗時頒行,為儒生習詩教本。然《毛詩》多以《左傳》中歷史事件解說《詩經》各篇章,自漢至唐之注疏亦一脈相承,以史說《詩》,往往千言,致徵引繁雜、注釋瑣細。宋歐陽修《詩本義》質疑〈毛詩序〉非聖人所作,批評毛《傳》、鄭《箋》經傳一貫之舊習,學者如鄭樵、蘇轍等遂起新解,各發己意明經。 《詩集傳》乃朱熹所作。朱熹集宋代《詩經》學之大成,汲取宋儒詩義、訓詁所得,反對以世變探《詩》之傳統,主張棄傳求經,直探本義,兼採眾說、撮要刪繁,去除原注本望文生義,及穿鑿附會、動輒比附政教之弊,由是《詩經》面目一新,展露其文學及通俗性,學子亦得一窺《詩經》純樸的真貌。《詩集傳》作為朱熹的書院教本,經多次刪改修正,文詞簡易條暢、淺白通俗,問世後廣獲刊刻。《監本詩經》即《詩集傳》官學刊本,元代科舉法始定《詩》義用朱子,猶參用古注疏,明、清兩朝更獨以《集傳》試士,至民初仍有數家刊刻石印,影響後世《詩經》學甚鉅。 本書特色 《監本詩經》為國子監校對刊刻的詩經,內容為朱熹所撰《詩集傳》,為求學士子必讀之書。朱熹參考各家訓詁,以嚴謹務實的態度注解《詩經》,用字淺白、釋義曉暢,有益學子誦讀。本書經元明清三代官學及民初民間學者修訂校讎,文字端整、版式大方,經文字大而雅,小注簡而精,兼具實用與收藏價值,為讀者案頭必備之《詩經》讀本。

聖學根之根第二冊:四字鑑略.龍文鞭影

《聖學根之根第二冊》,在傳統文化基礎上進一步拓展,收錄〈四字鑑略〉及〈龍文鞭影〉兩篇,為明清以來蒙童歷史教育的名典。 〈四字鑑略〉採用四字一句的形式,將遠追盤古、近至明清的中華民族千年歷史興衰融入其中。〈龍文鞭影〉則以上平十五韻、下平十五韻為韻腳,融中華歷史故事與掌故於其中。兩者皆有助讀者誦讀嫻習、加深印象。