-

排序

- 圖片

- 條列

《人選之人—造浪者》【限量親簽版】原創劇本書(附編劇、導演、製片、演員創作思考)

看《人選之人─造浪者》主創團隊 如何將概念與經驗化為文字與影像 戲內在選戰造浪,戲外給社會帶來進步力量 定稿劇本與細節設定、編劇心法、角色介紹、演員導演製作人深度訪談 透過劇本重溫感動 ◆ 深入幕後探索思考 在席捲全國的總統大選之中,白熱化的唇槍舌戰和漫天飛舞的旗幟文宣背後,有一群隱身暗處的黨工,他們在一波波眾聲喧嘩之中奮力創造舞台與燈火,把握住無法預測的機會,讓候選人站上浪尖,迎向高峰。 率領眾人呼喊競選口號的文宣部副主任翁文方,是前次選舉失利的前議員,在一場場造勢活動中重新摸索從政的意義和目標。在大眾眼光看不到的黨部中,身懷祕密的底層幕僚張亞靜苦惱該如何奪回自己的過去。 她們奮力掀動浪潮,但也被隨之而來的困頓、反動推著往前走,自己與周遭眾人感受到的人生迷惘、家庭困境和大環境弊病讓她們浮浮沉沉,但在時機到來之前,她們不曾想到,自己竟然會成為掀起巨大浪潮撼動社會的幕後推手,而這一個轉機,也讓她們長久追尋的問題得到答案…… 《我們與惡的距離》《茶金》導演林君陽、《與惡》《做工的人》製作人林昱伶金獎團隊 謝盈萱、王淨、黃健瑋、戴立忍、陳姸霏、賴佩霞精湛共演 《人選之人造浪者》引起的反響與討論,如同大浪一樣,難以預料但有跡可循。特出的主題、自然的台詞、動人的情節,是編劇簡莉穎和厭世姬以切身經驗與關注,找出看似破天荒卻又能勾動觀眾的主題,再以蒐集大量背景資料的基本功與字斟句酌的細膩鋪排,才能創作出來。而當劇本成形,又需倚靠導演巧手調度影像畫面、場景氣氛與動態縱深,加上演員精準捕捉台詞、表情與舉手投足的纖細張力,更得有製片精心規畫資源配置與播映機會,這齣劇才終於得以問世。 ▲主創團隊第一手訪談 ● 編劇:主題設定、寫作方法論、田調工夫 ● 導演:平面文字轉換為立體影像的所有細節建構 ● 製作人:讓「台灣史上第一次」的題材得以成形 ▲劇中角色介紹與功能定位剖析 ● 演員深入訪談:謝盈萱、王淨、賴佩霞與角色的相遇、揣摩與化學變化 ▲全劇定案劇本+窺探幕後的刪節、修改、設定內容 ▲導演筆記、側拍照片、精美劇照蒐羅 在劇情一波波浪潮背後,整齣戲劇化生的每個階段,主創團隊都有各自的規劃與期待。正因各環節緊密配合,情節起伏才能緊抓住觀眾的心,甚至創造出團隊預期之外的支持能量。在全八集劇本與深入訪談中,這些精心思慮一覽無遺。 「我們的工作就是創造一個不存在的世界,掌握寫實的世界觀,也要放入戲劇性的事件,讓人信以為真,投入其中,產生共鳴。」──編劇‧簡莉穎 「沒有這樣理想化的角色,我們很難想像社會中發生類似的事件可以如何被好好處理。當我們提供了一個role model,社會有一個藍圖,可以讓人指認『我想去那裡。』」──編劇‧厭世姬 「表演就是每天都在面對自己跟角色的拉扯。」──演員‧謝盈萱 「劇本本身都有它的 DNA,但故事是『長』出來的。我們順著劇本走,決定演員,選擇場景,找到說的方式,這些都是變因,然後故事才會長成它的樣子。」──導演‧林君陽 「他們的故事不會有『強設定』,不會為了往哪去就突然轉個彎,而是人物遇到什麼事,該做什麼決定,一直都順著往下,非常自然。」──製作人‧林昱伶

《人選之人—造浪者》原創劇本書(附編劇、導演、製片、演員創作思考)

看《人選之人─造浪者》主創團隊 如何將概念與經驗化為文字與影像 戲內在選戰造浪,戲外給社會帶來進步力量 定稿劇本與細節設定、編劇心法、角色介紹、演員導演製作人深度訪談 透過劇本重溫感動 ◆ 深入幕後探索思考 在席捲全國的總統大選之中,白熱化的唇槍舌戰和漫天飛舞的旗幟文宣背後,有一群隱身暗處的黨工,他們在一波波眾聲喧嘩之中奮力創造舞台與燈火,把握住無法預測的機會,讓候選人站上浪尖,迎向高峰。 率領眾人呼喊競選口號的文宣部副主任翁文方,是前次選舉失利的前議員,在一場場造勢活動中重新摸索從政的意義和目標。在大眾眼光看不到的黨部中,身懷祕密的底層幕僚張亞靜苦惱該如何奪回自己的過去。 她們奮力掀動浪潮,但也被隨之而來的困頓、反動推著往前走,自己與周遭眾人感受到的人生迷惘、家庭困境和大環境弊病讓她們浮浮沉沉,但在時機到來之前,她們不曾想到,自己竟然會成為掀起巨大浪潮撼動社會的幕後推手,而這一個轉機,也讓她們長久追尋的問題得到答案…… 《我們與惡的距離》《茶金》導演林君陽、《與惡》《做工的人》製作人林昱伶金獎團隊 謝盈萱、王淨、黃健瑋、戴立忍、陳姸霏、賴佩霞精湛共演 《人選之人造浪者》引起的反響與討論,如同大浪一樣,難以預料但有跡可循。特出的主題、自然的台詞、動人的情節,是編劇簡莉穎和厭世姬以切身經驗與關注,找出看似破天荒卻又能勾動觀眾的主題,再以蒐集大量背景資料的基本功與字斟句酌的細膩鋪排,才能創作出來。而當劇本成形,又需倚靠導演巧手調度影像畫面、場景氣氛與動態縱深,加上演員精準捕捉台詞、表情與舉手投足的纖細張力,更得有製片精心規畫資源配置與播映機會,這齣劇才終於得以問世。 ▲主創團隊第一手訪談 ● 編劇:主題設定、寫作方法論、田調工夫 ● 導演:平面文字轉換為立體影像的所有細節建構 ● 製作人:讓「台灣史上第一次」的題材得以成形 ▲劇中角色介紹與功能定位剖析 ● 演員深入訪談:謝盈萱、王淨、賴佩霞與角色的相遇、揣摩與化學變化 ▲全劇定案劇本+窺探幕後的刪節、修改、設定內容 ▲導演筆記、側拍照片、精美劇照蒐羅 在劇情一波波浪潮背後,整齣戲劇化生的每個階段,主創團隊都有各自的規劃與期待。正因各環節緊密配合,情節起伏才能緊抓住觀眾的心,甚至創造出團隊預期之外的支持能量。在全八集劇本與深入訪談中,這些精心思慮一覽無遺。 「我們的工作就是創造一個不存在的世界,掌握寫實的世界觀,也要放入戲劇性的事件,讓人信以為真,投入其中,產生共鳴。」──編劇‧簡莉穎 「沒有這樣理想化的角色,我們很難想像社會中發生類似的事件可以如何被好好處理。當我們提供了一個role model,社會有一個藍圖,可以讓人指認『我想去那裡。』」──編劇‧厭世姬 「表演就是每天都在面對自己跟角色的拉扯。」──演員‧謝盈萱 「劇本本身都有它的 DNA,但故事是『長』出來的。我們順著劇本走,決定演員,選擇場景,找到說的方式,這些都是變因,然後故事才會長成它的樣子。」──導演‧林君陽 「他們的故事不會有『強設定』,不會為了往哪去就突然轉個彎,而是人物遇到什麼事,該做什麼決定,一直都順著往下,非常自然。」──製作人‧林昱伶

【電子書】《人選之人—造浪者》原創劇本書(附編劇、導演、製片、演員創作思考)

看《人選之人─造浪者》主創團隊 如何將概念與經驗化為文字與影像 戲內在選戰造浪,戲外給社會帶來進步力量 定稿劇本與細節設定、編劇心法、角色介紹、演員導演製作人深度訪談 透過劇本重溫感動 ◆ 深入幕後探索思考 在席捲全國的總統大選之中,白熱化的唇槍舌戰和漫天飛舞的旗幟文宣背後,有一群隱身暗處的黨工,他們在一波波眾聲喧嘩之中奮力創造舞台與燈火,把握住無法預測的機會,讓候選人站上浪尖,迎向高峰。 率領眾人呼喊競選口號的文宣部副主任翁文方,是前次選舉失利的前議員,在一場場造勢活動中重新摸索從政的意義和目標。在大眾眼光看不到的黨部中,身懷祕密的底層幕僚張亞靜苦惱該如何奪回自己的過去。 她們奮力掀動浪潮,但也被隨之而來的困頓、反動推著往前走,自己與周遭眾人感受到的人生迷惘、家庭困境和大環境弊病讓她們浮浮沉沉,但在時機到來之前,她們不曾想到,自己竟然會成為掀起巨大浪潮撼動社會的幕後推手,而這一個轉機,也讓她們長久追尋的問題得到答案…… 《我們與惡的距離》《茶金》導演林君陽、《與惡》《做工的人》製作人林昱伶金獎團隊 謝盈萱、王淨、黃健瑋、戴立忍、陳姸霏、賴佩霞精湛共演 《人選之人造浪者》引起的反響與討論,如同大浪一樣,難以預料但有跡可循。特出的主題、自然的台詞、動人的情節,是編劇簡莉穎和厭世姬以切身經驗與關注,找出看似破天荒卻又能勾動觀眾的主題,再以蒐集大量背景資料的基本功與字斟句酌的細膩鋪排,才能創作出來。而當劇本成形,又需倚靠導演巧手調度影像畫面、場景氣氛與動態縱深,加上演員精準捕捉台詞、表情與舉手投足的纖細張力,更得有製片精心規畫資源配置與播映機會,這齣劇才終於得以問世。 ▲主創團隊第一手訪談 ● 編劇:主題設定、寫作方法論、田調工夫 ● 導演:平面文字轉換為立體影像的所有細節建構 ● 製作人:讓「台灣史上第一次」的題材得以成形 ▲劇中角色介紹與功能定位剖析 ● 演員深入訪談:謝盈萱、王淨、賴佩霞與角色的相遇、揣摩與化學變化 ▲全劇定案劇本+窺探幕後的刪節、修改、設定內容 ▲導演筆記、側拍照片、精美劇照蒐羅 在劇情一波波浪潮背後,整齣戲劇化生的每個階段,主創團隊都有各自的規劃與期待。正因各環節緊密配合,情節起伏才能緊抓住觀眾的心,甚至創造出團隊預期之外的支持能量。在全八集劇本與深入訪談中,這些精心思慮一覽無遺。 「我們的工作就是創造一個不存在的世界,掌握寫實的世界觀,也要放入戲劇性的事件,讓人信以為真,投入其中,產生共鳴。」──編劇‧簡莉穎 「沒有這樣理想化的角色,我們很難想像社會中發生類似的事件可以如何被好好處理。當我們提供了一個role model,社會有一個藍圖,可以讓人指認『我想去那裡。』」──編劇‧厭世姬 「表演就是每天都在面對自己跟角色的拉扯。」──演員‧謝盈萱 「劇本本身都有它的 DNA,但故事是『長』出來的。我們順著劇本走,決定演員,選擇場景,找到說的方式,這些都是變因,然後故事才會長成它的樣子。」──導演‧林君陽 「他們的故事不會有『強設定』,不會為了往哪去就突然轉個彎,而是人物遇到什麼事,該做什麼決定,一直都順著往下,非常自然。」──製作人‧林昱伶

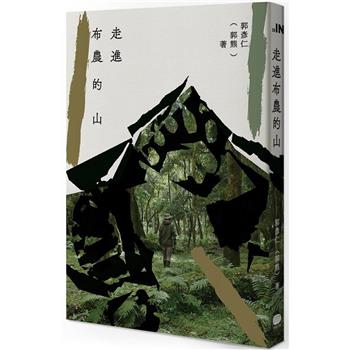

走進布農的山

中央山脈海拔二千多公尺的迷霧森林中,若你找一個地方坐下—— 五秒鐘,你會發現眼前都是綠色黃色與泥土的顏色。 五分鐘,你可能會漸漸發現,剛剛看起來都是一樣的綠色,其實是整片絢爛但色階各異的綠。有新芽般的嫩綠,也有豪邁地讓陽光穿透欣欣向榮的鮮綠,還有沉穩的深綠、帶黃的蔥綠、滄桑的墨綠。 五小時,除了不同的顏色,你會開始發現,看似靜止不動的森林在這五小時內有各種風吹草動,生機盎然。 如果是五天、五年、十年都在同一個地方,你會發現些什麼呢? 這本書,就在說這樣的一件事情,一個熱愛自然的人,從2008年開始跟著一群布農族長者,在一座森林裡探索、生活的故事。 他先是大學登山社社員,山岳於他,是鹿野忠雄式好奇與探險的對象,偶然進入的地方。 之後他是保育所研究所,孤身深入中級山森林,日程表上排滿了測量與動物痕跡觀察,此時山間成了他研究生態的地方。 再之後,他在向布農族獵人求教的過程中,成為自然的譯者,試圖將布農族的狩獵禁忌、神話傳說、地名中的自然史知識,轉譯成眼睛可看、耳朵可聽、雙腳可走的一套物我關係。此時的山,是他成為「郭熊」、成為人的地方。 這本書將帶我們看見整座森林。我們將會如同森林裡的複眼人,同時用許多雙眼睛觀察森林,有動物、植物、季節、人文以及個人反思的視野,而這些視角相互揉雜在同一篇文章內,形成對於這片森林的豐厚描寫,帶我們看見這座森林當下的樣貌,也看見現代人在山林中、在布農族獵人的身傳中,如何完成自我的建構。

【電子書】走進布農的山

中央山脈海拔二千多公尺的迷霧森林中,若你找一個地方坐下—— 五秒鐘,你會發現眼前都是綠色黃色與泥土的顏色。 五分鐘,你可能會漸漸發現,剛剛看起來都是一樣的綠色,其實是整片絢爛但色階各異的綠。有新芽般的嫩綠,也有豪邁地讓陽光穿透欣欣向榮的鮮綠,還有沉穩的深綠、帶黃的蔥綠、滄桑的墨綠。 五小時,除了不同的顏色,你會開始發現,看似靜止不動的森林在這五小時內有各種風吹草動,生機盎然。 如果是五天、五年、十年都在同一個地方,你會發現些什麼呢? 這本書,就在說這樣的一件事情,一個熱愛自然的人,從2008年開始跟著一群布農族長者,在一座森林裡探索、生活的故事。 他先是大學登山社社員,山岳於他,是鹿野忠雄式好奇與探險的對象,偶然進入的地方。 之後他是保育所研究所,孤身深入中級山森林,日程表上排滿了測量與動物痕跡觀察,此時山間成了他研究生態的地方。 再之後,他在向布農族獵人求教的過程中,成為自然的譯者,試圖將布農族的狩獵禁忌、神話傳說、地名中的自然史知識,轉譯成眼睛可看、耳朵可聽、雙腳可走的一套物我關係。此時的山,是他成為「郭熊」、成為人的地方。 這本書將帶我們看見整座森林。我們將會如同森林裡的複眼人,同時用許多雙眼睛觀察森林,有動物、植物、季節、人文以及個人反思的視野,而這些視角相互揉雜在同一篇文章內,形成對於這片森林的豐厚描寫,帶我們看見這座森林當下的樣貌,也看見現代人在山林中、在布農族獵人的身傳中,如何完成自我的建構。

不去會死!

為什麼一定要環遊世界?為什麼要自我折磨騎自行車一步步踏過五大洲?人生非得這麼極端嗎?但── 「既然降生到這世界上,就要好自己的雙眼,看遍這世界,尋找自己最珍貴的寶物。」作者如是說。 「好幾次幻想在異國廣闊的土地上騎車,內心激動不已。可是這計畫的規模太過龐大,很不真實,我這種懦弱的膽小鬼根本做不到。 可是…… 就這樣,我抱著難以釋懷的心情,迎接日本一周之旅的最後一天。 終於到達神戶的美利堅波止場,停好自行車。大海沐浴在午後的陽光中,無數白色光點跳躍,我坐在長椅上,茫然凝視著閃爍舞動的光點。 剎那間,我好想環遊世界。 一起心動念,身體就蠢蠢欲動,坐立難安。 『既然生到這世界上,不就要盡量發揮嗎?』 感受到我生命中的「活著」與「可能性」緊緊聯繫,就像陽光終於照進來,廣大的視野在眼前展開—— 我看到恆河的純白日出、薩賓娜天真無邪的笑臉、土耳其那爾汀美麗的笑容;滿月下的金字塔、在草原上奔跑的長頸鹿、騎著破爛腳踏車追趕我的保保。泰西亞有點惱怒地笑著,流下稚氣未脫的淚水。大海般的叢林中浮現蒂卡爾神殿,以及紀念碑大谷地神聖的風光。雄壯的育空河流淌而過,有鮭魚跳躍著;在夜空中搖曳的極光…… 我見證到自己還活著,而能見證到自己還活著,就像一個奇蹟。凝視著自己的存在,在這瞬間,我以未曾有過的謙遜,感謝我還活著。 本書特色 近十萬公里、跨越五大洲的里程,石田裕輔花了七年半一步步踏出,也讓他拿下日本JACC的自行車環遊世界紀錄(第二名)。 但作者並無意走向極端的人生,他本是稱職的上班族,甚至稱不上特立獨行。旅途中幾度軟弱時不斷追問「旅行的意義」,質疑自己的決定。但三年半的自行車之旅拖成了七年半,答案已慢慢浮現: 我在旅程中找到最美好的事物,也深深地感受著。那是我活著的收穫,並不是有名的風景名勝,或歷史悠久的大教堂,而是刻印在我的記憶中,綻放燦爛輝煌的光芒。當我每次回想就會重現眼前的那一幕——肯亞的藍色森林、絲路上的褐色大地。 這些景象總是不斷激勵著我。 當你一上了路,就踏上了另一種人生。

港式臺派:異地家鄉的生活文化漫遊

挖掘流動的世代中, 隨時都準備以異鄉為故鄉的你我他, 寫給彼此的筆記 臺灣和香港,兩個親近卻又遙遠的地方,有著相似的事物和不同的經驗,以往卻常常只透過觀光的角度互望。 而當離鄉的兩個香港人,在異地台灣再相會,有了長期旅居的時間醞釀,和文化觀察之眼的沉潛,一場從芭樂開始的閒聊,才終能拉出一連串從語言帶到生活的日常經驗比對,而體悟了種種:有從鴿子籠小套房到寬敞廁所的都市景況、有單人火鍋到中秋烤肉聚會的人際遠近,也有從漂泊到再紮根的身分認同。 如果凝神細看日常,側寫分析生活,我們或許也將一樣,逐步理解腳下這塊似懂非懂的土地、釐清自己將是未是的身分,然後進而發現決定家鄉所在的,不是護照上的文字,而是終於能夠歸檔的眷戀與依歸。 ● 台灣市面上談論香港的書,大多是旅遊、飲食主題,文化面的探討很少。而即使將廣度拉到從日常經驗探討亞洲跨國的文化、記憶側寫,也多是出自台灣作者手筆。擁有台灣生活經驗的香港背景作者寫的作品有其獨特性。 ● 類似的島國處境,同中有異的生活經驗,能將日常所見退一步重新思考比較,產生趣味和反思 ● 從食物和日常用品為起點,有親近感,給讀者心理上的閱讀門檻也較低,但延伸出去探討的議題包括都市內的人際關係、土地運用,或是身分認同等較深度的文化面。

【電子書】港式臺派:異地家鄉的生活文化漫遊

挖掘流動的世代中, 隨時都準備以異鄉為故鄉的你我他, 寫給彼此的筆記 臺灣和香港,兩個親近卻又遙遠的地方,有著相似的事物和不同的經驗,以往卻常常只透過觀光的角度互望。 而當離鄉的兩個香港人,在異地台灣再相會,有了長期旅居的時間醞釀,和文化觀察之眼的沉潛,一場從芭樂開始的閒聊,才終能拉出一連串從語言帶到生活的日常經驗比對,而體悟了種種:有從鴿子籠小套房到寬敞廁所的都市景況、有單人火鍋到中秋烤肉聚會的人際遠近,也有從漂泊到再紮根的身分認同。 如果凝神細看日常,側寫分析生活,我們或許也將一樣,逐步理解腳下這塊似懂非懂的土地、釐清自己將是未是的身分,然後進而發現決定家鄉所在的,不是護照上的文字,而是終於能夠歸檔的眷戀與依歸。 ● 台灣市面上談論香港的書,大多是旅遊、飲食主題,文化面的探討很少。而即使將廣度拉到從日常經驗探討亞洲跨國的文化、記憶側寫,也多是出自台灣作者手筆。擁有台灣生活經驗的香港背景作者寫的作品有其獨特性。 ● 類似的島國處境,同中有異的生活經驗,能將日常所見退一步重新思考比較,產生趣味和反思 ● 從食物和日常用品為起點,有親近感,給讀者心理上的閱讀門檻也較低,但延伸出去探討的議題包括都市內的人際關係、土地運用,或是身分認同等較深度的文化面。

我們告別的時刻

這是一輛開往90年代的回憶列車,也是一本台式文藝青年的養成史。 時間回到上個世紀,1987年,台灣解嚴,隔年蔣經國過世,浮動的亞熱帶海島舉辦了第一屆全國熱門音樂大賽,賽會中張雨生脫穎而出,用他清亮的歌聲率領一票年輕歌手高唱〈烈火青春〉,一個保守的時代開始興奮起來。 就在威權年代結束的同時,青年文化崛起了。 對成長在這個時代的少年少女來說,即將邁入青春期的躁動正在體內醞釀著,他們透過廣播和電視接收到了自由的呼喊——衝撞體制的街頭運動、台語歌的復興、帶著社會一起向前衝的樂壇偶像。 就像許許多多南部小孩一樣,本書作者陳德政在風起雲湧的90年代北上,跨出台北車站的大門去找尋內心的渴望,「什麼好康的都在那裡」,因為林強是這樣告訴他的。 寫過紐約,走過世界,陳德政這次將書寫的座標安置回孕育他的島嶼,回望了那個啟蒙他的時代,也回溯了一代人共同的成長經驗。他在記憶的迷宮裡穿行,重訪一個個重要的生命現場——也許是一場神祕的集會,一卷失蹤多年的卡帶,一位殞落的英雄或是一名早逝的歌手,也許是一個從此失去聯絡的朋友。 他一路梳理,同時反思著90年代台灣青年的文化養成過程:中廣流行網的《知音時間》、MTV頻道的音樂錄影帶、電影院裡的《猜火車》、島嶼南端的春天吶喊。 他從集體記憶中抽取出許多鮮明的片段:駕著米格機投奔自由的反共義士、香港回歸、世紀末的強震、第一次政黨輪替乃至太陽花學運,這些撼動人心的事件都在非線性的時空中被寫入個人的生命敘事。 這是一本寫給解嚴後青年世代的備忘錄,也是一部向我們共有的青春告別的作品。

【電子書】我們告別的時刻

這是一輛開往90年代的回憶列車,也是一本台式文藝青年的養成史。 時間回到上個世紀,1987年,台灣解嚴,隔年蔣經國過世,浮動的亞熱帶海島舉辦了第一屆全國熱門音樂大賽,賽會中張雨生脫穎而出,用他清亮的歌聲率領一票年輕歌手高唱〈烈火青春〉,一個保守的時代開始興奮起來。 就在威權年代結束的同時,青年文化崛起了。 對成長在這個時代的少年少女來說,即將邁入青春期的躁動正在體內醞釀著,他們透過廣播和電視接收到了自由的呼喊——衝撞體制的街頭運動、台語歌的復興、帶著社會一起向前衝的樂壇偶像。 就像許許多多南部小孩一樣,本書作者陳德政在風起雲湧的90年代北上,跨出台北車站的大門去找尋內心的渴望,「什麼好康的都在那裡」,因為林強是這樣告訴他的。 寫過紐約,走過世界,陳德政這次將書寫的座標安置回孕育他的島嶼,回望了那個啟蒙他的時代,也回溯了一代人共同的成長經驗。他在記憶的迷宮裡穿行,重訪一個個重要的生命現場——也許是一場神祕的集會,一卷失蹤多年的卡帶,一位殞落的英雄或是一名早逝的歌手,也許是一個從此失去聯絡的朋友。 他一路梳理,同時反思著90年代台灣青年的文化養成過程:中廣流行網的《知音時間》、MTV頻道的音樂錄影帶、電影院裡的《猜火車》、島嶼南端的春天吶喊。 他從集體記憶中抽取出許多鮮明的片段:駕著米格機投奔自由的反共義士、香港回歸、世紀末的強震、第一次政黨輪替乃至太陽花學運,這些撼動人心的事件都在非線性的時空中被寫入個人的生命敘事。 這是一本寫給解嚴後青年世代的備忘錄,也是一部向我們共有的青春告別的作品。