-

排序

- 圖片

- 條列

靈性導師與智者的心靈對話:關於冥想、孤獨、愛與其它的每日靈性練習

改變你的心靈,就能改變你看到的世界。走入內心,就能做出超越個人的強大選擇,不受外在所限,創造出平靜富足的人生。※亞馬遜書店4.7顆星好評※1990年代出版至今,全球暢銷20餘年※全球知名的心靈導師與紐約時報暢銷書作家代表作之一全球知名的心靈導師偉恩•戴爾博士,與數千年來人類偉大智者的心靈對話。一則則思索關於冥想、孤獨、寬恕、領導等重要人生主題,讓我們能從貼近大師的心靈來改變自己的內在,並將這些智慧運用到我們當下的生活中。這些智者跨越不同時代、不同文化,有佛陀、畢達哥拉斯、米開朗基羅、魯米、惠特曼、耶穌、艾蜜莉•狄金森和愛默生等,他們遺留下來的智慧,跨越時空,今日仍一直啟發著我們。六十則與這些智者的心靈對話,傳達關於冥想、孤獨、愛、勇氣、寬恕、熱情、開悟、完美等重要主題所能達到的境界,並提供各項主題的練習方式,讓我們能面對各個主題帶來的挑戰,在日常生活中忠於自我,並提高自己的內在境界。用兩個月的時間,每天讀一則,有意識地在那一天運用書中給予的建議。完成六十天計畫之後,將這本書擺在案頭,之後當你需要重新思索耐心、悲憫、仁慈、冥思、寬恕、謙遜、領導力等重要主題時,就重讀那一則。重讀文章內容,努力將那些建議應用到生活中。讓偉大的力量指引你的生命。

【電子書】靈性導師與智者的心靈對話(二版)

改變你的心靈,就能改變你看到的世界。走入內心,就能做出超越個人的強大選擇,不受外在所限,創造出平靜富足的人生。※亞馬遜書店4.7顆星好評※1990年代出版至今,全球暢銷20餘年※全球知名的心靈導師與紐約時報暢銷書作家代表作之一全球知名的心靈導師偉恩•戴爾博士,與數千年來人類偉大智者的心靈對話。一則則思索關於冥想、孤獨、寬恕、領導等重要人生主題,讓我們能從貼近大師的心靈來改變自己的內在,並將這些智慧運用到我們當下的生活中。這些智者跨越不同時代、不同文化,有佛陀、畢達哥拉斯、米開朗基羅、魯米、惠特曼、耶穌、艾蜜莉•狄金森和愛默生等,他們遺留下來的智慧,跨越時空,今日仍一直啟發著我們。六十則與這些智者的心靈對話,傳達關於冥想、孤獨、愛、勇氣、寬恕、熱情、開悟、完美等重要主題所能達到的境界,並提供各項主題的練習方式,讓我們能面對各個主題帶來的挑戰,在日常生活中忠於自我,並提高自己的內在境界。用兩個月的時間,每天讀一則,有意識地在那一天運用書中給予的建議。完成六十天計畫之後,將這本書擺在案頭,之後當你需要重新思索耐心、悲憫、仁慈、冥思、寬恕、謙遜、領導力等重要主題時,就重讀那一則。重讀文章內容,努力將那些建議應用到生活中。讓偉大的力量指引你的生命。

向此生好好說再見:讓臨終導樂師幫助你有覺知地面對生命和死亡

我們不必要到臨終,才憾恨生命的有限, 臨終導樂師獻給每一個人的死亡必修課, 如果你正在為生命的終點做準備,或只是希望為當下的生命找到更多意義, 這本書將提供寶貴的指引,幫助你在這趟旅程中培養清明的內在力量。 ․什麼是臨終導樂師? 導樂師(doula),是指能協助他人度過誕生、生病、死亡、憂傷等生命重要關卡、面對生命轉變的專業人士。 這本書融入了臨終導樂師最重要的方法,充滿了幫助處理困難情緒的技巧,和發人深省的提示,可以幫助你對生命和死亡更有覺知。 ․讓導樂師的工作手冊,教你如何面對臨終,如何陪伴臨終 書中將死亡這個複雜且讓人倍感壓力的主題,分解成一個個可供思索並行動的任務,無論你處在旅程中的哪個階段,開始閱讀這本書,並完成書中提供的練習,都能幫助你提高對這堂人生必修課的認識。 ․你能從中澄清自我價值,找到屬於自己面對生命的獨特方式 本書能幫助你挖掘你的內心及最深刻的記憶,這個過程能讓你超越恐懼並減輕壓力及負擔。最重要的是,你會在其中找到屬於你個人,活出生命和準備死亡的最佳方式。 ․是思考生命的書,也是面向死亡的行動指南 藉由此書你可以: •探索生活中未完成和未發現的部分 •培養對困難情緒的健康反應 •幫助你為重要的人創作可供追憶的告別禮物 •澄清你希望得到尊重的價值觀和請求 •草擬最後階段的願望和計劃 ․所有願意深入探討這些複雜主題的人都適讀 包括: •準備開始規畫或重新考慮自己最終死亡歸途的成年人。 •得重病或絕症,希望為自己最後階段做好準備的人。 •希望能活得更有覺知的人,想對老化和臨終進行探索的人。 •想為自己的親友創造出可供追憶的禮物的人。 •對死亡有恐懼,但希望能緩和這種恐懼的人。 •臨終關懷工作者、家人或照護志工,以及支持他人度過生命終點的專業照護人士。 緩和醫療領域專家感動推薦 ․日本有2300多位善終守護師,英國有300多位臨終陪伴員,美國有1500多位臨終導樂師。台灣無效醫療浮濫,多數人難以善終,人們普遍害怕死亡。真誠面對、好好準備,死亡可以是美善的!台灣非常需要臨終導樂師。——畢柳鶯(復健科醫師、《斷食善終》作者 ) ․善終前要先善生,先好好的活著。——楊月娥(資深媒體人) ․人一生會經歷數次生離死別,關係越緊密離別時刻越痛苦。閱讀本書,學習用慈悲心去看待困境,當有方法善活,方知善終是生命的美好祝福。——李春杏(春落下的杏福時光~自由工作行動護理師) ․「我細細品味每個字,不停思索我多希望在年輕時就讀到這本書,我很想知道如果那時候有人幫助我探索自己的各種興趣和好奇心,是不是會因此活得更圓滿?這是一本高明的指南書,而且也是一個很棒的機會去探究對你來說最重要的事……讓你按照自己的方式編排人生與死亡。」——臨終關懷護理師、臨終導樂師、知覺死亡教育工作者 嘉布麗葉兒‧愛麗絲‧希門尼茲(Gabrielle Elise Jimenez) ․本書可提供讀者各種工具,讓他們在經歷人生各階段時,對死亡有健康的認知。書中囊括的務實反省和功課能安撫對死亡的恐懼,在意識和喜樂中催化出成長。這本工作筆記本應該被放在每張廚房桌上,才能將關於死亡的基本對話帶回日常生活。」——醫學博士、退休安寧關懷醫師、臨終學播客(End-of-Life University Podcast)主持人 凱倫‧瓦耶特(Karen Wyatt) ․「無論是面對自己的死亡還是照顧臨終病人,這本了不起的書都可以在這趟旅程中成為你的知心朋友和嚮導。集專業照護及智慧於一身的法蘭西絲卡編寫出一本全方位的筆記來因應臨終議題的實務和精神層面。我們會在裡面探索自己的恐懼,找出我們生命的意義,癒合我們的過往傷痛,梳理臨終願望。宛若完美執行了一項天方夜譚級的任務。」——臨終專案計畫(When You Die Project)創辦人和得獎電影製作人 酋安娜‧路恩(Johanna J. Lunn)

【電子書】向此生好好說再見

我們不必要到臨終,才憾恨生命的有限, 臨終導樂師獻給每一個人的死亡必修課, 如果你正在為生命的終點做準備,或只是希望為當下的生命找到更多意義, 這本書將提供寶貴的指引,幫助你在這趟旅程中培養清明的內在力量。 ․什麼是臨終導樂師? 導樂師(doula),是指能協助他人度過誕生、生病、死亡、憂傷等生命重要關卡、面對生命轉變的專業人士。 這本書融入了臨終導樂師最重要的方法,充滿了幫助處理困難情緒的技巧,和發人深省的提示,可以幫助你對生命和死亡更有覺知。 ․讓導樂師的工作手冊,教你如何面對臨終,如何陪伴臨終 書中將死亡這個複雜且讓人倍感壓力的主題,分解成一個個可供思索並行動的任務,無論你處在旅程中的哪個階段,開始閱讀這本書,並完成書中提供的練習,都能幫助你提高對這堂人生必修課的認識。 ․你能從中澄清自我價值,找到屬於自己面對生命的獨特方式 本書能幫助你挖掘你的內心及最深刻的記憶,這個過程能讓你超越恐懼並減輕壓力及負擔。最重要的是,你會在其中找到屬於你個人,活出生命和準備死亡的最佳方式。 ․是思考生命的書,也是面向死亡的行動指南 藉由此書你可以: •探索生活中未完成和未發現的部分 •培養對困難情緒的健康反應 •幫助你為重要的人創作可供追憶的告別禮物 •澄清你希望得到尊重的價值觀和請求 •草擬最後階段的願望和計劃 ․所有願意深入探討這些複雜主題的人都適讀 包括: •準備開始規畫或重新考慮自己最終死亡歸途的成年人。 •得重病或絕症,希望為自己最後階段做好準備的人。 •希望能活得更有覺知的人,想對老化和臨終進行探索的人。 •想為自己的親友創造出可供追憶的禮物的人。 •對死亡有恐懼,但希望能緩和這種恐懼的人。 •臨終關懷工作者、家人或照護志工,以及支持他人度過生命終點的專業照護人士。 緩和醫療領域專家感動推薦 ․日本有2300多位善終守護師,英國有300多位臨終陪伴員,美國有1500多位臨終導樂師。台灣無效醫療浮濫,多數人難以善終,人們普遍害怕死亡。真誠面對、好好準備,死亡可以是美善的!台灣非常需要臨終導樂師。——畢柳鶯(復健科醫師、《斷食善終》作者 ) ․善終前要先善生,先好好的活著。——楊月娥(資深媒體人) ․人一生會經歷數次生離死別,關係越緊密離別時刻越痛苦。閱讀本書,學習用慈悲心去看待困境,當有方法善活,方知善終是生命的美好祝福。——李春杏(春落下的杏福時光~自由工作行動護理師) ․「我細細品味每個字,不停思索我多希望在年輕時就讀到這本書,我很想知道如果那時候有人幫助我探索自己的各種興趣和好奇心,是不是會因此活得更圓滿?這是一本高明的指南書,而且也是一個很棒的機會去探究對你來說最重要的事……讓你按照自己的方式編排人生與死亡。」——臨終關懷護理師、臨終導樂師、知覺死亡教育工作者 嘉布麗葉兒‧愛麗絲‧希門尼茲(Gabrielle Elise Jimenez) ․本書可提供讀者各種工具,讓他們在經歷人生各階段時,對死亡有健康的認知。書中囊括的務實反省和功課能安撫對死亡的恐懼,在意識和喜樂中催化出成長。這本工作筆記本應該被放在每張廚房桌上,才能將關於死亡的基本對話帶回日常生活。」——醫學博士、退休安寧關懷醫師、臨終學播客(End-of-Life University Podcast)主持人 凱倫‧瓦耶特(Karen Wyatt) ․「無論是面對自己的死亡還是照顧臨終病人,這本了不起的書都可以在這趟旅程中成為你的知心朋友和嚮導。集專業照護及智慧於一身的法蘭西絲卡編寫出一本全方位的筆記來因應臨終議題的實務和精神層面。我們會在裡面探索自己的恐懼,找出我們生命的意義,癒合我們的過往傷痛,梳理臨終願望。宛若完美執行了一項天方夜譚級的任務。」——臨終專案計畫(When You Die Project)創辦人和得獎電影製作人 酋安娜‧路恩(Johanna J. Lunn)

為什麼你無法真正的快樂:運用選擇的力量,找出你的人生使命,成就真實的自己(二版)

不快樂,是因為我們覺得快樂必須向外追尋, 但外在的環境無法掌控,如果把無法快樂的原因歸咎於別人,那你永遠不會快樂。 快樂無法從外部得到,快樂只能來自發自內心的選擇。 承認自己的獨一無二,不要用別人的位置來衡量自己的位置, 你的價值,取決於你相信自己是誰,你的價值也只來自你選擇的想法, 做出選擇,快樂當下就能得到。 全球銷售超過3500萬冊 超過27個月長居暢銷書排行榜冠軍 《為什麼你不敢面對真實的自己》暢銷書作者 影響全球數千萬人的自我啟發之父 偉恩.戴爾博士未公開著作 【關於偉恩•戴爾博士】 幼年在孤兒院成長,10歲後又遭繼父暴力相向, 但他堅信命運掌握在自己手中,最後成為治癒全球數千萬人的心靈大師 亞馬遜讀者★★★★★推薦 【如果你覺得別人老是阻礙你、給你壞情緒】 無論你是誰,你對每件發生的事都握有發言權。 你可以選擇因他人的情緒而煩躁,你也可以選擇劃分問題, 問問自己:「有哪些問題出在我身上?」 如果問題屬於別人,你無法控制他們改變, 但是你可以控制自己,不要再為他人的問題而被壞情緒困住。 【如果你很在意別人的眼光,害怕被評價、害怕失敗】 你的重要性不來自成就,也不來自別人的評斷。 如果你靠別人的評價,來定義自己的價值, 那麼你就是把決定自己價值的權力交到別人手上。 要知道,如果你滑了一跤,你的價值並不因此減少,只代表你必須從跌倒中學習。 失敗只是一個結果,並不會與你的價值畫上等號。 【如果你覺得總是沒空做自己喜歡的事、覺得自己沒辦法過理想的生活】 如果改變現狀對你來說很困難,那你就改變對現狀的態度, 如果你一直都渴望冒險,那就放手去做,起初可能會很辛苦,或是賺的錢少很多, 但你很可能會比較開心,你獲得的啟發會比不去做要多更多。 快樂地做你自己想做的工作,遠比完美地做好別人要你做的工作,更能服務他人。 你,就是你人生中所做各種選擇的總和 生命很寬闊,永遠都會有一條道路屬於你、讓你樂在其中 只要你做出決定,你就能過屬於自己的最棒的人生

【電子書】為什麼你無法真正的快樂(二版)

不快樂,是因為我們覺得快樂必須向外追尋, 但外在的環境無法掌控,如果把無法快樂的原因歸咎於別人,那你永遠不會快樂。 快樂無法從外部得到,快樂只能來自發自內心的選擇。 承認自己的獨一無二,不要用別人的位置來衡量自己的位置, 你的價值,取決於你相信自己是誰,你的價值也只來自你選擇的想法, 做出選擇,快樂當下就能得到。 全球銷售超過3500萬冊 超過27個月長居暢銷書排行榜冠軍 《為什麼你不敢面對真實的自己》暢銷書作者 影響全球數千萬人的自我啟發之父 偉恩.戴爾博士未公開著作 【關於偉恩•戴爾博士】 幼年在孤兒院成長,10歲後又遭繼父暴力相向, 但他堅信命運掌握在自己手中,最後成為治癒全球數千萬人的心靈大師 亞馬遜讀者★★★★★推薦 【如果你覺得別人老是阻礙你、給你壞情緒】 無論你是誰,你對每件發生的事都握有發言權。 你可以選擇因他人的情緒而煩躁,你也可以選擇劃分問題, 問問自己:「有哪些問題出在我身上?」 如果問題屬於別人,你無法控制他們改變, 但是你可以控制自己,不要再為他人的問題而被壞情緒困住。 【如果你很在意別人的眼光,害怕被評價、害怕失敗】 你的重要性不來自成就,也不來自別人的評斷。 如果你靠別人的評價,來定義自己的價值, 那麼你就是把決定自己價值的權力交到別人手上。 要知道,如果你滑了一跤,你的價值並不因此減少,只代表你必須從跌倒中學習。 失敗只是一個結果,並不會與你的價值畫上等號。 【如果你覺得總是沒空做自己喜歡的事、覺得自己沒辦法過理想的生活】 如果改變現狀對你來說很困難,那你就改變對現狀的態度, 如果你一直都渴望冒險,那就放手去做,起初可能會很辛苦,或是賺的錢少很多, 但你很可能會比較開心,你獲得的啟發會比不去做要多更多。 快樂地做你自己想做的工作,遠比完美地做好別人要你做的工作,更能服務他人。 你,就是你人生中所做各種選擇的總和 生命很寬闊,永遠都會有一條道路屬於你、讓你樂在其中 只要你做出決定,你就能過屬於自己的最棒的人生

為什麼你不敢面對真實的自己?(二版):停止內疚、恐懼,別再製造藉口,過你想過的生活

自我啟發之父偉恩.戴爾博士暢銷30年經典 全球銷售超過3500萬冊, 超過27個月長居暢銷書排行榜冠軍, 亞馬遜讀者長達30年4.8顆星評價 如果把別人的肯定當成一種需要,那你永遠不會快樂。 如果不讓你關心的人去做他們選擇的事情,那你永遠無法明白愛。 如果用際遇和他人的感受決定自己的價值,那你永遠無法明白什麼是價值。 問題不在於「世界」是什麼樣子,而在於「你」選擇成為什麼樣子。 「有人說」、「我不能」、「我應該」、「我擔心」、「這不公平」、「都是你害我的」……, 這些都是你自己製造出來妨礙你追求幸福人生的藉口, 世界上,喜歡你和討厭你的人永遠是50對50, 你可以決定自己想怎麼做,不需要別人的認可。 公平、責任、內疚、憂慮、別人的期望、遵循傳統……這些都是束縛住你的錯誤觀念, 丟棄它們吧, 當你真實地面對自我,就是邁向充實人生的第一步。 個人成長的經歷、社會集體制約的力量、對價值觀的認知,甚至大腦的獎勵機制, 都能提供你無窮盡的藉口,讓你停滯不前,不敢為自己踏出勇敢的一步。 書中以具體的案例一一破解讓你原地踏步的行為, 更進一步提供你具體可行的簡單方案, 只需一轉念,改變自己,從當下開始。 【關於偉恩•戴爾博士】 幼年在孤兒院成長,10歲後又遭繼父暴力相向, 但他堅信命運掌握在自己手中,最後成為治癒全球數千萬人的心靈大師 《為什麼你不敢面對真實的自己?》是他最富盛名的暢銷及長銷著作, 這本書曾改變了全世界三千萬人以上的生命。 【這樣做,生命就能改變】 作者從我們最隱而未見但卻又容易產生的迷思切入,如不敢做自己、期待他人的愛與認可、無謂的內疚與憂慮、要求公平等,逐一以不同的情境抽絲剝繭地直指我們內心的迷思。 ●成長,意味著把你的生命力用來追求更大的快樂,而非是因為犯錯或在某方面有缺失而必須改善自己。 ●愛是種能力和意願,能讓你關心的人去做他們選擇要做的事,且不要求他們必須令你滿意。 ●快樂就是不把尋求認可當作一種需要,如果你想得到所有人的認可,最有效的辦法就是不要追求它。 ●你的價值由你自己決定,不需要向任何人解釋。你的價值與你的行為和感覺無關。 ●內疚無法改變過去,只是在浪費生命。每次你開始內疚,問問自己,是不是當下想逃避什麼。 ●憂慮一點也不能使事情變得更好。事實上,憂慮很可能讓你更難有效處理當下。 ●歸咎別人是一種小技倆,每當你不想為生活中的某件事負責時,它就能派上用場。它是外控型人的避難所。 ●別再以那些不是對就是錯的方式思考,事物其實沒有對錯之分,每個人都有不同,而且從不同的角度看事情。去除那些錯誤的對/錯分類,你將會發現作決定比較容易。 心理學名師傾心推薦 心理博士、故事療癒作家、敘事私塾主持人|周志建 卡內基訓練大中華地區負責人|黑幼龍 心理治療師/作家|游乾桂 諮商心理師/作家|蘇絢慧(以上按照筆畫序) 「我非常喜歡書中提到關於「選擇快樂想法」的概念,從認知治療的觀點來看,此書提供了有趣、深入又實用的內容。」──諮商心理師/作家|黃錦敦

【電子書】為什麼你不敢面對真實的自己?(二版)

自我啟發之父偉恩.戴爾博士暢銷30年經典 全球銷售超過3500萬冊, 超過27個月長居暢銷書排行榜冠軍, 亞馬遜讀者長達30年4.8顆星評價 如果把別人的肯定當成一種需要,那你永遠不會快樂。 如果不讓你關心的人去做他們選擇的事情,那你永遠無法明白愛。 如果用際遇和他人的感受決定自己的價值,那你永遠無法明白什麼是價值。 問題不在於「世界」是什麼樣子,而在於「你」選擇成為什麼樣子。 「有人說」、「我不能」、「我應該」、「我擔心」、「這不公平」、「都是你害我的」……, 這些都是你自己製造出來妨礙你追求幸福人生的藉口, 世界上,喜歡你和討厭你的人永遠是50對50, 你可以決定自己想怎麼做,不需要別人的認可。 公平、責任、內疚、憂慮、別人的期望、遵循傳統……這些都是束縛住你的錯誤觀念, 丟棄它們吧, 當你真實地面對自我,就是邁向充實人生的第一步。 個人成長的經歷、社會集體制約的力量、對價值觀的認知,甚至大腦的獎勵機制, 都能提供你無窮盡的藉口,讓你停滯不前,不敢為自己踏出勇敢的一步。 書中以具體的案例一一破解讓你原地踏步的行為, 更進一步提供你具體可行的簡單方案, 只需一轉念,改變自己,從當下開始。 【關於偉恩•戴爾博士】 幼年在孤兒院成長,10歲後又遭繼父暴力相向, 但他堅信命運掌握在自己手中,最後成為治癒全球數千萬人的心靈大師 《為什麼你不敢面對真實的自己?》是他最富盛名的暢銷及長銷著作, 這本書曾改變了全世界三千萬人以上的生命。 【這樣做,生命就能改變】 作者從我們最隱而未見但卻又容易產生的迷思切入,如不敢做自己、期待他人的愛與認可、無謂的內疚與憂慮、要求公平等,逐一以不同的情境抽絲剝繭地直指我們內心的迷思。 ●成長,意味著把你的生命力用來追求更大的快樂,而非是因為犯錯或在某方面有缺失而必須改善自己。 ●愛是種能力和意願,能讓你關心的人去做他們選擇要做的事,且不要求他們必須令你滿意。 ●快樂就是不把尋求認可當作一種需要,如果你想得到所有人的認可,最有效的辦法就是不要追求它。 ●你的價值由你自己決定,不需要向任何人解釋。你的價值與你的行為和感覺無關。 ●內疚無法改變過去,只是在浪費生命。每次你開始內疚,問問自己,是不是當下想逃避什麼。 ●憂慮一點也不能使事情變得更好。事實上,憂慮很可能讓你更難有效處理當下。 ●歸咎別人是一種小技倆,每當你不想為生活中的某件事負責時,它就能派上用場。它是外控型人的避難所。 ●別再以那些不是對就是錯的方式思考,事物其實沒有對錯之分,每個人都有不同,而且從不同的角度看事情。去除那些錯誤的對/錯分類,你將會發現作決定比較容易。 心理學名師傾心推薦 心理博士、故事療癒作家、敘事私塾主持人|周志建 卡內基訓練大中華地區負責人|黑幼龍 心理治療師/作家|游乾桂 諮商心理師/作家|蘇絢慧(以上按照筆畫序) 「我非常喜歡書中提到關於「選擇快樂想法」的概念,從認知治療的觀點來看,此書提供了有趣、深入又實用的內容。」──諮商心理師/作家|黃錦敦

理想的簡單生活套書(二版)(二冊):《理想的簡單生活(二版)》、《理想的簡單飲食(二版)》

本套書共有兩冊:《理想的簡單生活(二版)》、《理想的簡單飲食(二版)》 《理想的簡單生活(二版)》 擁有的愈多,得到的愈少,只有簡單,才能帶來意義與美好。 法國銷售破40萬冊、日本銷售破20萬冊 擁有英、美、韓、 日、歐洲數十國譯本 掀起歐洲「簡單生活」運動狂潮的先驅經典著作 這本書,是寫給覺得生活太沉重,希望能發揮自己更大潛能的人。 簡單,是與美相遇的過程,它能讓你的生活更優雅更具創造力。 曾在日本居住超過三十年的法國知名隨筆作家, 這本書是他在日本多年生活的經驗和思考、憧憬,和努力實踐的生活方式, 和忙亂的你分享,簡單帶來的充實與美好。 每個人都應該追求自我的存在,打磨自己,你將光滑如卵石 ․摒除身外物才能發現新世界,穿衣、吃飯等基本需求才能邁向更深層的境界。 ․姿勢、器具、衣飾和舉止都是一種藝術。 ․金錢是一種能量,如果把錢花在我們認為毫無價值的東西上,我們將失去能量。 ․日常生活可以是一種儀式,上升到神聖的高度,為我們的生活帶來意義和美。 ․用感覺豐富你的身體,用活力豐富你的心靈,而不是用物品豐富你的生活。 ․少言寡語,不虛耗言詞,能為你帶來新的能量,並對人發生影響。 ․幸福是身體和精神上每時每刻的操練,是不停歇的戰鬥。 ․生命是一種藝術,不再強求時,你就達到了巔峰。 「最重要的不是活著,而是活出美好。」──柏拉圖,《克力同篇》 《理想的簡單飲食(二版)》 進食不僅是生命的經驗,它維持我們的身體,也培育、淬煉我們的靈魂。 暢銷書《理想的簡單生活》續作 擁有英、美、韓、 日、歐洲數十國譯本 掀起歐洲「簡單生活」運動狂潮的先驅經典著作 影響無數人的極簡主義飲食隨筆 ※附數十道蘊含侘寂之美的極簡料理食譜 作者多明妮克•洛羅是法國知名的隨筆作家。 她是簡單生活風潮的先驅者,暢銷書《理想的簡單生活》全球銷售破百萬冊, 讓歐美無數人重新省思對生活的態度。 她在日本居住了近四十年的時間,深受日式美學及禪宗的影響, 將與生活、飲食,和事物的相遇,都當成是一場美的探索, 在過程中去蕪存菁,留下最簡單與精微的美好。 要靠少量東西過著富足的人生,必須具備能夠抓住事物精髓的心。 料理也是如此。關鍵字是「簡單」。 •烹調一道令人垂涎三尺的佳餚,並不只是為了填飽肚子,而是知道我們擁有選擇的自由,不必對食物全盤接受,能夠選擇享用最好的食物。 •味覺吸收新的感覺;觸覺享受食物的口感,各式各樣容器及桌巾的質地;嗅覺感受食物在口腔及鼻子中散開的香味;視覺欣賞令人悅目的擺盤;聽覺細聆香檳氣泡劈啪的聲響……這些都構成了豐富且令人滿足的飲食。 •在所有的藝術中,只有烹飪唯一同時呼喚著我們的五感。所有牽動五感的事物,也影響著生活。 •如果食物的味道十足,日本廚師就不會加任何額外的東西,這是日本料理的基本原則——減法的藝術(去除苦味、不好的味道……)。或是只加入「一點點」,增添額外的風味。 •美味的一餐,是愉悅地、細細地品嘗食物的味道,然後感覺飽足。練習分辨哪些東西是出於需要,並捨去不必要的,如此才能發現生活的真實樣貌。 •品味食物,愛你的食物,並知道和誰一起享用,這些都是無止盡的學習和訓練。 爐火上沸騰的水、從鍋中飄散出的香氣、在眼前攤開的蔬菜…… 平靜的日常,就是多種快樂的結合。 千年以來,這些不可或缺的行為提醒著我們,生活也許就是如此,不多也不少。

理想的簡單生活(二版)

擁有的愈多,得到的愈少,只有簡單,才能帶來意義與美好。 法國銷售破40萬冊、日本銷售破20萬冊 擁有英、美、韓、 日、歐洲數十國譯本 掀起歐洲「簡單生活」運動狂潮的先驅經典著作 這本書,是寫給覺得生活太沉重,希望能發揮自己更大潛能的人。 簡單,是與美相遇的過程,它能讓你的生活更優雅更具創造力。 曾在日本居住超過三十年的法國知名隨筆作家, 這本書是他在日本多年生活的經驗和思考、憧憬,和努力實踐的生活方式, 和忙亂的你分享,簡單帶來的充實與美好。 每個人都應該追求自我的存在,打磨自己,你將光滑如卵石 ․摒除身外物才能發現新世界,穿衣、吃飯等基本需求才能邁向更深層的境界。 ․姿勢、器具、衣飾和舉止都是一種藝術。 ․金錢是一種能量,如果把錢花在我們認為毫無價值的東西上,我們將失去能量。 ․日常生活可以是一種儀式,上升到神聖的高度,為我們的生活帶來意義和美。 ․用感覺豐富你的身體,用活力豐富你的心靈,而不是用物品豐富你的生活。 ․少言寡語,不虛耗言詞,能為你帶來新的能量,並對人發生影響。 ․幸福是身體和精神上每時每刻的操練,是不停歇的戰鬥。 ․生命是一種藝術,不再強求時,你就達到了巔峰。 最重要的不是活著,而是活出美好。──柏拉圖,《克力同篇》

【電子書】理想的簡單生活(二版)

擁有的愈多,得到的愈少,只有簡單,才能帶來意義與美好。 法國銷售破40萬冊、日本銷售破20萬冊 擁有英、美、韓、 日、歐洲數十國譯本 掀起歐洲「簡單生活」運動狂潮的先驅經典著作 這本書,是寫給覺得生活太沉重,希望能發揮自己更大潛能的人。 簡單,是與美相遇的過程,它能讓你的生活更優雅更具創造力。 曾在日本居住超過三十年的法國知名隨筆作家, 這本書是他在日本多年生活的經驗和思考、憧憬,和努力實踐的生活方式, 和忙亂的你分享,簡單帶來的充實與美好。 每個人都應該追求自我的存在,打磨自己,你將光滑如卵石 ․摒除身外物才能發現新世界,穿衣、吃飯等基本需求才能邁向更深層的境界。 ․姿勢、器具、衣飾和舉止都是一種藝術。 ․金錢是一種能量,如果把錢花在我們認為毫無價值的東西上,我們將失去能量。 ․日常生活可以是一種儀式,上升到神聖的高度,為我們的生活帶來意義和美。 ․用感覺豐富你的身體,用活力豐富你的心靈,而不是用物品豐富你的生活。 ․少言寡語,不虛耗言詞,能為你帶來新的能量,並對人發生影響。 ․幸福是身體和精神上每時每刻的操練,是不停歇的戰鬥。 ․生命是一種藝術,不再強求時,你就達到了巔峰。 最重要的不是活著,而是活出美好。──柏拉圖,《克力同篇》

理想的簡單飲食(二版)

進食不僅是生命的經驗,它維持我們的身體,也培育、淬煉我們的靈魂。 暢銷書《理想的簡單生活》續作! 擁有英、美、韓、 日、歐洲數十國譯本, 掀起歐洲「簡單生活」運動狂潮的先驅經典著作, 影響無數人的極簡主義飲食隨筆。 ※附數十道蘊含侘寂之美的極簡料理食譜 作者多明妮克•洛羅是法國知名的隨筆作家。 她是簡單生活風潮的先驅者,暢銷書《理想的簡單生活》全球銷售破百萬冊, 讓歐美無數人重新省思對生活的態度。 她在日本居住了近四十年的時間,深受日式美學及禪宗的影響, 將與生活、飲食,和事物的相遇,都當成是一場美的探索, 在過程中去蕪存菁,留下最簡單與精微的美好。 要靠少量東西過著富足的人生,必須具備能夠抓住事物精髓的心。 料理也是如此。關鍵字是「簡單」。 •烹調一道令人垂涎三尺的佳餚,並不只是為了填飽肚子,而是知道我們擁有選擇的自由,不必對食物全盤接受,能夠選擇享用最好的食物。 •味覺吸收新的感覺;觸覺享受食物的口感,各式各樣容器及桌巾的質地;嗅覺感受食物在口腔及鼻子中散開的香味;視覺欣賞令人悅目的擺盤;聽覺細聆香檳氣泡劈啪的聲響……這些都構成了豐富且令人滿足的飲食。 •在所有的藝術中,只有烹飪唯一同時呼喚著我們的五感。所有牽動五感的事物,也影響著生活。 •如果食物的味道十足,日本廚師就不會加任何額外的東西,這是日本料理的基本原則——減法的藝術(去除苦味、不好的味道……)。或是只加入「一點點」,增添額外的風味。 •美味的一餐,是愉悅地、細細地品嘗食物的味道,然後感覺飽足。練習分辨哪些東西是出於需要,並捨去不必要的,如此才能發現生活的真實樣貌。 •品味食物,愛你的食物,並知道和誰一起享用,這些都是無止盡的學習和訓練。 爐火上沸騰的水、從鍋中飄散出的香氣、在眼前攤開的蔬菜…… 平靜的日常,就是多種快樂的結合。 千年以來,這些不可或缺的行為提醒著我們,生活也許就是如此,不多也不少。

【電子書】理想的簡單飲食(二版)

進食不僅是生命的經驗,它維持我們的身體,也培育、淬煉我們的靈魂。 暢銷書《理想的簡單生活》續作! 擁有英、美、韓、 日、歐洲數十國譯本, 掀起歐洲「簡單生活」運動狂潮的先驅經典著作, 影響無數人的極簡主義飲食隨筆。 ※附數十道蘊含侘寂之美的極簡料理食譜 作者多明妮克•洛羅是法國知名的隨筆作家。 她是簡單生活風潮的先驅者,暢銷書《理想的簡單生活》全球銷售破百萬冊, 讓歐美無數人重新省思對生活的態度。 她在日本居住了近四十年的時間,深受日式美學及禪宗的影響, 將與生活、飲食,和事物的相遇,都當成是一場美的探索, 在過程中去蕪存菁,留下最簡單與精微的美好。 要靠少量東西過著富足的人生,必須具備能夠抓住事物精髓的心。 料理也是如此。關鍵字是「簡單」。 •烹調一道令人垂涎三尺的佳餚,並不只是為了填飽肚子,而是知道我們擁有選擇的自由,不必對食物全盤接受,能夠選擇享用最好的食物。 •味覺吸收新的感覺;觸覺享受食物的口感,各式各樣容器及桌巾的質地;嗅覺感受食物在口腔及鼻子中散開的香味;視覺欣賞令人悅目的擺盤;聽覺細聆香檳氣泡劈啪的聲響……這些都構成了豐富且令人滿足的飲食。 •在所有的藝術中,只有烹飪唯一同時呼喚著我們的五感。所有牽動五感的事物,也影響著生活。 •如果食物的味道十足,日本廚師就不會加任何額外的東西,這是日本料理的基本原則——減法的藝術(去除苦味、不好的味道……)。或是只加入「一點點」,增添額外的風味。 •美味的一餐,是愉悅地、細細地品嘗食物的味道,然後感覺飽足。練習分辨哪些東西是出於需要,並捨去不必要的,如此才能發現生活的真實樣貌。 •品味食物,愛你的食物,並知道和誰一起享用,這些都是無止盡的學習和訓練。 爐火上沸騰的水、從鍋中飄散出的香氣、在眼前攤開的蔬菜…… 平靜的日常,就是多種快樂的結合。 千年以來,這些不可或缺的行為提醒著我們,生活也許就是如此,不多也不少。

靈性導師與智者的心靈對話:關於冥想、孤獨、愛與其它的每日靈性練習

改變你的心靈,就能改變你看到的世界。 走入內心,就能做出超越個人的強大選擇, 不受外在所限,創造出平靜富足的人生。 ★亞馬遜書店4.7顆星好評 ★1990年代出版至今,全球暢銷並長銷20餘年 ★全球知名的心靈導師與紐約時報暢銷書作家代表作之一 全球知名的心靈導師偉恩•戴爾博士, 與數千年來人類偉大智者的心靈對話。 一則則思索關於冥想、孤獨、寬恕、領導等重要人生主題, 讓我們能從貼近大師的心靈來改變自己的內在, 並將這些智慧運用到我們當下的生活中。 這些智者跨越不同時代、不同文化,有佛陀、畢達哥拉斯、米開朗基羅、魯米、惠特曼、耶穌、艾蜜莉•狄金森和愛默生等,他們遺留下來的智慧,跨越時空,今日仍一直啟發著我們。 60則與這些智者的心靈對話,傳達關於冥想、孤獨、愛、勇氣、寬恕、熱情、開悟、完美等重要主題所能達到的境界,並提供各項主題的練習方式,讓我們能面對各個主題帶來的挑戰,在日常生活中忠於自我,並提高自己的內在境界。 用兩個月的時間,每天讀一則,有意識地在那一天運用書中給予的建議。完成六十天計畫之後,將這本書擺在案頭,之後當你需要重新思索耐心、悲憫、仁慈、冥思、寬恕、謙遜、領導力等重要主題時,就重讀那一則。重讀文章內容,努力將那些建議應用到生活中。讓偉大的力量指引你的生命。

死亡之後(二版):一個長達五十年的瀕死經驗科學臨床研究

如果內心不是大腦的產物,如果死亡後仍有某種意識的存在, 那麼,我們到底是誰?在宇宙中是怎樣的存在?又該如何度過此生? ★瀕死經驗研究權威五十年的心血,繼《死後的世界》的重磅巨作,雷蒙.穆迪博士(Raymond Moody)稱此書「即將成為瀕死經驗研究中的經典」。 ★本書作者布魯斯.葛瑞森醫師是瀕死經驗科學研究的奠基者,他一九八○年代開發的瀕死經驗量表被翻譯成二十多種語言,成為全世界瀕死經驗研究的標準工具。他開辦且編輯的同儕審閱期刊──《瀕死研究期刊》,被譽為「關於這個主題的理性研究的發源地」。 *** 五十年前,葛瑞森醫師還只是一名菜鳥精神科醫師時,遇到了一位自殺未遂的女大學生,這段奇妙的經歷,徹底改變了他對人的心和大腦的看法,讓他開始質疑:人究竟是什麼? 當時女大學生明明是完全失去意識地躺在病房內,但第二天醒來之後,卻能指證歷歷地說出葛瑞森與另外一位同學在數百公尺外大廳內的談話內容,和葛瑞森領帶上的義大利麵醬汙漬。 這樣的故事或許現在聽來並不特別,但在五十年前卻相當驚世駭俗,而且像這名女大學生這樣的例子不只一個。隧道、光、飄浮、遇到過世親人、聽到不可能聽到的談話內容……這些是許多擁有瀕死經驗的人共同的經歷。 為什麼意識離開了大腦還能運作?如果意識不是大腦運作的產物,那意識是什麼?人,究竟是這個身體,還是意識? 葛瑞森發現,他無法對這些例子視而不見,他必須以科學的方式重新思索心和腦之間的關係,探討我們的意識是否能夠超越死亡。 歷經五十年的研究,他寫下《死亡之後》這本書,提出他對此疑問的答覆。 「我希望證明科學和靈性是相容的,對靈性的嚮往不代表需要放棄科學。」葛瑞森說。 從科學的角度而言,透過科學方法來研究瀕死經驗,能讓我們更宏觀地了解世界上無形的種種,科學得以跳脫物質和能量的侷限,更精確地描述現實。而另一方面,體會靈性和無形的事物,也並不代表我們不能以科學的角度,來評估自己的經驗,以證據做為信念和理解的基石。 瀕死經驗沒有理由不能既是靈性上的禮物,也是特定的生理過程。這是葛瑞森提出的第二個答覆。 書中節錄了一個個當事人記憶中的瀕死經驗,以及瀕死經驗如何讓他們提升了自我的靈性和覺察,帶來深刻的改變。而探究這些故事也改變了葛瑞森,改變了他看待科學的角度和他自己,從而變得更寬容、更平靜、不那麼害怕死亡,也更活在當下。 *** 瀕死經驗對當事人很重要,因為它改變了當事人的人生;對科學家也很重要,因為對於心和腦,瀕死經驗提供了重要的線索;但對所有人來說,最重要的是,瀕死經驗告訴我們何謂死亡和臨終,何謂生命和活著。 本書獻給對人類不可思議的心智感到好奇的讀者,和想對生死提出更深層問題的人

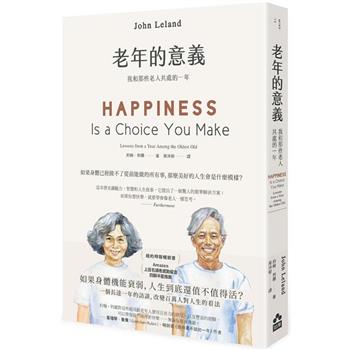

老年的意義:我和那些老人共處的一年(二版)

如果身體機能衰弱,人生到底還值不值得活? 長達一年的訪談,改變百萬人對人生的看法 *紐約時報暢銷書 *Amazon上百名讀者感動留言,四顆半星推薦 「約翰.利蘭對這些超高齡老年人實用且有力的洞見,以及豐富的經驗,可以帶領我們過得更快樂——無論你現在幾歲。」——葛瑞琴.魯賓(Gretchen Rubin),暢銷書《過得還不錯的一年》作者 本書作者約翰.利蘭是紐約時報記者,他55歲時離婚,人生首次單身一人,他必須獨自照顧年邁母親,而她最大的願望就是去死。如果身體機能衰弱,人生是否還值得活?他抱著這樣的疑問追蹤並貼身採訪六位超高齡紐約客一年,並刊登了系列文章。 他們就是我們──即使現在不是,早晚也將成真 受訪者都超過85歲,根據美國統計,這是現在成長最快速的年齡層。 在進行這個計畫前,利蘭設想過自己的老後生活或許跟現在差不多,只是會失去不少(家人、視力、腦力、體力、金錢、尊嚴……)並多了病痛。然而訪談結果,讓利蘭對老年生活大為改觀,不但改變了他的生活,並且訪談受歡迎的程度也出乎他的意料,僅網頁瀏覽人次便超過100萬。 如果身體已經做不了從前能做的所有事,那麼美好的人生會是什麼模樣? ‧弗瑞德,二戰老兵,87歲,住在公寓四樓幾乎無法下樓,經濟困窘,但他祈求上帝能讓他活到110歲。 ‧約翰,92歲,雙眼幾乎全盲,心臟藥丸小到手指經常拿不住。他時常說著想死,但仍然在回憶中品嘗著生之喜悅。 ‧海倫,90歲,不良於行,住在護理之家,但卻在這裡找到了她人生的第二個摯愛。 ‧王萍,90歲,她說,老的時候,必須選擇讓自己快樂,不然會變得更老。她有些失憶,但現在仍天天和好友一起打麻將。 ‧露絲,91歲,為了住進護理之家,她賣掉自己的房子、車子,不希望孩子過度保護,但卻在依賴之中找到新的關係。 ‧喬納斯,92歲,還在攝影及拍片,籌設電影資料館。他不想未來,但盡量有目標地活著。 這不是一些90歲還能跑馬拉松的勵志故事 這些老人可能是非裔、移工、白領、資深電影人,都伴有失能、失落,但他們仍然設法讓人生快樂,並試著自處。 年老的一課是,事情和你想的不一樣,你以前認為失能會左右一個人的價值,但老人總是有些對應的策略。失去是人生淬煉智慧的一大利器,其中有些智慧或許真能彌補我們自認為不可或缺的能力。 所以,如果你想快樂,最好學會像老人一樣思考 除了死亡,你不再牽掛未來任何一件事,那會是什麼樣的感覺呢? 不再牽掛未來的感覺就像第一次飛行,讓人覺得輕飄飄、無拘無束。 我們大多天天抱著未來而活,在這未來的重擔下辛勞。 但老人免除了這個煩惱,他們更活在當下,更能看到事情好的一面,接受壞的一面。 作者在書中前六章主題式地介紹這六位主人翁,還有自己與母親的關係;後六章分別寫下爺爺奶奶們各別傳達的人生課程。其中並穿插有許多關於老年的古老智慧,與最新科學研究。這六名高齡紐約客反映出美國複雜的移民文化,他們來自不同社會階層,生活習慣和人生觀也大異其趣。從訪談中我們將與作者一起參與這六位爺爺奶奶的生活,追著這些紐約客(和看護)跑,利蘭將他們的人生智慧(或糗事)、任性、幸福感和不可避免的病痛,生動呈現在讀者眼前。 或許我們並不覺得老年有趣, 那是個陌生的國度,說著年輕人,甚至中年人都不懂的語言, 但解讀這些語言,卻能讓你掌握快樂的鑰匙,無論你現在幾歲。

【電子書】老年的意義(二版)

如果身體機能衰弱,人生到底還值不值得活? 長達一年的訪談,改變百萬人對人生的看法 *紐約時報暢銷書 *Amazon上百名讀者感動留言,四顆半星推薦 「約翰.利蘭對這些超高齡老年人實用且有力的洞見,以及豐富的經驗,可以帶領我們過得更快樂——無論你現在幾歲。」——葛瑞琴.魯賓(Gretchen Rubin),暢銷書《過得還不錯的一年》作者 本書作者約翰.利蘭是紐約時報記者,他55歲時離婚,人生首次單身一人,他必須獨自照顧年邁母親,而她最大的願望就是去死。如果身體機能衰弱,人生是否還值得活?他抱著這樣的疑問追蹤並貼身採訪六位超高齡紐約客一年,並刊登了系列文章。 他們就是我們──即使現在不是,早晚也將成真 受訪者都超過85歲,根據美國統計,這是現在成長最快速的年齡層。 在進行這個計畫前,利蘭設想過自己的老後生活或許跟現在差不多,只是會失去不少(家人、視力、腦力、體力、金錢、尊嚴……)並多了病痛。然而訪談結果,讓利蘭對老年生活大為改觀,不但改變了他的生活,並且訪談受歡迎的程度也出乎他的意料,僅網頁瀏覽人次便超過100萬。 如果身體已經做不了從前能做的所有事,那麼美好的人生會是什麼模樣? ‧弗瑞德,二戰老兵,87歲,住在公寓四樓幾乎無法下樓,經濟困窘,但他祈求上帝能讓他活到110歲。 ‧約翰,92歲,雙眼幾乎全盲,心臟藥丸小到手指經常拿不住。他時常說著想死,但仍然在回憶中品嘗著生之喜悅。 ‧海倫,90歲,不良於行,住在護理之家,但卻在這裡找到了她人生的第二個摯愛。 ‧王萍,90歲,她說,老的時候,必須選擇讓自己快樂,不然會變得更老。她有些失憶,但現在仍天天和好友一起打麻將。 ‧露絲,91歲,為了住進護理之家,她賣掉自己的房子、車子,不希望孩子過度保護,但卻在依賴之中找到新的關係。 ‧喬納斯,92歲,還在攝影及拍片,籌設電影資料館。他不想未來,但盡量有目標地活著。 這不是一些90歲還能跑馬拉松的勵志故事 這些老人可能是非裔、移工、白領、資深電影人,都伴有失能、失落,但他們仍然設法讓人生快樂,並試著自處。 年老的一課是,事情和你想的不一樣,你以前認為失能會左右一個人的價值,但老人總是有些對應的策略。失去是人生淬煉智慧的一大利器,其中有些智慧或許真能彌補我們自認為不可或缺的能力。 所以,如果你想快樂,最好學會像老人一樣思考 除了死亡,你不再牽掛未來任何一件事,那會是什麼樣的感覺呢? 不再牽掛未來的感覺就像第一次飛行,讓人覺得輕飄飄、無拘無束。 我們大多天天抱著未來而活,在這未來的重擔下辛勞。 但老人免除了這個煩惱,他們更活在當下,更能看到事情好的一面,接受壞的一面。 作者在書中前六章主題式地介紹這六位主人翁,還有自己與母親的關係;後六章分別寫下爺爺奶奶們各別傳達的人生課程。其中並穿插有許多關於老年的古老智慧,與最新科學研究。這六名高齡紐約客反映出美國複雜的移民文化,他們來自不同社會階層,生活習慣和人生觀也大異其趣。從訪談中我們將與作者一起參與這六位爺爺奶奶的生活,追著這些紐約客(和看護)跑,利蘭將他們的人生智慧(或糗事)、任性、幸福感和不可避免的病痛,生動呈現在讀者眼前。 或許我們並不覺得老年有趣, 那是個陌生的國度,說著年輕人,甚至中年人都不懂的語言, 但解讀這些語言,卻能讓你掌握快樂的鑰匙,無論你現在幾歲。

【電子書】死亡之後(二版)

如果內心不是大腦的產物,如果死亡後仍有某種意識的存在, 那麼,我們到底是誰?在宇宙中是怎樣的存在?又該如何度過此生? ★瀕死經驗研究權威五十年的心血,繼《死後的世界》的重磅巨作,雷蒙.穆迪博士(Raymond Moody)稱此書「即將成為瀕死經驗研究中的經典」。 ★本書作者布魯斯.葛瑞森醫師是瀕死經驗科學研究的奠基者,他一九八○年代開發的瀕死經驗量表被翻譯成二十多種語言,成為全世界瀕死經驗研究的標準工具。他開辦且編輯的同儕審閱期刊──《瀕死研究期刊》,被譽為「關於這個主題的理性研究的發源地」。 *** 五十年前,葛瑞森醫師還只是一名菜鳥精神科醫師時,遇到了一位自殺未遂的女大學生,這段奇妙的經歷,徹底改變了他對人的心和大腦的看法,讓他開始質疑:人究竟是什麼? 當時女大學生明明是完全失去意識地躺在病房內,但第二天醒來之後,卻能指證歷歷地說出葛瑞森與另外一位同學在數百公尺外大廳內的談話內容,和葛瑞森領帶上的義大利麵醬汙漬。 這樣的故事或許現在聽來並不特別,但在五十年前卻相當驚世駭俗,而且像這名女大學生這樣的例子不只一個。隧道、光、飄浮、遇到過世親人、聽到不可能聽到的談話內容……這些是許多擁有瀕死經驗的人共同的經歷。 為什麼意識離開了大腦還能運作?如果意識不是大腦運作的產物,那意識是什麼?人,究竟是這個身體,還是意識? 葛瑞森發現,他無法對這些例子視而不見,他必須以科學的方式重新思索心和腦之間的關係,探討我們的意識是否能夠超越死亡。 歷經五十年的研究,他寫下《死亡之後》這本書,提出他對此疑問的答覆。 「我希望證明科學和靈性是相容的,對靈性的嚮往不代表需要放棄科學。」葛瑞森說。 從科學的角度而言,透過科學方法來研究瀕死經驗,能讓我們更宏觀地了解世界上無形的種種,科學得以跳脫物質和能量的侷限,更精確地描述現實。而另一方面,體會靈性和無形的事物,也並不代表我們不能以科學的角度,來評估自己的經驗,以證據做為信念和理解的基石。 瀕死經驗沒有理由不能既是靈性上的禮物,也是特定的生理過程。這是葛瑞森提出的第二個答覆。 書中節錄了一個個當事人記憶中的瀕死經驗,以及瀕死經驗如何讓他們提升了自我的靈性和覺察,帶來深刻的改變。而探究這些故事也改變了葛瑞森,改變了他看待科學的角度和他自己,從而變得更寬容、更平靜、不那麼害怕死亡,也更活在當下。 *** 瀕死經驗對當事人很重要,因為它改變了當事人的人生;對科學家也很重要,因為對於心和腦,瀕死經驗提供了重要的線索;但對所有人來說,最重要的是,瀕死經驗告訴我們何謂死亡和臨終,何謂生命和活著。 本書獻給對人類不可思議的心智感到好奇的讀者,和想對生死提出更深層問題的人