新書

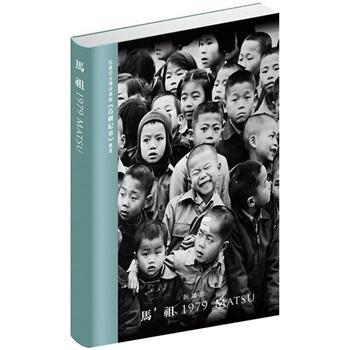

馬祖1979 MATSU

阮義忠先生於1979年隨台灣電視公司勞軍團去馬祖,所拍的底片一直被束諸高閣,直到四十年後的今天他才將之一一放大,整理為圖、文並茂的《馬祖1979》一書。本書之所以難能可貴,是因當時的馬祖正處於軍管時期,攝影被視為禁忌。書中的兩百多張影像填補了一個時代的空白,為馬祖軍管時期的庶民生活作了詳實的見證。

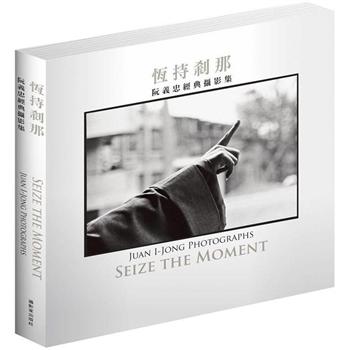

恆持剎那

九二一大地震是台灣的百年浩劫,它震碎了許多家園、奪去了很多生命,卻也撼醒了不少人逐漸冷漠、僵硬的心,我就是其中之一。緣分讓我從1999年底開始記錄慈濟「希望工程」於災區所援建的五十所學校,進而與內人袁瑤瑤跟隨證嚴法師行腳,分別以攝影、文字勾勒他在各地辛勤奔走的身影。十五年間,深深體會到證嚴法師是慈悲與智慧的完美結合,不僅是宗教家、慈善家,也是思想家、教育家,更是以身作則的大實踐者。 拍攝證嚴法師,是我攝影生涯所碰過的最大的挑戰,必須隨時保持高度的警覺與專注,才能在一連好幾個鐘頭的雜亂無章當中,捕捉到那突然出現的幾秒空檔,呈現一個單純有力的畫面。唯有如此,方能表達出我所領會到的證嚴法師的內心世界,將他無邊的宏願形象化。在那些難忘的時刻,我會完全忘掉了自己,也因為如此,我對「藝術與生活」、「生命與慧命」的意義有了更深刻的體會。這是我個人寶貴的修行歷程,課程就是:學著放空、學著去除我執。

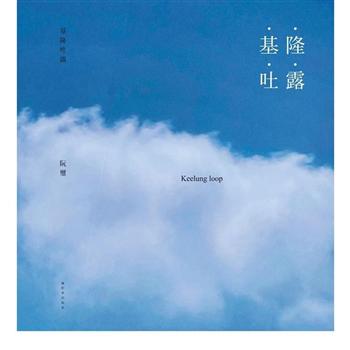

基隆吐露Keelung loop

基隆J小姐:"提到基隆第一聯想就是山與海 那麼除了山海之外的中間 你拍到了縫隙" 下雨的基隆不好拍,而且我討厭下雨,但基隆的雨教會了我很多事,關於攝影、心胸開闊,還有with the flow。 在這兒撐傘是沒用的,冬天的冷風斜雨依然會讓你全身凍透,順便送你個濕腳趾。 每天都在風雨中掙扎,同時也享受著困頓狼狽中拍到好照片的喜悅,漸漸體會了狹窄開闊,強雨弱雨、大濕小濕的差別,我覺得我像個工人,是來做苦力的,而每當拍攝到一個階段,找間小店,喝碗熱粿仔湯,心暖活了,老闆問我是G童嗎,我說是Lebron James ,她大笑,我也是,所有疲累就這麼消失了。 苦中作樂的人ㄧ定挺有幽默感,所以基隆才會有那麼多早起會罷,中正公園深處迷幻的卡拉ok樂音不絕餘耳,砲彈從我眼前飛過,with關公、天鵝,在暴雨中。朋友說晚上不要來,我說我知道!!! 走到八斗子潮境公園,依然暴雨,但市區跟海邊的感受竟然如此不同,我灰澀的心望向海的盡頭,覺得好藍好綠好通透(疑 旁邊有間歐式風格咖啡館,我走了進去,店員:那麼大雨怎麼還來玩,我們基隆人整個12月都發霉了,好希望可以讓你看到陽光普照的基隆,非常浪漫,那是我們基隆人的驕傲。 "我知道,很多基隆人都這麽跟我說,我非常期待看到陽光充足的基隆,但現在就先讓我享受下雨的基隆罷~ 謝謝基隆、前藝室同仁、詹先生、Eden 、 陳祐明、徐欽敏讓我有機會了解基隆, Ross王、蔡胤勤協助攝影集製作。 希望這本書大家會喜歡~

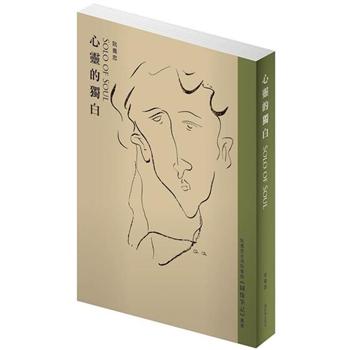

心靈的獨白 SOLO OF SOUL

木匠之子的塗鴉 阮義忠 孤僻、倔強、叛逆,是我小時候給人的觀感。七個兄弟、兩個姊妹當中,最讓父母頭疼的就是我。腦袋裡轉的東西跟周遭的一切格格不入,愛拌嘴、不願上課,總認為自己懂的道理別人不明白。幾乎沒人說得過我。不只是同輩的小孩,就連大人也常被我的巧言善辯堵得回不了嘴。印象最深的就是,有回被六叔訓斥,我居然用柏拉圖的「吾愛吾師,吾更愛真理」頂回去,氣得他七竅生煙。至今我都還記得他那滿臉通紅,啞口無言的模樣。 是的,我從小就愛看書,只要不是課本,任何白紙黑字都能引起我的興趣。報紙副刊看完,就去租書店找漫畫、武俠、偵探和言情小說;沒得看了就去宜蘭或羅東的書店。只要讀得進,一站就是幾個鐘頭,除了許多世界文學名著,哲學、心理學方面的書也囫圇吞。鄉下小書店的老闆特別好,多虧了他們不趕人,我得以吸收不少知識。手頭比較寬鬆時,我就把特別喜歡的書買回家;高中畢業前,藏書已經能擺滿一面牆的書架。

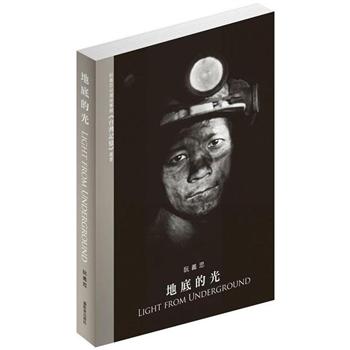

地底的光 LIGHT FROM UNDERGROUND

土地,是只有站在它上面,鑽進它內部,才能真正瞭解的。 就像通風專家黃勝雄說的:「我天天和泥土、煤礦在一起,連人都變土了!」 - 坑道灼熱無比,連空氣都像在燃燒一般。四十三歲的胡金盛幾近全裸地斜躺在坑壁上挖掘,電動氣鑽 觸擊岩石時,叭噠叭噠的共鳴聲震耳欲聾。整個一片漆黑,很難看得清黏在煤層中的他,只有當他取 下口罩,才能依稀辨認出一口白牙與兩隻發亮的眼睛。 - 出坑之後,所有礦工湧入大澡堂,上百個裸體男人同在一室沐浴的撼人情景,至今仍在我的腦際盤 旋。 滿頭滿臉是灰的一群中年男人,從澡堂出來之後,個個成了潔淨的紳士,熙熙攘攘地在暮色中逐漸散去。 --阮義忠

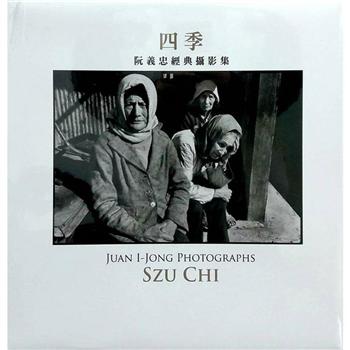

四季:SZU CHI

九年來,我最常造訪的地方就是這個部落,開心的時候想去,悶悶的時候想去,孤單的時候更是非去不可。去過的次數連自己都記不得。過年過節,我跑到山上和村民一起渡假;有人結婚,我跑去喝喜酒;殺豬慶祝什麼的,我在;有人過世出殯,我也於送葬行列之中。四季小學的畢業典禮觀禮簿上有我的簽名,開學典禮也看得到我。這些年來,我的情感如同落籍在這個部落,而現在正似乎是要此地遷出戶口。我的心的底層正在翻滾,我的視線正在模糊,腦際裡都是影子。四季村那一尊尊熟悉的顏容、身影,正在我的思念中飛旋,幾乎要淹溺了我……。 ——阮義忠寫於1990

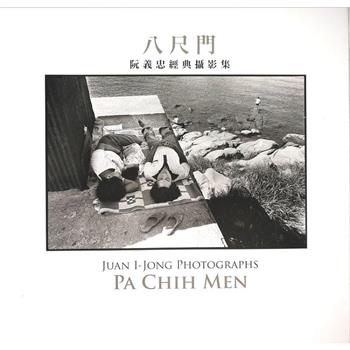

八尺門

在八尺門,我看到一群原住民,失根離土,從故 鄉遷徙到異鄉,過著艱苦的生活,但卻仍然充滿 著生的熱情和力量,仍然不失純樸和善良。在某 種意義上,人在許多的時候,心靈上都有失根離 土的時候,像當時的我就是。我物質上改善了, 有家、有工作,但一顆創造的心,卻找不到故 鄉。現在,我看著八尺門的少數民族的生活,頭 一次,我感到我的苦悶和空虛有多可笑;我一直 想從音樂、從知識尋找救贖,現在,我知道那是 徒然的。空虛的是我的心,是外在的音樂等等所 不能解決的;八尺門像當頭棒喝,我醒了!我決 定拍長久以來第一次感動了我的八尺門,和生活其中的人們。 ——阮義忠

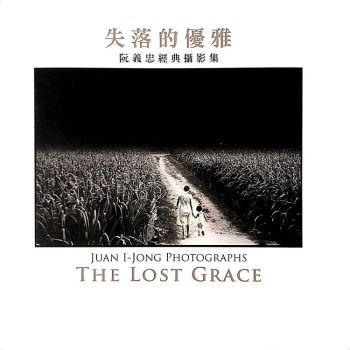

失落的優雅

為《失落的優雅》補白 阮義忠 封面照片是我唯一經過後期處理的作品。對紀實攝影的忠誠信徒而言,曝光在底片上的影像,就是 事實的證據。我的攝影倫理是必須忠於對像,肯定其代表的價值,絕不利用對像來彰顯自己的意 識形態。遺憾的是,一路走來,雖碰過很多動人的事件,卻無法把深刻內涵盡數捕捉。每每檢視樣 片,總會想起柯特茲的話:“ 最好的那瞬間,我總是錯過。” 眾所景仰的大師尚且如此自謙,真叫後 輩汗顏。 目睹這對母女走入田園小徑時,我並無驚喜,因為天氣陰沉,遠處山巒欠缺層次,非但無法襯托前 景,反顯礙眼。照片放出來後果然平淡無奇,底片一擱就是二十五年,塵封在整面牆的影像檔案 中,不見天日。 直至 20 世紀末,我將所有未發表過的作品整理成四個主題 “:有名人物無名氏 ”、“ 手的秘密 ”、“ 正 方形的鄉愁 ” 及 “ 失落的優雅 ”,並冠以 “ 告別 20 世紀 ” 的總題,用來對創作生涯做一階段性的集成。 就在那時,這母女倆的身影又浮上心頭。 我找出那一格反差平淡、顯影不足、極難放出正常濃度與對比的底片來,在暗房 裡耗掉不少相紙, 愈放愈喪氣,無論如何加光減光都不滿意。後來靈機一動:如果她 們是走向一片未知之境呢 ? 就 如同黑澤明電影《夢》中之景:背著寫生架的畫家走入梵高畫中的麥田,滿天飛舞的烏鴉塗黑了蒼 穹⋯⋯“ 失落的優雅 ” 的首張照片於焉誕生。 曾有記者問我,優雅的定義是什麼 ? 我的回答是 “ 克己復禮 ”,將這人人都懂的道理落實於生活中。 這一幀幀的照片雖 “ 錯過了最好的瞬間 ”,但我希望它們仍能為越來越難看到的優雅行止稍作補白。

有名人物無名氏:阮義忠經典攝影集

《有名人物無名氏》這本專輯的作品,橫跨了二十世紀70和80年代,那個充滿文藝復興氣息和理想色彩的時空。人物的涵蓋面雖然廣闊,但卻有一個明顯的向度:對生活本身的熱情,對個人工作的專注,對生命價值的追尋。美麗、單純而浪漫。這些人物,多半都有一個自覺的信念,也大都有著貫徹這一信念的行動力。那時候,金錢物質的壓力、血緣地緣的分歧,還不曾像今天這般焚燒我們的社會和人心,也沒有那麼多複雜的、現實的、功利的考量。這些人在各個不同的角落裡奮鬥、摸索,一點一滴地為台灣的願景打底,為人文的風貌用心用力的素描。回歸和認同,參與和服務,傳承和創造,共鳴著他們抑揚的音色。--高信疆

台北謠言:阮義忠經典攝影集

《台北謠言》是攝影家阮義忠於1977-1988年間所拍;他在當時寫下的感想,在三十年後的今天依然讓人心有戚戚焉: ”儘管從觀景窗中不時的攝取台北的各種變貌,但是這個城市經常以令人想像不到的姿態,聳立在你面前。 每隔個一陣子,它就會讓人冷不防得吃個大驚,彷佛被作弄了一般。 台北變得太快太花枝招展了,以至於我的相機往往只能捕捉到它那正在變魔術般的花招,而無法找出幻象的漏洞,一窺它真實的面目。 對我而言,拍攝台北更像是“清清楚楚的夢遊”,在現實與夢境之間走動、觀察,試著為城市把脈,看他已經發燒到了多少度。“

人與土地:阮義忠經典攝影集

我以拍照被熟知,以所撰寫的《當代攝影大師》、《當代攝影新銳》兩書被當成將西方攝影潮流引進華人世界的傳道者,又因創辦《攝影冢》雜誌,被認為出了點力,將中國當代攝影家推向國際舞台。其實,在拍照前我是個勤讀書、愛畫畫的文藝青年,寫過詩、小說,發表過數不清的插圖,但一路走來,在攝影投入的時間、精力最多,受到的肯定也比較大。 文學、繪畫著重想象與回憶,攝影卻仰仗直覺與發現。兩方各有所長,但攝影的見証性凌駕其它符號,難怪日本人將之譯為寫真。《人與土地》是我的一個攝影主題,將我在1974到1986年間於台灣農村所捕捉的畫面分為「成長、勞動、信仰、歸宿」四個單元,共八十六幅照片,曾在國內外諸多美術館展出並被收藏。攝影的強度全在瞬間的精準,想要交代前因後果、表達內心的感動,還是有賴於文字。 每張照片背後都有段長長的故事,足以讓行家們寫成一篇篇動人的小說。但我做不來,只有 偶而在課堂上跟學生講講故事。拜《南方都市報》之邀撰寫專欄,又蒙磨鐵出版社結集出書,促成我與更多人分享經歷的因緣。 近三十年來,人類文明與地球生態變化的幅度之大、速度之快,恐怕超過以往三百年,甚至三千年。這不只是生產消費旳失控、科技的濫用,也和人類的自大、貪婪及價值觀顛倒有極大關係。我在拍照時,最想留住的正是人性的美好:人與人的互信互助,人對土地的依賴感恩,人對天的敬畏、對物的珍惜。這些價值在今天的台灣、大陸還留下多少? 一切都在變、都在消失。在變化與消失的過程中,有一個瞬間被相機記錄下來,就成了不變的永恆。攝影者最大的挑戰在於:感動的當下也是創作的同步,因此身、心都必需極度敏感與機靈。我己年入花甲,照片越拍越少,寫文章的意念卻越來越強。寫《人與土地》正是一種反省,期許自己在未來的十年間以文字為重;再有十年,那就重拾畫筆。藝術手法要靈巧容易,要樸拙可難,一切感覺的銳角都磨平、磨潤了,離拙就近了。 在旭海所拍的這張照片是《人與土地》中難度最高的。這個位於台灣南端的小村子,有幾戶人家被圈在全台最神秘的軍事基地裡,等待搬遷。那回我雖有警備總部的核準公文,依然被擋駕在外。就在必須交出所有裝備方可放行的點收空檔,地平線上發生了這一幕我誓必要冒險搶拍的畫面。

日本‧1982

攝影四十多年,家中那一整面牆的影像檔案,除了已出書的,其他多半只標了年代,拍攝日期與地點均尚未梳理。唯一的例外是日本,樣片上清楚寫著“1982年1月28 日至 2月10日”。那是我第一次踏出國門,後來去過的許多國家,相關資料就只能儘量回憶、大致判斷了。 三十多年前拍的這些照片幾乎沒發表過,現在整理出來展覽、出書,感覺好像是新創作。《日本,1982》的60張照片是從十九卷35mm底片中選出來的,一卷36格,兩星期旅途總共按了684次快門。 《日本,1982》的這些影像是我海外行腳的一站,對扶桑人士來說,或許也能在其中找到一些追憶吧!