新書

【電子書】衛國干城:八年抗戰國民革命軍名將傳略

本書選列22位抗戰時期的國軍將領,將其身平事蹟、在抗戰中的作為與特殊貢獻,以精簡扼要的內文,向讀者大眾介紹。這22位國軍將領,基本上區分為三個類別,第一類為軍政領袖,除了當時的國家元首蔣中正委員長,另三位為地方省區部隊的領袖。第二類為統帥部要員,主要以長年在中樞蔣中正委員長左右,協助委座擘劃抗戰大計,策畫戰區之作戰指導方針的重要將領。第三類為實際在第一線上負責作戰指揮之責的戰地指揮官,礙於篇幅所限,目前只能以戰區司令長官、集團軍總司令為主。至於軍師長以下指揮官,將於本書之後續系列再位讀者們介紹。 本書特色 1.以中華民國正史為本,國民政府為主體的抗戰史觀,對若干歷史事件正本清源,給予抗戰人物一個公允的評價。 2.捨棄傳統的記流水帳式的人物生平介紹模式,而以該位歷史人物所曾涉入的重大歷史事件作為全文論述的焦點。換言之,我們著重於歷史事件為中心,對抗戰名將在其間之事蹟與行徑,進行較為深刻的評論。 3.本書作者揚棄以往為將領作傳「隱惡揚善」的慣例,力求忠實呈現歷史的原貌,客觀公正的給予歷史人物應有的評價。 4.本書作者積累數十年研究抗戰史的功力,總結出對各抗戰人物的評論,尤杜絕坊間二流歷史寫手,依靠不可靠之大陸網站資料的弊端,兼具學術研究價值與可讀性。 本書隨文附有近百張之珍貴歷史照片,均為作者精選,具有代表性,並且配上輔助內文的精闢圖說,使讀者更能夠深入了解所介紹之歷史人物。

【電子書】裝甲雄師:第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡.(第六部)浴血黃沙 1941北非冬季戰役

《裝甲雄師 第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡》為講述第二次世界大戰德國裝甲部隊建軍史的戰史系列。該系列將按照二次世界大戰的時序,以單一戰役更成一單元,逐一介紹德國裝甲部隊在本時段期間的發展狀況,以及參與的戰鬥全般描述。各部除了是整個《裝甲雄師》系列的其中一個單元,但也可以單本閱讀。 本書為裝甲雄師系列之第四部《浴血黃沙 1941北非冬季戰役》。講述1941年11月18日,在北非的英國第八軍團,發動「十字軍作戰」,以實力雄厚的裝甲兵第7師迂迴深入沙漠,在決定性的戰車會戰中擊滅軸心國裝甲部隊後,以解托布魯克之圍。英軍作戰展開之後,德意志非洲軍立刻以其兩個裝甲師,實施機動的反擊。本次作戰,充分展現了在廣大區域內實施流動性極大的機動作戰的本質,狀況一夕數變,各級指揮部所接收到的訊息不同,以致對同一事態的認知分歧,故而往往下達了彼此衝突的命令指示,在這種情況下,德軍人員由於接收到的教育與訓練,讓他們較英軍更適應於在未知的環境去戰鬥,而能夠接連在戰術行動中取得優勢。儘管如此,德軍最後仍然在消耗戰中敗給了英國第八軍團,而不得不退出利比亞席蘭尼加。本書可以說是對小型裝甲戰鬥群,如何在廣大空間中行機動戰鬥,進行精闢描述的經典專書。 本書特色 1. 從普魯士德意志軍事思想開始,宏觀的介紹德國陸軍裝甲部隊的緣起及其發展。由於德國裝甲部隊乃是二次大戰初期閃擊戰的締造者,本系列也將重點放在德國裝甲部隊與德軍閃擊戰之間的關聯及其作用之上。 2. 全方位介紹德國裝甲部隊的全貌。舉凡軍事準則、發展沿革史、參戰過程、部隊編裝、重要人物、戰甲車發展,乃至裝甲部隊的旗章服制等,都包羅在內,使讀者能獲取有關德國裝甲部隊兼具深度與廣度的全面性歷史知識。 3. 除了內文陳述,本書最大的特色,在於用歷史照片輔助述說故事。本書蒐集百餘張珍貴的德國裝甲部隊歷史照片,按照時期、地區、拍攝主題等配合內容,穿插於各章節之間,並輔以詳細解說的圖說,使讀者能夠就照片與本文內容相互對照,而能對二次大戰德國裝甲部隊的隊史有更深刻的了解。 4. 除了對德國裝甲部隊詳細介紹,對於德軍所遭遇的對手,也就是盟國的裝甲部隊,也有相當比重篇幅的解說,使戰史的呈現具備完整性。同時也在敵我雙方的相互對比之下,使讀者更能夠清晰地了解德國裝甲部隊的特性與戰場效能。 本書並配有多幅德國各型戰車之三視線圖與性能諸元表,增加讀者閱讀之興致以及全書之可讀性。

【電子書】裝甲雄師:第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡.(第五部)莫斯科在戰慄

裝甲雄師《第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡》為講述第二次世界大戰德國裝甲部隊建軍史的戰史系列。該系列將按照二次世界大戰的時序,以單一戰役更成一單元,逐一介紹德國裝甲部隊在本時段期間的發展狀況,以及參與的戰鬥全般描述。本書也可以單本閱讀。本書為裝甲雄師系列之第五部《莫斯科在戰慄》,主要接續第四部《巴巴羅沙征俄作戰》,講述1941年8月初,德國東線陸軍在完成了「巴巴羅沙征俄作戰」第一階段目標之後,歷經了對於下一階段戰略目標的爭議之後,由於希特勒的堅持,暫時將中央集團軍的機動攻勢部隊調往烏克蘭方面,與南方集團軍合作打了基輔會戰。在獲得了輝煌戰果之後,德軍將傾全力向莫斯科進擊。東線德軍集中了東線上的14個裝甲師,分別隸屬在第二、第三、第四裝甲兵團序列下,展開向莫斯科的最後攻勢-「颱風作戰」。其中雖成就了佛亞斯馬-布利安斯克會戰的勝利,但天候因素已經變壞,降雨、降雪、低溫,以及地面泥濘的阻礙,使得德軍裝甲部隊的戰力嚴重消褪,其先鋒一度迫近莫斯科郊區,但銳力盡失,已成強弩之末了。作者在書中探討了基輔會戰的實施,是否真如現在一般觀念中所認為的,是一場不必要的會戰。作者一反既有的定見,以「普里皮特問題」為探討的核心,從野戰戰略的角度分析了基輔會戰之無法避免。這點可以說是在一般講述德蘇戰史的戰史文獻中難以讀到的精闢論點。作者並從裝甲部隊的角度,探討了1941年冬季,德軍為何一度迫近莫斯科,但最後卻功虧一簣的本質原因。本書之特色有以下:1. 從普魯士德意志軍事思想開始,宏觀的介紹德國陸軍裝甲部隊的緣起及其發展。由於德國裝甲部隊乃是二次大戰初期閃擊戰的締造者,本系列也將重點放在德國裝甲部隊與德軍閃擊戰之間的關聯及其作用之上。2. 全方位介紹德國裝甲部隊的全貌。舉凡軍事準則、發展沿革史、參戰過程、部隊編裝、重要人物、戰甲車發展,乃至裝甲部隊的旗章服制等,都包羅在內,使讀者能獲取有關德國裝甲部隊兼具深度與廣度的全面性歷史知識。3. 除了內文陳述,本書最大的特色,在於用歷史照片輔助述說故事。本書蒐集百餘張珍貴的德國裝甲部隊歷史照片,按照時期、地區、拍攝主題等配合內容,穿插於各章節之間,並輔以詳細解說的圖說,使讀者能夠就照片與本文內容相互對照,而能對二次大戰德國裝甲部隊的隊史有更深刻的了解。4. 除了對德國裝甲部隊詳細介紹,對於德軍所遭遇的對手,也就是盟國的裝甲部隊,也有相當比重篇幅的解說,使戰史的呈現具備完整性。同時也在敵我雙方的相互對比之下,使讀者更能夠清晰地了解德國裝甲部隊的特性與戰場效能。5. 本書並配有多幅參戰國戰車之側視線圖與性能諸元表,增加讀者閱讀之興致以及全書之可讀性。

【電子書】淞滬會戰:德國軍事顧問呈德國陸總部報告

八一三淞滬會戰,是中華民國八年對日抗戰中首場大規模正規會戰,國軍主動向駐上海的日本海軍特別陸戰隊防區發動攻擊,揭開了二次大戰以前,在東亞地區所發生的一場空前的海陸空三棲大戰。 淞滬會戰被當時的西方媒體稱之為「德國戰爭」(The German War),此應指德國因素在國軍中所發生的影響,具體轉換為實質的指揮管制作為以及各階層部隊之戰鬥行動。頭戴M35鋼盔的國軍部隊,操作德造戰防砲、各式防空火砲,以及德造重型榴砲。加上為數眾多的德國顧問分別進入各級司令部內,襄助國軍指揮幕僚策定作戰計畫,因應戰局變化,「德國因素」在本次會戰中確實發生了重大的影響作用。 本書為德國軍事顧問團回國後,所撰寫之淞滬會戰全般經過及其經驗教訓的正式報告。民國27年7月,希特勒為了維持三國軸心同盟的地位,決心放棄中華民國,下令在華協助中華民國國軍建軍備戰、並參與實際抗戰業務的德國軍事顧問團全員返國。他們在回到德國以後,奉德國陸軍總部之命,將在華的活動與使命,更重要的是淞滬會戰的全般過程,彙整各個人士的回憶與見聞,撰寫成本報告。 鑒於淞滬會戰是世界軍事史上第一次,海空權全面介入了一場大規模的地面戰役,若干二次大戰中慣常出現的現代化戰爭手段,都在本次會戰中首次展現。於是這份記述會戰過程及其經驗教訓的報告,將供給德國陸軍總司令部各長官與研究人員,一份用以預示未來戰爭可能形貌的良好研究素材。 讀了本報告之後,我們才赫然發現,德國顧問介入淞滬國軍實質之指揮作戰事宜,竟是如此之深。而德國顧問在文中對於淞滬會戰的描述,更是遠超越國軍方面的官方記載,不但扼要詳實,其涉及層面之完整,觀察之敏銳與視角之獨特,絕非國軍當時將校之素質所能體察。因此本報告是一份相當珍貴之淞滬會戰戰史文獻,極富價值。

【電子書】裝甲雄師:第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡.(第四部)巴巴羅沙征俄作戰

《裝甲雄師 第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡》為講述第二次世界大戰德國裝甲部隊建軍史的戰史系列。該系列將按照二次世界大戰的時序,以單一戰役自成一個單元,逐一介紹德國裝甲部隊在二次大戰各階段的發展沿革、參戰之全般狀況等,進行詳細的描述。 本書為裝甲雄師系列之第四部《巴巴羅沙征俄作戰》。第二次世界大戰初期,德意志國防軍在經歷了波蘭戰役、西方戰役的輝煌勝利後,對於如何運用機械化裝甲大兵團以遂行「作戰階層之機動戰爭」,以達到爐火純青的地步。希特勒這一次將注意力往東望去,準備擊敗其意識形態的終極敵人-共產蘇聯。德意志國防軍投入19個裝甲師,編成4個裝甲兵團,在北、中、南三個集團軍轄下,於1941年6月22日發動「巴巴羅沙作戰」,入侵蘇聯。再一次,德國陸軍裝甲部隊遂行其犀利的裝甲閃擊,一舉擊潰了蘇聯紅軍邊境上的守備部隊,往俄國境內遼闊空間突進。至8月初,北方集團軍的裝甲先鋒已經立於向列寧格勒發動最後突擊的地位,而南方集團軍則完成了烏曼會戰的包圍殲滅會戰。最大的戰果在中央集團軍方面,其在古德林與霍特等裝甲猛將指揮的兩個裝甲兵團的協同下,分別打了明斯克會戰與斯摩稜斯克會戰,擄獲了大量的紅軍,走完通往莫斯科的三分之二的路程。 《巴巴羅沙征俄作戰》,即是闡述本時期德國陸軍裝甲部隊的發展現況,其在侵俄戰役中發揮何等作用,而德軍野戰指揮官是如何指揮裝甲軍師,在俄境遼闊的空間中遂行劇烈變動的機動作戰,並對德蘇戰爭初期德軍「閃擊戰」之實際面貌及其本質進行精闢的分析。 本書特色 1. 從普魯士德意志軍事思想開始,宏觀的介紹德國陸軍裝甲部隊的緣起及其發展。由於德國裝甲部隊乃是二次大戰初期閃擊戰的締造者,本系列也將重點放在德國裝甲部隊與德軍閃擊戰之間的關聯及其作用之上。 2. 全方位介紹德國裝甲部隊的全貌。舉凡軍事準則、發展沿革史、參戰過程、部隊編裝、重要人物、戰甲車發展,乃至裝甲部隊的旗章服制等,都包羅在內,使讀者能獲取有關德國裝甲部隊兼具深度與廣度的全面性歷史知識。 3. 除了內文陳述,本書最大的特色,在於用歷史照片輔助述說故事。本書蒐集百餘張珍貴的德國裝甲部隊歷史照片,按照時期、地區、拍攝主題等配合內容,穿插於各章節之間,並輔以詳細解說的圖說,使讀者能夠就照片與本文內容相互對照,而能對二次大戰德國裝甲部隊的隊史有更深刻的了解。 4. 除了對德國裝甲部隊詳細介紹,對於德軍所遭遇的對手,也就是盟國的裝甲部隊,也有相當比重的解說,使戰史的呈現具備完整性。同時也在敵我雙方的相互對比之下,使讀者更能夠清晰地了解德國裝甲部隊的特性與戰場效能。 本書並配有多幅德國各型戰車之三視線圖與性能諸元表,增加讀者閱讀之興致以及全書之可讀性。

【電子書】裝甲雄師:第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡.(第三部)德意志非洲軍

《裝甲雄師 第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡》為講述第二次世界大戰德國裝甲部隊建軍史的戰史系列。該系列將按照二次世界大戰的時序,以單一戰役更成一單元,逐一介紹德國裝甲部隊在本時段期間的發展狀況,以及參與的戰鬥全般描述。本書為裝甲雄師系列之第三部《德意志非洲軍》。第二次世界大戰初期,北非義軍遭到駐中東英軍西沙漠部隊的擊敗,地位岌岌可危。為救援義大利盟邦,德意志國防軍統帥部特派遣一支小型、高機動性的精銳戰鬥部隊,在猛將隆美爾將軍的率領下前往北非,執行救援義軍的任務,這就是德意志非洲軍。本書即是描述,這支德意志非洲軍,如何在隆美爾的指揮下,一抵達北非後即發動猛烈的機動攻勢,在短時間內將英軍趕出了席蘭尼加沙漠的全過程。本書可以說是對小型裝甲戰鬥群,如何在廣大空間中行機動戰鬥,進行精闢描述的經典專書。 本書之特色有以下: 1. 從普魯士德意志軍事思想開始,宏觀的介紹德國陸軍裝甲部隊的緣起及其發展。由於德國裝甲部隊乃是二次大戰初期閃擊戰的締造者,本系列也將重點放在德國裝甲部隊與德軍閃擊戰之間的關聯及其作用之上。 2. 全方位介紹德國裝甲部隊的全貌。舉凡軍事準則、發展沿革史、參戰過程、部隊編裝、重要人物、戰甲車發展,乃至裝甲部隊的旗章服制等,都包羅在內,使讀者能獲取有關德國裝甲部隊兼具深度與廣度的全面性歷史知識。 3. 除了內文陳述,本書最大的特色,在於用歷史照片輔助述說故事。本書蒐集百餘張珍貴的德國裝甲部隊歷史照片,按照時期、地區、拍攝主題等配合內容,穿插於各章節之間,並輔以詳細解說的圖說,使讀者能夠就照片與本文內容相互對照,而能對二次大戰德國裝甲部隊的隊史有更深刻的了解。 4. 除了對德國裝甲部隊詳細介紹,對於德軍所遭遇的對手,也就是盟國的裝甲部隊,也有相當比重篇幅的解說,使戰史的呈現具備完整性。同時也在敵我雙方的相互對比之下,使讀者更能夠清晰地了解德國裝甲部隊的特性與戰場效能。 5. 本書並配有多幅德國各型戰車之三視線圖與性能諸元表,增加讀者閱讀之興致以及全書之可讀性。

【電子書】裝甲雄師:第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡.(第二部)西線的勝利

《裝甲雄師 第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡》為講述第二次世界大戰德國裝甲部隊建軍史的戰史系列。該系列將按照二次世界大戰的時序,以單一戰役更成一單元,逐一介紹德國裝甲部隊在本時段期間的發展狀況,以及參與的戰鬥全般描述。本書為裝甲雄師系列之第二部《西線的勝利》,講述從第二次世界大戰初期1940年5月,德國國防軍投入10個裝甲師於對西方聯軍的大攻勢「黃色案」。德軍首次集中了7個裝甲師編成裝甲兵團,於一有限的正面上實施集中重點的突破,並展開大縱深的快速突進,創下了戰史上「閃擊戰」的驚人戰例。本書為讀者介紹,德軍裝甲部隊投入「黃色案」大攻勢時之編裝型態、戰車發展。並描述西方戰役各裝甲師參戰的過程,其中對於戰史上首次之戰車大會戰有詳實的記載。全書並以普德軍事思想的觀點,為讀者分析解釋「閃擊戰」的真實意義。 本書特色 1.從普魯士德意志軍事思想開始,宏觀的介紹德國陸軍裝甲部隊的緣起及其發展。由於德國裝甲部隊乃是二次大戰初期閃擊戰的締造者,本系列也將重點放在德國裝甲部隊與德軍閃擊戰之間的關聯及其作用之上。 2.全方位介紹德國裝甲部隊的全貌。舉凡軍事準則、發展沿革史、參戰過程、部隊編裝、重要人物、戰甲車發展,乃至裝甲部隊的旗章服制等,都包羅在內,使讀者能獲取有關德國裝甲部隊兼具深度與廣度的全面性歷史知識。 3.除了內文陳述,本書最大的特色,在於用歷史照片輔助述說故事。本書蒐集百餘張珍貴的德國裝甲部隊歷史照片,按照時期、地區、拍攝主題等配合內容,穿插於各章節之間,並輔以詳細解說的圖說,使讀者能夠就照片與本文內容相互對照,而能對二次大戰德國裝甲部隊的隊史有更深刻的了解。 4.除了對德國裝甲部隊詳細介紹,對於德軍所遭遇的對手,也就是盟國的裝甲部隊,也有相當比重篇幅的解說,使戰史的呈現具備完整性。同時也在敵我雙方的相互對比之下,使讀者更能夠清晰地了解德國裝甲部隊的特性與戰場效能。 本書並配有多幅德國各型戰車之三視線圖與性能諸元表,增加讀者閱讀之興致以及全書之可讀性。

【電子書】中国向何处去:民权社会主义原理平民版(三)

作者用宏觀的角度,以馬克思主義為本,為中國政治體制的未來走向提出全新的見解。 本書內容闡述社會主義的真諦,並分析中國實行社會主義的歷程及現狀。作者詳述國際共運的起源與發展,並考據了西方國家的憲政制度、中國近代史、三民主義、台灣及國際政治現狀等等,旁徵博引,資料豐富,文筆淺白,既可作為學術研究的參考資料,也適合普羅大眾增長常識。

【電子書】中国向何处去:民权社会主义原理平民版(四)

作者用宏觀的角度,以馬克思主義為本,為中國政治體制的未來走向提出全新的見解。 本書內容闡述社會主義的真諦,並分析中國實行社會主義的歷程及現狀。作者詳述國際共運的起源與發展,並考據了西方國家的憲政制度、中國近代史、三民主義、台灣及國際政治現狀等等,旁徵博引,資料豐富,文筆淺白,既可作為學術研究的參考資料,也適合普羅大眾增長常識。

【電子書】中国向何处去:民权社会主义原理平民版(一)

作者用宏觀的角度,以馬克思主義為本,為中國政治體制的未來走向提出全新的見解。 本書內容闡述社會主義的真諦,並分析中國實行社會主義的歷程及現狀。作者詳述國際共運的起源與發展,並考據了西方國家的憲政制度、中國近代史、三民主義、台灣及國際政治現狀等等,旁徵博引,資料豐富,文筆淺白,既可作為學術研究的參考資料,也適合普羅大眾增長常識。

【電子書】中国向何处去:民权社会主义原理平民版(二)

作者用宏觀的角度,以馬克思主義為本,為中國政治體制的未來走向提出全新的見解。 本書內容闡述社會主義的真諦,並分析中國實行社會主義的歷程及現狀。作者詳述國際共運的起源與發展,並考據了西方國家的憲政制度、中國近代史、三民主義、台灣及國際政治現狀等等,旁徵博引,資料豐富,文筆淺白,既可作為學術研究的參考資料,也適合普羅大眾增長常識。

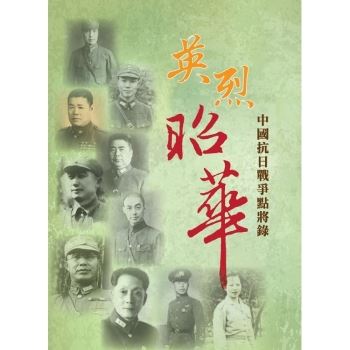

【電子書】英烈昭華:中國抗日戰爭點將錄

以抗日戰爭期間四十位著名將領的事蹟為主軸,帶領讀者領略八年抗戰的史實;作者以其獨到的觀點,對戰爭情勢及各個將領的表現做出精闢的評述。另,為免歷史書籍予人枯燥的觀感,本書採用全彩、圖文並茂的方式呈現抗戰史實。全書附有珍貴歷史照兩百餘張。.

【電子書】鐵血軍魂.第四部:抗戰前期德制新中央軍南京保衛戰之折戟沉沙

民國二十六年十一月,淞滬會戰因日軍在杭州灣登陸,而不得不實施總撤退。國軍第三戰區各兵團分向後方國防線轉移,然而在日軍陸海兵力的進擊之下,吳福、錫澄國防線相繼撤守,在這種情況下,防守南京的議題提前浮上檯面。國軍高層最後決議固守南京。南京衛戍軍係由國府在抗戰以前組建的德式中央軍核心部隊所組成,舉凡陸軍第三十六師、第八十七師、第八十八師,以及作為德式建軍示範部隊的中央軍校教導總隊,承擔了防禦首都的艱難任務。本書即是為您介紹,南京保衛戰的完整過程,以及這支被視為國民政府最趨近於現代化的部隊,如何在南京保衛戰中奮戰拒敵,迄至最後的覆亡。 本書特色 1.對於戰史的記述,從大戰略層次到野戰戰略層次、戰術層次,一直到戰鬥之細節,乃至武器裝備等,都有詳實的描述,是一部全方位記載的戰史專論。 2.參考我方與日方之文獻史料撰寫而成,平衡記述,且就史論史,客觀不偏頗。 從軍事觀點檢視整場戰役的過程,規避一般歷史著作中對於戰史研究上所可能產生的盲點,深入淺出,更能夠切中歷史關鍵因素。

【電子書】裝甲雄師:第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡.(第一部)序曲-從初始到波蘭戰役

《裝甲雄師 第二次世界大戰德國裝甲部隊之創建、戰鬥與敗亡》為講述第二次世界大戰德國裝甲部隊建軍史的戰史系列。該系列將按照二次世界大戰的時序,以單一戰役更成一單元,逐一介紹德國裝甲部隊在本時段期間的發展狀況,以及參與的戰鬥全般描述。本書《序曲 從初始到波蘭戰役》為本系列的第一部,講述從第一次世界大戰結束,德國威瑪防衛軍如何在凡爾賽和約的限制下,盡一切手段方法祕密發展機械化部隊,而裝甲部隊為其中的一個項目。重點放在德國裝甲部隊如何在德軍機動戰略的最高指導下,逐步發展成為德國陸軍的主戰部隊。最後一部分為德國裝甲部隊參與波蘭戰役,首度接受實戰考驗的過程及其經驗教訓。 本書特色 1.從普魯士德意志軍事思想開始,宏觀的介紹德國陸軍裝甲部隊的緣起及其發展。由於德國裝甲部隊乃是二次大戰初期閃擊戰的締造者,本系列也將重點放在德國裝甲部隊與德軍閃擊戰之間的關聯及其作用之上。 2.全方位介紹德國裝甲部隊的全貌。舉凡軍事準則、發展沿革史、參戰過程、部隊編裝、重要人物、戰甲車發展,乃至裝甲部隊的旗章服制等,都包羅在內,使讀者能獲取有關德國裝甲部隊兼具深度與廣度的全面性歷史知識。 3.除了內文陳述,本書最大的特色,在於用歷史照片輔助述說故事。本書蒐集百餘張珍貴的德國裝甲部隊歷史照片,按照時期、地區、拍攝主題等配合內容,穿插於各章節之間,並輔以詳細解說的圖說,使讀者能夠就照片與本文內容相互對照,而能對二次大戰德國裝甲部隊的隊史有更深刻的了解。 4.除了對德國裝甲部隊詳細介紹,對於德軍所遭遇的對手,也就是盟國的裝甲部隊,也有相當比重篇幅的解說,使戰史的呈現具備完整性。同時也在敵我雙方的相互對比之下,使讀者更能夠清晰地了解德國裝甲部隊的特性與戰場效能。 5.本書並配有多幅德國各型戰車之三視線圖與性能諸元表,增加讀者閱讀之興致以及全書之可讀性。

【電子書】寒梅傲雪:蔣中正領導中國抗日圖誌

本書以圖集方式,以時任國家領導人軍事委員會委員長蔣中正為主軸,配合圖片與詳實的圖說,呈現八年抗戰的全般歷史。本書共收錄珍貴歷史照片一百多張,其中多幅乃首次公開,彌足珍貴。除了圖輯之外,另有抗戰中最重要的22次會戰完整資料,包括兵要圖、國軍及日軍的戰鬥序列以及會戰過程簡述,幫助讀者了解八年抗戰的史實。

【電子書】失去的勝利-破解國共內戰之謎:第一部 國軍自毀長城之路

本書從各種面向剖析國共內戰國民政府失敗的原因,宏觀面從國家大戰略的角度,微觀面細節到戰後裁軍復員等因素,有許多是您絕不會在兩岸官方出版品中所讀到。讀完本書,您會對國共內戰有全新的看法。

【電子書】軍事指揮官張靈甫:第一部早年生涯與抗日烽火

相信對國共內戰戰史稍有常識的讀者,都知道民國三十六年五月在魯南孟良崮自整編師長以降,幾乎整個指揮層級高級指揮官均自戕殉國的英烈事蹟,這其中的靈魂人物,就是整編七十四師師長張靈甫將軍。 本書作者以其多年來研究張將軍之生平與戰功,寫成軍事指揮官張靈甫一書,全部共二十餘萬言,詳實的記載了身為野戰指揮官的張靈甫的事蹟。本書為其第一部,主要闡述張靈甫將軍早年的生涯,以及在對日抗戰中的作戰紀錄及其戰功。 除了以張靈甫將軍為中心的傳記報導,本書最大的特色,係內文連帶介紹了民國時期當時的歷史背景與軍史沿革,深具歷史研究與軍事戰略研究之價值。絕對會使您愛不釋手。

【電子書】軍事指揮官張靈甫:第二部國共內戰與孟良崮英烈

「軍事指揮官張靈甫」描寫抗戰期與內戰時期國軍名將張靈甫將軍的生平傳記。共分二部,本書為第二部,內容介紹國軍王牌軍第七十四軍長張靈甫將軍在國共內戰中的戰績與事跡,包括兩淮戰役、兩次漣水戰役,如何成為共軍華中野戰軍最痛恨的對手。 本書有一半討論民國三十六年之孟良崮戰役,檢討為何整編第七十四師(七十四軍)會在孟良崮覆沒。作者並對張靈甫及整七十四師之高級將領集體殉國成仁的經過,以嚴謹之考證與對比進行趨近於事實之現場還原。

【電子書】鐵血軍魂‧第一部‧蓄勢待發:抗戰前期國民革命軍德制中央軍之整建

本書特色 1.以軍事觀點解析抗戰以前德國顧問對國軍現代化的影響,有別於歷史學者從純歷史觀點的詮釋。 2.對於國軍野戰單位-陸軍調整師的編裝沿革,有深入與全面的研析。而陸軍調整師,即是抗戰初期國軍用以抗日禦侮的基本國防武力。 3.闡述國軍如何將德國制度試行於中央軍校教導總隊,在通過測試後,推行於全軍通行的經過,其中系以陸軍步兵團,作為全般改革的單位。 4.將二次大戰以前德國國防軍的軍事準則,與國軍德制部隊的建軍原則,進行對比與分析。 5.對於裝甲兵、砲兵等兵科的現代化也有深入詳實的研究。 6.本書最後一章,關於民國24年秋季大演習的描述,可說是該段歷史首次還原呈現。 7.附錄內容豐富,收錄有眾多國民政府南京時期國軍的各類文書檔案與資料,對於該段歷史研究者有莫大之助益。