新書

疫波未平:ONE WAVE RISES

縱使風浪平息,仍能聽見歷史暗潮的低語。人類文明在波波不斷的疫情中衝浪,大疫來襲,誰應負責?如有法庭,如何審判?一場場叩問,帶來一幕幕驚奇。關於世紀瘟疫最切痛、最無情、最驚悚的漫畫傑作,古今人物紛紛上場辯論,挖掘角度頁頁發人深省,天河創思邀您同來體驗獨一無二圖文閱讀旅程。PanSci泛科學、陳國偉(中興大學文學院副院長)、劉定綱(奇異果文創創意總監)深刻推薦

凋零與豐收:致芬妮

我凝視手握鐮刀的你 此刻愛戀像豐收的稻穀 詩集名稱《凋零與豐收——致芬妮》,芬妮是誰? 芬妮不是謬思女神之名,卻是作者的謬思。 芬妮一詞截自希臘神話中的冥后,波瑟芬妮(希臘語:Περσεφνη、拉丁語:Persephone),又譯為普西芬妮、泊瑟芬。波瑟芬妮是一位代表豐收與植物,卻又象徵死亡與毀滅的少女,擁抱著鐮刀,手持稻穗,荒謬的組合。 詩是一封封信,在這個矛盾的時代,尋找某位讀者,或芬妮。 這是作為一位詩寫者對於詩的熱愛——莊敬,嚴肅。 這是作為一位詩寫者對於詩的痛苦——否認,割捨。 同時間也是生而為人對於生命的熱愛與痛苦。 聯名推薦 陸穎魚(詩人) 推薦好評 徐國能(國立臺灣師範大學國文學系教授兼副主任) 楷治的詩中有兩種聲音,一是企圖透過形式的實驗,來試探詩歌的邊界; 一是在懷念與抒情中,呈現對時光的溫柔感受,二者同樣表現了他對藝術感受的執著。在晶片運算飛快的量子時代,我讀楷治的作品卻感受到舊日舒緩的節拍,像午後雨過,黃昏遲來之間,那種惹人沉思的靜謐瞬間。 陳有志(詩人) 當我靠著記憶深坐,在泛黃而偶有缺角的一張張畫面裡見到,見到那於書桌之前耐心沉思的少年,並以等量的執著聽他談論詩的隱喻和實現,談壯遊與死與生等連結自我的重要主題。我想,他是絕對痛苦也絕對充實的。在具有勢態且充滿活力的青春時期,通過易感的心靈與敏捷思想前去覺察,追索,探勘進而擁抱那些生命的重與輕。 我想,我亦是絕對痛苦卻絕對感動的。 當我們靠著記憶深坐,在楷治狂風般的撕裂與日陽般的呵護之間獲得新生的詩篇裏,我們必能與那些少年重逢——重見徘徊都市街道的自己,懷疑的自己,有傷的自己,有夢的自己,時刻感到不滿的當代的自己,而接續興起活力綻放之姿,重新前去覺察,追索,探勘進而擁抱那些生命的重與輕,擁抱那些已死將死與未死的重要主題。 陳其豐(詩人) 這是收成的時節,自馬來西亞渡海來臺,章楷治以信為槳,「用詩作舟」,追溯存在根本,探勘意識縱深。或直面相對,或托物言志,他勇於質疑,逼視青年時期的焦慮與困惑,用力發聲的同時,卻又近乎冷酷地將刀鋒橫向自我——「因為我們都知道,今夜的月光儘管隕落/明日的陽光也將劃開我們腫脹的眼」,看似凋零的表面下,有著不可輕易搖撼的堅毅與溫柔。 蕭宇翔(詩人) 《凋零與豐收——致芬妮》兼擅抒情與辯證,這兩者的和合互涉,真正昭示了詩人的宿命。章楷治進一步尋覓到一種信箋詩體,包含了詩人屬筆當下的後設自我,內外往返之間,體裁陡然擴增,如見一個世界的核心向外翻開,攤平為殼體、環帶、星雲。我們期待詩人對於節奏、句法、意象的精緻處理(或者有意掉幀),以供思維的脈絡在詩中展開,或許明白:挫敗也好,鬥志也好,只要依照一個姿勢或體式,絕對詳實,由小而大,迴還輻輳,有效地展衍,輔以有情的聲腔,與娓娓的敘述章法,人的生命、人的一切,困與逃,愛與死。這是人的歷史、人的源泉。讓詩歌使我們相信,我們能疏解一切的綁定與二元。

非死不可

「她們滿懷悲傷走來,史書上只記載下一道道乳溝。」 22世紀初期生活在外星的古典文學博士生申請前往地球,進行一場考古與論文發表之旅。當時的地球已因戰亂而充滿輻射,而她透過大數據資料庫中的監視器紀錄、社群網站檔案以及各種文獻資料,逐漸認識了她的研究對象。 「別山學」是研究20、21世紀之交的台灣古典詞學學者蔣別山的領域。蔣別山的死亡和悼念儀式被視作第三次世界大戰的導火索,因而引發眾多學者關注。在對蔣別山的生平不斷抽絲剝繭後,浮現出一位叫「英媛」的女子。 英媛是21世紀初到台灣學習的上海陸生,她與蔣別山的交往歷程使學界將其視為紅顏禍水。但她與蔣別山曲折刺激的往復紀錄使博士生的研究頓然轉向,追蹤起英媛在上海的中學生活、英媛和語文老師黃可,還有溫厚卻無法活下去的黃可身後的家國機器。 最後,英媛遠去非洲,成為普立茲獎反戰攝影師加爾古德之妻,卻在丈夫即將功成名就時離棄丈夫與文明,返祖成母狼,消失在遼夐的沙漠。 博士研究生的飛船終於降落在台灣。研討會前的導覽之旅中,她難以抵擋地陷入一個擁有美麗乳房的身體,但在研討會上訝然發現……自己,也終究是英媛的幽靈。

蝴蝶結

蝴蝶結是生命之初, 是掙脫傳統的綺麗路程, 是自我價值的具現, 是面對不義的勇氣與團結。 故事以RCA污染事件為背景。女性隨著產業成長又失落,又從失落中挺身而出,為正義而戰。生命的滾動逐漸超出自我,女性的聲音,為家庭、為友情、為公平正義的信念,不再缺席。 蝴蝶結作為意象呈現,女孩鼓起勇氣,只為曙光能夠照耀她與身在同樣困境的朋友們。跳脫傳統價值觀的桎梏,展起雙翅,翱翔在未來自由的旅程裡。由文字工作者黃淑貞、繪者劉憬樺與天河創思出版社,繼《埤塘奶奶說再見》、《城市的河流》後,共同攜手再敘這片土地上溫暖的故事。

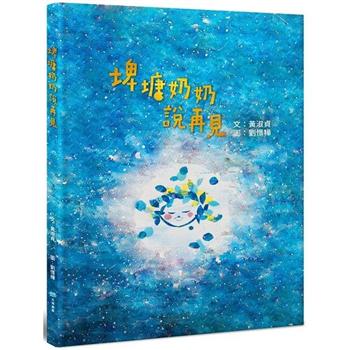

埤塘奶奶說再見

桃園台地河短流急,為了儲存雨水灌溉,陸續興建埤塘,埤塘數量曾有數千個之多,分布的密集程度,不但是全台獨有,在全世界也不多見。埤塘不僅形成桃園特殊的區域景觀,更讓桃園有了「千湖縣」的美稱,之後更因桃園大圳的興建, 讓各埤塘串連成完整的水利系統。隨著1964年石門水庫與石門大圳的興建與完工,並發揮灌溉功能後,多數的埤塘失去了其原始功能,因此數量慢慢萎縮,或用途轉變為觀光休閒池、畜養池、或保留其聚財之意的風水池等,扮演起全新角色與肩負起新時代的使命, 繼續陪伴桃園人生活,也為桃園保留了重要的生態棲地。 《埤塘奶奶說再見》繪本將歷史悠久的桃園埤塘化作年邁的「埤塘奶奶」, 並以輕柔的口吻述說著過往歲月裡,生活在埤塘中的小夜鷺、赤蛙、萍蓬草, 以及時常來埤塘嬉戲的孩子、傷心的少女、散步的老人……種種生活互動的美好回憶, 也表達了環境變動後,埤塘活力退減的感傷。藉此串連過去與未來, 為桃園獨有的埤塘文化留下可貴的紀錄,也呼籲人們對埤塘生態的保護, 迎接埤塘轉型後的嶄新未來。