新書

TaKuXi愛去哪位:客語計程車私房旅遊書

台灣第一本以「客語計程車」司機的視角切入,訪談12位在桃園、新竹、苗栗地區的計程車司機執業過程與日常生活故事,將客語司機私人的口袋旅遊路線、載客故事、學習客語的經歷都輯錄成獨特的旅遊記事。你愛去哪位呢?(ngiˇoi hi nai vi?)一起搭乘這趟計程車之旅,駛向未知的旅程吧!穿梭在馬路與巷弄之間,這些客語計程車司機儼然是「社會觀察家」,載往乘客抵達不同目的地的短暫時間內,也看見每位乘客顯露於言表之中的人生故事。他們熟知一個地方的日常文化氛圍、氣息,也帶我們看見地方變遷的樣貌,以獨特的視角帶領我們開啟一趟客家循味之旅。本書是第一本以「客語計程車司機」角度,透過隨車跟拍、訪談12位客語司機的私房美食景點,所紀錄下的旅遊散文和生命故事的集結。資歷26年的吳大哥,曾載過喝醉酒的客人,也碰過要去毒品交易的客人。曾在百貨公司當櫃姐的盧小姐,因為能說海陸腔的客語,無形中也與許多乘客拉近距離成為好朋友。主要在苗栗跑車的鑫東大哥,因為乘載客人到處旅遊,反而更熟悉自己生長的土地,還能教學客人來一句旅遊客語:「恁貴(這麼貴),算便宜一點啦!」書中精彩內容#行車人生的幕後故事#私心推薦在地美食#輕旅行私房觀光景點#旅遊客語小教室

創齡學:長大變老的終身必修課 The Age of Creative Ageing

這是一本協助每個人用藝術鍛鍊心智肌耐力、通往健康幸福老後的旅程指南。 獻給跨領域以中高齡者為主要受眾的組織,以及每一位在教育推廣現場且想投入創齡方案設計並激發影響力的夥伴! 藝術顧健康! 打造心智肌耐力的創齡指南 身處邁向超高齡的臺灣,每一個人都要為全面性的健康提早準備; 不只是身體的準備,更需要覺察自我與關照世界。創齡正是為此而生。 「創齡」讓每個人保有創造力地長大變老。 不僅是年長者,更是泛指所有世代。 這是一本協助每個人用藝術鍛鍊心智肌耐力的旅程指南。 也獻給每一位在教育推廣現場且想投入創齡方案設計並激發影響力的夥伴! 願長大變老的路上,創齡原力永遠與你同在! 本書特色 ★這本書要獻給兩群讀者:「正在或想從事創齡教育推廣深度方案的工作者」與「相信藝術能陪伴自己長大變老並帶來健康與幸福感的每一個人」。 ★以「旅程」的形式規畫四個創齡必經「站點」,逐步帶領讀者開展「創齡」思維、進入「創齡學」領域。從人人為何都需要創齡,到認識不同的創齡媒介,再從創齡工作者角度出發,從具體創齡推廣案例汲取創齡經驗與方法,最終放眼臺灣的創齡未來,展望創齡的可能性。 ★梳理創齡的發展歷史脈絡,綜觀國內外指標性的創齡推動單位與項目,借鏡國際經驗,擘畫臺灣在地化的創齡藍圖。 ★融入「服務設計」概念,以臺灣實踐經驗闡釋創齡方案設計方法,並溫馨提點步驟與細節,幫助有志從事創齡服務者裝備創齡服務能力。 ★納入神經科學、神經美學的研究,期以科學與藝術合作,跨領域思考創齡推廣的可能性。 ★引介「社會處方箋」的觀念,以符合人們在健康與福祉的全面需求,開創創齡在地化實踐的新契機。

【電子書】創齡學:長大變老的終身必修課

這是一本協助每個人用藝術鍛鍊心智肌耐力、通往健康幸福老後的旅程指南。 獻給跨領域以中高齡者為主要受眾的組織,以及每一位在教育推廣現場且想投入創齡方案設計並激發影響力的夥伴! 藝術顧健康! 打造心智肌耐力的創齡指南 身處邁向超高齡的臺灣,每一個人都要為全面性的健康提早準備; 不只是身體的準備,更需要覺察自我與關照世界。創齡正是為此而生。 「創齡」讓每個人保有創造力地長大變老。 不僅是年長者,更是泛指所有世代。 這是一本協助每個人用藝術鍛鍊心智肌耐力的旅程指南。 也獻給每一位在教育推廣現場且想投入創齡方案設計並激發影響力的夥伴! 願長大變老的路上,創齡原力永遠與你同在! 本書特色 ★這本書要獻給兩群讀者:「正在或想從事創齡教育推廣深度方案的工作者」與「相信藝術能陪伴自己長大變老並帶來健康與幸福感的每一個人」。 ★以「旅程」的形式規畫四個創齡必經「站點」,逐步帶領讀者開展「創齡」思維、進入「創齡學」領域。從人人為何都需要創齡,到認識不同的創齡媒介,再從創齡工作者角度出發,從具體創齡推廣案例汲取創齡經驗與方法,最終放眼臺灣的創齡未來,展望創齡的可能性。 ★梳理創齡的發展歷史脈絡,綜觀國內外指標性的創齡推動單位與項目,借鏡國際經驗,擘畫臺灣在地化的創齡藍圖。 ★融入「服務設計」概念,以臺灣實踐經驗闡釋創齡方案設計方法,並溫馨提點步驟與細節,幫助有志從事創齡服務者裝備創齡服務能力。 ★納入神經科學、神經美學的研究,期以科學與藝術合作,跨領域思考創齡推廣的可能性。 ★引介「社會處方箋」的觀念,以符合人們在健康與福祉的全面需求,開創創齡在地化實踐的新契機。

【電子書】創齡學

這是一本協助每個人用藝術鍛鍊心智肌耐力、通往健康幸福老後的旅程指南。 獻給跨領域以中高齡者為主要受眾的組織,以及每一位在教育推廣現場且想投入創齡方案設計並激發影響力的夥伴! 藝術顧健康! 打造心智肌耐力的創齡指南 身處邁向超高齡的臺灣,每一個人都要為全面性的健康提早準備; 不只是身體的準備,更需要覺察自我與關照世界。創齡正是為此而生。 「創齡」讓每個人保有創造力地長大變老。 不僅是年長者,更是泛指所有世代。 這是一本協助每個人用藝術鍛鍊心智肌耐力的旅程指南。 也獻給每一位在教育推廣現場且想投入創齡方案設計並激發影響力的夥伴! 願長大變老的路上,創齡原力永遠與你同在! 本書特色 ★這本書要獻給兩群讀者:「正在或想從事創齡教育推廣深度方案的工作者」與「相信藝術能陪伴自己長大變老並帶來健康與幸福感的每一個人」。 ★以「旅程」的形式規畫四個創齡必經「站點」,逐步帶領讀者開展「創齡」思維、進入「創齡學」領域。從人人為何都需要創齡,到認識不同的創齡媒介,再從創齡工作者角度出發,從具體創齡推廣案例汲取創齡經驗與方法,最終放眼臺灣的創齡未來,展望創齡的可能性。 ★梳理創齡的發展歷史脈絡,綜觀國內外指標性的創齡推動單位與項目,借鏡國際經驗,擘畫臺灣在地化的創齡藍圖。 ★融入「服務設計」概念,以臺灣實踐經驗闡釋創齡方案設計方法,並溫馨提點步驟與細節,幫助有志從事創齡服務者裝備創齡服務能力。 ★納入神經科學、神經美學的研究,期以科學與藝術合作,跨領域思考創齡推廣的可能性。 ★引介「社會處方箋」的觀念,以符合人們在健康與福祉的全面需求,開創創齡在地化實踐的新契機。

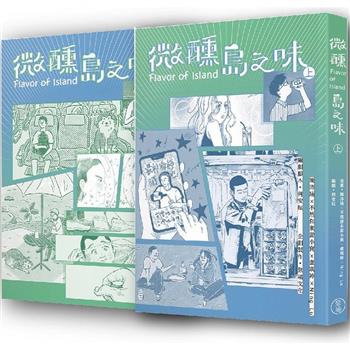

微醺島之味 上下(2冊合售)

臺灣第一本原創地酒漫畫。 集結臺灣七位漫畫家與編劇共同創作,以臺灣在地作物釀造的酒為引,醞釀出不同的故事;透過口中的滋味,道出彼此對地方情感的依戀、釀酒職人的執著,交織人與人之間的浪漫互動、世代間的羈絆、追逐夢想的故事、對人生意義的思索,甚或是對人生遺憾的和解。在微醺的氣泡裡,品味台灣在地的風土之味。 ★臺灣第一本原創地酒漫畫 ★七位新銳漫畫家X編劇腳本共同創作 當你偶然在網路上看見「微醺島之味」的消息, 就要開始注意,這可能是某個故事的開端。 「酒才能讓一個靈魂,徹底認識另一個靈魂。」 沒有人知道酒吧的來歷,也不清楚會停留多久, 它總是一次只販售一種地酒純釀,只有那些有緣人才能遇見。 這是「微醺島之味」,是神祕老闆阿川的無酒單行動酒吧。 故事的起點,就從地圖上閃爍的光點開始說起…… 《微醺島之味》集結七位漫畫家與編劇共同創作,以八種臺灣在地作物釀造的酒為引,醞釀出不同的故事;透過口中的滋味,道出彼此對地方情感的依戀、釀酒職人的執著,交織人與人之間的浪漫互動、失意男子的念想、一言難盡的曖昧情愫、埋頭創作的堅持、世代間的羈絆、對人生意義的思索,甚或是對人生遺憾的和解…… 酒,是靜謐瞬間的魔幻時刻。在微醺的氣泡裡,品味文化、歷史、情感融合成的台灣在地風土之味。 「我們想說的,不是一個只有成功者的故事,也不是關於文史或知識性的脈絡,而是關於這塊土地上,人跟人、人跟土地之間的關係與生活的故事,也許它是一種無形的文化氛圍,卻可以藉由這些圖文創作者的詮釋、轉譯,從連結彼此的情感記憶中被察覺、被意會與被提取。」——聚場文化計畫主持人 周得豪

回家

繪本《回家》以「小米」貫穿全篇故事,從長輩對遊子的招喚,述說部落生活的歲時與思念,在世代對話中,由青年的發聲促使真正回到自己的部落,一起向著大海展望對彼此守護的心意。 從部落出發,讓文化歷史的記憶代代相傳 每一個族群都有其悠久的文化典故;每一個家族都有其獨特的歷史脈絡,這些文化與歷史影響我們的生活型態,也塑造我們的意識價值,讓我們確立自己是誰!在地文化故事的改編出版,以真實的生活經驗,傳遞出向自然學習的共同情感。 繪本《回家》 小米曾是原住民很重要的主食,也是部落祭儀最主要的祭品,從一年四季流轉的歲時,都是以小米作為核心延伸而出。但隨著部落青壯人口的外流,也讓原本種植小米的面積大幅縮減,連帶也讓原鄉文化漸漸失散零落。 拉勞蘭部落最早自2005年起,以有計劃性的方式復育消失近30年之久的小米。在找回並學習祖先智慧與精神的歷程中,才緩慢地復育回小米承載的文化及風土的意義。 插畫家鄭宜芳(YiVon Cheng 艸方)以結合日常生活的片段元素,鋪陳出部落小米種植耕作的歷程。不只傳遞了部落長者的心聲,也從青年的反應中,展現了親子間的文化傳承。

記得

繪本《記得》中的每一頁文字都是一種「聲音」的傳達,而「聲音」也是部落青年在參與海祭過程最深刻的記憶。從砍竹子、槍聲劃破夜空、在部落奔跑的喘息與隨著身體擺動的臀鈴聲,都是作者及繪者試圖想要傳達的意涵,也許總有一天我們都會離開,但曾經一起經歷過的聲音記憶,會讓我們憶起家鄉的故事或願意一起回鄉耕耘。 從部落出發,讓文化歷史的記憶代代相傳 每一個族群都有其悠久的文化典故;每一個家族都有其獨特的歷史脈絡,這些文化與歷史影響我們的生活型態,也塑造我們的意識價值,讓我們確立自己是誰!在地文化故事的改編出版,以真實的生活經驗,傳遞出向自然學習的共同情感。 繪本《記得》 拉勞蘭部落在每年7月的最後一個週六、週日舉行為期兩天的豐年祭(收穫祭masalut)。另外,還有個特別的祭典「海祭」: 「傳說在很久很久以前,部落青年在頭目兩個兒子帶領下,前往離島獵場狩獵。但小兒子早已謀串所有的青年要謀害大哥,因此誘騙大哥留在島上,並將竹筏偷偷划走,直到天黑了大哥才發現被棄留在島上。在大哥難過泣訴時,海中一條大魚向他說話,並讓大哥坐在背鰭上帶回到部落,獲救的大哥也向大魚允諾:「每年小米收穫祭的到來,我一定會帶領部落的族人來到海邊向大海祭祀作為感謝報答之意」。而試圖想要篡位的小兒子,也被頭目驅逐部落,讓部落的傳統制度及文化得以歸根。」 ──戴明雄牧師 在地故事的轉譯,不直接講述這段傳說的歷程,而是由作者盧方方以詩意的文字,搭配插畫家施佳伶(A Shih)開闊視野的構圖,將海祭從夜晚到清晨的過程逐一描繪,希望傳達給每位參與過海祭的族人,都要「記得」與珍惜這段共有的記憶。

【電子書】回家

繪本《回家》以「小米」貫穿全篇故事,從長輩對遊子的招喚,述說部落生活的歲時與思念,在世代對話中,由青年的發聲促使真正回到自己的部落,一起向著大海展望對彼此守護的心意。 從部落出發,讓文化歷史的記憶代代相傳 每一個族群都有其悠久的文化典故;每一個家族都有其獨特的歷史脈絡,這些文化與歷史影響我們的生活型態,也塑造我們的意識價值,讓我們確立自己是誰!在地文化故事的改編出版,以真實的生活經驗,傳遞出向自然學習的共同情感。 繪本《回家》 小米曾是原住民很重要的主食,也是部落祭儀最主要的祭品,從一年四季流轉的歲時,都是以小米作為核心延伸而出。但隨著部落青壯人口的外流,也讓原本種植小米的面積大幅縮減,連帶也讓原鄉文化漸漸失散零落。 拉勞蘭部落最早自2005年起,以有計劃性的方式復育消失近30年之久的小米。在找回並學習祖先智慧與精神的歷程中,才緩慢地復育回小米承載的文化及風土的意義。 插畫家鄭宜芳(YiVon Cheng 艸方)以結合日常生活的片段元素,鋪陳出部落小米種植耕作的歷程。不只傳遞了部落長者的心聲,也從青年的反應中,展現了親子間的文化傳承。

【電子書】記得

繪本《記得》中的每一頁文字都是一種「聲音」的傳達,而「聲音」也是部落青年在參與海祭過程最深刻的記憶。從砍竹子、槍聲劃破夜空、在部落奔跑的喘息與隨著身體擺動的臀鈴聲,都是作者及繪者試圖想要傳達的意涵,也許總有一天我們都會離開,但曾經一起經歷過的聲音記憶,會讓我們憶起家鄉的故事或願意一起回鄉耕耘。 從部落出發,讓文化歷史的記憶代代相傳 每一個族群都有其悠久的文化典故;每一個家族都有其獨特的歷史脈絡,這些文化與歷史影響我們的生活型態,也塑造我們的意識價值,讓我們確立自己是誰!在地文化故事的改編出版,以真實的生活經驗,傳遞出向自然學習的共同情感。 繪本《記得》 拉勞蘭部落在每年7月的最後一個週六、週日舉行為期兩天的豐年祭(收穫祭masalut)。另外,還有個特別的祭典「海祭」: 「傳說在很久很久以前,部落青年在頭目兩個兒子帶領下,前往離島獵場狩獵。但小兒子早已謀串所有的青年要謀害大哥,因此誘騙大哥留在島上,並將竹筏偷偷划走,直到天黑了大哥才發現被棄留在島上。在大哥難過泣訴時,海中一條大魚向他說話,並讓大哥坐在背鰭上帶回到部落,獲救的大哥也向大魚允諾:「每年小米收穫祭的到來,我一定會帶領部落的族人來到海邊向大海祭祀作為感謝報答之意」。而試圖想要篡位的小兒子,也被頭目驅逐部落,讓部落的傳統制度及文化得以歸根。」 ──戴明雄牧師 在地故事的轉譯,不直接講述這段傳說的歷程,而是由作者盧方方以詩意的文字,搭配插畫家施佳伶(A Shih)開闊視野的構圖,將海祭從夜晚到清晨的過程逐一描繪,希望傳達給每位參與過海祭的族人,都要「記得」與珍惜這段共有的記憶。

【電子書】回家

繪本《回家》以「小米」貫穿全篇故事,從長輩對遊子的招喚,述說部落生活的歲時與思念,在世代對話中,由青年的發聲促使真正回到自己的部落,一起向著大海展望對彼此守護的心意。 從部落出發,讓文化歷史的記憶代代相傳 每一個族群都有其悠久的文化典故;每一個家族都有其獨特的歷史脈絡,這些文化與歷史影響我們的生活型態,也塑造我們的意識價值,讓我們確立自己是誰!在地文化故事的改編出版,以真實的生活經驗,傳遞出向自然學習的共同情感。 繪本《回家》 小米曾是原住民很重要的主食,也是部落祭儀最主要的祭品,從一年四季流轉的歲時,都是以小米作為核心延伸而出。但隨著部落青壯人口的外流,也讓原本種植小米的面積大幅縮減,連帶也讓原鄉文化漸漸失散零落。 拉勞蘭部落最早自2005年起,以有計劃性的方式復育消失近30年之久的小米。在找回並學習祖先智慧與精神的歷程中,才緩慢地復育回小米承載的文化及風土的意義。 插畫家鄭宜芳(YiVon Cheng 艸方)以結合日常生活的片段元素,鋪陳出部落小米種植耕作的歷程。不只傳遞了部落長者的心聲,也從青年的反應中,展現了親子間的文化傳承。

【電子書】記得

繪本《記得》中的每一頁文字都是一種「聲音」的傳達,而「聲音」也是部落青年在參與海祭過程最深刻的記憶。從砍竹子、槍聲劃破夜空、在部落奔跑的喘息與隨著身體擺動的臀鈴聲,都是作者及繪者試圖想要傳達的意涵,也許總有一天我們都會離開,但曾經一起經歷過的聲音記憶,會讓我們憶起家鄉的故事或願意一起回鄉耕耘。 從部落出發,讓文化歷史的記憶代代相傳 每一個族群都有其悠久的文化典故;每一個家族都有其獨特的歷史脈絡,這些文化與歷史影響我們的生活型態,也塑造我們的意識價值,讓我們確立自己是誰!在地文化故事的改編出版,以真實的生活經驗,傳遞出向自然學習的共同情感。 繪本《記得》 拉勞蘭部落在每年7月的最後一個週六、週日舉行為期兩天的豐年祭(收穫祭masalut)。另外,還有個特別的祭典「海祭」: 「傳說在很久很久以前,部落青年在頭目兩個兒子帶領下,前往離島獵場狩獵。但小兒子早已謀串所有的青年要謀害大哥,因此誘騙大哥留在島上,並將竹筏偷偷划走,直到天黑了大哥才發現被棄留在島上。在大哥難過泣訴時,海中一條大魚向他說話,並讓大哥坐在背鰭上帶回到部落,獲救的大哥也向大魚允諾:「每年小米收穫祭的到來,我一定會帶領部落的族人來到海邊向大海祭祀作為感謝報答之意」。而試圖想要篡位的小兒子,也被頭目驅逐部落,讓部落的傳統制度及文化得以歸根。」 ──戴明雄牧師 在地故事的轉譯,不直接講述這段傳說的歷程,而是由作者盧方方以詩意的文字,搭配插畫家施佳伶(A Shih)開闊視野的構圖,將海祭從夜晚到清晨的過程逐一描繪,希望傳達給每位參與過海祭的族人,都要「記得」與珍惜這段共有的記憶。