新書

臺灣蝶類紅皮書名錄

本報告根據國際自然保育聯盟威脅評估系統與準則(International Union for Conservation of Nature threat assessment system and criteria),首次對臺灣464種蝶類進行國家蝶類紅皮書名錄評估。評估時排除了偶發種、疑問種、外來種、疑已滅絕物種,及離島物種(珠光裳鳳蝶除外),最終納入358個種/亞種進行區域評估。結果顯示,臺灣共有27種國家級受脅蝶類,其中國家級極危(Nationally Critically Endangered)有2種,分別是黃鳳蝶和夸父璀灰蝶;國家級瀕危(Nationally Endangered)有5種,包括角翅黃蝶、臺灣脈弄蝶、南方燕藍灰蝶、大紫蛺蝶和波紋黛眼蝶;另有20種屬於國家級易危(Nationally Vulnerable)。其餘評估結果包括171種屬於國家級接近受脅(Nationally Near-threatened)、150種屬於國家級暫無危機(Nationally Least Concern),以及11種屬於資料缺乏(Data Deficient)。在有進行評估的蝴蝶中,受脅物種占7.5%,接近受脅物種占47.8%;其中僅有6種被納入全球尺度之評估,全數被列為暫無危機(Least Concern)等級。This report presents the first national Red List assessment of Taiwan's butterflies using the International Union for Conservation of Nature (IUCN) threat assessment system and criteria. Of the 464 butterfly species in Taiwan, 358 species/subspecies were selected for regional assessment, excluding vagrant species, questionable records, introduced species, presumably extinct species, and off-shore island species (except Troides magellanus sonani). The assessment identified 27 nationally threatened butterfly species in Taiwan. Of these, 2 species are categorized as Nationally Critically Endangered (NCR): Papilio machaon sylvina and Sibataniozephyrus kuafui. Five species are classified as Nationally Endangered (NEN): Eurema laeta punctissima, Praethoressa horishana, Everes lacturnus rileyi, Sasakia charonda formosana, and Lethe rohria daemoniaca. Additionally, 20 species are classified as Nationally Vulnerable (NVU). The remaining assessment results include 171 species classified as Nationally Near Threatened (NNT), 150 species classified as Nationally Least Concern (NLC), and 11 species classified as Data Deficient (DD). Of the species assessed, 7.5% was nationally threatened and 47.8% was nationally near-threatened. Among the evaluated butterflies, threatened species account for 7.5%, and near-threatened species account for 47.8%; among these, only 6 species have been included in global-scale assessments, all of which are listed as Least Concern (LC).

村裡遇見熊:原鄉社區的日常生活與黑熊救援行動

近年來,臺灣黑熊頻繁出現在部分山村聚落周邊,其中多位於原住民族的傳統領域。本書以2019至2022年救援的大埔幼熊Mulas、利稻幼熊Litu、錦屏母熊、崁頂小公熊Umas,以及東卯山大公熊711/568等五起案例為基礎,嘗試從更為多元的角度,闡述臺灣黑熊保育議題的層次與複雜性。希望透過在地部落社區的視角引導社會大眾對與黑熊比鄰而居的人們有更多的同理,看見他們的需求與困境,共尋與自然共存共榮的解方。

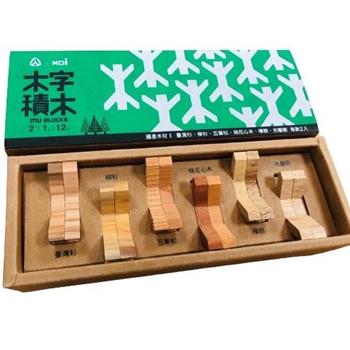

來自森林的禮物[精裝]二版

小松鼠的積木不見了!媽媽勸他去找木工阿姨食蟹獴幫忙......阿獴阿姨會如何幫忙呢?他們能不能找到合用的木材?要怎麼樣才能把木材變成積木?森林所提供給我們的禮物,不只是在林蔭下活動時,所感受到的涼爽宜人氣息。大至書桌、櫥櫃、椅子、樂器,小至孩子們手上的玩具、餐具等,都來自於有溫度的木材和工匠們的巧思,值得再三玩味。

山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇

農業部林業及自然保育署嘉義分署自110年起開始了阿里山林業史原住民篇的資料調查與編纂工作,透過田野調查及訪談整理了超過50位受訪者涵蓋了近半世紀的寶貴記憶,並透過精緻插畫及美編設計,帶領讀者深入了解阿里山林業史及鄒族百年歷史知識。 《山林鄒足跡-阿里山林業史鄒族篇》是阿里山林業與鄒族歷史的精華,體現百年阿里山林業史與鄒族間之互動感知及多元史觀視角,林業及自然保育署嘉義分署邀請各位讀者能親自深刻體驗與認識。

走進彼桑拉返 2:迪娜與她的種子Bunun tu Pisanglavan 2:Tina tu Tani

本書紀錄花蓮卓溪鄉卓清村的布農族女性,在自家家庭菜園(Pisanglavan)中,透顯的布農傳統農耕智慧,特別是各種不見於市的布農豆,其交換、種植、馴化、保存、食用等。以大量圖像和第一手記錄文字,帶領讀者一起探尋卓清村布農長輩的保種日日。在地保種,延續的是人與土地和天候持續互動對話,保存的是人與豆多變化的生命關係。

走進彼桑拉返:布農的菜園Bunun tu Pisanglavan

花布般點綴在水田畸零地的菜園、山坡邊動物頻繁出沒的斜坡菜園、家旁邊儼然成為小森林的菜園......本書記錄花蓮卓溪鄉卓清村的布農族女性,在自家家庭菜園(Pisanglavan)中,透顯的布農傳統農耕智慧、與自然共生的種種生活經驗;也紀錄眾人為了保存延續這些生活風景所發起的接傳人課程,呈現部落裡充滿生命力的互動動態。豐富輕鬆的圖文記錄,讓長輩們各自現身說法,帶領讀者以最平易近人的方式,走進這些菜園,看見所謂民族文化和地方知識,其實就在生活之中。

有歌一起唱:林班與林班歌[附光碟]

本書《有歌一起唱—林班與林班歌》,係將走訪早期林班工作者口述訪談資料及採集之林班歌謠紀錄保存,本書讓讀者透過簡單插畫及扼要文字瞭解林班工作者的日常生活,並將田野調查訪談內容以故事方式呈現,將臺灣過去林業發展過程、林班工作者的勞動記憶加以蒐集保存。

鄒的植物書= Plants book of Cou[精裝/3版]

鄒族為阿里山地區原始社群,據考古學推算泛鄒族文化已超過四千年,但歷史文獻僅追溯明朝起算,鄒族人用口述傳承、舉辦傳統祭儀、圖騰編織或動植物應用等記錄著大阿里山的脈絡,然與外族混居通婚、聯婚漢化或族人高齡化等,代代相傳的傳統智慧面臨流失危機,鄒族的原民文化中,植物也與生活及信仰息息相關,

靚水之光:蘭陽平野自然發現史[精裝]

本書以蘭陽平原及龜山島做為場景,爬梳清代至日治時期(1812-1945)西方及日本的自然採集旅行家所留下的文獻史料撰寫而成,述說旅人在蘭陽地區的發現故事,是繼《桃色之夢》、《霧林之歌》、《貂山之越》之後所完成的第四部作品。至此,宜蘭縣全境及新北市淡蘭古道山區的早期自然發現史全部出版完成。

永續的里山自然資本經營:SDGs與ESG時代的生物多樣性全球趨勢

過去森林、河川、以及依附著森川里海生存的生態系,往往因產業發展而受到衝擊。然而在近10年來,ESG資訊揭露、CDP水資源揭露、森林揭露、FSC森林認證、雨林聯盟認證等等自然資本評估、驗證指標的出現,顯示為了把生態環境成本外部化的作法已經不再可行,開發者、生產者必須把生態保育當作企業經營的一環,並且將製程中對於生態的影響納入生產成本來思考。本書從自然資本趨勢從何而起,並親自訪問日本大型企業以及跨國集團的應對策略,提供保全生物多樣性及自然資本永續經營重要的新視野。自然資本在現今的社會中已經變成是評價國家誠信與富足的指標。台灣的企業經營者與投資者想要在這股浪潮中持續生存,必須將森川里海的資源與生態視為重要的資本。

森林裡的小圓[二版/精裝]

五色鳥小圓住在森林裡的一個樹洞中,這座森林裡常常會有工人來照顧樹木。 某一天,小圓發現熟悉的森林變得不太一樣…...似乎有些樹木不見了! 小圓驚慌的在森林裡四處飛行,不小心飛進了一間木材工廠睡著了,工廠裡的小女孩發現了小圓,細心照顧著牠。 小圓醒來後,驚訝的發現有很多使用木頭做出來的物品,而在跟小女孩玩遊戲時,小圓想起了牠的家,想快點回去看看現況,於是告別了小女孩,往森林飛去。 小圓飛到了森林的另一邊,看到工人們正在栽種小樹。 牠開心的想:原來還有新生的小樹會加入森林呀!這樣的話,森林一直好好的存在著,真是太好了! 作者簡介: 出生和生長於台灣。大學畢業後在偶動畫公司擔任角色與美術設計一年多,離開後才開始畫圖直到現在。擅長使用壓克力顏料、水性蠟筆、複合媒材拼貼進行創作,喜歡畫城市、怪物和植物。創作內容多以當下的感受或是生活經驗為主題。 曾獲得2014美國3X3當代插畫獎及2015、2018波隆那兒童插畫獎。更以其繪本《HOME》奪下2021年「義大利波隆那書展拉加茲獎文學類首獎」(Bologna Ragazzi Award - Fiction)。這是臺灣有史以來,第一次獲得此項殊榮。這本風光橫掃國內外圖書大獎的繪本,同時獲得了「台北書展大獎兒少類首獎」及「金鼎獎兒童及少年圖書獎」。 廉恩平常是木訥溫和的插畫家,到了晚上和假日也就是小孩在家的時候,就會化身抓狂媽媽。

步道工法設計手冊[四冊合售]

林業及自然保育署將「步道工法設計手冊與教育訓練計畫」重整編輯為主冊及三本分冊的工具書,參考步道設計工法新知,及本土步道工程經驗,以步道課題為導向,探討工法與環境因子交互關係檢索系統,以篩選適切工法,提供委辦及規劃設計單位參考。

ta ta ta tiraw i wali no wa:li 去!去!去!去東邊的東邊[精裝]

繪本以港口部落田間驅蟲儀式為主題,描述部落早期種稻的故事,在過去發現蟲害時,農人會使用竹製蟲梳刷掉蟲子,如果依然無效,就會透過占卜選出三個女性階級,一起到田裡做驅蟲儀式。儀式進行時,女孩們一邊揮著香蕉葉,一邊唸著:「去!去!去!去東邊的東邊!不要再過來!」

臍帶之地:豐濱地方文化材料圖誌vol.2[精裝]

《臍帶之地2》以「與山生活」為主題,透過季節架構,呈現部落對應不同時 節的活動、於自然環境中的生活,呈現豐濱地區海邊、溪邊環境獨特的生活樣態與 山林資源應用方式,讓讀者在翻閱書籍時,像跟著老人家的腳步學習。扎實的內容來自訪談豐濱鄉磯崎、新社、復興、貓公、港口與靜浦6個部落,共 43位老人家,67種材料的傳統運用智慧,場域多元豐富,從人與自然環境間共生的依存關係,紀錄族群累積的記憶與發展經驗,並特別以漫畫的繪製動感表現原住民族透過身體活動,在傳統文化中實踐原住民族的知識,再以文字描述族群的文化和技術特性。

papina``on tarakarihaw小心!淺水灘[精裝]

繪本《小心!淺水灘》以靜浦部落利用秀姑巒溪運送部落建築材料的過程。部落的婦女一早就準備好一天的餐食,讓上山採集材料的男性吃飽早餐帶著午餐出發,而山上材料如何運送下山到部落,則需憑著勇氣和智慧,利用溪流運輸,避開激流漩渦,記得出門時阿公的叮嚀,一起出門要一起平安回家,為一件事動員整個部落,意味著互相照護與互相幫忙的集體力量。

當永續列車駛進森川里海:以生物多樣性為本的淨零、ESG與永續發展目標

淨零、ESG、GBF實現臺灣的自然永續聯合國報告指出 ,全球約有一半的GDP產值,必須仰賴健康的生態系。瑞士再保險公司(Swiss Re)的報告更說明全球超過一半的GDP產值仰賴地球生物多樣性的支撐。世界銀行更預測,一旦大自然提供的生態系統服務例如昆蟲授粉、海洋魚類提供食物、天然林提供木材等系統崩潰,可能會導致2030年全球GDP減少2.7萬億美元。過去全球商業模式從自然資源:空氣、土壤、森林、水等取用各種物質作為生產製造的原料,得以建立企業,拓展事業版圖,當生物多樣性不斷流失後,企業也會陷入經營風險。近年由於過度消耗自然資源造成生態破壞與氣候變遷加劇,全球對於永續課題及行動進入新階段,無論在生物多樣性、淨零減碳、企業ESG等都被課以新的目標與任務。本書盤點永續發展目標、全球生物多樣性框架GBF、淨零轉型、以及企業ESG等不同面向,並介紹如何運用國土生態藍圖達成臺灣的自然永續。而本書也提供多個案例,介紹企業對於臺灣自然保育的參與方式,除了近來備受矚目的碳匯之外,還有更多樣的可能與機會。

原綠覺醒:行道樹與校園植物潛力原生植物培育手冊

近年行道樹與校園植物的營造傾向採用原生種和增進生物多樣性,本書提供臺灣不同地區具發展潛力之原生植物清單(共227種植物),說明採集、果實與種子的處理流程及苗木培育的基本觀念,並提供26種原生植物的栽培各論,希望能幫助政府機關及育苗、園藝景觀相關人員將原生植物納入規劃,民眾也能藉由此書認識更多原生植物,了解植物培育的相關知識。

山上的布農學校-ItuMamahav tu Pasnanavaan

本書集結了山胡椒學習基地的山林課程內容,我們以 Minbunun(成為人)作為學習的核心,並因應在地人文與自然資源,以及耆老山林知識與技能,發展出課程地圖,從布農族對山林的信仰觀,到以家為中心所發展出的山田與狩獵文化,以及與周邊植物互動產生的物質文化等,此外,也編入內本鹿布農族人與該流域空間人地關係的歷史變遷,從地方窺見與臺灣與世界史的互動關係。

![來自森林的禮物[精裝]二版 來自森林的禮物[精裝]二版](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218429755/2025218429755m.jpg?v=c176b)

![有歌一起唱:林班與林班歌[附光碟] 有歌一起唱:林班與林班歌[附光碟]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20153/2015390174758/2015390174758m.jpg?v=cc947)

![鄒的植物書= Plants book of Cou[精裝/3版] 鄒的植物書= Plants book of Cou[精裝/3版]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20237/2023750016686/2023750016686m.jpg?v=6b937)

![靚水之光:蘭陽平野自然發現史[精裝] 靚水之光:蘭陽平野自然發現史[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330341908/2027330341908m.jpg?v=9fd83)

![森林裡的小圓[二版/精裝] 森林裡的小圓[二版/精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218347394/2025218347394m.jpg?v=dc026)

![步道工法設計手冊[四冊合售] 步道工法設計手冊[四冊合售]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20144/2014420010370/2014420010370m.jpg?Q=c6e06)

![ta ta ta tiraw i wali no wa:li 去!去!去!去東邊的東邊[精裝] ta ta ta tiraw i wali no wa:li 去!去!去!去東邊的東邊[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360116589/2025360116589m.jpg?Q=dc4e6)

![臍帶之地:豐濱地方文化材料圖誌vol.2[精裝] 臍帶之地:豐濱地方文化材料圖誌vol.2[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360116619/2025360116619m.jpg?Q=3338e)

![papina``on tarakarihaw小心!淺水灘[精裝] papina``on tarakarihaw小心!淺水灘[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360116749/2025360116749m.jpg?Q=dad24)