新書

藍寶奇遇記

藍鯨小藍與媽媽一同邀遊大海,認識大大小小的生物。小藍與媽媽遇見水母、海豚和鬼蝠虹,看見困住小魚的塑膠袋,還有從沒見過的黄色圈圈,好奇的小藍越來越靠近黄色的圈圈·······。 2020年臺東長濱沙灘的海浪輕輕拍打著一頭擱淺死亡的藍鯨。他的頭部被一條粗重的纜繩纏繞,專家研判其死亡原因是無法開口攝食,長期飢餓過度而死亡。本書的主角小藍,是臺東擱淺藍鯨的投影,國立海洋生物博物館精由繪本帶領讀者們一探海洋生物的生活,感受人類行為對環境的影響,期望我們能一同擁抱大海。

南溟有鯤 破浪翻騰 海洋生物博物館紀實 2000-2024

國立海洋生物博物館自1988年起始籌備,2000年臺灣水域館竣工迎來第一批觀眾,陸續開放珊瑚王國館和世界水域館;近年更加著重海洋教育推廣任務,結合博物館與研究資源成立海洋科學教育中心,典藏展示教育大樓也於2024年開工,逐步在後灣海濱建立望向世界海洋的基地,每一步都凝聚無數人的心血和努力。《南溟有鯤 破浪翻騰—海洋生物博物館紀實2000-2024》透過訪談歷任館長、現任館員,以及參閱本館刊物《奧秘海洋》、歷年年報及館務等資料,盡可能地爬梳海生館航行的軌跡,忠實記錄航程中的創思和省思。

南溟有鯤 破浪翻騰 海洋生物博物館立體書

作為臺灣首座融合水族生物展示與海洋生物學研究的博物館,自籌備以來經歷了不少創新與挑戰,也因此在開館即將邁入 25 週年之際,海生館出版了《南溟有鯤 破浪翻騰 國立海洋生物博物館紀實暨立體書 2000 2024 》,呈現從建館到開館以來的發展軌跡。為紀念海生館近25 年來 走過的篳路藍縷,這次的紀念專書特別設計為兩冊,分為紀實專書 與立體書 。套書共限量 300 套。 紀實專書 透過訪談歷任館長、現任館長和館員,以及參考本館《奧秘海洋》和歷年年報等資料,全面呈現了海生館的發展軌跡。立體書則以立體模型和圖像呈現海生館的展區設計理念與海洋生物研究的精髓,不僅為讀者創造特殊的閱讀體驗,更能增加書籍的趣味性與互動性,讓讀者們更加感受海生館的魅力和活力 。儘管面臨諸多困難,海生館仍不斷努力取得研究、展示和教育推廣等方面的成就,並堅持致力於海洋保育和教育使命。未來,將繼續創新,擴大影響力,為海洋的永續發展做出更大的貢獻。

鯨豚與我:2023第四屆臺灣科學節《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動得獎作品集

自2020年起,海生館為鼓勵12年國教學生以「閱讀」探索海洋,每年舉辦以海洋為主題的徵文暨繪圖活動。本屆「2023第四屆臺灣科學節《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動」邀請學子透過閱讀海生館出版之《奧秘海洋》科普雜誌或指定書籍,了解記憶中特別卻又陌生的鯨豚,接著以「______(鯨豚)與我」為題,在科學的基礎上發揮創意撰文或繪圖,分享自己與鯨豚之間獨一無二的故事。本屆總計吸引877件投稿,最終評選出76件優秀作品獲獎。邀請您欣賞本屆得獎作品,一起聆聽孩子們與鯨豚的故事吧!

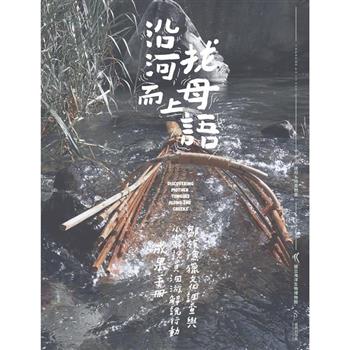

沿河而上找母語:鄒族漁獵文化調查與小小解說員洄游解說行動成果手冊

國立海洋生物博物館與中山大學教育所合作,於2020 年與魯凱族部落小學共同設計結合科學與原住民漁獵文化的「魯凱族淡水魚 STEAM 行動展示箱」,第二年延續「沿河而上找母語」科學教育計畫,與排灣族多所部落國小合作,擴增臺灣淡水魚「一魚多語」的成果並帶入多所學校巡迴教學。2022年新增位在曾文溪上游的阿里山鄒族部落,擴增鄒族漁獵文化,並由本館協助三個族群四所部落小學培訓小小解說員,於臺灣科學節回到海生館對民眾進行解說行動,建立學生的自我認同和族群文化意識,從高山到海洋,期望他們能夠「洄游」部落,承擔傳承文化與守護家鄉環境的責任。

如果我是海洋生物:2022第三屆臺灣科學節《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動得獎作品集

自2020年起,海生館為鼓勵12年國教學生以「閱讀」探索海洋,每年舉辦以海洋為主題的徵文暨繪圖活動。本屆「2022第三屆臺灣科學節《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動」以「如果我是______(海洋生物)」為題,希望同學研究自己喜愛、又或著探索陌生的海洋生物,設身處地地站在海洋生物的立場,去體悟「海洋保育」的重要性。本屆總計吸引1236件投稿,是歷屆以來最多,最終評選與票選出88件優秀作品獲獎。本作品集彙整金銀銅獎之得獎作品,邀請大眾透過孩子們的話與畫,一同感受海洋生物的處境,也期許您一起加入海洋保育的行列!

Fishes of Southern Taiwan 台灣南部魚類圖鑑[精裝](二輯不分售) 二版

中文內容大要: 本書提供233科1,405種魚類物種,共計採用4,030張彩色圖片。其中至少有60種為本書籌備過程所發表的新種。有更多則可能為尚未發表的物種,因此暫以相近種(cf.)或未鑑定種(sp.)呈現。另外,至少有116種為台灣首次紀錄之物種,連同中文名亦一併提供。英文內容大要: This book provide in total 4,030 color images of 1,405 fish species belonging to 233 families. At least 60 species in this book were described as new species during collection and investigation process, and more unidentified species expressed as “sp.” or “cf.” are undescribed species that need further study. In addition, at least

Transparent Fish(精裝)

A cleared-and-stained fish specimen is prepared for research on the bone structure, phylogeny, evolution, and morphology of fish. Just like astronomers who wish to share the magnificent nebulae and starbursts with the world, biologists are interested in sharing the unbelievable world under the microscope. Similarly, the authors here are willing to publish their year-long research achievement for the public so that not only fascinating knowledge of fish can be passed down, but also the unique and beautiful creations of Mother Nature can widen humans’ horizons and enrich the cultivation of art.

海洋舞者-臺灣的多岐腸海扁蟲[精裝]

什麼是海扁蟲?樣子是長?是扁?是美?是醜?原來海洋的扁形動物通常被簡稱為海扁蟲;牠們的身體厚度僅一毫米薄如葉片,體型呈扁平狀的長橢圓形,大部份的物種身體長度大約0.5到3公分左右,利用腹部細微的纖毛(cilium)擺動與分泌黏液在底質上爬行。不同於陸生渦蟲以單調的深褐色或黑色為主,海扁蟲是海洋中色彩最鮮豔的動物,移動時有些種類有如輕飄移動的彩帶,十分引人注意且具觀賞價值。這本書的出版只是臺灣邁開海扁蟲研究步伐的一小步,此書內容上不僅具有專業知識、更有吸引人目光的的珍貴照片、詳盡說明海扁蟲的身體結構、習性、生態、與物種說明,打開這本書即可進入了海扁蟲的慢活世界。

海洋生物愛拍照-潛進合界[軟精裝]

合界一個名不見經傳亦不起眼的地標,但是在潛水人的眼中卻是享有很高的名氣,以崎嶇難行與水深流急而聞名,讓它擁有高級潛水點的等級,這也是讓剛邁入進階的潛水人亟於想要挑戰的目標之一,尤其位於水深32米的沉船排骨,更是全台灣所有潛水者必來朝聖的殿堂。潛進合界不只為了要一睹美麗海底景觀,感受水深的壓力,亦或體驗海流所帶來的衝擊,主要的還有探索與拍攝紀錄海洋生物的眾生相。合界海域得天獨厚擁有特殊的海底景觀與豐富多樣的物種生態,這對於喜歡海洋生物與水下拍攝的人而言無異是個寶地。

印象深海-精裝

神秘與未知是人類對深邃海洋的共同印象,因為無法想像在這冰冷、必須承受極大壓力之下黑暗國度裡,是否仍然存有生命的跡象?隨著近一個世紀以來的深海探索,終於漸漸掀開了這神秘的面紗,得以一窺究竟,卻增加了許多「驚奇」的記憶元素。海平面向下數百至數千公尺之處,一場又一場光與影之間的生存遊戲,持續不斷地在深海劇場上演著。面對這些不易採集與觀察、各種外形奇異的深海怪客,總要發揮豐富的想像力與研究精神,為眼前的驚奇組合做合理的解釋。訓練有素的科學家利用研究方法來支持或反對可能的假說。但在這裡,你僅需要將目光停留於圖像前,欣賞這些來自深海的異形生物,藉此激發一下想像空間。

【電子書】印象深海

神秘與未知是人類對深邃海洋的共同印象,因為無法想像在這冰冷、必須承受極大壓力之下黑暗國度裡,是否仍然存有生命的跡象?隨著近一個世紀以來的深海探索,終於漸漸掀開了這神秘的面紗,得以一窺究竟,卻增加了許多「驚奇」的記憶元素。海平面向下數百至數千公尺之處,一場又一場光與影之間的生存遊戲,持續不斷地在深海劇場上演著。面對這些不易採集與觀察、各種外形奇異的深海怪客,總要發揮豐富的想像力與研究精神,為眼前的驚奇組合做合理的解釋。訓練有素的科學家利用研究方法來支持或反對可能的假說。但在這裡,你僅需要將目光停留於圖像前,欣賞這些來自深海的異形生物,藉此激發一下想像空間。

二版 Fishes of Southern Taiwan 台灣南部魚類圖鑑[精裝](二輯不分售) 二版](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20238/2023880052264/2023880052264m.jpg)

![海洋舞者-臺灣的多岐腸海扁蟲[精裝] 海洋舞者-臺灣的多岐腸海扁蟲[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20238/2023860005969/2023860005969m.jpg)

![海洋生物愛拍照-潛進合界[軟精裝] 海洋生物愛拍照-潛進合界[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20295/2029570106538/2029570106538m.jpg)