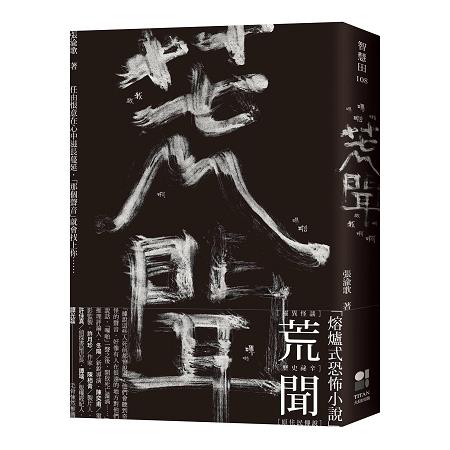

出版故事 /書的故事

2018.02.12

這個故事,其實來自於朋友的親身經驗。

文/張渝歌

二○一五年七月,她在家裡的和室午睡,恍惚間聽到有人在說話。那聲音像廣播,聽起來似是電視節目從樓下傳來,但內容不太對勁。那聲音如同報導新聞一般,以冷靜的口吻說道:「有人長期在後巷虐殺小動物。」同時仔細地描述虐殺的過程和手法。

隨後,一陣腳步聲踏上木質地板,叩咚叩咚的跫音逐漸靠近。她渾身無法動彈,只能從眼角餘光瞥見一個雜訊般的黑影湊了過來。恐懼之下卻又無法逃跑,她只好閉上雙眼,沒想到那黑影卻壓住她的胸膛—據她形容,「那隻鬼」帶著調皮的惡意,想讓她無法呼吸。

當她恢復意識後,立刻衝下樓,坐在門外等家人回來。當時我正在臉書連載〈牆女〉,她立刻跟我說起此事,言下之意是,她讀了〈牆女〉之後,導致她胡思亂想,磁場變陰,所以才招來不乾淨的東西。我半信半疑,只能安慰她別想太多,好好準備考試。

說實話,我不完全相信她的說法。因為醫師國考即將到來,難免會聯想到「睡眠癱瘓症」(sleep paralysis)。這病症俗稱「鬼壓床」,多半與生活壓力有關,除了「假醒」之外,有時還會出現聽幻覺和視幻覺。後來考試結束,果然也沒再聽她提過那個聲音。但我完全想錯了。

畢業並取得醫師執照後,她到台北工作,很少回家,和家裡保持電話聯絡。本來她已漸漸淡忘此事,沒想到在某次閒談中,重聽的奶奶說她最近耳鳴變嚴重了,半夜會聽到有人在看電視,嗡嗡嗡的,就像很多人同時說話,吵得她睡不著,只好起床吃安眠藥。她很緊張,便重述當時聽到聲音的情況。離奇的是,家裡面信奉道教的長輩在餐廳貼上符咒,那聲音就消失了。其後,她希望我把這個經歷寫成小說,我本來就對這其中的蹊蹺很感興趣,便欣然答應。

不過,我一直找不到一個好的切入點,深怕把這故事寫砸了,只好暫時擱下。這期間,我寫了一本暫時無法發表的超長篇間諜小說;脫下白袍,從醫生轉變成專職創作者;還認識了不同文化背景的新朋友……終於,整整一年後,靈感找上了我。然而,令我意外的是,激發我靈感的不是書、也不是電影,而是一種獨特的菜色。

這種菜色有個逗趣的名字:「娘惹」,是新加坡、馬來西亞等東南亞國家的料理,口味偏重,以薑花、薄荷、香茅、叻沙葉等馬來西亞香料製成濃稠的醬汁,搭配豬肉等華人傳統的食材,融合了中國菜系與馬來菜系的特色。

其實「娘惹」一詞,便來自於馬來語的「峇峇娘惹」(Baba Nyonya),指的是十五至十七世紀之間,開始定居在馬六甲和印尼等地的中國移民後裔,男性稱為峇峇,女性就稱為娘惹。這些移民受到當地馬來文化的影響,發明了色香味俱全的娘惹菜。娘惹菜的歷史背景,讓我不禁以新的角度,回頭凝視自己。

我們所生活的這座島嶼,長久以來受到不同政權管轄、殖民、建設,而不同政權就意味著不同的文化、不同的意識形態在這座島嶼上生根、發芽、茁壯,同時也提醒了我們,這個社會是由不同族系構成的。

比如我,是番薯(本省人)和芋頭(外省人)的後代;比如貢獻這個故事的她,則是本省人和原住民的後代。我們身上流著不同族系的血液,嘴裡說著不同族系的母語,文化背景也如同娘惹菜一般,顯得傳統而多樣。

遺憾的是,新的政權往往對原本的社會和族群造成難以抹滅的傷害,這些傷害漸漸變成潛伏的傷口,總會在癒合的過程中隱隱作痛。此外,正如同峇峇娘惹所面對的,帶有舊社會鮮明意識形態的人們,似乎擔心這些「混種孩子」會數典忘祖,習慣用過去的硬性政治立場將其切分,乃至於我們的社會至今依然無法擺脫那些來自於舊時代的幽靈。

這種大熔爐式的觀點,或許不是所有人都能接受,全球化的未來也不可能一蹴可幾,但關鍵在於,如果能有更多人接受我們的世界是由不同種族、不同語言、不同文化所構成,戰爭的必然性彷彿小了一些;而透過小說,我能做的事情彷彿多了一些。

寫完之後,我把這故事傳給她看。起初她不敢讀,但讀完之後,她卻意外地感到滿足,也許是在故事中得到一點點關於「那個聲音」的解答吧,但我總希望,這個故事裡還有其他的東西,能夠為讀者帶來生活的勇氣。

隨後,一陣腳步聲踏上木質地板,叩咚叩咚的跫音逐漸靠近。她渾身無法動彈,只能從眼角餘光瞥見一個雜訊般的黑影湊了過來。恐懼之下卻又無法逃跑,她只好閉上雙眼,沒想到那黑影卻壓住她的胸膛—據她形容,「那隻鬼」帶著調皮的惡意,想讓她無法呼吸。

當她恢復意識後,立刻衝下樓,坐在門外等家人回來。當時我正在臉書連載〈牆女〉,她立刻跟我說起此事,言下之意是,她讀了〈牆女〉之後,導致她胡思亂想,磁場變陰,所以才招來不乾淨的東西。我半信半疑,只能安慰她別想太多,好好準備考試。

說實話,我不完全相信她的說法。因為醫師國考即將到來,難免會聯想到「睡眠癱瘓症」(sleep paralysis)。這病症俗稱「鬼壓床」,多半與生活壓力有關,除了「假醒」之外,有時還會出現聽幻覺和視幻覺。後來考試結束,果然也沒再聽她提過那個聲音。但我完全想錯了。

畢業並取得醫師執照後,她到台北工作,很少回家,和家裡保持電話聯絡。本來她已漸漸淡忘此事,沒想到在某次閒談中,重聽的奶奶說她最近耳鳴變嚴重了,半夜會聽到有人在看電視,嗡嗡嗡的,就像很多人同時說話,吵得她睡不著,只好起床吃安眠藥。她很緊張,便重述當時聽到聲音的情況。離奇的是,家裡面信奉道教的長輩在餐廳貼上符咒,那聲音就消失了。其後,她希望我把這個經歷寫成小說,我本來就對這其中的蹊蹺很感興趣,便欣然答應。

不過,我一直找不到一個好的切入點,深怕把這故事寫砸了,只好暫時擱下。這期間,我寫了一本暫時無法發表的超長篇間諜小說;脫下白袍,從醫生轉變成專職創作者;還認識了不同文化背景的新朋友……終於,整整一年後,靈感找上了我。然而,令我意外的是,激發我靈感的不是書、也不是電影,而是一種獨特的菜色。

這種菜色有個逗趣的名字:「娘惹」,是新加坡、馬來西亞等東南亞國家的料理,口味偏重,以薑花、薄荷、香茅、叻沙葉等馬來西亞香料製成濃稠的醬汁,搭配豬肉等華人傳統的食材,融合了中國菜系與馬來菜系的特色。

其實「娘惹」一詞,便來自於馬來語的「峇峇娘惹」(Baba Nyonya),指的是十五至十七世紀之間,開始定居在馬六甲和印尼等地的中國移民後裔,男性稱為峇峇,女性就稱為娘惹。這些移民受到當地馬來文化的影響,發明了色香味俱全的娘惹菜。娘惹菜的歷史背景,讓我不禁以新的角度,回頭凝視自己。

我們所生活的這座島嶼,長久以來受到不同政權管轄、殖民、建設,而不同政權就意味著不同的文化、不同的意識形態在這座島嶼上生根、發芽、茁壯,同時也提醒了我們,這個社會是由不同族系構成的。

比如我,是番薯(本省人)和芋頭(外省人)的後代;比如貢獻這個故事的她,則是本省人和原住民的後代。我們身上流著不同族系的血液,嘴裡說著不同族系的母語,文化背景也如同娘惹菜一般,顯得傳統而多樣。

遺憾的是,新的政權往往對原本的社會和族群造成難以抹滅的傷害,這些傷害漸漸變成潛伏的傷口,總會在癒合的過程中隱隱作痛。此外,正如同峇峇娘惹所面對的,帶有舊社會鮮明意識形態的人們,似乎擔心這些「混種孩子」會數典忘祖,習慣用過去的硬性政治立場將其切分,乃至於我們的社會至今依然無法擺脫那些來自於舊時代的幽靈。

這種大熔爐式的觀點,或許不是所有人都能接受,全球化的未來也不可能一蹴可幾,但關鍵在於,如果能有更多人接受我們的世界是由不同種族、不同語言、不同文化所構成,戰爭的必然性彷彿小了一些;而透過小說,我能做的事情彷彿多了一些。

寫完之後,我把這故事傳給她看。起初她不敢讀,但讀完之後,她卻意外地感到滿足,也許是在故事中得到一點點關於「那個聲音」的解答吧,但我總希望,這個故事裡還有其他的東西,能夠為讀者帶來生活的勇氣。