出版故事 /人物動向

2020.07.06

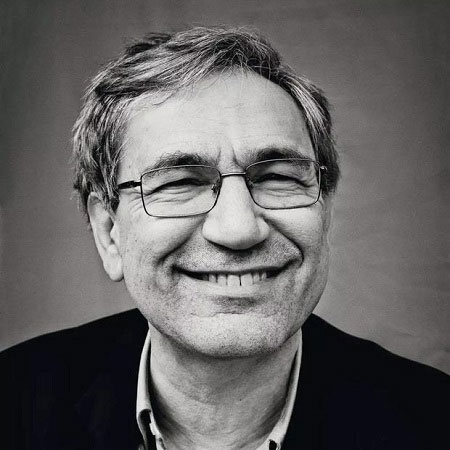

在傷痛中把握信念的說書人──奧罕‧帕慕克

文/麥田出版編輯 李培瑜

憂鬱靈魂與文化衝突的關係是什麼?

土耳其介於歐亞非要衝,自古是兵家必爭之地;其中,伊斯坦堡更是在地理上橫跨了歐洲與亞洲,正是這樣一個東西文化交會的中心孕育出帕慕克式書寫。小說家的工作,便是將自己置於歷史褶皺之中,思辯、追索,用綺麗的長句爬梳其中的張力與集體焦慮。

在諾貝爾文學獎頒獎典禮中,他自承,辨識身上祕密的傷口與痛苦,是一個作家寫作的資源,也是寫作的起點。帕慕克是高度內省的寫作者,相信人與人之間共享的經驗感受,因此要在他的文字中一一挖掘出珍寶,尚賴讀者與作者之間的緣分。若從作品來看,不管是《白色城堡》、《黑色之書》、《新人生》、《我的名字叫紅》,還是他的新書《紅髮女子》,皆在不同程度上碰到了這個問題:文化交會,與隨之而來的矛盾,內在與外在的。

與其說帕慕克關心文化衝突,不如說他深刻地意識到文化交會、全球化時代所帶來的不確定性。帕慕克在《新人生》中文版自序中提到:「我看見人們的靈魂在這兩種傳統的影響下受到撼動或改變。這讓我深受感動。」我們尤其能在《純真博物館》中讀到這種自廣博文化匯流而出的輝煌與細緻;然而,當世代間、個體間對於傳統認知產生錯位,不免朝彼此發出質問、怒吼,乃至父子相弒,皆可視為對於當代種種社會現象的隱喻。

在《新人生》裡,人們對於一本書的千百種理解,讓這個國家的高度異質無所遁形,我們不免自問,在這個體顯得如此渺小的時代,人人為生活所追趕,心裡被各種「關於個人的」佔據而自說自話──我們有多久沒有停下來傾聽另一個人的聲音?而愈不交流,鴻溝往往在無聲中變得愈加巨大。

不僅僅在文學上,在個人的政治立場上,帕慕克也格外關注「差異」在極端情況下可能引發的仇恨、殺戮,並對自身信念直言不諱。二○○五年他接受瑞士一家媒體採訪時,曾批評土耳其政府至今不願承認土耳其於二十世紀對一百萬亞美尼亞人和三萬庫爾德人的屠殺,在土耳其國內引起極大風波,而他作品中的政治性更是讓他在得諾貝爾文學獎後,再度掀起國際上諾貝爾文學獎作為一個政治手勢的討論。

無論如何,我們無法否認一個事實,帕慕克滿懷創作能量,他作品中的繁複性展現了文學的深度,是國際媒體、書評一致肯定的優秀作家。自1982年出版的第一部小說《傑夫代特先生》之後,他的作品屢屢受到文學獎表彰,至1985年《白色城堡》更是躍上國際舞台,被《紐約時報》譽為「東方的一顆新星」。

在帕慕克的最新作品《紅髮女子》中,以三代土耳其父子的人生,與西方希臘神話中的伊底帕斯故事交互輝映,鋪展出土耳其半個世紀以來的文化演變,展現了他身為最強土耳其說書人的小說技藝,還有他對人、政治與文化的深刻關心。

照片來源:https://www.facebook.com/OrhanPamukAuthor/