出版故事 /書的故事

2022.02.28

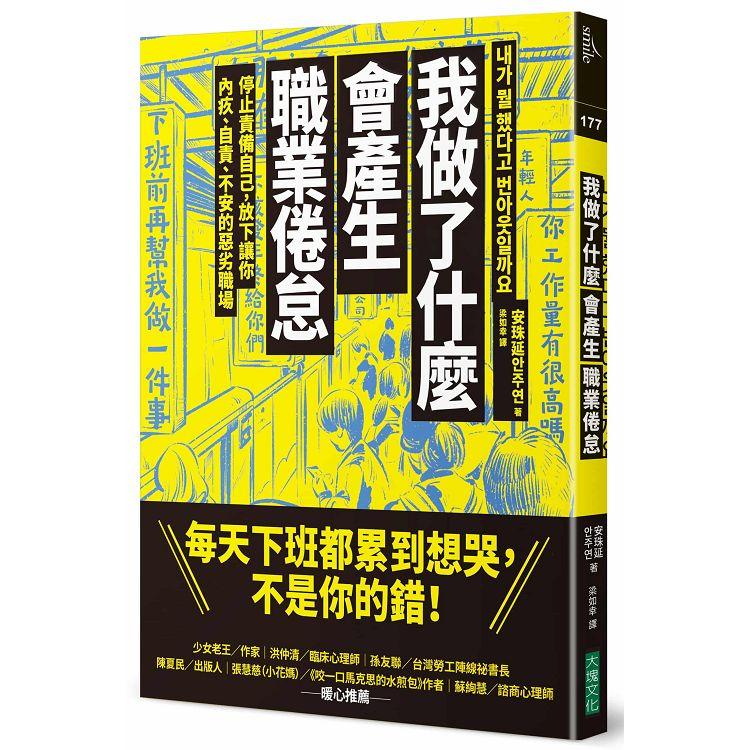

身心俱疲、累到想哭,這些都不是你的問題

文/大塊文化主編 陳怡慈

2016年,日本推特上一則關於職場過勞的漫畫「明明沒有這個意思卻差點自殺了……」爆紅,之後被出版社集結成書並引進台灣,書名是《雖然痛苦到想死,卻無法辭職的理由》,講述的是在血汗企業上班,因過勞引發疲倦而差點跳軌自殺的故事。

在那時,大家常提到的是「黑心企業」、「血汗工廠」、「過勞」,還沒開始廣泛重視「職業倦怠」(Burnout)這個詞。2018至2019年,職業倦怠受到注意,世界衛生組織將其收入「國際疾病分類」手冊,正式將職業倦怠納入致病因子中。這也可以說明,除了關注到體制上的不平等之外,人們也開始重視體制對於一個人身心的戕害;測量職業倦怠程度的MBI-GS量表,因此更為大眾所知。

本書作者安珠延在韓國是著名的精神科醫師,在韓國長期推廣職場過勞的議題。他表示,滿分為九十分的MBI-GS量表,韓國的平均分數為四十分,已邁入高危險群,足見韓國社會壓力之高。而前往他門診求助的患者,最常問的一句話就是:「我究竟做了什麼會產生職業倦怠?」患者們習於自我責備的話語,讓他追本溯源地希望理解韓國社會,找出原因。

安珠延認為,韓國受限於儒家思想,且上一輩生於經濟成長的時代,理所當然地認為「努力就會有收穫」,只要夠努力,金錢、名譽、地位都可以手到擒來,社會喪失了理解「努力≠有用」的困境。面對幾次的經濟衰頹(亞洲金融風暴以及2008年次貸風暴),個人薪資下滑、正職職缺減少、成就感低落,皆用「因為你不夠努力」的想法去涵蓋各種難處。也就是說,韓國已經成為一個「就連喊累都要有資格」的社會,必須要努力到倒下為止,才有資格休息。

這也是韓國成為職業過勞社會的原因。

作者另外提到一個特別的觀點,年輕世代普遍被訓練成優秀的工作者,認為工作必須要追求意義,但經濟漸次下滑的社會,已經很難再帶給年輕世代同樣的成就感,而這些困於低成就感的年輕世代,又必須被責備「不夠努力」,自然會造成普遍的倦怠現象。

反觀台灣亦是如此。網路上層出不窮的競爭年薪(40歲年薪未到200萬就是魯蛇),公司規模大小以及職稱也成為比較項目,甚至買房、買車、娶妻、生子都能成為炫耀/打擊自尊的一種。在競爭意識無所不在的情況下,即便於職場傷痕累累,離職都會成為一種罪惡,彷彿是自己不夠好、不夠努力,才會在人生的路途上失敗。

印度哲學家克里希那慕提曾經說過,「在一個病態的社會適應良好,稱不上真正的健康。」作者安珠延同樣也認為,不要將「職業倦怠」當成一種病,社會必須正視無論多麼優秀的人都會產生職業倦怠,這是體制、文化的問題,並不是個人心靈脆弱的因素。唯有當人們不再自責,不孤立自己,能體恤每一個人在體制下的處境,大家才能集體反抗這個病態的社會,將每個人都拉出職業倦怠的漩渦中。

在那時,大家常提到的是「黑心企業」、「血汗工廠」、「過勞」,還沒開始廣泛重視「職業倦怠」(Burnout)這個詞。2018至2019年,職業倦怠受到注意,世界衛生組織將其收入「國際疾病分類」手冊,正式將職業倦怠納入致病因子中。這也可以說明,除了關注到體制上的不平等之外,人們也開始重視體制對於一個人身心的戕害;測量職業倦怠程度的MBI-GS量表,因此更為大眾所知。

本書作者安珠延在韓國是著名的精神科醫師,在韓國長期推廣職場過勞的議題。他表示,滿分為九十分的MBI-GS量表,韓國的平均分數為四十分,已邁入高危險群,足見韓國社會壓力之高。而前往他門診求助的患者,最常問的一句話就是:「我究竟做了什麼會產生職業倦怠?」患者們習於自我責備的話語,讓他追本溯源地希望理解韓國社會,找出原因。

安珠延認為,韓國受限於儒家思想,且上一輩生於經濟成長的時代,理所當然地認為「努力就會有收穫」,只要夠努力,金錢、名譽、地位都可以手到擒來,社會喪失了理解「努力≠有用」的困境。面對幾次的經濟衰頹(亞洲金融風暴以及2008年次貸風暴),個人薪資下滑、正職職缺減少、成就感低落,皆用「因為你不夠努力」的想法去涵蓋各種難處。也就是說,韓國已經成為一個「就連喊累都要有資格」的社會,必須要努力到倒下為止,才有資格休息。

這也是韓國成為職業過勞社會的原因。

作者另外提到一個特別的觀點,年輕世代普遍被訓練成優秀的工作者,認為工作必須要追求意義,但經濟漸次下滑的社會,已經很難再帶給年輕世代同樣的成就感,而這些困於低成就感的年輕世代,又必須被責備「不夠努力」,自然會造成普遍的倦怠現象。

反觀台灣亦是如此。網路上層出不窮的競爭年薪(40歲年薪未到200萬就是魯蛇),公司規模大小以及職稱也成為比較項目,甚至買房、買車、娶妻、生子都能成為炫耀/打擊自尊的一種。在競爭意識無所不在的情況下,即便於職場傷痕累累,離職都會成為一種罪惡,彷彿是自己不夠好、不夠努力,才會在人生的路途上失敗。

印度哲學家克里希那慕提曾經說過,「在一個病態的社會適應良好,稱不上真正的健康。」作者安珠延同樣也認為,不要將「職業倦怠」當成一種病,社會必須正視無論多麼優秀的人都會產生職業倦怠,這是體制、文化的問題,並不是個人心靈脆弱的因素。唯有當人們不再自責,不孤立自己,能體恤每一個人在體制下的處境,大家才能集體反抗這個病態的社會,將每個人都拉出職業倦怠的漩渦中。