出版故事 /書的故事

2024.03.04

什麼是晚年有成?:除了環遊世界、達成願望清單,人生下半場如何不無聊

文/潘乃慧

猶記第一次細讀《最後14堂星期二的課》,印象最深刻的是,作者米奇‧艾爾邦偶遇大學時期的教授墨瑞,在他生命最後幾個月領受了難得的教誨。種種提點,對當時面臨中年的兩難與惶惶不安的米奇來說,猶如醍醐灌頂。

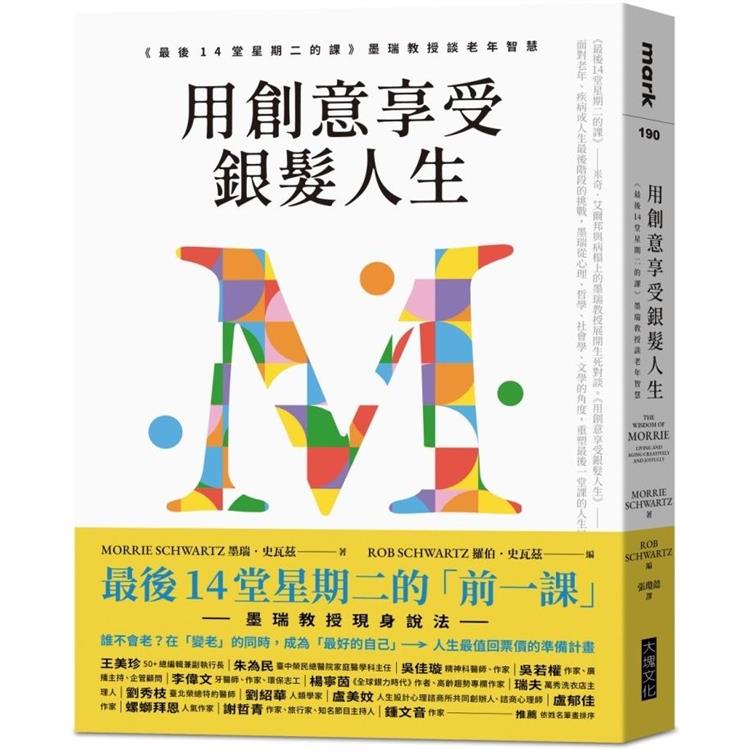

這本由墨瑞教授生前親自寫下的手稿,最後由他的兒子整理、編輯、出版。上個世紀的八○年代末到九○年代初,墨瑞的漸凍症還未發作,但他已經飽受氣喘發作和各種老化症頭的折磨之苦,也刺激他積極面對老年的脆弱與身心危機。他深入探問幾個問題:「我到底是誰?我做了什麼?對我而言,什麼是重要而有意義的呢?」他打算從自己的哲學、社會學、心理學專業出發,以關懷、平易近人的角度與讀者分享在他心裡醞釀已久的老年生活計畫──如何有創意地享受銀髮生活。

坊間討論老年的書籍,要不著重實務面,如財務、健康、生活,就是直接跳到最令人恐懼的臨終議題。這兩個層面其實都相當重要,而墨瑞教授的這本書,以獨特的提問與反詰形式,結合了這兩者,提供了心理層面的處理方式,也務實解決生活中的難題。他營造了一個坦誠、幽默、不逃避的氛圍:如果願意,老年生活不總是沉重或負面的;反而可以好好運用成熟的身心,去開發更多的潛能,有創意地老去(別說你想青春永駐,永遠不老)。

所以,如何老去,真正的核心在於心態。由於老年在大多數社會被貼上負面的標籤,因此不僅是年輕人、青壯年人有年齡歧視,連老年人都低估了自己的價值,往往自認老了不中用,或是過猶不及地不服老,反向產生許多不適合自己的行為。從這本書中,可以歸結出,最有效也最穩當的態度,或許是適切地與自己和解,深刻認識自身當下的條件,但也不因此被侷限。

墨瑞教授提到一項重要技巧。他要讀者去觀察自身的矛盾或相反的反應或情緒。他認為,一旦適應了這種「反向的拉力」,要取得生活中的平衡就會容易許多,老年生活也就隨之加深了意義,而非被動地等待時間過去。

舉例而言,有一段講到「寂寞」這個人類最常見的負面情緒。墨瑞教授先定義,所謂「寂寞」就是感受不到自己與外界的連結之時,所感受到的痛苦。接著,他建議,先檢視自己的寂寞從何而來,藉由不斷的提問,深度挖掘自己的寂寞狀態是如何形成,並開始發揮想像力,改變現狀。比如,想像兩萬年後的世界會變成什麼樣子;也可以從周遭實在的環境去想像,例如,把衣櫃裡的衣服都換掉,會發生什麼事。如果外界的改變或想像力的訓練,都發揮不了作用,那麼可以試著喚醒感官本有的能力。

原來我們的經驗是透過感官而累積,那麼去發掘細部的感受,或許可以轉移注意力,從失落、悲傷的情緒當中跳脫出來。其中最好玩的一個建議之一是,觀察自己的手:仔細觀看它們的紋路、顏色、手指的形狀、指甲的色澤。看看每根手指是如何伸展、握拳時如何收縮,甚至聞一聞皮膚的味道,觀察兩隻手是如何彼此配合運作。當然,我們可以自由選擇觀察的對象,可以是自己,也可以是大自然。重點是把注意力放在自身以外的事物,會拉開一種情緒上的距離,避免過度受影響或鑽牛角尖。

墨瑞教授用非常細緻、科學的研究精神,展示一套完整的自我認識方法與問題解決方案。細心的讀者會發現,其實這本書除了深度耙梳老年的心理狀態,分析老年固化的利弊,也不只是寫給中老年人看。墨瑞教授的這套方法,能夠建立跨年齡層的適應力:每個人都可以加以應用,以因應未來的困頓或障礙,不論是跨越苦澀的青春、面對中年危機、提前認識老年的生活、直面未知的恐懼。只要知道如何升起勇氣,以上各種情況都只是一個過渡與階段而已。

人生各個階段都有各自的議題要處理,看似不同,其實方法大同小異。若把每個階段的困難,甚至每一天、每個時刻,都看作一碟碟的菜餚,那麼墨瑞教授這本書,以「創意」為調味料,傳授了順應當下、自在「料理、烹調」生活的手法與心法。

這本由墨瑞教授生前親自寫下的手稿,最後由他的兒子整理、編輯、出版。上個世紀的八○年代末到九○年代初,墨瑞的漸凍症還未發作,但他已經飽受氣喘發作和各種老化症頭的折磨之苦,也刺激他積極面對老年的脆弱與身心危機。他深入探問幾個問題:「我到底是誰?我做了什麼?對我而言,什麼是重要而有意義的呢?」他打算從自己的哲學、社會學、心理學專業出發,以關懷、平易近人的角度與讀者分享在他心裡醞釀已久的老年生活計畫──如何有創意地享受銀髮生活。

坊間討論老年的書籍,要不著重實務面,如財務、健康、生活,就是直接跳到最令人恐懼的臨終議題。這兩個層面其實都相當重要,而墨瑞教授的這本書,以獨特的提問與反詰形式,結合了這兩者,提供了心理層面的處理方式,也務實解決生活中的難題。他營造了一個坦誠、幽默、不逃避的氛圍:如果願意,老年生活不總是沉重或負面的;反而可以好好運用成熟的身心,去開發更多的潛能,有創意地老去(別說你想青春永駐,永遠不老)。

所以,如何老去,真正的核心在於心態。由於老年在大多數社會被貼上負面的標籤,因此不僅是年輕人、青壯年人有年齡歧視,連老年人都低估了自己的價值,往往自認老了不中用,或是過猶不及地不服老,反向產生許多不適合自己的行為。從這本書中,可以歸結出,最有效也最穩當的態度,或許是適切地與自己和解,深刻認識自身當下的條件,但也不因此被侷限。

墨瑞教授提到一項重要技巧。他要讀者去觀察自身的矛盾或相反的反應或情緒。他認為,一旦適應了這種「反向的拉力」,要取得生活中的平衡就會容易許多,老年生活也就隨之加深了意義,而非被動地等待時間過去。

舉例而言,有一段講到「寂寞」這個人類最常見的負面情緒。墨瑞教授先定義,所謂「寂寞」就是感受不到自己與外界的連結之時,所感受到的痛苦。接著,他建議,先檢視自己的寂寞從何而來,藉由不斷的提問,深度挖掘自己的寂寞狀態是如何形成,並開始發揮想像力,改變現狀。比如,想像兩萬年後的世界會變成什麼樣子;也可以從周遭實在的環境去想像,例如,把衣櫃裡的衣服都換掉,會發生什麼事。如果外界的改變或想像力的訓練,都發揮不了作用,那麼可以試著喚醒感官本有的能力。

原來我們的經驗是透過感官而累積,那麼去發掘細部的感受,或許可以轉移注意力,從失落、悲傷的情緒當中跳脫出來。其中最好玩的一個建議之一是,觀察自己的手:仔細觀看它們的紋路、顏色、手指的形狀、指甲的色澤。看看每根手指是如何伸展、握拳時如何收縮,甚至聞一聞皮膚的味道,觀察兩隻手是如何彼此配合運作。當然,我們可以自由選擇觀察的對象,可以是自己,也可以是大自然。重點是把注意力放在自身以外的事物,會拉開一種情緒上的距離,避免過度受影響或鑽牛角尖。

墨瑞教授用非常細緻、科學的研究精神,展示一套完整的自我認識方法與問題解決方案。細心的讀者會發現,其實這本書除了深度耙梳老年的心理狀態,分析老年固化的利弊,也不只是寫給中老年人看。墨瑞教授的這套方法,能夠建立跨年齡層的適應力:每個人都可以加以應用,以因應未來的困頓或障礙,不論是跨越苦澀的青春、面對中年危機、提前認識老年的生活、直面未知的恐懼。只要知道如何升起勇氣,以上各種情況都只是一個過渡與階段而已。

人生各個階段都有各自的議題要處理,看似不同,其實方法大同小異。若把每個階段的困難,甚至每一天、每個時刻,都看作一碟碟的菜餚,那麼墨瑞教授這本書,以「創意」為調味料,傳授了順應當下、自在「料理、烹調」生活的手法與心法。