主題企劃

2017.01.22

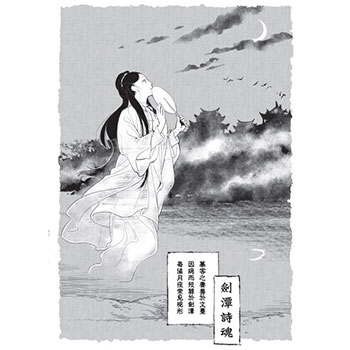

《妖怪臺灣》劍潭詩魂

文/何敬堯

創作發想:

張季雅的妖鬼繪畫立基於臺灣本土風俗,臺北劍潭古來傳說紛紜,喜愛在劍潭水岸吟唱詩歌的女鬼,則是一則幻麗浪漫的奇異怪譚。張季雅除了在背景描繪劍潭月色,更繪出日治時期遷建後的圓山劍潭寺的景色,讓鬼魅結合在地特色,幻想融合真實,在真實領域尋找虛構的力量,是此書最大的特色。

介紹摘錄:

劍潭寺,位於基隆河左岸,也稱「劍潭古寺」,祭拜觀音佛祖,所以也名「觀音寺」。據說,在康熙年間,廈門有位名叫「榮華」的和尚渡海來臺,在淡水上岸,前往基隆的途中,路過芝蘭堡的劍潭,遇到紅蛇擋路,心有靈犀,便在山峰南麓供奉觀音佛像。劍潭寺前,則是「劍潭」,雖名為「潭」,但其實是基隆河環繞大直山麓,形成彷彿潭水的景象。自古傳說,劍潭夜裡發光,是因為潭底有寶劍,是國姓爺所遺留。除了「劍潭夜光」的傳說之外,劍潭也有奇異的女鬼傳說。

典文摘錄:

※《臺灣慣習記事第六卷.第二號.明治三十九年(光緒三十二年)二月十三日發行》—日.臺灣慣習研究會原著,臺灣省文獻委員會編譯

臺北劍潭古寺右河畔的山腹,墳墓纍纍,已成為荒塚。

春時草長沒人,無人割除,任由牧童放牛飼養,踐踏摧殘,因之墳墓傾塌者,不知其數。 寺僧之圓寂者,亦皆埋葬於此處,僅有時而派人看顧而已。

寺的西廂為住持的禪室,曾有倚雲生者,居此室讀書。

一夕微風習習,月明如晝,乃獨自散步於庭中,環顧寂寥,只聞水聲潺潺,或近或遠,忽見一女子,玄裳縞衣,仰頭看明月,冉冉而來,口中微吟以:

「紅愁綠怨送春歸,徒倚無聊幾夕暉。

十載光陰如一夢,游魂時逐落花飛。」

旋復再朗誦,仔細聽之,其音淒婉,宛如有重憂。