出版故事 /書的故事

2017.03.20

沃荷沃荷沃荷沃荷:他的無窮迴圈就是我們的娛樂

文/Beatniks(網路與書主編)

網路上有一段幾分鐘的影片,是安迪.荷沃坐在餐桌前,他打開放在桌上一個漢堡王的紙袋,從裡面拿出一個漢堡,再把亨氏番茄醬倒在包裝紙上,然後他開始一口一口地吃著漢堡,慢慢地咀嚼。他偶而會看一下鏡頭,或用紙巾擦嘴,再把漢堡沾一下番茄醬。吃完後他整理乾淨餐桌,便盯著餐桌或鏡頭(我期待他打嗝,但沒有)。最後他終於開口說話了!「我的名字是安迪.沃荷,呃,我剛剛吃完一個漢堡。」接著鏡頭外有一把男聲(導演)說:「漢堡.紐約」。影片結束。

一九六○年代沃荷自己也拍了許多這類不知所云,沒有故事情節的電影,比較經典的是《睡》,拍一個男人睡覺,整整五個小時又二十分鐘。這部電影在戲院放映時,當某個觀眾知道影片內容後想要離開,結果電影發行商拿出一段繩子,把觀眾綁在椅子上。沃荷說:「他該綁的人是我,因為我自己看了幾分鐘後便起身離開。」(書裡還有不少讓人想要向沃荷翻白眼的地方)。他拍《睡》的原因,是因為六○年代睡眠變得「過時」了,當時的年輕人有太多事情想做,又或者嗑了藥太興奮,大家都覺得不用睡覺,甚至匪夷所思的說:﹁我快要到達第九天了,真是太棒了!﹂。所以他決定趕緊拍一部睡覺的電影。

沃荷著迷於真實與複製,而成為他普普畫作最為人熟知的表現手法。這種不斷複製跟他的電影一樣呈現出虛無感,也因此被批評為虛假、膚淺,對此他自己也從不否認甚至樂於承認。比起原創,他更喜歡「改作」因為「比較容易」。我不禁去想,到底安迪是不是故弄玄虛、有什麼深層意義是他想要表達的嗎?還是真的如他自己所說:「我喜歡無聊的東西」?

但有一點可以肯定的是,他的創作是時代的產物,是六○年代美國普羅大眾生活的一面鏡子,反映社會的消費行為和與之配合的大量生產模式,他甚至把自己的工室作取名為「工廠」。沃荷認為這種廉價、隨處可見、同一個模子的文化正是「美國偉大的地方,在於它開啟了一項傳統,而在這項傳統裡,最有錢和最窮的消費者,能買到的東西基本上沒兩樣??所有的可樂喝起來都一樣。所有的可樂喝起來都好喝。這件事伊麗莎白.泰勒知道、美國總統知道、路邊流浪漢知道,你也知道。」

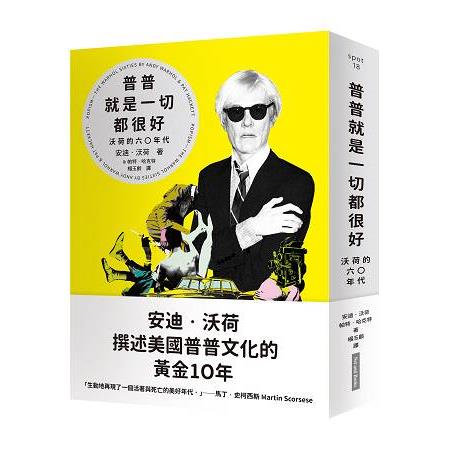

《普普就是一切都很好》,書名靈感來自沃荷在書中提到義大利教宗到訪紐約市,只有短短一天的行程超級緊湊,有若現在韓星旋風式到訪般受到大量粉絲和媒體緊追著。當記者問教宗最喜歡紐約市的什麼時,他答道:Tutti buoni︵一切都很好︶,沃荷認為這正是普普藝術的哲學。這種什麼都好的態度,也是嬰兒潮年輕人給我的感覺,音樂、時裝、電影,他們什麼都躍躍一試、打破常規。

如果說由沃荷談普普文化的《普普就是一切都很好》,可類比成上帝撰寫人類歷史,那麼《安迪如何穿上他的沃荷》中的沃荷便是個先知,描繪出他去世後才出現的網路文化特質。他對人際關係、名氣、藝術等等的詮釋,仍然可與現世代無縫接軌。如果沃荷能活到現在,肯定是手機不離身,不斷打卡更新臉書PO文、玩自拍??最後奉上編輯的良心忠告:小心本書第十四章!

一九六○年代沃荷自己也拍了許多這類不知所云,沒有故事情節的電影,比較經典的是《睡》,拍一個男人睡覺,整整五個小時又二十分鐘。這部電影在戲院放映時,當某個觀眾知道影片內容後想要離開,結果電影發行商拿出一段繩子,把觀眾綁在椅子上。沃荷說:「他該綁的人是我,因為我自己看了幾分鐘後便起身離開。」(書裡還有不少讓人想要向沃荷翻白眼的地方)。他拍《睡》的原因,是因為六○年代睡眠變得「過時」了,當時的年輕人有太多事情想做,又或者嗑了藥太興奮,大家都覺得不用睡覺,甚至匪夷所思的說:﹁我快要到達第九天了,真是太棒了!﹂。所以他決定趕緊拍一部睡覺的電影。

沃荷著迷於真實與複製,而成為他普普畫作最為人熟知的表現手法。這種不斷複製跟他的電影一樣呈現出虛無感,也因此被批評為虛假、膚淺,對此他自己也從不否認甚至樂於承認。比起原創,他更喜歡「改作」因為「比較容易」。我不禁去想,到底安迪是不是故弄玄虛、有什麼深層意義是他想要表達的嗎?還是真的如他自己所說:「我喜歡無聊的東西」?

但有一點可以肯定的是,他的創作是時代的產物,是六○年代美國普羅大眾生活的一面鏡子,反映社會的消費行為和與之配合的大量生產模式,他甚至把自己的工室作取名為「工廠」。沃荷認為這種廉價、隨處可見、同一個模子的文化正是「美國偉大的地方,在於它開啟了一項傳統,而在這項傳統裡,最有錢和最窮的消費者,能買到的東西基本上沒兩樣??所有的可樂喝起來都一樣。所有的可樂喝起來都好喝。這件事伊麗莎白.泰勒知道、美國總統知道、路邊流浪漢知道,你也知道。」

《普普就是一切都很好》,書名靈感來自沃荷在書中提到義大利教宗到訪紐約市,只有短短一天的行程超級緊湊,有若現在韓星旋風式到訪般受到大量粉絲和媒體緊追著。當記者問教宗最喜歡紐約市的什麼時,他答道:Tutti buoni︵一切都很好︶,沃荷認為這正是普普藝術的哲學。這種什麼都好的態度,也是嬰兒潮年輕人給我的感覺,音樂、時裝、電影,他們什麼都躍躍一試、打破常規。

如果說由沃荷談普普文化的《普普就是一切都很好》,可類比成上帝撰寫人類歷史,那麼《安迪如何穿上他的沃荷》中的沃荷便是個先知,描繪出他去世後才出現的網路文化特質。他對人際關係、名氣、藝術等等的詮釋,仍然可與現世代無縫接軌。如果沃荷能活到現在,肯定是手機不離身,不斷打卡更新臉書PO文、玩自拍??最後奉上編輯的良心忠告:小心本書第十四章!