出版故事 /書的故事

2017.04.03

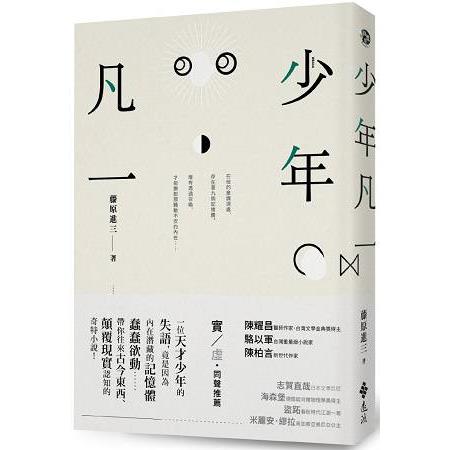

故事,等著我們將它說出來:藤原進三的寫作Q&A

文/編輯部整理

節錄自附錄「故事,等著我們將它說出來:藤原進三的寫作Q&A」

問:請談談你個人的閱讀習慣,是否有特別偏好的領域或作家作品?

答:就像藤原進三一樣,抱著一本書窩在專屬座位上做一顆沙發馬鈴薯,確實就是一直以來我的家居生活習慣。

這三年來不在家,看書的時間更多了。平均起來,一個月要讀二十本中文書、一到兩本英文小說或專業原典(比如麥特.戴蒙主演電影《絕地救援》的原著小說《The Martian》,五天就看完了;可是艾倫.狄波頓的《愛的進化論》(The Course of Love)才兩百多頁,卻讀了快一個月),加上超過四百頁的日文原版《文藝春秋》(我超愛?野七生的〈日本人ㄟ〉和船橋洋一的〈新世界地政學〉這兩個專欄)。至於雜誌期刊,除了《科學人》和中經院的《經濟前瞻》每期必讀之外,其他一般性的周刊、月刊合起來也有十幾本。

我不是看完一本書才換下一本,這樣太無聊。喜歡同時間看三到五本性質不同的書,一天之中,又是小說又是心理學,加上佛理、國際關係和機率論,就很有趣。

閱讀的範疇,有些領域和作者,已經變成一生關注的對象了,比如中國研究或是地緣政治學的新著作,會持續地追蹤。比如東野圭吾、宮部美幸或是費迪南.馮.席拉赫(Ferdinand von Schirach),只要有新書,就非得先睹為快不可。從年輕時我就養成了一個習慣,愛上一個作者,就一定要把他的作品統統找來看完,從松本清張到湯姆.克蘭西(Tom Clancy),從龍樹到杜斯妥也夫斯基,都是如此。

另一個閱讀習性是,我經常會一段時期熱中沉迷在一個特定主題的追求上,就想盡辦法把相關的書籍找來全部看一看。比如前一陣子著迷在新自由主義和反全球化,這陣子則是弄了六、七本行為經濟學的英文書,K得痛苦不已,但也樂此不疲。最瘋狂的是有一次曾經一頭栽進量子物理的世界裡,竟然搞到請妻子送來一本微積分教科書開始自學自修起來,只是想要試看看能不能弄懂薛丁格方程式在講什麼。

問:寫作過程中,是否曾遭逢撞牆或枯竭期?怎麼度過?請問這兩部作品的第一讀者:孩子與妻子,各自怎麼看待這份「禮物」?

答:我必須鄭重聲明,妻子與孩子,是這兩部作品的共同創作者。《彩虹麗子》之中所有關於彩虹數字學的概念,全部來自於妻子授課的講義教材。《少年凡一》故事裡凡一所遭遇的成長困境,都是孩子親口的真實陳述。尤其是,書中那份「凡一的生命議題清單」,每一段每一句每一字,都是孩子的自我剖析,我只是原文照錄而已。

就好像那位全身癱瘓,失去所有能力,只能聽、看、眨眼的法國作家寫的《潛水鐘與蝴蝶》的狀態,相似地,現今的我,所有的能力都喪失了、作廢了,如同禁閉在潛水鐘裡一樣。身處鐵窗之內,隔著強化玻璃,當孩子哭著訴說那份清單上他的生命之軛與痛苦時,我只能拚命用力將耳朵抵住話筒聽著,拚命用力將雙眼盯住孩子看著,然後,拚命用力撐著不敢眨一下眼皮,怕一眨,淚水就再也止不住。就這樣,把會面的十五分鐘裡孩子的悲傷話語,每一個字都刻在心上,回到舍房,點滴不漏地記下來。

從那時候起,我才真正明白,什麼能力都沒有了的我,唯一能為妻兒做的,只剩下書寫。從那時候起,一個星期一章的故事,不間斷地寫,直到作品完成,沒有撞牆或枯竭。只是會經常不自主地問自己:困在潛水鐘裡的人,還有作夢的能力,究竟,是幸還是不幸?

《少年凡一》即將中止之前,孩子曾經要求我,故事不要停,不要有結局。他說:「求求爸爸,不要把凡一殺死。」直到我解釋了凡一永遠存在於他的時空中,我們隨時可以把他找回來,才甘心接受。至於妻子,在閱讀《彩虹麗子》的過程中,到底落淚了多少次,她自己能不能算得出來。我就不知道了。

問:《少年凡一》的寫作初衷是家書;是藉由說故事,思辨存在與信仰等心靈議題,試圖解決孩子的生命處境。但在創作過程中,是否也同時解答或梳理了你自身可能遭遇的疑惑或處境呢?

答:說理說教,倘若是父親的責任,在這一點上,我可能是不太稱職的。在陪伴孩子的過程中,除了彼此炫耀誰懂得比較多無用的知識之外,我總是不會一本正經,甚至,老說些不太正經的話。

及至離家被囚,孩子逐漸成長而遭遇到愈來愈沉重的生命困境求助於我時,我已經連對他說理說教說笑話的時空環境條件都沒有了。

幸好,還可以說故事。

《少年凡一》的寫作動機,是為了緩解孩子心靈中的矛盾煩惱。作為一位還是很想說理說教的父親,就把想說的理和教,藉著故事中的九個記憶體人物,在結尾時以送給主角少年的一句話,說出來,希望孩子聽得進去。

這一說教行徑,本以為是在為孩子打磨一副面對人生挑戰的盾牌,誰知道,努力將之拋光透亮之後,竟成了一張映照我自己的鏡子。這些說給孩子的話,難道不是自我內在最深處想要告訴自己的言語嗎?

有人說,書寫,是一種自我療癒。創作的療癒效果,在我身上似乎不太明顯。寫作《少年凡一》,若說是在尋找生命疑惑的解答,倒不如說是讓更多問題得以浮現。這些問題像是:我應該更用力地去認識神,還是應該等待神來認識我?又像是對於我曾經犯下的錯,誰能夠原諒我?對於我不曾犯過的錯,誰能夠平反我?或許反省得不夠,書寫得也不夠,我真的,還不知道答案。

問:請談談你個人的閱讀習慣,是否有特別偏好的領域或作家作品?

答:就像藤原進三一樣,抱著一本書窩在專屬座位上做一顆沙發馬鈴薯,確實就是一直以來我的家居生活習慣。

這三年來不在家,看書的時間更多了。平均起來,一個月要讀二十本中文書、一到兩本英文小說或專業原典(比如麥特.戴蒙主演電影《絕地救援》的原著小說《The Martian》,五天就看完了;可是艾倫.狄波頓的《愛的進化論》(The Course of Love)才兩百多頁,卻讀了快一個月),加上超過四百頁的日文原版《文藝春秋》(我超愛?野七生的〈日本人ㄟ〉和船橋洋一的〈新世界地政學〉這兩個專欄)。至於雜誌期刊,除了《科學人》和中經院的《經濟前瞻》每期必讀之外,其他一般性的周刊、月刊合起來也有十幾本。

我不是看完一本書才換下一本,這樣太無聊。喜歡同時間看三到五本性質不同的書,一天之中,又是小說又是心理學,加上佛理、國際關係和機率論,就很有趣。

閱讀的範疇,有些領域和作者,已經變成一生關注的對象了,比如中國研究或是地緣政治學的新著作,會持續地追蹤。比如東野圭吾、宮部美幸或是費迪南.馮.席拉赫(Ferdinand von Schirach),只要有新書,就非得先睹為快不可。從年輕時我就養成了一個習慣,愛上一個作者,就一定要把他的作品統統找來看完,從松本清張到湯姆.克蘭西(Tom Clancy),從龍樹到杜斯妥也夫斯基,都是如此。

另一個閱讀習性是,我經常會一段時期熱中沉迷在一個特定主題的追求上,就想盡辦法把相關的書籍找來全部看一看。比如前一陣子著迷在新自由主義和反全球化,這陣子則是弄了六、七本行為經濟學的英文書,K得痛苦不已,但也樂此不疲。最瘋狂的是有一次曾經一頭栽進量子物理的世界裡,竟然搞到請妻子送來一本微積分教科書開始自學自修起來,只是想要試看看能不能弄懂薛丁格方程式在講什麼。

問:寫作過程中,是否曾遭逢撞牆或枯竭期?怎麼度過?請問這兩部作品的第一讀者:孩子與妻子,各自怎麼看待這份「禮物」?

答:我必須鄭重聲明,妻子與孩子,是這兩部作品的共同創作者。《彩虹麗子》之中所有關於彩虹數字學的概念,全部來自於妻子授課的講義教材。《少年凡一》故事裡凡一所遭遇的成長困境,都是孩子親口的真實陳述。尤其是,書中那份「凡一的生命議題清單」,每一段每一句每一字,都是孩子的自我剖析,我只是原文照錄而已。

就好像那位全身癱瘓,失去所有能力,只能聽、看、眨眼的法國作家寫的《潛水鐘與蝴蝶》的狀態,相似地,現今的我,所有的能力都喪失了、作廢了,如同禁閉在潛水鐘裡一樣。身處鐵窗之內,隔著強化玻璃,當孩子哭著訴說那份清單上他的生命之軛與痛苦時,我只能拚命用力將耳朵抵住話筒聽著,拚命用力將雙眼盯住孩子看著,然後,拚命用力撐著不敢眨一下眼皮,怕一眨,淚水就再也止不住。就這樣,把會面的十五分鐘裡孩子的悲傷話語,每一個字都刻在心上,回到舍房,點滴不漏地記下來。

從那時候起,我才真正明白,什麼能力都沒有了的我,唯一能為妻兒做的,只剩下書寫。從那時候起,一個星期一章的故事,不間斷地寫,直到作品完成,沒有撞牆或枯竭。只是會經常不自主地問自己:困在潛水鐘裡的人,還有作夢的能力,究竟,是幸還是不幸?

《少年凡一》即將中止之前,孩子曾經要求我,故事不要停,不要有結局。他說:「求求爸爸,不要把凡一殺死。」直到我解釋了凡一永遠存在於他的時空中,我們隨時可以把他找回來,才甘心接受。至於妻子,在閱讀《彩虹麗子》的過程中,到底落淚了多少次,她自己能不能算得出來。我就不知道了。

問:《少年凡一》的寫作初衷是家書;是藉由說故事,思辨存在與信仰等心靈議題,試圖解決孩子的生命處境。但在創作過程中,是否也同時解答或梳理了你自身可能遭遇的疑惑或處境呢?

答:說理說教,倘若是父親的責任,在這一點上,我可能是不太稱職的。在陪伴孩子的過程中,除了彼此炫耀誰懂得比較多無用的知識之外,我總是不會一本正經,甚至,老說些不太正經的話。

及至離家被囚,孩子逐漸成長而遭遇到愈來愈沉重的生命困境求助於我時,我已經連對他說理說教說笑話的時空環境條件都沒有了。

幸好,還可以說故事。

《少年凡一》的寫作動機,是為了緩解孩子心靈中的矛盾煩惱。作為一位還是很想說理說教的父親,就把想說的理和教,藉著故事中的九個記憶體人物,在結尾時以送給主角少年的一句話,說出來,希望孩子聽得進去。

這一說教行徑,本以為是在為孩子打磨一副面對人生挑戰的盾牌,誰知道,努力將之拋光透亮之後,竟成了一張映照我自己的鏡子。這些說給孩子的話,難道不是自我內在最深處想要告訴自己的言語嗎?

有人說,書寫,是一種自我療癒。創作的療癒效果,在我身上似乎不太明顯。寫作《少年凡一》,若說是在尋找生命疑惑的解答,倒不如說是讓更多問題得以浮現。這些問題像是:我應該更用力地去認識神,還是應該等待神來認識我?又像是對於我曾經犯下的錯,誰能夠原諒我?對於我不曾犯過的錯,誰能夠平反我?或許反省得不夠,書寫得也不夠,我真的,還不知道答案。