出版故事 /書的故事

2019.04.05

走進日常,擁抱陽光與社會對話

文/張貝雯

每年秋天舉行、號稱亞洲最大規模的台灣同志遊行,總是像一場愉悅的嘉年華,吸引了友善同志族群的一般上班族、親子家庭參與。但是台灣社會是否真的願意看見與包容同志的身分?當我們論及正式的法律權益、學校教育與家庭關係,去年十一月底公投結果反映出來的,則是這個島上七百萬人的不支持畫面。

當同志婚姻平權與性平教育案成為公投選項,社會輿論對於性別與同志的議題,有了格外熱烈、甚至對立的討論。多元成家難道只是「能做不能說」的事情?關於「同」與「不同」,我們真的需要撕裂彼此嗎?

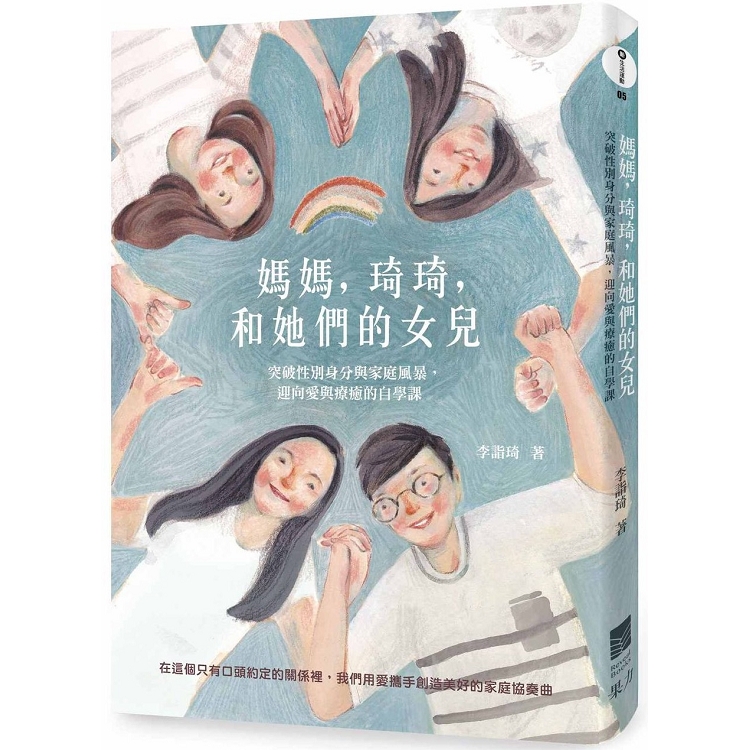

公視節目《青春代言人》製播的「我的彩虹家庭」系列,就讓我們看到擁抱陽光、社會對話的可能性。其中,受訪的琦琦,和她的同性伴侶偉伶、偉伶的兩個女兒,在日常生活中坦然面對外人對這樣非典型家庭組成的好奇,不訴求悲情、也不過度反應的姿態,吸引了廣大觀眾的注意。大家發現,原來:「同性戀的小孩不一定就是同性戀」,原來同志家庭的日常生活,就跟一般家庭沒什麼不同,她們的經驗或許還帶著碰撞既有性別框架的驚喜。

比如市場裡的菜販阿伯,聽到女兒毫不掩飾地說明,媽媽是跟同性伴侶一起生活,只是笑笑地說「很新奇」,還主動回應自己跟離婚的太太仍住在附近;又或者,琦琦跟伴侶一起在家具展挑選孩子的書桌,業務員熱心說明之餘,不斷地稱呼聲音柔和、有女性性徵的琦琦為「爸爸」;又或者,女兒的男同學私下討論「同性戀很噁心」的時候,想起琦琦一家人安樂自在,馬上改口說「她們家我可以……」

琦琦一家人平實的家庭樣貌,讓我們了解,家庭親子關係的定義,絕非只是「一個爸爸、一個媽媽與孩子」的可能性。其中的關鍵,反而是書中小女兒所說的:「能不能在生活中彼此關心、在有必要時彼此幫助。」有愛的地方,才是家。

剛在網路上接觸作者時,是因為她跟伴侶兩人從事心靈療癒工作,耕耘家庭關係、個人成長等主題多年,她們很期盼與一般讀者分享,如何在內心受傷之餘,療傷、然後變得更強壯。她們一家四口成員,也個別走過同志身分認同、單親家庭、彩虹家庭的不同歷程,這本書是她們勇敢地站出來,如實呈現同志家庭的樣貌,也希望可以分享「心想事成」、「個人賦權」的柔性主張。

這是一堂迎向療癒與愛的自學課,希望帶給同志朋友和尋求幸福家庭關係的朋友滿滿正能量。

當同志婚姻平權與性平教育案成為公投選項,社會輿論對於性別與同志的議題,有了格外熱烈、甚至對立的討論。多元成家難道只是「能做不能說」的事情?關於「同」與「不同」,我們真的需要撕裂彼此嗎?

公視節目《青春代言人》製播的「我的彩虹家庭」系列,就讓我們看到擁抱陽光、社會對話的可能性。其中,受訪的琦琦,和她的同性伴侶偉伶、偉伶的兩個女兒,在日常生活中坦然面對外人對這樣非典型家庭組成的好奇,不訴求悲情、也不過度反應的姿態,吸引了廣大觀眾的注意。大家發現,原來:「同性戀的小孩不一定就是同性戀」,原來同志家庭的日常生活,就跟一般家庭沒什麼不同,她們的經驗或許還帶著碰撞既有性別框架的驚喜。

比如市場裡的菜販阿伯,聽到女兒毫不掩飾地說明,媽媽是跟同性伴侶一起生活,只是笑笑地說「很新奇」,還主動回應自己跟離婚的太太仍住在附近;又或者,琦琦跟伴侶一起在家具展挑選孩子的書桌,業務員熱心說明之餘,不斷地稱呼聲音柔和、有女性性徵的琦琦為「爸爸」;又或者,女兒的男同學私下討論「同性戀很噁心」的時候,想起琦琦一家人安樂自在,馬上改口說「她們家我可以……」

琦琦一家人平實的家庭樣貌,讓我們了解,家庭親子關係的定義,絕非只是「一個爸爸、一個媽媽與孩子」的可能性。其中的關鍵,反而是書中小女兒所說的:「能不能在生活中彼此關心、在有必要時彼此幫助。」有愛的地方,才是家。

剛在網路上接觸作者時,是因為她跟伴侶兩人從事心靈療癒工作,耕耘家庭關係、個人成長等主題多年,她們很期盼與一般讀者分享,如何在內心受傷之餘,療傷、然後變得更強壯。她們一家四口成員,也個別走過同志身分認同、單親家庭、彩虹家庭的不同歷程,這本書是她們勇敢地站出來,如實呈現同志家庭的樣貌,也希望可以分享「心想事成」、「個人賦權」的柔性主張。

這是一堂迎向療癒與愛的自學課,希望帶給同志朋友和尋求幸福家庭關係的朋友滿滿正能量。