出版故事 /書的故事

2020.05.18

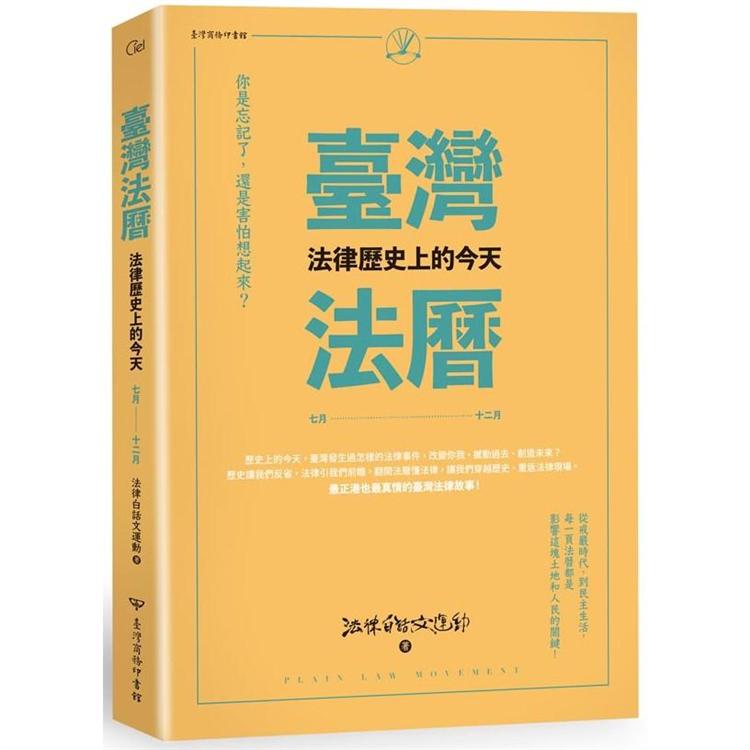

最正港也最真情的臺灣法律故事

文/臺灣商務印書館編輯 鄭莛

法律白話文運動一開始發跡於2014年,一開始是透過「服貿科普文計劃」在網路上慢慢發酵,一開始站長貴智只是發現許多人對「服貿協議」有高度關注以及興趣,但礙於法律門檻較高,涉及許多國內外相關法律,所以才希望透過這個計畫,提供一般大眾更容易親近法律的管道。

隨著臉書的興盛,以及法律白話文運動平易近人的撰文風格、涉及議題廣而深以及高質量、高產的內容,在短短幾年間成為了臺灣數一數二的法普新媒體。但是網路時代日新月異,在2019年臉書的使用群眾開始有了變化,許多年輕世代開始轉往其他社群平台之時,法律白話文運動也做了一次關鍵性的轉型。

社群總監珞亦說起這個關鍵的轉捩點,那個畫面總是讓同為八年級前段班的我既心酸又感同身受。珞亦平時除了法律白話文運動的編輯工作之外,平時也是補習班老師,年輕又有活力的他,總是受到學生的喜愛,而在社群平台興盛之時,學生希望可以與老師互加社群好友也成了家常便飯之事。一次學生問起他:「老師,你有IG嗎?」,他答:「我只有臉書。」,二十出頭的學生驚道:「老師!老人才用臉書!」讓長期經營社群的珞亦意識到,「二十二歲的學生已經不用臉書、覺得那是老人在用的東西」,也因如此,法律白話文運動團隊才決定開始專心經營IG,主攻高中生與大學生客群。

但是法律白話文運動的社群貼文長期都是以「文字」為主,以圖像、方形宮格為版面的IG,要如何吸引使用者呢?當時團隊集思廣益,一個「歷史上的今天」看似老梗的想法迸出,貴智、珞亦、社群編輯伯威、經理書磊及其他成員集思廣益,便想出一個方法——每天上傳一張日曆圖,回顧歷史上當天的重大事件,結合法律知識,除了吸睛以外,讀者也能透過簡短的文字吸收相關的知識,而這樣舊酒新裝的做法也成功地吸廣大的粉絲群,讓法律白話文運動的IG粉絲,從約1000人左右,在一年內暴增至15萬人。

「法律歷史上的今天」這個企劃,每天會回顧臺灣或是國外歷史上的重大事件,珞亦也提到,在2019年這一整年重複書寫臺灣歷史的過程中,他意識到了一件重要的事──「原來我們認為理所當然的事情,其實都是經過許多人用血淚、用青春,才換來我們現在的安穩」。身為《臺灣法曆》這套書的責編,一個法律知識的門外漢,他所提及的感受,之於我甚至是十倍的震撼。在閱讀這些臺灣曾經發生的故事、重大事件,人們是會隨著時間而漸漸淡忘,更不要說從未歷經過這些傷痛的我們,在課本上、課堂裡被輕輕帶過的時候,這些臺灣曾經發生的種種,好像與我們特別的遙遠。

但是,這些事情真的離我們很遙遠嗎?

且容我舉一個再普通不過的例子吧──言論自由。

我們現在可以在網路上罵不喜歡的政治人物,「香菜英文」、「國瑜草包」,或直接喊「我支持臺灣獨立」,抑或是直接說「我愛我的祖國母親中華人民共和國」,而不會「被消失」、「被抓走」或「被判死」,其實這也不過是這短短30年間的事情。

過去在白色恐怖時期有一條令人聞風喪膽的「懲治叛亂條例」,也就是俗稱的「二條一」,這條法律到底是什麼?它其實就是規定了如果你有「意圖顛覆國家」,那就是唯一死刑。

但是到底什麼是顛覆國家?這條法律的定義其實非常模糊。在那個風聲鶴唳的年代,如果你在你的日記裡面,寫下「我覺得臺灣應該獨立」,國家可以直接判斷你有「顛覆國家」之罪,直接判你死刑。在1991年5月9日,便發生了一件知名的「獨臺會」案,調查局直接進入清華大學校園,抓走五名讀書會的學生,認為他們五個人違反《懲治叛亂條例》與《中華民國刑法》第一百條的內亂罪,求處唯一死刑。為什麼呢?只是因為讀書會的這五個人在讀史明的《四百年史》(這本書在當時被認為是「臺獨」思想的書)。獨臺會鬧得沸沸揚揚,且被認為違反憲法保障的言論自由,引發一連串的輿論及抗爭,最後這五位學生才被判無罪,也在民意壓力之下,於1991年的5月22日廢止「懲治叛亂條例」。

身為1991年出生的我,透過《臺灣法曆》這本書才真正意識到,我們的言論自由的歷史也不過和我的年齡相當之時,內心還是非常震撼的!

《臺灣法曆》帶給我的成長不少,裡面有非常多故事和事件,其實都發生在不久之前,就連我自己都對這些故事感到陌生,甚至不知道它們曾經發生過,才進而形塑成臺灣的現狀。

雖然《臺灣法曆》所呈現的方式看似簡單(每篇大約800-1200字),但是它能促使我去思考,甚至讀到非常有趣的案件我也自己去查了更多相關資料(從沒想過會想了解和法律相關的事件呢)——而我想這就是法律白話文運動存在的目的和意義,而他們也真的做到了。

在珞亦的作者序(下冊,7-12月)裡面他也提到,如果我們回到《臺灣法曆》中的那些歷史現場,如果我們是當事者,在那個關鍵的當下,我們又會做出什麼樣關鍵性的決定呢?

每個人每一天都在面對許多決定,我們永遠無法得知決定是對是錯,但是如果因為害怕而裹足不前,我們便永遠無法成長。臺灣的民主,也是在這樣跌跌撞撞的過程中,長成我們現在看到的樣貌。

這套書,值得大家一看。

隨著臉書的興盛,以及法律白話文運動平易近人的撰文風格、涉及議題廣而深以及高質量、高產的內容,在短短幾年間成為了臺灣數一數二的法普新媒體。但是網路時代日新月異,在2019年臉書的使用群眾開始有了變化,許多年輕世代開始轉往其他社群平台之時,法律白話文運動也做了一次關鍵性的轉型。

社群總監珞亦說起這個關鍵的轉捩點,那個畫面總是讓同為八年級前段班的我既心酸又感同身受。珞亦平時除了法律白話文運動的編輯工作之外,平時也是補習班老師,年輕又有活力的他,總是受到學生的喜愛,而在社群平台興盛之時,學生希望可以與老師互加社群好友也成了家常便飯之事。一次學生問起他:「老師,你有IG嗎?」,他答:「我只有臉書。」,二十出頭的學生驚道:「老師!老人才用臉書!」讓長期經營社群的珞亦意識到,「二十二歲的學生已經不用臉書、覺得那是老人在用的東西」,也因如此,法律白話文運動團隊才決定開始專心經營IG,主攻高中生與大學生客群。

但是法律白話文運動的社群貼文長期都是以「文字」為主,以圖像、方形宮格為版面的IG,要如何吸引使用者呢?當時團隊集思廣益,一個「歷史上的今天」看似老梗的想法迸出,貴智、珞亦、社群編輯伯威、經理書磊及其他成員集思廣益,便想出一個方法——每天上傳一張日曆圖,回顧歷史上當天的重大事件,結合法律知識,除了吸睛以外,讀者也能透過簡短的文字吸收相關的知識,而這樣舊酒新裝的做法也成功地吸廣大的粉絲群,讓法律白話文運動的IG粉絲,從約1000人左右,在一年內暴增至15萬人。

「法律歷史上的今天」這個企劃,每天會回顧臺灣或是國外歷史上的重大事件,珞亦也提到,在2019年這一整年重複書寫臺灣歷史的過程中,他意識到了一件重要的事──「原來我們認為理所當然的事情,其實都是經過許多人用血淚、用青春,才換來我們現在的安穩」。身為《臺灣法曆》這套書的責編,一個法律知識的門外漢,他所提及的感受,之於我甚至是十倍的震撼。在閱讀這些臺灣曾經發生的故事、重大事件,人們是會隨著時間而漸漸淡忘,更不要說從未歷經過這些傷痛的我們,在課本上、課堂裡被輕輕帶過的時候,這些臺灣曾經發生的種種,好像與我們特別的遙遠。

但是,這些事情真的離我們很遙遠嗎?

且容我舉一個再普通不過的例子吧──言論自由。

我們現在可以在網路上罵不喜歡的政治人物,「香菜英文」、「國瑜草包」,或直接喊「我支持臺灣獨立」,抑或是直接說「我愛我的祖國母親中華人民共和國」,而不會「被消失」、「被抓走」或「被判死」,其實這也不過是這短短30年間的事情。

過去在白色恐怖時期有一條令人聞風喪膽的「懲治叛亂條例」,也就是俗稱的「二條一」,這條法律到底是什麼?它其實就是規定了如果你有「意圖顛覆國家」,那就是唯一死刑。

但是到底什麼是顛覆國家?這條法律的定義其實非常模糊。在那個風聲鶴唳的年代,如果你在你的日記裡面,寫下「我覺得臺灣應該獨立」,國家可以直接判斷你有「顛覆國家」之罪,直接判你死刑。在1991年5月9日,便發生了一件知名的「獨臺會」案,調查局直接進入清華大學校園,抓走五名讀書會的學生,認為他們五個人違反《懲治叛亂條例》與《中華民國刑法》第一百條的內亂罪,求處唯一死刑。為什麼呢?只是因為讀書會的這五個人在讀史明的《四百年史》(這本書在當時被認為是「臺獨」思想的書)。獨臺會鬧得沸沸揚揚,且被認為違反憲法保障的言論自由,引發一連串的輿論及抗爭,最後這五位學生才被判無罪,也在民意壓力之下,於1991年的5月22日廢止「懲治叛亂條例」。

身為1991年出生的我,透過《臺灣法曆》這本書才真正意識到,我們的言論自由的歷史也不過和我的年齡相當之時,內心還是非常震撼的!

《臺灣法曆》帶給我的成長不少,裡面有非常多故事和事件,其實都發生在不久之前,就連我自己都對這些故事感到陌生,甚至不知道它們曾經發生過,才進而形塑成臺灣的現狀。

雖然《臺灣法曆》所呈現的方式看似簡單(每篇大約800-1200字),但是它能促使我去思考,甚至讀到非常有趣的案件我也自己去查了更多相關資料(從沒想過會想了解和法律相關的事件呢)——而我想這就是法律白話文運動存在的目的和意義,而他們也真的做到了。

在珞亦的作者序(下冊,7-12月)裡面他也提到,如果我們回到《臺灣法曆》中的那些歷史現場,如果我們是當事者,在那個關鍵的當下,我們又會做出什麼樣關鍵性的決定呢?

每個人每一天都在面對許多決定,我們永遠無法得知決定是對是錯,但是如果因為害怕而裹足不前,我們便永遠無法成長。臺灣的民主,也是在這樣跌跌撞撞的過程中,長成我們現在看到的樣貌。

這套書,值得大家一看。