出版故事 /書的故事

2020.12.14

赴一場感官與流動的盛宴

文/麥田出版社編輯 李培瑜

台灣讀者大概對約翰‧伯格十分熟悉,一九七二年出版的《觀看的方式》至今仍是人文科系學生必讀的重要著作。二○一七年他逝世時,在台灣激起一陣漣漪。他有多重身分,是詩人、畫家,此外,也是優秀的小說家、布克獎得主,或者,用他自己的話來說,「說故事的人」。

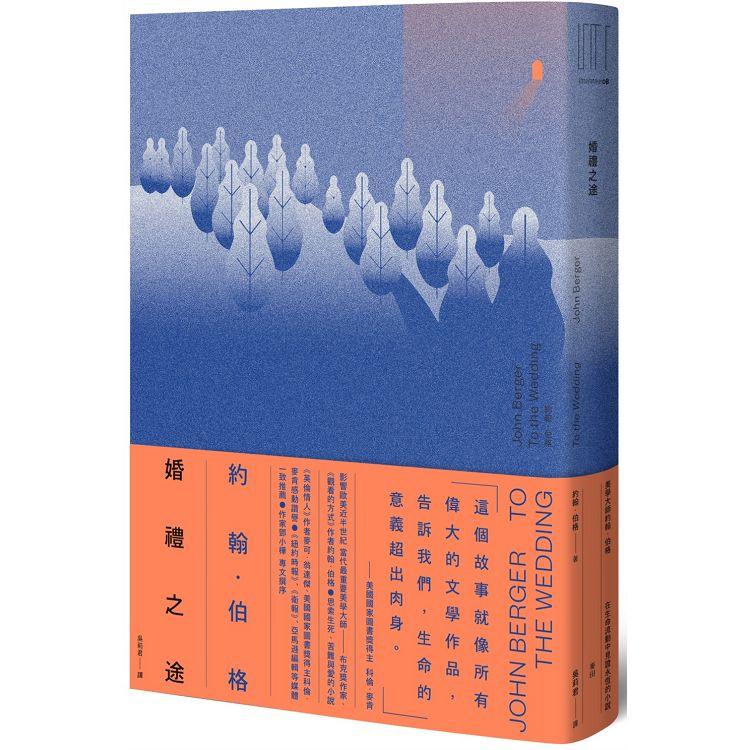

從情節來看,《婚禮之途》相當簡單。一個悲傷的父親打算幫女兒購買祈願牌。他的女兒,年輕美麗的妮儂遇上真愛,卻在這個時候發現,由於過往的一次萍水相逢,自己得了愛滋病。愛與生命正要開始,疾病突然介入,斬斷未來,也斬斷周圍人對她的善意。而這樣一個喜慶婚禮與喪禮之途重疊的故事,竟然不是一個悲劇。美國國家圖書獎得主科倫.麥肯和《英倫情人》作者翁達傑甚至不約而同表示,《婚禮之途》是他們想隨身攜帶的一本書。

如果說《觀看的方式》、《影像的閱讀》等著作以智性的鋒芒奠定約翰.伯格一代美學大師的地位,小說則十分溫柔,在淺白隨興的句子裡透出詩意,全是對人的關懷。

那是一個巨大的時代,極權垮台,理想覆滅,在小說中,歷史持續傳來時近時遠的轟鳴聲,而人們的話語、質地、惶恐與悲喜都在此由說書人娓娓道來。伯格意識著時代變革,同時也是一個全神貫注於生活的人,這都表現在他的書寫上。我們彷彿能感受到妮儂冰涼的絲質裙襬滑過腿邊、她父親騎著摩托車,山間冷風撲在臉上的刺痛感,或是她母親落寞地在窄窗邊,聞到樓下飄上來的麵包香。最最精采的,還是小說高潮處,那儼然孤注一擲的音樂、舞蹈、佳餚美饌,我們分享了這場婚禮的一切,未發生的、已發生的,還有即將發生的……故事在經驗共感之際累積血肉,讀者基於理解而同情。同情的對象已然不分你我。

來到二○二○年,疫病切斷連結,同時,科技讓世界變得很小。初次見面、日常招呼藏在口罩之下,計畫未知、停擺,在孤獨與人群的邊際,內省或者投入世界的擺蕩間,讀約翰.伯格的小說再恰當不過。──我們也許是彼此的愛、創傷與遺憾,但苦難不該銷毀慶祝的理由,這是伯格對生命致上最高的熱忱與敬意,也是閱讀《婚禮之途》的收穫。

從情節來看,《婚禮之途》相當簡單。一個悲傷的父親打算幫女兒購買祈願牌。他的女兒,年輕美麗的妮儂遇上真愛,卻在這個時候發現,由於過往的一次萍水相逢,自己得了愛滋病。愛與生命正要開始,疾病突然介入,斬斷未來,也斬斷周圍人對她的善意。而這樣一個喜慶婚禮與喪禮之途重疊的故事,竟然不是一個悲劇。美國國家圖書獎得主科倫.麥肯和《英倫情人》作者翁達傑甚至不約而同表示,《婚禮之途》是他們想隨身攜帶的一本書。

如果說《觀看的方式》、《影像的閱讀》等著作以智性的鋒芒奠定約翰.伯格一代美學大師的地位,小說則十分溫柔,在淺白隨興的句子裡透出詩意,全是對人的關懷。

那是一個巨大的時代,極權垮台,理想覆滅,在小說中,歷史持續傳來時近時遠的轟鳴聲,而人們的話語、質地、惶恐與悲喜都在此由說書人娓娓道來。伯格意識著時代變革,同時也是一個全神貫注於生活的人,這都表現在他的書寫上。我們彷彿能感受到妮儂冰涼的絲質裙襬滑過腿邊、她父親騎著摩托車,山間冷風撲在臉上的刺痛感,或是她母親落寞地在窄窗邊,聞到樓下飄上來的麵包香。最最精采的,還是小說高潮處,那儼然孤注一擲的音樂、舞蹈、佳餚美饌,我們分享了這場婚禮的一切,未發生的、已發生的,還有即將發生的……故事在經驗共感之際累積血肉,讀者基於理解而同情。同情的對象已然不分你我。

來到二○二○年,疫病切斷連結,同時,科技讓世界變得很小。初次見面、日常招呼藏在口罩之下,計畫未知、停擺,在孤獨與人群的邊際,內省或者投入世界的擺蕩間,讀約翰.伯格的小說再恰當不過。──我們也許是彼此的愛、創傷與遺憾,但苦難不該銷毀慶祝的理由,這是伯格對生命致上最高的熱忱與敬意,也是閱讀《婚禮之途》的收穫。