出版故事 /書的故事

2020.12.28

我們與「臨界智商」的距離──聽見孩子無聲的求助

文/遠流主編 陳子逸

國一的教室裡,有四名學生,一個老是忘記帶作業簿,一個連板書都抄不好,一個總是擾亂班上秩序,一個經常破壞公物,還在後走廊踹破了水槽。導師認為難管教,於是將他們的座位統一集中在前三排的某一區。班上同學給他們取了個綽號,叫作「四大金剛」。其中一位「金剛」成員在課堂上呼呼大睡,直到最後一堂課結束,正當大家紛紛趕著下課回家,負責關門的同學故意不叫醒他,把他鎖在空無一人的教室裡,等著他驚醒時再大肆嘲笑。全班都很怕他們,全班都擔心自己會成為下一個「四大金剛」的成員,全班都直接或間接參與了無視、冷暴力,甚至霸凌的行為。這是常見的校園生活一隅,也或許是你我學生時期共有的回憶。

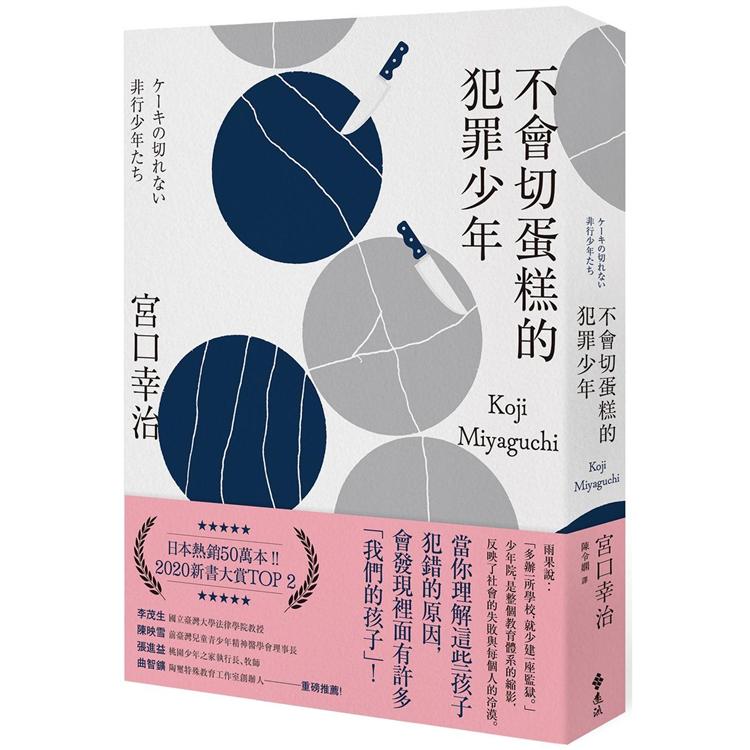

《不會切蛋糕的犯罪少年》書中的主角們,就曾是這樣的孩子。他們與我們十分接近,你一定曾經跟他們相處過,對於他們的行為特徵再熟悉不過──班上成績倒數、容易生氣、丟三落四、無法融入團體生活、遭到排擠和霸凌,然而,又有多少人察覺到,這是他們用自己的方式所發出的「求救訊號」?是不是直到他們的行為踰矩,甚至犯下滔天大罪後,我們才終於「注意」到這群人?

本書作者宮口幸治是一位日本兒童精神科醫師,也是少數用智能障礙和發展障礙的視角去探討犯罪少年、孩子偏差行為等兒童議題的作者。在日本,大眾傾向用「自我責任論」去看待社會角落的邊緣人,講難聽點,就是用一句話把他們「打發」掉。而本書所要傳遞的訊息是,從司法體系、教育制度,到你和我,是如何將這群我們眼中的「麻煩人」一步步推向深淵。智能障礙、發展障礙、思覺失調……基於不理解,進而將他們隔離與翦除,或許是再簡單不過的做法。但正如特殊教育系鄭麗月教授所說的:「當你理解這些孩子犯錯的原因,會發現裡面有許多『我們的孩子』。」作者也藉由本書,彙整多年來對孩子們的觀察,並提出務實的訓練法,祈求我們這些大人能夠看見他們的障礙、聽見他們的求助,並伸手援助。

最後,特別感謝惠賜本書推薦序的李茂生教授與陳映雪主任。多前年,因擔任責編的《教出殺人犯》一書,邀請過李教授推廣少年犯罪議題無數次;而陳主任則是筆者兒時的主治醫師,二十多年前的臺灣鮮少兒童青少年精神科醫師。除了對於書中孩子們的行為和情緒格外有感之外,也以本書感謝李茂生教授和陳映雪主任的付出。

《不會切蛋糕的犯罪少年》書中的主角們,就曾是這樣的孩子。他們與我們十分接近,你一定曾經跟他們相處過,對於他們的行為特徵再熟悉不過──班上成績倒數、容易生氣、丟三落四、無法融入團體生活、遭到排擠和霸凌,然而,又有多少人察覺到,這是他們用自己的方式所發出的「求救訊號」?是不是直到他們的行為踰矩,甚至犯下滔天大罪後,我們才終於「注意」到這群人?

本書作者宮口幸治是一位日本兒童精神科醫師,也是少數用智能障礙和發展障礙的視角去探討犯罪少年、孩子偏差行為等兒童議題的作者。在日本,大眾傾向用「自我責任論」去看待社會角落的邊緣人,講難聽點,就是用一句話把他們「打發」掉。而本書所要傳遞的訊息是,從司法體系、教育制度,到你和我,是如何將這群我們眼中的「麻煩人」一步步推向深淵。智能障礙、發展障礙、思覺失調……基於不理解,進而將他們隔離與翦除,或許是再簡單不過的做法。但正如特殊教育系鄭麗月教授所說的:「當你理解這些孩子犯錯的原因,會發現裡面有許多『我們的孩子』。」作者也藉由本書,彙整多年來對孩子們的觀察,並提出務實的訓練法,祈求我們這些大人能夠看見他們的障礙、聽見他們的求助,並伸手援助。

最後,特別感謝惠賜本書推薦序的李茂生教授與陳映雪主任。多前年,因擔任責編的《教出殺人犯》一書,邀請過李教授推廣少年犯罪議題無數次;而陳主任則是筆者兒時的主治醫師,二十多年前的臺灣鮮少兒童青少年精神科醫師。除了對於書中孩子們的行為和情緒格外有感之外,也以本書感謝李茂生教授和陳映雪主任的付出。