出版故事 /書的故事

2021.03.15

那些陌生人們的告別式-《送葬協奏曲》裡的人生百態

文/自由撰稿人 陳怡靜

還是人物記者時,傾聽他人說故事,是我每天最常做的事。在種種難以對人言說的生命碎片裡,最難解的往往是人與人間的「關係」,特別是與親人的關係。有一次為了工作,我參加了三個陌生人的告別式,其中一個往生者是獨居男子,在租屋處昏倒後便不再醒來。那個告別式場空蕩蕩的,遺族只有女兒,父女倆已五年未見面。

五年前,女孩還是國小畢業生,再見父親時,已是亭亭玉立的高中生。女孩對著棺木裡的父親哭了,闊別五年再見,也永遠不能再見了。我的受訪者是善願愛心協會創辦人,他告訴我,往生者九年前因嗜酒離婚,健康與經濟每況愈下,往生者生前最掛念的是女兒,「好想再見女兒一面」。他們找到女孩,完成亡者的遺願。

一場告別式,也是一場和解。女孩在父親靈前哭了,輕輕地對父親說再見。我們擲筊問往生者,能讓我們側拍記錄嗎?兩個硬幣落地,一正一反,法師笑說:「他很開心。」二十年來,善願愛心協集資為弱勢者與無後者送行,完成約三千件陌生人的告別式。一場又一場陌生人的告別式,都是一個又一個的真實人生。

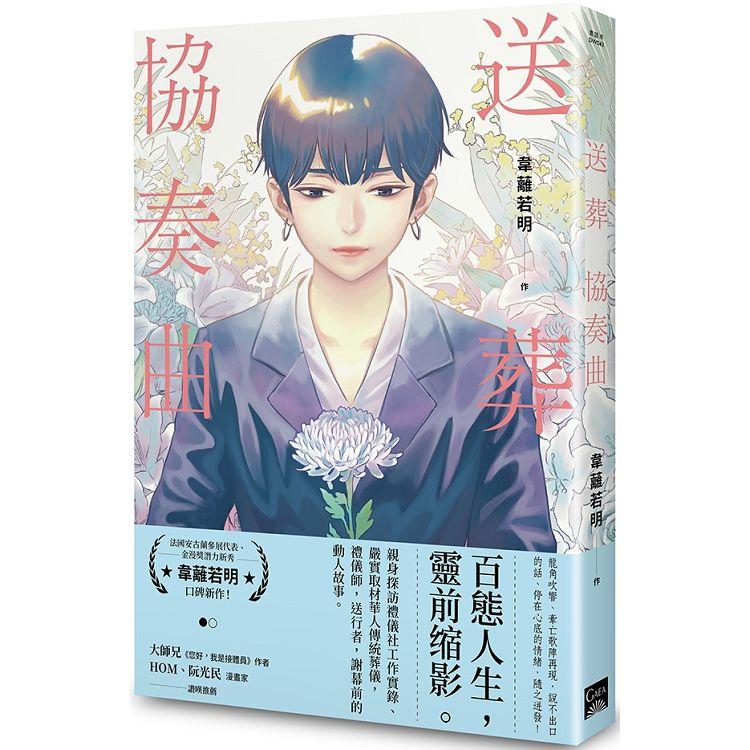

在漫畫家韋蘺若明的《送葬協奏曲》裡,也是這樣真實的人生故事。背負著父親期待獨居過世的男子、不捨母親而不能放棄生命的病童、找不到遺體的衣冠塚……,還有那些我們經常聽說過的,大家族裡的各種遺產鬥爭。究竟,人生的最後一段路該如何走?韋蘺若明巧妙地透過禮儀師之眼,看似職場故事,但談的其實是人性、關係、遺憾與和解。

2020年底,日本國際漫畫賞公布得獎名單,韋蘺若明以《送葬協奏曲》獲得金賞,這也是台灣漫畫第一次在日本國際漫畫賞摘金。《送葬協奏曲》描述主角林初生因追求夢想與母親失和,憤而離家想自立自強,誤打誤撞進入殯葬業擔任禮儀師。在協助接體、辦理告別式的工作中,她看盡不同的人生樣貌,也才明白,「追求夢想,是生者的特權」。

韋蘺若明從小在漫畫裡長大,曾想當配音員,後來想當漫畫家,她也真的成為漫畫家了,曾出版《鬼要去哪裡》與《送葬協奏曲》,目前還有連載作品進行中。對韋蘺若明來說,漫畫就是她最喜歡的敘事方式。創作《送葬協奏曲》前,韋蘺若明耗時一年取材寫劇本,大量閱讀台灣殯葬習俗等論文、書籍,拉出故事主線後,以人物帶出台灣特有的殯葬文化,好比孝女白琴、牽亡歌等。

在《送葬協奏曲》裡,不難看出韋蘺若明對漫畫的野心,厚實的田野工作,讓漫畫充滿真實感與知識性。順暢的分鏡與引人入勝的故事,也讓漫畫維持極好的節奏與娛樂性。她也曾提及,為讓故事更加紮實,她實際走訪禮儀公司,看著工作人員忙進忙出,但也特別找來剛擔任禮儀師一年的新人協助取材,娓娓道來入行一年的各種辛苦與心酸。

漫畫裡,初生第一次面對的場景就是驚人的腐敗遺體。韋蘺若明以戲劇性效果揭開初生的禮儀師之路,讓人好奇:「這工作真的有這麼慘嗎?」真的,就是這麼辛苦。韋蘺若明告訴我,她訪談的新人經驗更嚇人,「第一天處理的就是上吊的屍體……」而在告別式現場,讓她最驚訝的則是代哭的孝女白琴,也讓她思考,所謂的葬儀文化裡,什麼才是有意義的?

在創作《送葬協奏曲》的過程中,確實與生命經驗產生奇妙的連結,還在構思故事時,韋蘺若明得知婆婆罹患癌症;故事快畫完時,婆婆不幸過世了,她也將婆婆靈堂畫面畫進漫畫裡,成為其中一個故事的場景。冥冥之中,所有的學習,彷彿都有其意義。上部作品是《鬼要去哪裡》,接著是《送葬協奏曲》。似乎有種微妙的巧合啊?對此,韋蘺若明在漫畫後記裡坦言:「呃,我不是故意的,可能潛意識想知道生命的真理吧……。」

五年前,女孩還是國小畢業生,再見父親時,已是亭亭玉立的高中生。女孩對著棺木裡的父親哭了,闊別五年再見,也永遠不能再見了。我的受訪者是善願愛心協會創辦人,他告訴我,往生者九年前因嗜酒離婚,健康與經濟每況愈下,往生者生前最掛念的是女兒,「好想再見女兒一面」。他們找到女孩,完成亡者的遺願。

一場告別式,也是一場和解。女孩在父親靈前哭了,輕輕地對父親說再見。我們擲筊問往生者,能讓我們側拍記錄嗎?兩個硬幣落地,一正一反,法師笑說:「他很開心。」二十年來,善願愛心協集資為弱勢者與無後者送行,完成約三千件陌生人的告別式。一場又一場陌生人的告別式,都是一個又一個的真實人生。

在漫畫家韋蘺若明的《送葬協奏曲》裡,也是這樣真實的人生故事。背負著父親期待獨居過世的男子、不捨母親而不能放棄生命的病童、找不到遺體的衣冠塚……,還有那些我們經常聽說過的,大家族裡的各種遺產鬥爭。究竟,人生的最後一段路該如何走?韋蘺若明巧妙地透過禮儀師之眼,看似職場故事,但談的其實是人性、關係、遺憾與和解。

2020年底,日本國際漫畫賞公布得獎名單,韋蘺若明以《送葬協奏曲》獲得金賞,這也是台灣漫畫第一次在日本國際漫畫賞摘金。《送葬協奏曲》描述主角林初生因追求夢想與母親失和,憤而離家想自立自強,誤打誤撞進入殯葬業擔任禮儀師。在協助接體、辦理告別式的工作中,她看盡不同的人生樣貌,也才明白,「追求夢想,是生者的特權」。

韋蘺若明從小在漫畫裡長大,曾想當配音員,後來想當漫畫家,她也真的成為漫畫家了,曾出版《鬼要去哪裡》與《送葬協奏曲》,目前還有連載作品進行中。對韋蘺若明來說,漫畫就是她最喜歡的敘事方式。創作《送葬協奏曲》前,韋蘺若明耗時一年取材寫劇本,大量閱讀台灣殯葬習俗等論文、書籍,拉出故事主線後,以人物帶出台灣特有的殯葬文化,好比孝女白琴、牽亡歌等。

在《送葬協奏曲》裡,不難看出韋蘺若明對漫畫的野心,厚實的田野工作,讓漫畫充滿真實感與知識性。順暢的分鏡與引人入勝的故事,也讓漫畫維持極好的節奏與娛樂性。她也曾提及,為讓故事更加紮實,她實際走訪禮儀公司,看著工作人員忙進忙出,但也特別找來剛擔任禮儀師一年的新人協助取材,娓娓道來入行一年的各種辛苦與心酸。

漫畫裡,初生第一次面對的場景就是驚人的腐敗遺體。韋蘺若明以戲劇性效果揭開初生的禮儀師之路,讓人好奇:「這工作真的有這麼慘嗎?」真的,就是這麼辛苦。韋蘺若明告訴我,她訪談的新人經驗更嚇人,「第一天處理的就是上吊的屍體……」而在告別式現場,讓她最驚訝的則是代哭的孝女白琴,也讓她思考,所謂的葬儀文化裡,什麼才是有意義的?

在創作《送葬協奏曲》的過程中,確實與生命經驗產生奇妙的連結,還在構思故事時,韋蘺若明得知婆婆罹患癌症;故事快畫完時,婆婆不幸過世了,她也將婆婆靈堂畫面畫進漫畫裡,成為其中一個故事的場景。冥冥之中,所有的學習,彷彿都有其意義。上部作品是《鬼要去哪裡》,接著是《送葬協奏曲》。似乎有種微妙的巧合啊?對此,韋蘺若明在漫畫後記裡坦言:「呃,我不是故意的,可能潛意識想知道生命的真理吧……。」