出版故事 /出版前哨

2021.03.22

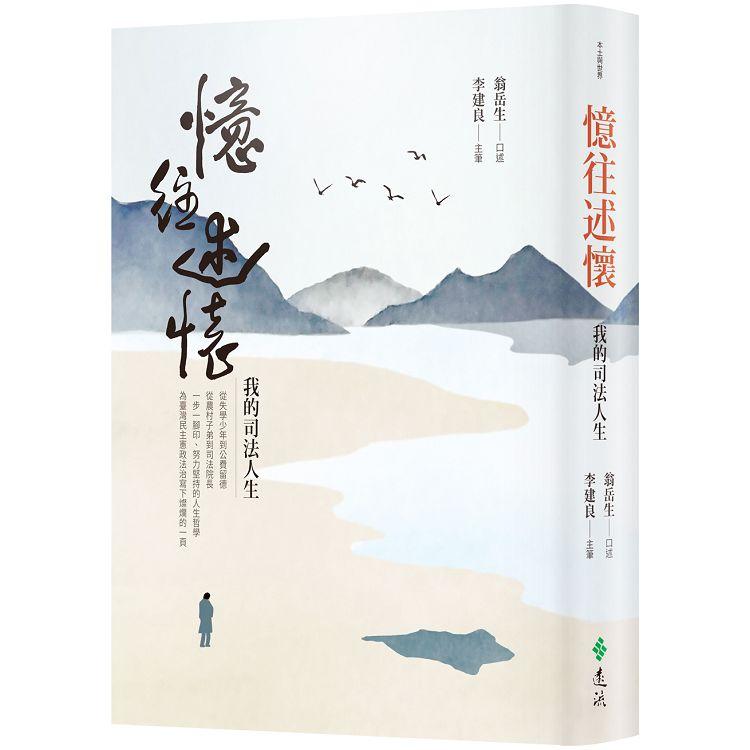

永不過期的憶念

文/李建良

書寫翁岳生老師的生命故事,是一趟溫厚篤實的感性之旅。

這本書記述了老師的學思歷程和生活體驗,呈現命運滌盪下的個人際遇,反映出時代變遷中的人物與事件。全書以「求學」、「學術」、「司法」、「法治」為敘事主軸,運用多線交叉、平行鋪陳的方式,刻畫老師在不同時期背景下的人生軌跡與社會網絡。隨著故事情節的發展,適時切換敘事介面,捕捉老師的每一個生命神情,讓每一幀照片的畫色更為飽滿。

老師歷經幼貧失學、力爭上游的求學逆境,慘澹歲月中跋涉的心路歷程,自是一段無可複製的生命版本,娓娓道來,構成相對完整的結構敘事。學成返國後,老師的學院際遇和訪學遊蹤,打破編年敘事,橫向是留學時期人脈的展延,縱軸則為後續司法生涯的端緒,遠近取景與特寫交互組合,節奏或快或慢或停格的生動畫面,處處引人入勝。

在臺灣司法史上,老師是最年輕、也是任職最長的大法官,與擔任司法院院長合計三十五年的公職生涯,前無古人,後恐亦無來者。老師把三分之一強的人生歲月奉獻給了司法,長期參與釋憲工作,見證了臺灣憲政發展與民主轉型的關鍵時刻,鉅細難以畢舉。老師常說:「大法官解釋是集體創作的成果」,在回顧指標性釋憲案件之餘,穿插其間的敘事段落,交織成可推想前因後果的司法故事。

身為法律人與公法學者,老師最關切者,莫過於臺灣法治的發展,即使淡出司法舞台,仍心繫之。法治的落實不能紙上談兵、無法一望即知,需要在地實踐、積微成著。透過對比視角,側寫襯托老師對法治的關懷,以法學社群聚合、跨域學圈交流、司法外交行腳等看似獨立的平行時空,串連出張力十足的歷史場景與餘韻醇厚的有情世界。

一九八六年,我在中興大學剛完成碩士論文,於口試會場上初見老師。我的論文主題是「論公益」,高度抽象,初無頭緒,便設法把主軸聚焦在相對具體的問題上。論題之一是「不確定法律概念」與「行政裁量」之應否區別,我從公益角度切入得出某種否定的觀點。猶記老師問我:「你真的認為這兩者無區別的必要嗎?」這道問題一直伴隨著我,思索至今。

再次遇到老師,是在臺大法研所博士班入學口試的會場上。那(一九八八)年,我僥倖通過考試,得以參加老師每週六下午的「行政法專題研究」。在老師嚴格的要求和剴切的提點下,師友問學長短,午後時刻,只有愜意。當年底,我幸運考取教育部公費留德獎學金,以法學研究為志業的心願,初露曙光,不意在申請入學過程中屢屢受挫。恰逢德國哥廷根大學史塔克教授訪臺,承蒙老師不棄,特為我引介,方得赴德受業教授門下,於一九九四年獲得法學博士學位,返國續行於學術之路。

儘管書山有路勤為徑,在公法學涯途上,仍不免踉蹌,幸得老師持續的提攜和適時的點撥,庶不致偏離正軌,不覺間,已近半甲子。師恩之情,點滴在心,難以言盡。

大約是二○○九年的夏天,開始與老師促膝聊話當年,或錄音或筆記,斷續把老師的生命歷程轉化為文字,兼而蒐集師朋友輩的撰述,並查證相關資料,補綴漏逸。經過老師多次審閱、補充細節,逐成定稿。在一次次的言談中,聽著老師口述一段段不同風景構成的生命旅程,領略老師質樸的生活風格和闊達的生命格局,體會老師對理念的執著和深厚的情義,每每有感於懷、滿心溫暖。一回,老師說起當年留德時期師母的種種付出,感念至深,一時凝噎無語,多少回憶在默然間無聲地迴轉……。

記憶是一種念想,承載了自己和他人的生命片段,漸層積累,新舊交疊,隨著時空的遞移,也許不復真實,卻不會過期。沉澱思緒,重溫存於內心角落的如煙往事,總能品味出那超越時空的無盡情意。

這本書記述了老師的學思歷程和生活體驗,呈現命運滌盪下的個人際遇,反映出時代變遷中的人物與事件。全書以「求學」、「學術」、「司法」、「法治」為敘事主軸,運用多線交叉、平行鋪陳的方式,刻畫老師在不同時期背景下的人生軌跡與社會網絡。隨著故事情節的發展,適時切換敘事介面,捕捉老師的每一個生命神情,讓每一幀照片的畫色更為飽滿。

老師歷經幼貧失學、力爭上游的求學逆境,慘澹歲月中跋涉的心路歷程,自是一段無可複製的生命版本,娓娓道來,構成相對完整的結構敘事。學成返國後,老師的學院際遇和訪學遊蹤,打破編年敘事,橫向是留學時期人脈的展延,縱軸則為後續司法生涯的端緒,遠近取景與特寫交互組合,節奏或快或慢或停格的生動畫面,處處引人入勝。

在臺灣司法史上,老師是最年輕、也是任職最長的大法官,與擔任司法院院長合計三十五年的公職生涯,前無古人,後恐亦無來者。老師把三分之一強的人生歲月奉獻給了司法,長期參與釋憲工作,見證了臺灣憲政發展與民主轉型的關鍵時刻,鉅細難以畢舉。老師常說:「大法官解釋是集體創作的成果」,在回顧指標性釋憲案件之餘,穿插其間的敘事段落,交織成可推想前因後果的司法故事。

身為法律人與公法學者,老師最關切者,莫過於臺灣法治的發展,即使淡出司法舞台,仍心繫之。法治的落實不能紙上談兵、無法一望即知,需要在地實踐、積微成著。透過對比視角,側寫襯托老師對法治的關懷,以法學社群聚合、跨域學圈交流、司法外交行腳等看似獨立的平行時空,串連出張力十足的歷史場景與餘韻醇厚的有情世界。

一九八六年,我在中興大學剛完成碩士論文,於口試會場上初見老師。我的論文主題是「論公益」,高度抽象,初無頭緒,便設法把主軸聚焦在相對具體的問題上。論題之一是「不確定法律概念」與「行政裁量」之應否區別,我從公益角度切入得出某種否定的觀點。猶記老師問我:「你真的認為這兩者無區別的必要嗎?」這道問題一直伴隨著我,思索至今。

再次遇到老師,是在臺大法研所博士班入學口試的會場上。那(一九八八)年,我僥倖通過考試,得以參加老師每週六下午的「行政法專題研究」。在老師嚴格的要求和剴切的提點下,師友問學長短,午後時刻,只有愜意。當年底,我幸運考取教育部公費留德獎學金,以法學研究為志業的心願,初露曙光,不意在申請入學過程中屢屢受挫。恰逢德國哥廷根大學史塔克教授訪臺,承蒙老師不棄,特為我引介,方得赴德受業教授門下,於一九九四年獲得法學博士學位,返國續行於學術之路。

儘管書山有路勤為徑,在公法學涯途上,仍不免踉蹌,幸得老師持續的提攜和適時的點撥,庶不致偏離正軌,不覺間,已近半甲子。師恩之情,點滴在心,難以言盡。

大約是二○○九年的夏天,開始與老師促膝聊話當年,或錄音或筆記,斷續把老師的生命歷程轉化為文字,兼而蒐集師朋友輩的撰述,並查證相關資料,補綴漏逸。經過老師多次審閱、補充細節,逐成定稿。在一次次的言談中,聽著老師口述一段段不同風景構成的生命旅程,領略老師質樸的生活風格和闊達的生命格局,體會老師對理念的執著和深厚的情義,每每有感於懷、滿心溫暖。一回,老師說起當年留德時期師母的種種付出,感念至深,一時凝噎無語,多少回憶在默然間無聲地迴轉……。

記憶是一種念想,承載了自己和他人的生命片段,漸層積累,新舊交疊,隨著時空的遞移,也許不復真實,卻不會過期。沉澱思緒,重溫存於內心角落的如煙往事,總能品味出那超越時空的無盡情意。