出版故事 /書的故事

2021.04.26

翻開這本繪本時,得不時按捺那種如獲至寶的沾沾自喜。

文/大塊文化image3 企劃編輯 楊采蓁

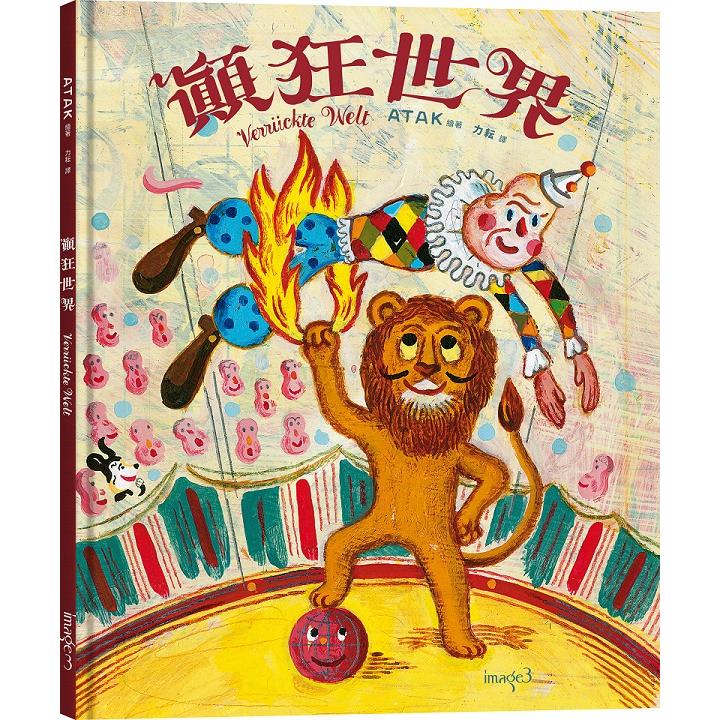

在受理性主宰的日常世界中,藝術始終是掙脫理性結構的主要途徑,釋放了那些受理性壓抑而我們卻可能不自知的怪奇之物。前句中所有「理性」一詞,當然也可全面替換成「威權」一詞。這本由德國藝術家ATAK創作的無字繪本《顛狂世界》,沒有頁面的順序和線性敘事,它怪誕、躁動、繽紛、顛三倒四又極度個性化,讓人無比沉浸在自己的閱讀視線裡,還得不時按捺那種如獲至寶的沾沾自喜。

國外有書評言:「如果達利 (Salvador Dali) 做繪本,大概會跟這本很像。」除了達利之外,《顛狂世界》狡猾、諷刺、童趣又躁動不已的畫面,大概也會激發波希 (Hieronymus Bosch) 和老布勒哲爾 (Pieter Bruegel the Elder) 這兩位藝術史上的奇才,想重新投胎來創作繪本的慾望。

回顧藝術史,波希昔日的驚人原創性和怪誕的想像力,伴隨大量耐人尋味的象徵和符號,數百年來以令人坐立難安的方式持續引人入勝;老布勒哲爾則善於在奇想和寓意中,呈現庶民場景的大範圍騷動,同時顯露些許政治-社會性諷喻。這兩位昔日的奇才,讓當時的藝術不再僅是宗教的傳聲筒,奪回了藝術的主體性和話語權。

而象徵、符號、奇想、騷動、諷喻、話語權,這些光看字面就十分吸引人的元素,在《顛狂世界》的書頁中,以純圖像的方式全包了。ATAK筆下那些既熟悉又可疑的象徵和符號,正回應著我們曾有的童趣視角、成年後的歷練和在流行文化中的浸泡;大範圍、全景式、每個區塊都十分搶戲的狂歡和騷動,讓人每翻一頁都能得到允許的片刻,暫時脫離書頁外的制式規律和權力支配。《顛狂世界》若以童書評判,它奪回的是被說教傳統、教養功能長期佔據的敘事可能;若以成人繪本視之,它提供的是在理性疆域外的馳騁空間,並從中探索「顛狂」的人文價值。

本書作、繪者ATAK,起初從街頭藝術和地下漫畫發跡。他一路從地下漫畫、龐克場景中發韌,陸續以自由藝術家、插畫家、平面設計師身份,活躍於柏林和歐洲各地,更成了藝術學院的插畫教授,也曾在筆訪中自言他是個“Family Man”。Georg Barber是ATAK這個化名背後的真名,這兩款名字就像銅板的一體兩面:Prof.Georg Barbe是他布爾喬亞一面的名字和稱謂,ATAK則是他用於所有藝術性作為的署名。ATAK如今或許已不再是街頭龐克,但龐克精神仍在他的作品中留下痕跡,例如借力使力地操作現成符碼,妙趣橫生地暴露主流思維的潛在問題。

國外有書評言:「如果達利 (Salvador Dali) 做繪本,大概會跟這本很像。」除了達利之外,《顛狂世界》狡猾、諷刺、童趣又躁動不已的畫面,大概也會激發波希 (Hieronymus Bosch) 和老布勒哲爾 (Pieter Bruegel the Elder) 這兩位藝術史上的奇才,想重新投胎來創作繪本的慾望。

回顧藝術史,波希昔日的驚人原創性和怪誕的想像力,伴隨大量耐人尋味的象徵和符號,數百年來以令人坐立難安的方式持續引人入勝;老布勒哲爾則善於在奇想和寓意中,呈現庶民場景的大範圍騷動,同時顯露些許政治-社會性諷喻。這兩位昔日的奇才,讓當時的藝術不再僅是宗教的傳聲筒,奪回了藝術的主體性和話語權。

而象徵、符號、奇想、騷動、諷喻、話語權,這些光看字面就十分吸引人的元素,在《顛狂世界》的書頁中,以純圖像的方式全包了。ATAK筆下那些既熟悉又可疑的象徵和符號,正回應著我們曾有的童趣視角、成年後的歷練和在流行文化中的浸泡;大範圍、全景式、每個區塊都十分搶戲的狂歡和騷動,讓人每翻一頁都能得到允許的片刻,暫時脫離書頁外的制式規律和權力支配。《顛狂世界》若以童書評判,它奪回的是被說教傳統、教養功能長期佔據的敘事可能;若以成人繪本視之,它提供的是在理性疆域外的馳騁空間,並從中探索「顛狂」的人文價值。

本書作、繪者ATAK,起初從街頭藝術和地下漫畫發跡。他一路從地下漫畫、龐克場景中發韌,陸續以自由藝術家、插畫家、平面設計師身份,活躍於柏林和歐洲各地,更成了藝術學院的插畫教授,也曾在筆訪中自言他是個“Family Man”。Georg Barber是ATAK這個化名背後的真名,這兩款名字就像銅板的一體兩面:Prof.Georg Barbe是他布爾喬亞一面的名字和稱謂,ATAK則是他用於所有藝術性作為的署名。ATAK如今或許已不再是街頭龐克,但龐克精神仍在他的作品中留下痕跡,例如借力使力地操作現成符碼,妙趣橫生地暴露主流思維的潛在問題。