出版故事 /書的故事

2021.08.09

從坦克和鮮花之中,看見紊流和繁茂

文/楊采蓁(大塊image3編輯)/趙俐雯(大塊行銷部)

對談人/大塊行銷部 趙俐雯 vs 大塊image3編輯 楊采蓁

A:2015年我在唐山書店買了《給我的詩:辛波絲卡詩選1957-2012》。(之所以會記得,是因為我會老派地在書上寫購書日期和地點)。那是第一次去唐山,也是我的第一本辛波絲卡。那時我大一,是會把詩人名字誤念成「辛絲波卡」的年紀,也是第一次失戀的年紀。我用失戀的濾鏡讀完整本詩選,在每一頁的空白處抄詩或寫下雜想。失戀的能量很巨大,沒有一頁沒寫字。

在所有抄下的句子中,我最喜歡「把痛/和所有不是痛的東西分開」,摘自p.90的〈筆記〉。當時我在網路上讀了一首詩〈未進行的喜馬拉雅之旅〉,發現辛波絲卡竟然在詩中寫到:「雪人,我們這裡有雪融。」我心想太殘酷了,在書中一角寫下:「這如同告訴愛人,我們的愛情會結束。」我覺得辛波絲卡的詩,常有不迴避殘酷的詼諧,寫下人們難以視為真理的事實。

A:〈車站〉描寫一場未發生的約會,開頭充滿悖論的張力,譬如「用缺席抵達」、「用沒寄出的信告知」、「用不克前來赴約」、「用不在場的身影現身」,令人思考在場/缺席、真實/幻象的關係。敘述者「我」未實質前往車站赴約,但赴約的場景卻可視可觸,如同有個分身或上帝視角,也如同平行時空,呈現一個思考主體的精神複調。我想起奇士勞斯基的《雙面薇若妮卡》,也想起作家蕭貽徽的〈乘客〉,從「在月台上/他和他的身體站得很遠/眼前的車門睜開或閉上/看見他/看見卻沒有帶走他」這段,可見這首詩也在於描寫自我的多重性,且場景也在車站。

如今再讀〈車站〉,又有個新發現。除了開頭迷人,它的結尾也令人玩味:「他方/這微小的詞彙聽起來多麼響亮。」他方,意即自我不在場的地方。當昆德拉用《生活在他方》闡述人對他方的遙想和嚮往,辛波絲卡是否也藉由說出「響亮的他方」,顯露了敘述者「我」對赴約的渴望?

六年多過去,我對辛波絲卡詩作的感想沒什麼變化。不過我重新想了想為何特別喜歡〈車站〉、〈哀傷的演算〉、〈字彙〉、〈和回憶很難相處〉、〈青少女〉、〈主意〉這幾首詩?可能是因為這些都是自我反身性很強的作品。

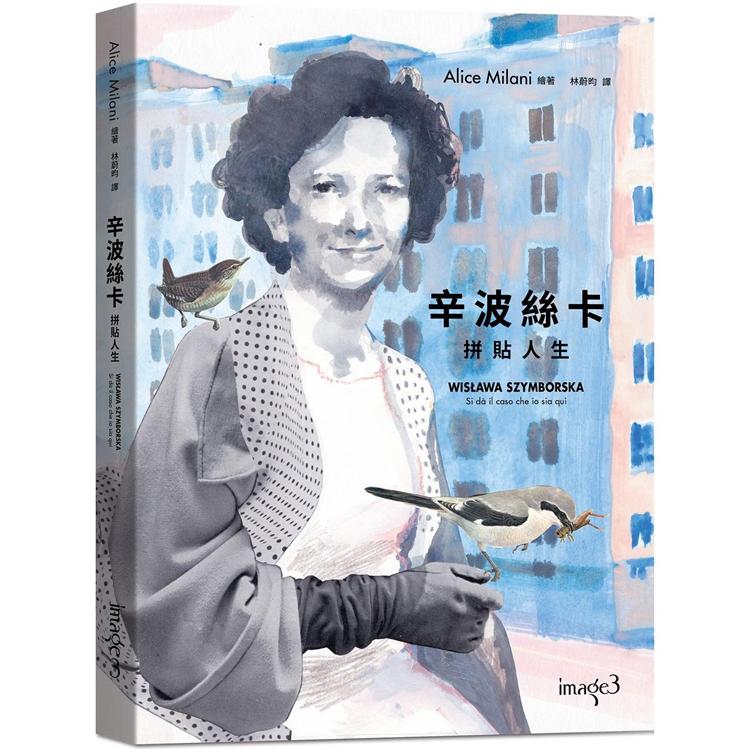

A:這是我第一次,也是image3第一次出版圖像小說。這本書的內容很好吸收,兼容通俗性、藝術性、實驗性、娛樂性,又埋有巧思和笑點,做書時就用雀躍的心情克服了對圖像小說的陌生感。這本書的圖像、文字、敘事節奏,都像從容的快板。透過讀者的回饋,我發現每個人鍾情、流連的頁面都不一樣,代表可看之處還真不少,讀完還能再回味幾趟。

A:水彩漫畫在書中是主線,畫風雖然朦朧,但仍能在畫面中看到時代性和地區性的細節,譬如黑白格紋大廳地板和排隊人龍,就讓譯者蔚昀看得會心一笑。朦朧的畫風提供了一種對辛波絲卡及其時代的「印象」,水彩的暈染消除了涇渭分明的輪廓與界線,形成一種非清晰、非銳利的觀看,讓讀者能投影自己的奇想和思索。這種朦朧感正呼應了這本圖像傳記小說的虛實交織。

另外,黑白的攝影拼貼也是必說的特色。拼貼在書中提供了「轉場」和「跳接」的功能,不僅讓整體敘事更鮮活流暢、更有現代感,也流露了更多創作者的意識。我在編輯時很常猜想這些素材的來源和組合的過程,去揣摩作者從哪搜集來這些雜誌剪報,以及為什麼選擇這樣組合。

拼貼時常帶來意外的趣味和暗示性,無論是詩句的拼貼或圖片的拼貼。書中有一段拼貼轉場特別精彩,暗示了辛波絲卡的生活將有轉折,也揭示了人生和電影的共相:已婚的辛波絲卡坐在書桌前,從雜誌剪下一對新人步入禮堂的圖片。下一個跨頁,全頁以拼貼構成一個拍片現場,導演是一名背影神似辛波絲卡的女子,演員則是上一頁出現的那對新人。女導演稱讚這個結婚的場景並說:「這很好啊!」,隨後喊了一聲「卡!」於是結婚的場景終止,鏡頭轉向突兀的猴群和感到荒謬的眾人。下一頁,一份報紙戲劇性地從天而降,令人聯想時局是否有所變化。再下一頁,辛波絲卡和前夫告別,然後宣告了離婚。

回顧這自編自導自演的精彩段落,「這很好啊!」大概是辛波絲卡對那段婚姻的正向評價,「卡!」則道出了婚姻終究結束。當鏡頭轉向猴群,我想是暗示辛波絲卡對人類的處境將有更多的關照和省察(參見詩作〈布魯各的兩隻猴子〉),從天而降的報紙,則不禁讓人猜測時局是否對兒女私情帶來了影響。

A:最有趣又最糗的事,大概是我發案給義大利文審校者映竹時,寄了紙本的譯稿過去,卻忘了給她電子檔......。當映竹問我:「請問把審校內容寫在紙本上嗎?」我還心想:「哇,看來她是個熱愛紙本手寫的人呢。」(殊不知是我根本沒給她電子檔,Sorry!)好險,紙本審校的模式仍然很順利,映竹的審校非常仔細,針對一些語氣和單字的用法,她甚至還寫上了自己造的例句。

多虧映竹的仔細審定,讓我可以比對波、義兩版。兩版在某些句子中,時態上有些不一,波文版也有在一些小地方稍作改寫,但不影響敘事的大致走向。兩版最大差異的一句在於,當辛波絲卡發現坦克開上街、波蘭戒嚴時,義文版的辛波絲卡對伴侶說:「康奈爾,我們會一直在一起的,對吧?」波文版的辛波絲卡則說:「對付我們可沒這麼容易,對吧?」在這橋段,波文版明顯勝出。

兩版各有千秋之處倒也有。當辛波絲卡來到文學之家,波文版的文協會長如此向她介紹:「文學的氣息都從這道牆後噴發出來!」然後有個旁人插話:「有時候還有包心菜湯的臭味和霉味。」義文版的會長則說:「這棟建築散發著文化的氣息」,插話的旁人挖苦道:「那也是沒有包心菜湯的臭味和霉味的時候。」這兩版的調侃語境,在這橋段都做得不錯。

對照波、義兩版,我覺得中文讀者很幸運,能讀到林蔚昀由波蘭文直譯的版本。一方面,整體而言,波文版將對話情境微調得更加到位,另一方面,這本書的各角充滿了辛波絲卡的詩句,全書請蔚昀從波文直譯肯定是最佳的做法。

A:蔚昀的導讀裡有一句:「這本書在創意和越界的邊緣遊走。」我愛死這個敘述。在編輯這本書時,我時常想起兩本歷史小說:《哈德良回憶錄》(衛城出版)和《奧古斯都》(啟明出版)。《奧古斯都》的作者前言提及:「如果這部小說有任何的真實性,那便是文學的真實性而不是歷史的真實性。讀者能夠按這部小說的創作意圖 ──── 也即是視它為一個想像的產物 ──── 我是心懷感激的。」《哈德良回憶錄》的作者也在後記中提到:「不管怎麼做,重建一座紀念建築時,運用的總還是自己的方式。」愛麗絲?米蘭尼就是以自己的方式,再造了她想紀念的辛波絲卡。她並非要去再現一個被感知者(辛波絲卡),而是再現了辛波絲卡為她帶來的感知。

這本書最後收在這句詩:「真相/請不要太過留意我/嚴肅/請對我寬大為懷」,虛構的自由性帶來的效果是,熱愛實事求是的讀者說不定會更渴望去辨別虛實,像我就很想去讀譯註中常出現的那本《有紀念性的破銅爛鐵:辛波絲卡傳》。說到譯註,這本書的譯註寫得非常詳盡,若讀者擔心迷失在想像與真實之中,這份譯註是一張非常好的地圖。

A:文字方面,我最喜歡本書接近尾聲時,辛波絲卡在牌桌上若無其事地說:「宇宙運作的法則和詩人的創作無關。但是當然,要努力嘗試......。我覺得,我拯救了世界的一個小碎片。但是還有別人。就讓每個人都拯救一個小碎片。」

讓一本值得出版的書被出版,也像是拯救一個小碎片,或說創造了一個吉光片羽。

圖像方面,我最喜歡的一幕是辛波絲卡和伴侶康奈爾牽手走過戒嚴的街頭。透視法讓街道延伸至遠方,兩人化作兩道簡單的背影,牽手走向街道的消失點。他們前進的方向,與那群帶槍的軍人背道而馳。時代壓頂,他們的身影在構圖中顯得很小,但對話強大:「所有不聽話的人都會受到軍事審判。」「天哪,但對付我們可沒這麼容易,對吧?」「妳可以放一百二十個心。」

A:總覺得多虧有了蔚昀,讓我感受到那個「產地直送」的辛波絲卡。

A:「這個故事/從房間開始/到走入殿堂/從自言自語/到向世人說話/從初戀成了舊愛/到舊識成了新歡/從抱紙箱捲舖蓋/到發現成名是個套索/從坦克和鮮花之中/看見紊流和繁茂。」

Q:采蓁還記得第一次讀辛波絲卡,是在什麼人生階段嗎?妳會如何描述辛波絲卡這名女詩人的性格特質與作品特色?

A:2015年我在唐山書店買了《給我的詩:辛波絲卡詩選1957-2012》。(之所以會記得,是因為我會老派地在書上寫購書日期和地點)。那是第一次去唐山,也是我的第一本辛波絲卡。那時我大一,是會把詩人名字誤念成「辛絲波卡」的年紀,也是第一次失戀的年紀。我用失戀的濾鏡讀完整本詩選,在每一頁的空白處抄詩或寫下雜想。失戀的能量很巨大,沒有一頁沒寫字。

在所有抄下的句子中,我最喜歡「把痛/和所有不是痛的東西分開」,摘自p.90的〈筆記〉。當時我在網路上讀了一首詩〈未進行的喜馬拉雅之旅〉,發現辛波絲卡竟然在詩中寫到:「雪人,我們這裡有雪融。」我心想太殘酷了,在書中一角寫下:「這如同告訴愛人,我們的愛情會結束。」我覺得辛波絲卡的詩,常有不迴避殘酷的詼諧,寫下人們難以視為真理的事實。

Q:聽說妳最喜歡的詩是〈車站〉,原因是?從當時到現在,妳對辛波絲卡的詩作感受是否有變化?

A:〈車站〉描寫一場未發生的約會,開頭充滿悖論的張力,譬如「用缺席抵達」、「用沒寄出的信告知」、「用不克前來赴約」、「用不在場的身影現身」,令人思考在場/缺席、真實/幻象的關係。敘述者「我」未實質前往車站赴約,但赴約的場景卻可視可觸,如同有個分身或上帝視角,也如同平行時空,呈現一個思考主體的精神複調。我想起奇士勞斯基的《雙面薇若妮卡》,也想起作家蕭貽徽的〈乘客〉,從「在月台上/他和他的身體站得很遠/眼前的車門睜開或閉上/看見他/看見卻沒有帶走他」這段,可見這首詩也在於描寫自我的多重性,且場景也在車站。

如今再讀〈車站〉,又有個新發現。除了開頭迷人,它的結尾也令人玩味:「他方/這微小的詞彙聽起來多麼響亮。」他方,意即自我不在場的地方。當昆德拉用《生活在他方》闡述人對他方的遙想和嚮往,辛波絲卡是否也藉由說出「響亮的他方」,顯露了敘述者「我」對赴約的渴望?

六年多過去,我對辛波絲卡詩作的感想沒什麼變化。不過我重新想了想為何特別喜歡〈車站〉、〈哀傷的演算〉、〈字彙〉、〈和回憶很難相處〉、〈青少女〉、〈主意〉這幾首詩?可能是因為這些都是自我反身性很強的作品。

Q:大塊image3七月出版,由義大利藝術家愛麗絲.米蘭尼所繪作的《辛波絲卡.拼貼人生》,是妳編輯的第一本「圖像小說」嗎?妳會如何描述這本書的整體風格?

A:這是我第一次,也是image3第一次出版圖像小說。這本書的內容很好吸收,兼容通俗性、藝術性、實驗性、娛樂性,又埋有巧思和笑點,做書時就用雀躍的心情克服了對圖像小說的陌生感。這本書的圖像、文字、敘事節奏,都像從容的快板。透過讀者的回饋,我發現每個人鍾情、流連的頁面都不一樣,代表可看之處還真不少,讀完還能再回味幾趟。

Q:妳認為作者愛麗絲.米蘭尼運用複合媒材的時機、造成視覺上的區隔是為了突顯什麼?水彩漫畫與黑白拼貼分別在本書裡扮演了怎樣的角色?

A:水彩漫畫在書中是主線,畫風雖然朦朧,但仍能在畫面中看到時代性和地區性的細節,譬如黑白格紋大廳地板和排隊人龍,就讓譯者蔚昀看得會心一笑。朦朧的畫風提供了一種對辛波絲卡及其時代的「印象」,水彩的暈染消除了涇渭分明的輪廓與界線,形成一種非清晰、非銳利的觀看,讓讀者能投影自己的奇想和思索。這種朦朧感正呼應了這本圖像傳記小說的虛實交織。

另外,黑白的攝影拼貼也是必說的特色。拼貼在書中提供了「轉場」和「跳接」的功能,不僅讓整體敘事更鮮活流暢、更有現代感,也流露了更多創作者的意識。我在編輯時很常猜想這些素材的來源和組合的過程,去揣摩作者從哪搜集來這些雜誌剪報,以及為什麼選擇這樣組合。

拼貼時常帶來意外的趣味和暗示性,無論是詩句的拼貼或圖片的拼貼。書中有一段拼貼轉場特別精彩,暗示了辛波絲卡的生活將有轉折,也揭示了人生和電影的共相:已婚的辛波絲卡坐在書桌前,從雜誌剪下一對新人步入禮堂的圖片。下一個跨頁,全頁以拼貼構成一個拍片現場,導演是一名背影神似辛波絲卡的女子,演員則是上一頁出現的那對新人。女導演稱讚這個結婚的場景並說:「這很好啊!」,隨後喊了一聲「卡!」於是結婚的場景終止,鏡頭轉向突兀的猴群和感到荒謬的眾人。下一頁,一份報紙戲劇性地從天而降,令人聯想時局是否有所變化。再下一頁,辛波絲卡和前夫告別,然後宣告了離婚。

回顧這自編自導自演的精彩段落,「這很好啊!」大概是辛波絲卡對那段婚姻的正向評價,「卡!」則道出了婚姻終究結束。當鏡頭轉向猴群,我想是暗示辛波絲卡對人類的處境將有更多的關照和省察(參見詩作〈布魯各的兩隻猴子〉),從天而降的報紙,則不禁讓人猜測時局是否對兒女私情帶來了影響。

Q:身為編輯,妳會怎麼看待語言、文化的轉譯與切換(波蘭詩人主題-義大利作者-台灣譯本)?與波蘭譯者蔚昀、義大利文審校者映竹溝通來往的過程?有什麼有趣的事嗎?合作中有遇過怎樣的困難?

A:最有趣又最糗的事,大概是我發案給義大利文審校者映竹時,寄了紙本的譯稿過去,卻忘了給她電子檔......。當映竹問我:「請問把審校內容寫在紙本上嗎?」我還心想:「哇,看來她是個熱愛紙本手寫的人呢。」(殊不知是我根本沒給她電子檔,Sorry!)好險,紙本審校的模式仍然很順利,映竹的審校非常仔細,針對一些語氣和單字的用法,她甚至還寫上了自己造的例句。

多虧映竹的仔細審定,讓我可以比對波、義兩版。兩版在某些句子中,時態上有些不一,波文版也有在一些小地方稍作改寫,但不影響敘事的大致走向。兩版最大差異的一句在於,當辛波絲卡發現坦克開上街、波蘭戒嚴時,義文版的辛波絲卡對伴侶說:「康奈爾,我們會一直在一起的,對吧?」波文版的辛波絲卡則說:「對付我們可沒這麼容易,對吧?」在這橋段,波文版明顯勝出。

兩版各有千秋之處倒也有。當辛波絲卡來到文學之家,波文版的文協會長如此向她介紹:「文學的氣息都從這道牆後噴發出來!」然後有個旁人插話:「有時候還有包心菜湯的臭味和霉味。」義文版的會長則說:「這棟建築散發著文化的氣息」,插話的旁人挖苦道:「那也是沒有包心菜湯的臭味和霉味的時候。」這兩版的調侃語境,在這橋段都做得不錯。

對照波、義兩版,我覺得中文讀者很幸運,能讀到林蔚昀由波蘭文直譯的版本。一方面,整體而言,波文版將對話情境微調得更加到位,另一方面,這本書的各角充滿了辛波絲卡的詩句,全書請蔚昀從波文直譯肯定是最佳的做法。

Q:譯者蔚昀在後記提到:作者愛麗絲.米蘭尼在書中「使用時空錯置和互文」的手法,妳認為這所造成效果是什麼?妳會擔心讀者迷失在想像與真實之中嗎?

A:蔚昀的導讀裡有一句:「這本書在創意和越界的邊緣遊走。」我愛死這個敘述。在編輯這本書時,我時常想起兩本歷史小說:《哈德良回憶錄》(衛城出版)和《奧古斯都》(啟明出版)。《奧古斯都》的作者前言提及:「如果這部小說有任何的真實性,那便是文學的真實性而不是歷史的真實性。讀者能夠按這部小說的創作意圖 ──── 也即是視它為一個想像的產物 ──── 我是心懷感激的。」《哈德良回憶錄》的作者也在後記中提到:「不管怎麼做,重建一座紀念建築時,運用的總還是自己的方式。」愛麗絲?米蘭尼就是以自己的方式,再造了她想紀念的辛波絲卡。她並非要去再現一個被感知者(辛波絲卡),而是再現了辛波絲卡為她帶來的感知。

這本書最後收在這句詩:「真相/請不要太過留意我/嚴肅/請對我寬大為懷」,虛構的自由性帶來的效果是,熱愛實事求是的讀者說不定會更渴望去辨別虛實,像我就很想去讀譯註中常出現的那本《有紀念性的破銅爛鐵:辛波絲卡傳》。說到譯註,這本書的譯註寫得非常詳盡,若讀者擔心迷失在想像與真實之中,這份譯註是一張非常好的地圖。

Q:談談本書最觸動妳的文字段落與圖像。為什麼它們吸引妳?

A:文字方面,我最喜歡本書接近尾聲時,辛波絲卡在牌桌上若無其事地說:「宇宙運作的法則和詩人的創作無關。但是當然,要努力嘗試......。我覺得,我拯救了世界的一個小碎片。但是還有別人。就讓每個人都拯救一個小碎片。」

讓一本值得出版的書被出版,也像是拯救一個小碎片,或說創造了一個吉光片羽。

圖像方面,我最喜歡的一幕是辛波絲卡和伴侶康奈爾牽手走過戒嚴的街頭。透視法讓街道延伸至遠方,兩人化作兩道簡單的背影,牽手走向街道的消失點。他們前進的方向,與那群帶槍的軍人背道而馳。時代壓頂,他們的身影在構圖中顯得很小,但對話強大:「所有不聽話的人都會受到軍事審判。」「天哪,但對付我們可沒這麼容易,對吧?」「妳可以放一百二十個心。」

Q:完成這本書後最大的感想?

A:總覺得多虧有了蔚昀,讓我感受到那個「產地直送」的辛波絲卡。

Q:想對讀者說的話?

A:「這個故事/從房間開始/到走入殿堂/從自言自語/到向世人說話/從初戀成了舊愛/到舊識成了新歡/從抱紙箱捲舖蓋/到發現成名是個套索/從坦克和鮮花之中/看見紊流和繁茂。」