出版故事 /書的故事

2021.12.13

你掉的是會畫畫的川貝母,還是會寫故事的川貝母?

文/美黛(大塊文化企劃)

川貝母有兩種,一種天然ㄟ尚好,主治肺熱燥咳;另一種畫圖畫到紐約時報找他合作,第一次寫小說就寫得像出道作家一樣好。

可是,我好討厭川貝母!

為什麼他兩本書的出版間隔那麼久?六年!都可以念完大學加上碩畢,「袂記得經過偌儕秋冬」,跟著編輯一起看著他 ig 時不時發登山的美照相對兩無語。

真的好討厭川貝母!

即使《成為洞穴》是他的插畫作品集,但他搭配撰寫的極短篇還是好看到不行。相比前作《蹲在掌紋峽谷的男人》是各自獨立的奇想故事,這次的51篇文字儼然如星星在川氏宇宙中閃亮。已經這麼會畫了,還這麼會寫,真的是很討厭。

此刻,經過設計師鄧彧(紙上行旅)的修繕,川氏洞穴終於開放預約參觀!

我於焉來到洞穴入口,被一隻川氏夜光蝶給吸引,慢慢往深處走去時,突然湧起一股前所未有的幸福感受,腦中只不斷迴響著一句話:

「歡迎來到小川樂園,我愛川哥,川哥一級棒!」

(以下言論可能處於受到洞穴生物影響心智的狀態)

要如何介紹《成為洞穴》,我覺得讀者不妨翻到No.22的文字,這篇講書兩個朋友交換書的過程。

而故事中的「書」是有機體,像是《野蠻遊戲》的桌遊盤,奇幻小說中會出現的魔法書;裡面的植物動物、衣服物件、氣味觸覺,一不小心就會逃竄出來,但「不要緊,掉落的是譬喻,我們得猜測它背後的寓意。」

散落一地的都是譬喻,這是適用川貝母所有創作的註解。

就算是主業是接案委託,但他的插畫卻總能滿足業主要求之餘,又在作品留下許多曖昧、待詮釋的空間,讓作品的故事未完待續,包含《自由時報》為文學作品創作的插畫、《紐約時報》的專題插畫、老王樂隊的專輯封面等等,收錄到《成為洞穴》裡面之後,隨著川君的文字編織,又再次、三次、多次生長。

我很喜歡「洞穴」這個意象,迷人又危險,他可以是人們內心最舒適、最柔軟的niche;也可以是交織慾望與狂想,令人越陷越深的迷宮。

各自成篇的故事裡,我們隱然看到人人都有個具象化「洞穴」的世界觀,這裡面有許多值錢的物質,也隨著人們記憶、想望變化,洞穴中有許多神祕生物,有的可以食用,有的則靠食用人類的情緒意念維生。人們靠洞穴生財、在洞穴探險、在洞穴中迷失自己。在這篇文字出現女子寫的日記,裡面的人物可能是另一篇故事的主角,而他做的夢又與另一篇故事連結,就這樣交錯成一張鬆弛不斷變化的網,讓人聯想到波蘭的諾獎得主奧爾嘉·朵卡萩,也是十分善於運用這種發散式、非線性的結構來呈現對於人事物,乃至於各種抽象概念的想像,我們在川君從洞穴世界抽出的剖面中觀察,沉醉。

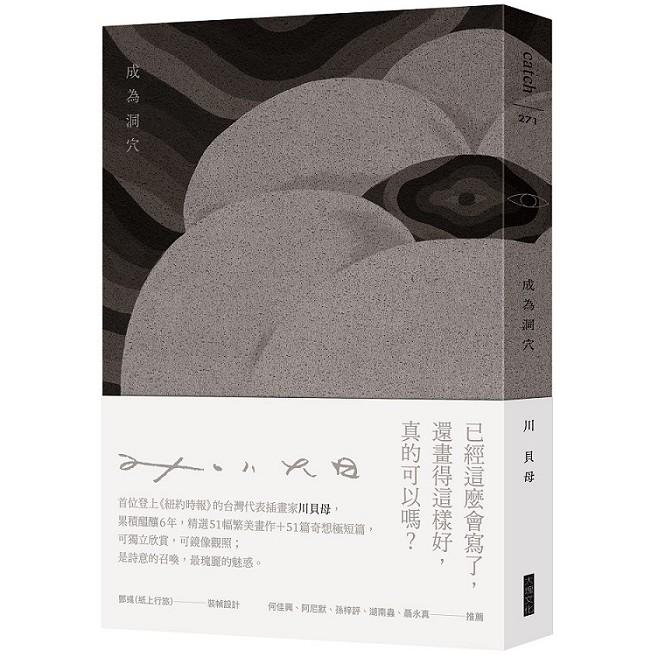

而作為插畫家的圖文集,裝幀必然不可馬虎,邀請了同為超人氣設計師的鄧彧(紙上行旅)操刀設計,全書採裸背精裝,方便攤平觀賞跨頁圖像;書衣選用進口黑皮革紙燙銀,呈現洞穴的凹凸質地;內封採螢光油墨印刷,全書採多道工序,多種特殊色印成,力求精準呈現原畫色彩;文字部分亦選用六色進口色紙搭配特色黑油墨,順帶一提,色紙的顏色排列也深具巧思,是鄧彧按照川貝母創作時序的愛用色彩安排的。郎客啊,這樣一本美的冒泡的藝術品,不該買一下嗎?

初識川君的時候,聽他說起原本也是在廣告公司上班,畫公司案子的上班族,要趕死限忙起來可能也都是到深夜才能回家,直到有一天他很早就下班了,剛好看到夕陽準備西下的魔幻時刻,他突然一股感動湧了上來,想想自己好像很久沒有看到夕陽了,於是沒多久就辭了工作,自己接案,現在你想找他畫插畫,他還不一定有空呢!有才華真的好好喔,可以說辭職就辭職,實在是很討......!@#$%,「我愛川哥,川哥一級棒!」

雖然每次都很愛拿川君就是得天獨厚有才華到令人忌妒開玩笑,但他也是非常遵守紀律的創作者,除了藉由在案子之間的空檔去戶外爬山、旅行調適身心,川氏生活幾乎每天按表操課,準時到桌前創作,時間到了運動、閱讀、休息。終於等到了這麼一位有才華又努力的創作者開花結果,懇請大家支持!

可是,我好討厭川貝母!

為什麼他兩本書的出版間隔那麼久?六年!都可以念完大學加上碩畢,「袂記得經過偌儕秋冬」,跟著編輯一起看著他 ig 時不時發登山的美照相對兩無語。

真的好討厭川貝母!

即使《成為洞穴》是他的插畫作品集,但他搭配撰寫的極短篇還是好看到不行。相比前作《蹲在掌紋峽谷的男人》是各自獨立的奇想故事,這次的51篇文字儼然如星星在川氏宇宙中閃亮。已經這麼會畫了,還這麼會寫,真的是很討厭。

此刻,經過設計師鄧彧(紙上行旅)的修繕,川氏洞穴終於開放預約參觀!

我於焉來到洞穴入口,被一隻川氏夜光蝶給吸引,慢慢往深處走去時,突然湧起一股前所未有的幸福感受,腦中只不斷迴響著一句話:

「歡迎來到小川樂園,我愛川哥,川哥一級棒!」

(以下言論可能處於受到洞穴生物影響心智的狀態)

要如何介紹《成為洞穴》,我覺得讀者不妨翻到No.22的文字,這篇講書兩個朋友交換書的過程。

而故事中的「書」是有機體,像是《野蠻遊戲》的桌遊盤,奇幻小說中會出現的魔法書;裡面的植物動物、衣服物件、氣味觸覺,一不小心就會逃竄出來,但「不要緊,掉落的是譬喻,我們得猜測它背後的寓意。」

散落一地的都是譬喻,這是適用川貝母所有創作的註解。

就算是主業是接案委託,但他的插畫卻總能滿足業主要求之餘,又在作品留下許多曖昧、待詮釋的空間,讓作品的故事未完待續,包含《自由時報》為文學作品創作的插畫、《紐約時報》的專題插畫、老王樂隊的專輯封面等等,收錄到《成為洞穴》裡面之後,隨著川君的文字編織,又再次、三次、多次生長。

我很喜歡「洞穴」這個意象,迷人又危險,他可以是人們內心最舒適、最柔軟的niche;也可以是交織慾望與狂想,令人越陷越深的迷宮。

各自成篇的故事裡,我們隱然看到人人都有個具象化「洞穴」的世界觀,這裡面有許多值錢的物質,也隨著人們記憶、想望變化,洞穴中有許多神祕生物,有的可以食用,有的則靠食用人類的情緒意念維生。人們靠洞穴生財、在洞穴探險、在洞穴中迷失自己。在這篇文字出現女子寫的日記,裡面的人物可能是另一篇故事的主角,而他做的夢又與另一篇故事連結,就這樣交錯成一張鬆弛不斷變化的網,讓人聯想到波蘭的諾獎得主奧爾嘉·朵卡萩,也是十分善於運用這種發散式、非線性的結構來呈現對於人事物,乃至於各種抽象概念的想像,我們在川君從洞穴世界抽出的剖面中觀察,沉醉。

而作為插畫家的圖文集,裝幀必然不可馬虎,邀請了同為超人氣設計師的鄧彧(紙上行旅)操刀設計,全書採裸背精裝,方便攤平觀賞跨頁圖像;書衣選用進口黑皮革紙燙銀,呈現洞穴的凹凸質地;內封採螢光油墨印刷,全書採多道工序,多種特殊色印成,力求精準呈現原畫色彩;文字部分亦選用六色進口色紙搭配特色黑油墨,順帶一提,色紙的顏色排列也深具巧思,是鄧彧按照川貝母創作時序的愛用色彩安排的。郎客啊,這樣一本美的冒泡的藝術品,不該買一下嗎?

初識川君的時候,聽他說起原本也是在廣告公司上班,畫公司案子的上班族,要趕死限忙起來可能也都是到深夜才能回家,直到有一天他很早就下班了,剛好看到夕陽準備西下的魔幻時刻,他突然一股感動湧了上來,想想自己好像很久沒有看到夕陽了,於是沒多久就辭了工作,自己接案,現在你想找他畫插畫,他還不一定有空呢!有才華真的好好喔,可以說辭職就辭職,實在是很討......!@#$%,「我愛川哥,川哥一級棒!」

雖然每次都很愛拿川君就是得天獨厚有才華到令人忌妒開玩笑,但他也是非常遵守紀律的創作者,除了藉由在案子之間的空檔去戶外爬山、旅行調適身心,川氏生活幾乎每天按表操課,準時到桌前創作,時間到了運動、閱讀、休息。終於等到了這麼一位有才華又努力的創作者開花結果,懇請大家支持!