出版故事 /書的故事

2022.03.21

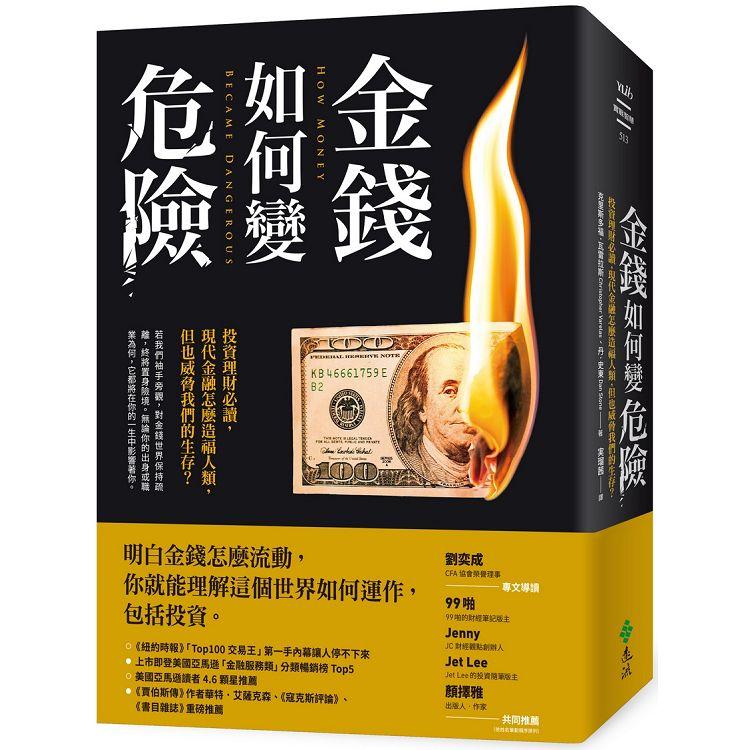

每一次的金融危機,沒有人能置身事外

文/遠流編輯部

「華爾街上所有的壞構想起初都立意良善。」這句話在編輯過程中,不時在我腦中響起。乍看這似乎是為華爾街(或其所代表的金融體系)開脫,畢竟在我們一般大眾的印象中,華爾街不就是一群善於玩弄複雜規則、騙走大家口袋裡辛苦錢的斯文敗類嗎?

但是隨著作者瓦雷拉斯的故事一一展開,發現這句話所言不假,更讓人邊讀邊想:「到底是哪裡出了差錯?」同時駭然地發現,將金融體系餵養成沒人搞得清楚的巨獸,你我都參了一腳。

舉例來說,「重視獲利」對於投資理財來說是再尋常不過的目標,誰又會想到這四個字衍伸出來的,是投資人、經營者全都開始追著每一季度的獲利數字跑,逕將「不斷提升獲利」與「經營有道」畫上等號,只要這一季交出來的數字漂亮,大家便覺得心滿意足。

長久下來,多數大眾投資人變得不再那麼在乎企業是否有穩健的長期規劃,也放棄身為股東應盡的監督責任──公司只要有賺錢就好,怎麼辦到的我並不關心。(近年國內迅速竄紅的ETF也是一例。這項有著二十五年歷史的金融商品造福許多人,大家只要付出相對低廉的價格就能取得不錯的報酬,也不須太了解各企業的經營管理能力。)

一個巴掌拍不響,企業經營者和華爾街的經理人們也樂於隨之起舞,任何能迅速提高股價的方法都成為顯學(包含違法或遊走灰色地帶的),因為沒有人想看到股價下跌,對吧?

如果我們平常就默許了這樣的行事邏輯存在,那又怎麼能在一次一次爆出醜聞或危機時,理直氣壯地指責都是金融體系的錯?巴望有某個人或單位可以出面,一夕解決所有問題?

或許從來危險的都不是金錢,也不是華爾街,而是我們一知半解,又希望以小博大的投機心。《金錢如何變危險》特別在書末提供了一份「生存指南」,寫明金融業、政府和個人三方可以施力之處。作者言詞懇切,多少也讓人揣想下一顆金融未爆彈是不是真的離我們不遠?但願這本書能喚起更多注意力和討論,讓我們不必再面對另一次的金融海嘯。

但是隨著作者瓦雷拉斯的故事一一展開,發現這句話所言不假,更讓人邊讀邊想:「到底是哪裡出了差錯?」同時駭然地發現,將金融體系餵養成沒人搞得清楚的巨獸,你我都參了一腳。

舉例來說,「重視獲利」對於投資理財來說是再尋常不過的目標,誰又會想到這四個字衍伸出來的,是投資人、經營者全都開始追著每一季度的獲利數字跑,逕將「不斷提升獲利」與「經營有道」畫上等號,只要這一季交出來的數字漂亮,大家便覺得心滿意足。

長久下來,多數大眾投資人變得不再那麼在乎企業是否有穩健的長期規劃,也放棄身為股東應盡的監督責任──公司只要有賺錢就好,怎麼辦到的我並不關心。(近年國內迅速竄紅的ETF也是一例。這項有著二十五年歷史的金融商品造福許多人,大家只要付出相對低廉的價格就能取得不錯的報酬,也不須太了解各企業的經營管理能力。)

一個巴掌拍不響,企業經營者和華爾街的經理人們也樂於隨之起舞,任何能迅速提高股價的方法都成為顯學(包含違法或遊走灰色地帶的),因為沒有人想看到股價下跌,對吧?

如果我們平常就默許了這樣的行事邏輯存在,那又怎麼能在一次一次爆出醜聞或危機時,理直氣壯地指責都是金融體系的錯?巴望有某個人或單位可以出面,一夕解決所有問題?

或許從來危險的都不是金錢,也不是華爾街,而是我們一知半解,又希望以小博大的投機心。《金錢如何變危險》特別在書末提供了一份「生存指南」,寫明金融業、政府和個人三方可以施力之處。作者言詞懇切,多少也讓人揣想下一顆金融未爆彈是不是真的離我們不遠?但願這本書能喚起更多注意力和討論,讓我們不必再面對另一次的金融海嘯。