出版故事 /書的故事

2022.06.27

雖然失去妳,但從未失去妳的愛

文/橡樹林文化編輯 廖于瑄

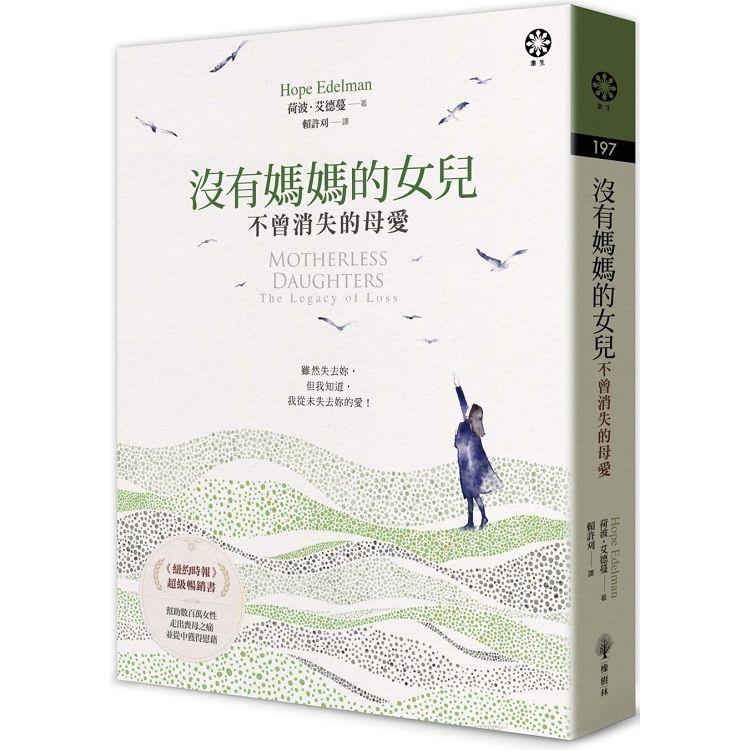

《沒有媽媽的女兒》原文在美國出版已將近三十年之久,初版上市時曾登上《紐約時報》暢銷書,至今累積超過五十萬本的銷量,受到許多失母之女的推崇及反饋,是療癒喪親之痛的佳作之一。

親人的離開,是人生必須面臨的重大課題,不論在哪個年齡遭遇此種情況,都可能陷入漫長的低落。本書作者荷波?艾德蔓17歲時遭逢母親乳癌逝世,在資訊還未如此發達的年代裡,又或許大家都選擇將悲傷隱忍起來,儘管她用盡許多方法,仍無法從任何管道找到有關處理喪母情緒的資料,帶著這份憂傷走過十個年頭後,她決定書寫這本書來重新哀悼她的母親。透過與上百位失母之女的對談,艾德蔓體會到媽媽離開所帶來的痛苦,並非只存在於她離開的當下,而是長長久久伴隨在心頭,就像這份悲傷永遠沒有結束的一天。

閱讀本書,看著作者與一位位失母女性的故事,心理不由得會感到一絲酸楚,也感受到即便是觀念相對開放的西方國家,對於親人死亡的議題,也可能是趨於保守甚至不願面對的。作者提到,在她母親的葬禮上,身為長女的她必須故作堅強的裝做自己並不傷心,讓親戚們對她放心且刮目相看;母親去世後的好幾年裡,家中也隱約地不允許提起有關母親的任何事,好像一提起,整個家就會原地爆炸一般,無法再復原。這樣的故事也讓我想起小時候有位親戚也是在正值壯年時因癌症而離世,留下兩個正值青春期的孩子,其中一個孩子在葬禮上並未表露太多的情緒,但到了作百日時,整個人彷彿是關不住的水龍頭,淚流不止,還因此被其他親戚喝止,要他「不能哭」。這段回憶也一直在我腦海中揮之不去,為甚麼不能為最愛的父母哭泣、為甚麼要強忍住這份悲傷,這些讓我感到混亂矛盾的想法,在我接觸到《沒有媽媽的女兒》後有所解答,喪親的悲傷其實無須隱忍,面對死亡時我們其實更該坦然地表達出心中的感受,即使這是如此的不容易。

媽媽之於大多數人,都像是理所當然,感覺她永遠都會守在我們身旁一樣,直到有一天她獨自遠離,留下我們在原地茫然無措地呼喊著她。面對與母親的死別,我們無須選擇遺忘,因為想忘也忘不了;我們更應該做的,是記得愛,記得這份將我們帶到世上,一點一滴陪伴我們長大,無私且不求回報,永遠不會消失的愛。閱讀此書,希望你會感受到,愛,是個能比死亡更加強大的力量。

親人的離開,是人生必須面臨的重大課題,不論在哪個年齡遭遇此種情況,都可能陷入漫長的低落。本書作者荷波?艾德蔓17歲時遭逢母親乳癌逝世,在資訊還未如此發達的年代裡,又或許大家都選擇將悲傷隱忍起來,儘管她用盡許多方法,仍無法從任何管道找到有關處理喪母情緒的資料,帶著這份憂傷走過十個年頭後,她決定書寫這本書來重新哀悼她的母親。透過與上百位失母之女的對談,艾德蔓體會到媽媽離開所帶來的痛苦,並非只存在於她離開的當下,而是長長久久伴隨在心頭,就像這份悲傷永遠沒有結束的一天。

閱讀本書,看著作者與一位位失母女性的故事,心理不由得會感到一絲酸楚,也感受到即便是觀念相對開放的西方國家,對於親人死亡的議題,也可能是趨於保守甚至不願面對的。作者提到,在她母親的葬禮上,身為長女的她必須故作堅強的裝做自己並不傷心,讓親戚們對她放心且刮目相看;母親去世後的好幾年裡,家中也隱約地不允許提起有關母親的任何事,好像一提起,整個家就會原地爆炸一般,無法再復原。這樣的故事也讓我想起小時候有位親戚也是在正值壯年時因癌症而離世,留下兩個正值青春期的孩子,其中一個孩子在葬禮上並未表露太多的情緒,但到了作百日時,整個人彷彿是關不住的水龍頭,淚流不止,還因此被其他親戚喝止,要他「不能哭」。這段回憶也一直在我腦海中揮之不去,為甚麼不能為最愛的父母哭泣、為甚麼要強忍住這份悲傷,這些讓我感到混亂矛盾的想法,在我接觸到《沒有媽媽的女兒》後有所解答,喪親的悲傷其實無須隱忍,面對死亡時我們其實更該坦然地表達出心中的感受,即使這是如此的不容易。

媽媽之於大多數人,都像是理所當然,感覺她永遠都會守在我們身旁一樣,直到有一天她獨自遠離,留下我們在原地茫然無措地呼喊著她。面對與母親的死別,我們無須選擇遺忘,因為想忘也忘不了;我們更應該做的,是記得愛,記得這份將我們帶到世上,一點一滴陪伴我們長大,無私且不求回報,永遠不會消失的愛。閱讀此書,希望你會感受到,愛,是個能比死亡更加強大的力量。