出版故事 /書的故事

2022.09.12

再難以承受的失落,終究也能夠走出療癒的途徑

文/諮商心理師 葉北辰

喪親是相當鮮明且重大的失落,和家人的關係越深厚,失落的衝擊越大。當家人是自殺身亡,這個失落又會蒙上一層更模糊的陰霾。自殺遺族的悲傷不僅難以啟齒,他們身邊的人也不知道如何提供支持,畢竟「自殺」在一般的社會文化下是個帶有禁忌色彩的字眼。

廣義的自殺遺族除了自殺者的親屬之外,還包括朋友、同學、同事,甚至是聽到自殺消息而情緒受到影響的人(例如媒體過度報導某個自殺事件,可能會激起模仿效應,或是某些民眾強烈的情緒反應)。

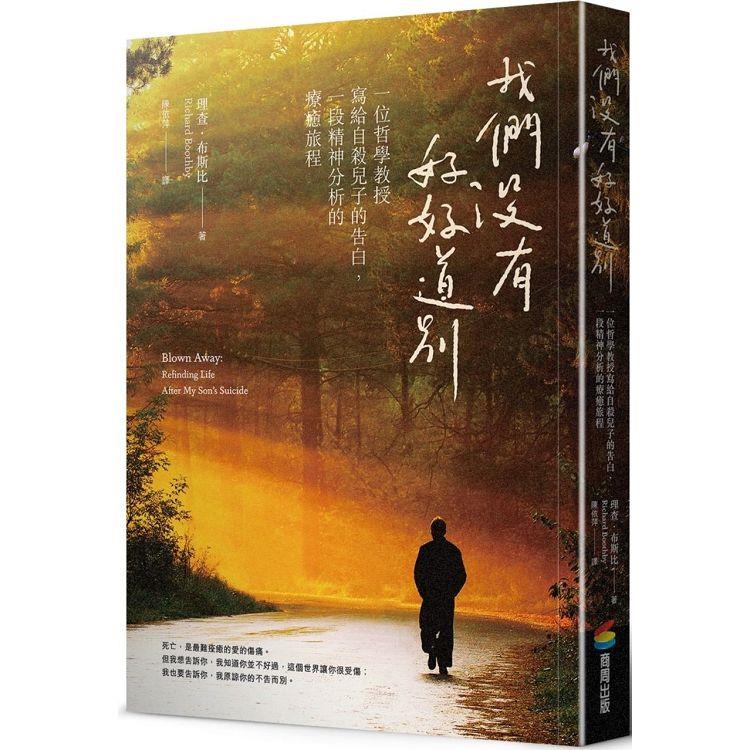

本書的作者是自殺遺族,他的特殊之處在於他是一位研究精神分析思想的哲學教授,在深愛的兒子自殺之後,他理解到自己的深沉悲痛需要專業協助,也有足夠的心理能力(psychological mind)能夠自我探索。本書就是在他接受精神分析之後,陸續反覆動筆完成的自我述說。

作者經歷了自殺遺族常見的心路歷程,例如強烈的自責或罪惡感,覺得自己如果當時多做一點什麼,或是不要做什麼,是不是兒子就不會自殺。但作者的專業背景讓他可以探索自己的愧疚歷程。這樣細膩的描述,是其他自殺遺族無法做到的,意思是說,這個事件中的其他遺族,自殺者的媽媽、繼母、未婚妻和兒子等等,都經歷過他們自己獨特的悲傷歷程,但只有這個父親有機會將這個歷程細緻地描寫出來,讓一般讀者有機會透過這些描述更理解自殺遺族的心理歷程,同為自殺遺族的讀者也可能藉由這些文字照見自己的探索和共鳴。

自殺消息引發的創傷反應、回憶與自殺者的點點滴滴、與其他親友的互動和支持、回顧自己的生命經驗等等,本書中許多描述都是自殺遺族常見的內在歷程。這些過程並不輕鬆,有時甚至會感到非常痛苦,不過在心理能夠承擔的狀況之下,這樣的不舒服是心理調適的必經過程。這時候自殺遺族需要的可能是重要他人的傾聽陪伴,身為諮商心理師,我通常會提醒家屬們要找一個讓自己有安全感,能夠接納自己各種典型或不典型悲傷反應,不會太快提供建議的適合對象。

遺族家屬們也可以參與相關團體,例如今年剛成立的台灣自殺者親友遺族關懷協會,不但可以獲得有幫助的資訊(例如相關的繪本、影音或文章),也有機會參加活動尋求同儕支持。或者,自殺遺族也可以跟作者一樣,尋求心理專業協助。當然,諮商或心理治療不限於本書作者所接受的精神分析,不同學派看待人們改變的方式不同,談話的過程中會著重於不同的面向,但相同的是,心理師會協助當事人用適合自己的方式面對生命中的重大失落,探索內在狀態,產生作者在書中提到「轉變式的自我認識」。

最後,作者在致謝詞提到自己一開始寫這本書是為了熬過苦難,後來重寫多次,也搞不清楚是為了自己而寫,還是為了他人而寫(可能想對其他自殺遺族有幫助?或是為了自殺的兒子所寫?)。在我的臨床工作經驗中,透過各種形式的創作而發現意義,是失落悲傷的家屬常提到的療癒行動。這本書的撰寫與付梓,也是作者面對自殺喪親之痛的自我重新建構過程,悲傷並不會因此消失,療癒也不會止息於此。對作者來說是如此,對於讀者來說也是如此。

廣義的自殺遺族除了自殺者的親屬之外,還包括朋友、同學、同事,甚至是聽到自殺消息而情緒受到影響的人(例如媒體過度報導某個自殺事件,可能會激起模仿效應,或是某些民眾強烈的情緒反應)。

本書的作者是自殺遺族,他的特殊之處在於他是一位研究精神分析思想的哲學教授,在深愛的兒子自殺之後,他理解到自己的深沉悲痛需要專業協助,也有足夠的心理能力(psychological mind)能夠自我探索。本書就是在他接受精神分析之後,陸續反覆動筆完成的自我述說。

作者經歷了自殺遺族常見的心路歷程,例如強烈的自責或罪惡感,覺得自己如果當時多做一點什麼,或是不要做什麼,是不是兒子就不會自殺。但作者的專業背景讓他可以探索自己的愧疚歷程。這樣細膩的描述,是其他自殺遺族無法做到的,意思是說,這個事件中的其他遺族,自殺者的媽媽、繼母、未婚妻和兒子等等,都經歷過他們自己獨特的悲傷歷程,但只有這個父親有機會將這個歷程細緻地描寫出來,讓一般讀者有機會透過這些描述更理解自殺遺族的心理歷程,同為自殺遺族的讀者也可能藉由這些文字照見自己的探索和共鳴。

自殺消息引發的創傷反應、回憶與自殺者的點點滴滴、與其他親友的互動和支持、回顧自己的生命經驗等等,本書中許多描述都是自殺遺族常見的內在歷程。這些過程並不輕鬆,有時甚至會感到非常痛苦,不過在心理能夠承擔的狀況之下,這樣的不舒服是心理調適的必經過程。這時候自殺遺族需要的可能是重要他人的傾聽陪伴,身為諮商心理師,我通常會提醒家屬們要找一個讓自己有安全感,能夠接納自己各種典型或不典型悲傷反應,不會太快提供建議的適合對象。

遺族家屬們也可以參與相關團體,例如今年剛成立的台灣自殺者親友遺族關懷協會,不但可以獲得有幫助的資訊(例如相關的繪本、影音或文章),也有機會參加活動尋求同儕支持。或者,自殺遺族也可以跟作者一樣,尋求心理專業協助。當然,諮商或心理治療不限於本書作者所接受的精神分析,不同學派看待人們改變的方式不同,談話的過程中會著重於不同的面向,但相同的是,心理師會協助當事人用適合自己的方式面對生命中的重大失落,探索內在狀態,產生作者在書中提到「轉變式的自我認識」。

最後,作者在致謝詞提到自己一開始寫這本書是為了熬過苦難,後來重寫多次,也搞不清楚是為了自己而寫,還是為了他人而寫(可能想對其他自殺遺族有幫助?或是為了自殺的兒子所寫?)。在我的臨床工作經驗中,透過各種形式的創作而發現意義,是失落悲傷的家屬常提到的療癒行動。這本書的撰寫與付梓,也是作者面對自殺喪親之痛的自我重新建構過程,悲傷並不會因此消失,療癒也不會止息於此。對作者來說是如此,對於讀者來說也是如此。