出版故事 /書的故事

2023.01.16

如果有一天在海上漂流,你希望遇見誰?

文/大塊文化第三編輯室總編輯 潘乃慧

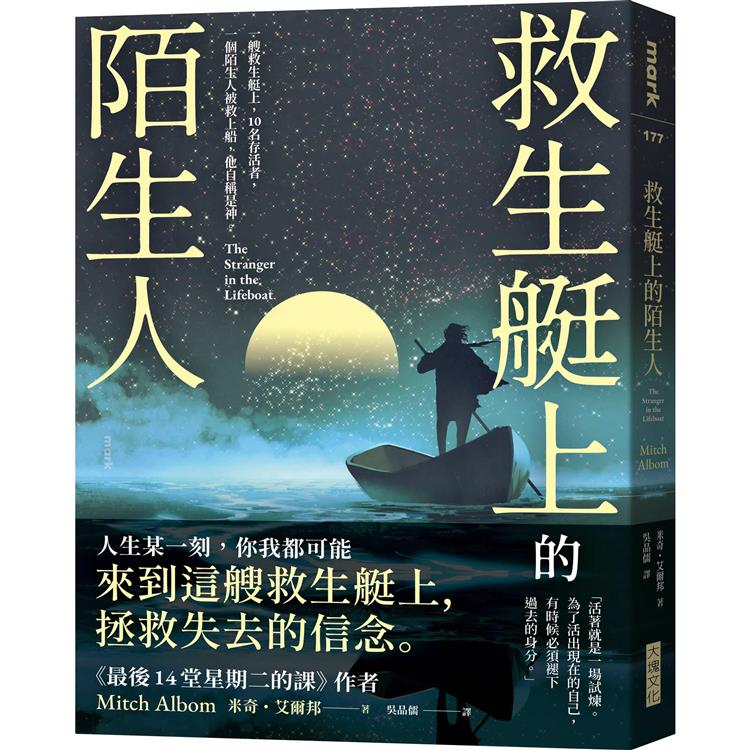

文學或各種經典中,遇到船難、在海上漂流的故事相當多,如《少年Pi的奇幻漂流》。想來就如荒島求生記,這類故事框架更容易凸顯並探討各種人性衝突與矛盾。在海上,任何事情都有可能發生,包括和一頭孟加拉虎相伴,或是──遇到神。米奇‧艾爾邦的新作中,一艘豪華遊艇爆炸後,十名存活者分別來到一艘救生艇上,最後合力救起一個在海上沉浮三天的陌生人。救生艇上的乘客不禁對他的身分起疑,尤其當他宣稱自己就是神。

他迎來的是倖存者的嗤之以鼻。隨著時間過去,食物與飲水漸漸減少,也不見任何搜救飛機或船隻的蹤影,更有鯊魚群環伺小艇。慘事接二連三,這個自稱為神的陌生人展現了些許神力,卻沒有發揮到底,解救所有人的生命。因為艾爾邦要講的其實是另一種冒險故事──人生本來就是時刻充滿未知的冒險。

「海洋」的段落慢慢展開,同時也穿插著「陸地」的故事。原來,救生艇上的船工小班找到了一本日誌和筆,竭力將艇上發生的事件一一記錄下來,包含他們與神的奇遇,而傾訴對象是他逝去的愛人。船難發生後一年,蒙特塞拉特島的督察盧福勒接獲通報,發現擱淺島上的救生艇。藉由他個人的遭遇,讀者也慢慢接近故事的核心。

遊艇爆炸、沉沒是災難的極致,但每個人在生命中都會遇到大大小小的起落與創傷。艾爾邦用另一個單元「新聞」的事件回顧報導,交代救生艇上倖存者的背景,帶出這個作品另一層深度。不論出身如何,原本在船上是貴賓、船主、船工、廚師,都有著自己活過的故事,有些看似順遂,有些看似不幸,最後大家還是來到同一條船上。從某個角度看,我們都是生命的倖存者,帶著各自的偏見、認知、傷口,在生命的延展中自救、苟活,經歷最後一次考驗。故事的結尾,神面對小班的質問,解釋自己的來意是為了看看他們是否懂得「分享」、「聆聽」。

這本療癒小說並不流俗。它沒有直接解決角色面對的問題,而是指出問題。生命長短不一,面對逃不了的死亡終局,每個人的態度卻截然不同,關鍵就是信念。有無信念,決定了你有沒有勇氣和解,有沒有意願清除心中塊壘,平心接受任何事情的結束,學會欣賞過程中的悲喜與遺憾。神告訴小班:「人來到世上的理由之一,就是要體會失落。……你們的體悟是靈魂的禮物。」

作者艾爾邦在前作《遇見奇卡》,描述他在二○一○年海地大地震後,接手經營當地一所育幼院,因緣際會收養了罹患難治之症的五歲女孩奇卡。經過兩年積極的治療,奇卡還是離開了這個世界,但是她的樂觀與幽默,在艾爾邦的筆下活靈活現,很難相信她經歷各種痛苦的治療。艾爾邦不僅分享他們夫婦當父母的艱難與快樂,更重現一段深刻的生命相遇,讓人想到《最後14堂星期二的課》中,他與老教授墨瑞最後的生命對話。

米奇‧艾爾邦在《救生艇上的陌生人》出版後接受訪問,特別提到自己在奇卡離世後,掙扎了很長一段日子,甚至對自己的信仰產生懷疑,於是他選擇創作這個「求神,結果神真的出現」的故事。藉由這個寓言,他呈現了世間人難免會有的不平與悲情,而面對任何的順逆起伏,如實地體驗、然後放手,或許是生命最踏實也最難學得的練習,而其中不可或缺的燃料就是信念。人生某一刻,你我都可能來到這艘救生艇上,拯救失去的信念。

他迎來的是倖存者的嗤之以鼻。隨著時間過去,食物與飲水漸漸減少,也不見任何搜救飛機或船隻的蹤影,更有鯊魚群環伺小艇。慘事接二連三,這個自稱為神的陌生人展現了些許神力,卻沒有發揮到底,解救所有人的生命。因為艾爾邦要講的其實是另一種冒險故事──人生本來就是時刻充滿未知的冒險。

「海洋」的段落慢慢展開,同時也穿插著「陸地」的故事。原來,救生艇上的船工小班找到了一本日誌和筆,竭力將艇上發生的事件一一記錄下來,包含他們與神的奇遇,而傾訴對象是他逝去的愛人。船難發生後一年,蒙特塞拉特島的督察盧福勒接獲通報,發現擱淺島上的救生艇。藉由他個人的遭遇,讀者也慢慢接近故事的核心。

遊艇爆炸、沉沒是災難的極致,但每個人在生命中都會遇到大大小小的起落與創傷。艾爾邦用另一個單元「新聞」的事件回顧報導,交代救生艇上倖存者的背景,帶出這個作品另一層深度。不論出身如何,原本在船上是貴賓、船主、船工、廚師,都有著自己活過的故事,有些看似順遂,有些看似不幸,最後大家還是來到同一條船上。從某個角度看,我們都是生命的倖存者,帶著各自的偏見、認知、傷口,在生命的延展中自救、苟活,經歷最後一次考驗。故事的結尾,神面對小班的質問,解釋自己的來意是為了看看他們是否懂得「分享」、「聆聽」。

這本療癒小說並不流俗。它沒有直接解決角色面對的問題,而是指出問題。生命長短不一,面對逃不了的死亡終局,每個人的態度卻截然不同,關鍵就是信念。有無信念,決定了你有沒有勇氣和解,有沒有意願清除心中塊壘,平心接受任何事情的結束,學會欣賞過程中的悲喜與遺憾。神告訴小班:「人來到世上的理由之一,就是要體會失落。……你們的體悟是靈魂的禮物。」

作者艾爾邦在前作《遇見奇卡》,描述他在二○一○年海地大地震後,接手經營當地一所育幼院,因緣際會收養了罹患難治之症的五歲女孩奇卡。經過兩年積極的治療,奇卡還是離開了這個世界,但是她的樂觀與幽默,在艾爾邦的筆下活靈活現,很難相信她經歷各種痛苦的治療。艾爾邦不僅分享他們夫婦當父母的艱難與快樂,更重現一段深刻的生命相遇,讓人想到《最後14堂星期二的課》中,他與老教授墨瑞最後的生命對話。

米奇‧艾爾邦在《救生艇上的陌生人》出版後接受訪問,特別提到自己在奇卡離世後,掙扎了很長一段日子,甚至對自己的信仰產生懷疑,於是他選擇創作這個「求神,結果神真的出現」的故事。藉由這個寓言,他呈現了世間人難免會有的不平與悲情,而面對任何的順逆起伏,如實地體驗、然後放手,或許是生命最踏實也最難學得的練習,而其中不可或缺的燃料就是信念。人生某一刻,你我都可能來到這艘救生艇上,拯救失去的信念。