出版故事 /書的故事

2023.02.20

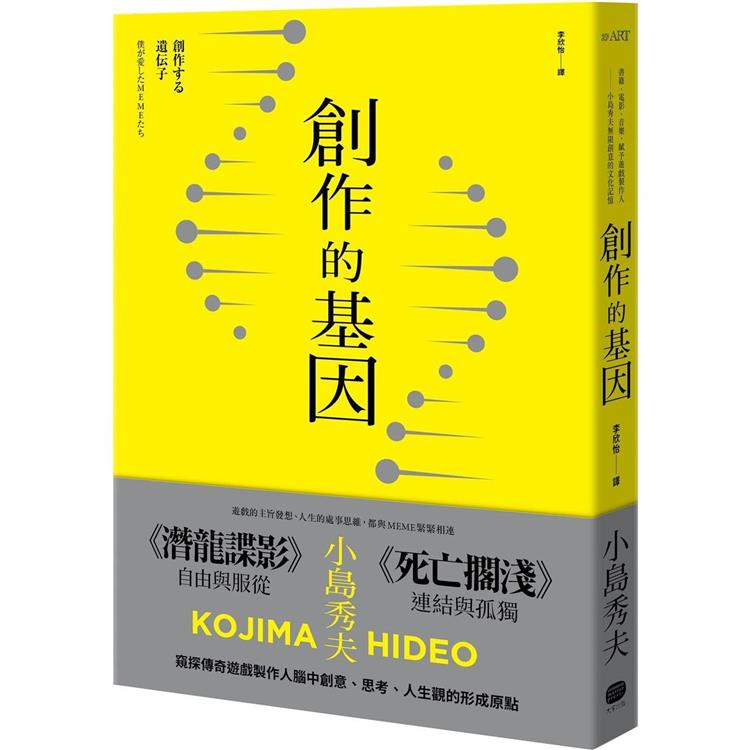

鑽進知名遊戲製作人小島秀夫,創意與存在的起點

文/大家出版編輯

在擔起小島秀夫新書繁中版編輯的工作之前,我先是他的遊戲玩家。拿到《創作的基因》書稿之前,我已把他在2019年發售的最新作品《死亡擱淺》玩到破關的前一刻,出於一種不想說再見的眷戀,我停在最終BOSS戰之前。即使遊玩時數破百,我還是清楚記得在遊戲序幕操縱著主角滿臉不知是雨是汗地徒步走在一片荒蕪的無人世界裡,明明前方山頭烏雲壓頂,泥地上的瀝青手印陰森進逼,只聞其聲難見其形的鬼魂就漂浮在那唯一一條山徑上,隨時準備把不識相闖入領域的主角拖進深淵,但主角還是只能(稱不上甘願地)偏向虎山行。正是在那種壓迫絕望的氣氛襯托之下,一旦翻過山頭看見壯闊峽谷在腳下開展,暴雨乍停陽光破雲,耳邊響起清冽卻又溫煦的歌聲,那一瞬間的感動真使人願意放下遊戲手把、然後讓主角原地坐下,一起沉浸在難以言喻的滿足之中好一陣子。

事後上網搜尋,我發現許多玩家都和我在同一段遊戲內容中被小島秀夫直擊心房,感受到他驚人的鋪陳功力營造出的強大沉浸感。我們在他設想好的同樣時間點一起哭笑,又在孤身一人的時候因為遊戲機制而受到雲端另一方的玩家幫助,雖然遊戲中遲遲看不到他人,眾人與你同在的感覺卻也前所未有地強烈。孤獨卻相連,套句小島在《創作的基因》中寫下的句子,就是如此。

因為這部遊戲,我一度很好奇,為什麼小島秀夫這麼擅長掌握玩家體驗。即使玩家有可能覺得故事有些曲折隱晦、遊戲人物的個性特色強烈得有些距離,但自己心裡的情緒波動甚至情感淨化卻強烈到讓人難以否認,是的,你和遊戲產生了共鳴。而這個為什麼的謎團,在《創作的基因》當中得到解答。

《創作的基因》是小島秀夫本人執筆的著作,即使知道全世界都對他好奇,他也從來沒有出版過自傳。包括紙本雜誌、線上串流平台都找他開過專欄,每一次他談的都不是自己怎麼做遊戲,而是影響他的書籍、電影、音樂等文化作品,連他自己寫書也是如此。

乍看之下,他在談別人的作品,但從《創作的基因》就可以看出,這些作品都回應了他心中長期思索的許多課題、他在乎而關注的事物。例如他說自己從小就時常感覺受孤獨侵蝕,還以孤獨為主題寫了一篇小說,筆下這個關在摩天大樓裡一人生活的主人翁,日後在小島閱讀法國圖像小說《孤獨》時,找到了一位住在孤島燈塔裡的孿生兄弟。小島的孤獨並不全然孤立,他仍期待與世界連結,把自己的存在發聲出去,只是對自我的疑懼,和對社會常規的不適,過去時常讓他把部分的自我連同他的小說作品一起關進抽屜的黑暗深處,直到創作遊戲成了他手裡的擴音器,他終於能像《寄物櫃的嬰孩》主角一樣爆破社會創造自己的容身處,同時也化身、並又超脫〈山月記〉裡的食人虎,拋下懦弱自尊與膨大的羞恥心,向世界嘯吼。

長期環繞浸漬他的孤獨,由他的內心起始,「邂逅」了外界的書籍電影音樂所傳遞的MEME(文化基因),產生了一些質變與深化,然後回返他內心咀嚼之後,他又以此為題創作遊戲,形成新的MEME傳播出去。從這樣的路徑看來,也難怪我們玩家會和遊戲內容共感。他的遊戲,國度或時代或許架空,但遊戲最深層的情感並不架空,無不是小島親身體驗、用了畢生時間苦惱摸索而成形的感情。因此也難怪,《潛龍諜影》的THE BOSS為何如此迷人,因為她體現的自由不是空話,而是以小島為首,每個渴望跳脫龐大社會機器排定的階級(如《社長島耕作》)、希望化身擁有自主權的野貓(《珍妮》)的人,都正摸索探求的目標。

這個由內、而外、返回內部、再向外發散的循環,只要他停止內心的思索便不會存在。相對地,若他的思緒缺少外在MEME加以辯證、放大,這一切也無法形成螺旋。所以他不寫自傳,而寫書籍電影音樂的評介,去除這些MEME,小島秀夫的遊戲不會是現今的樣貌,小島秀夫本人也不會是這個小島。書籍電影音樂供給了他「創作與延續生命的力量」,而他報以如同情書一般的評介,毫不矯飾地把自己與它們的相遇契機、溫存時光、化生的骨肉,全都融進了本書當中。

事後上網搜尋,我發現許多玩家都和我在同一段遊戲內容中被小島秀夫直擊心房,感受到他驚人的鋪陳功力營造出的強大沉浸感。我們在他設想好的同樣時間點一起哭笑,又在孤身一人的時候因為遊戲機制而受到雲端另一方的玩家幫助,雖然遊戲中遲遲看不到他人,眾人與你同在的感覺卻也前所未有地強烈。孤獨卻相連,套句小島在《創作的基因》中寫下的句子,就是如此。

因為這部遊戲,我一度很好奇,為什麼小島秀夫這麼擅長掌握玩家體驗。即使玩家有可能覺得故事有些曲折隱晦、遊戲人物的個性特色強烈得有些距離,但自己心裡的情緒波動甚至情感淨化卻強烈到讓人難以否認,是的,你和遊戲產生了共鳴。而這個為什麼的謎團,在《創作的基因》當中得到解答。

《創作的基因》是小島秀夫本人執筆的著作,即使知道全世界都對他好奇,他也從來沒有出版過自傳。包括紙本雜誌、線上串流平台都找他開過專欄,每一次他談的都不是自己怎麼做遊戲,而是影響他的書籍、電影、音樂等文化作品,連他自己寫書也是如此。

乍看之下,他在談別人的作品,但從《創作的基因》就可以看出,這些作品都回應了他心中長期思索的許多課題、他在乎而關注的事物。例如他說自己從小就時常感覺受孤獨侵蝕,還以孤獨為主題寫了一篇小說,筆下這個關在摩天大樓裡一人生活的主人翁,日後在小島閱讀法國圖像小說《孤獨》時,找到了一位住在孤島燈塔裡的孿生兄弟。小島的孤獨並不全然孤立,他仍期待與世界連結,把自己的存在發聲出去,只是對自我的疑懼,和對社會常規的不適,過去時常讓他把部分的自我連同他的小說作品一起關進抽屜的黑暗深處,直到創作遊戲成了他手裡的擴音器,他終於能像《寄物櫃的嬰孩》主角一樣爆破社會創造自己的容身處,同時也化身、並又超脫〈山月記〉裡的食人虎,拋下懦弱自尊與膨大的羞恥心,向世界嘯吼。

長期環繞浸漬他的孤獨,由他的內心起始,「邂逅」了外界的書籍電影音樂所傳遞的MEME(文化基因),產生了一些質變與深化,然後回返他內心咀嚼之後,他又以此為題創作遊戲,形成新的MEME傳播出去。從這樣的路徑看來,也難怪我們玩家會和遊戲內容共感。他的遊戲,國度或時代或許架空,但遊戲最深層的情感並不架空,無不是小島親身體驗、用了畢生時間苦惱摸索而成形的感情。因此也難怪,《潛龍諜影》的THE BOSS為何如此迷人,因為她體現的自由不是空話,而是以小島為首,每個渴望跳脫龐大社會機器排定的階級(如《社長島耕作》)、希望化身擁有自主權的野貓(《珍妮》)的人,都正摸索探求的目標。

這個由內、而外、返回內部、再向外發散的循環,只要他停止內心的思索便不會存在。相對地,若他的思緒缺少外在MEME加以辯證、放大,這一切也無法形成螺旋。所以他不寫自傳,而寫書籍電影音樂的評介,去除這些MEME,小島秀夫的遊戲不會是現今的樣貌,小島秀夫本人也不會是這個小島。書籍電影音樂供給了他「創作與延續生命的力量」,而他報以如同情書一般的評介,毫不矯飾地把自己與它們的相遇契機、溫存時光、化生的骨肉,全都融進了本書當中。