出版故事 /書的故事

2024.01.15

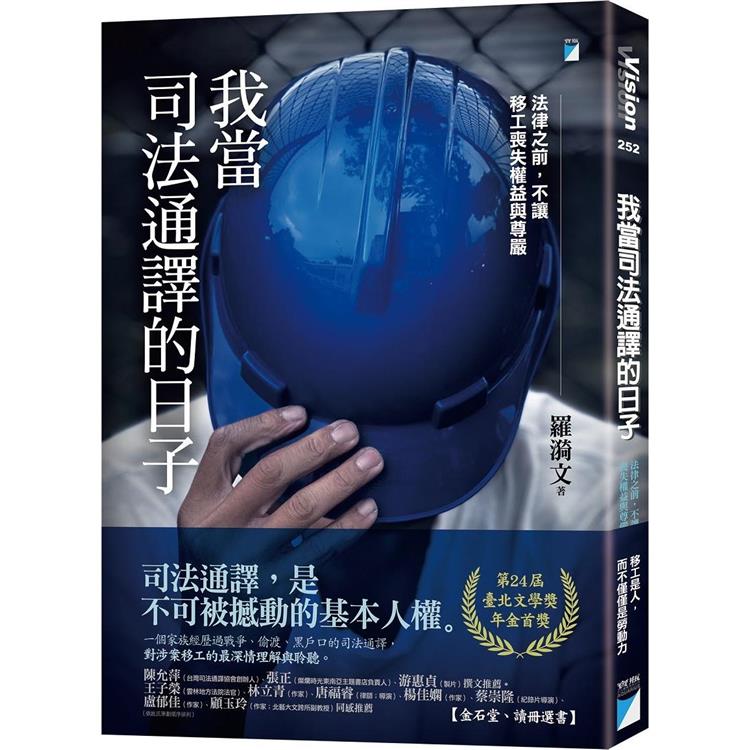

從司法通譯的角度,看見不能不逃跑的台灣移工?!

文/張純玲(寶瓶文化副總編輯)

記得之前在某家通路報品新書,當我提到羅漪文所寫的《我當司法通譯的日子》一書的某段環節時,坐在我斜對面的一位書店採購,她的眉宇驟然一緊,雖僅幾秒,但那瞬間,我覺得非常熟悉;因為我讀這份稿子時,也是時而心一緊,然後嘆息。

讓通路採購眉宇一緊的是,我提到在漪文的新書裡,她這樣寫下:「有一位警察要我轉告外勞:『老師,你跟他們說不要跑得太拚啦,要讓親戚朋友知道他們在哪裡。有人隱姓埋名打黑工,摔下來了,現場沒有人知道他是誰。我們只有指紋和臉部識別系統,但老師你知道,摔下來的時候,有時連臉和指紋都沒有了。』」

短短幾字,特別是「我們只有指紋和臉部識別系統,但老師你知道,摔下來的時候,有時連臉和指紋都沒有了。」太讓人心驚;那是無法想像,我們也不敢想像的血肉模糊,而究竟是要處在多麼退無可退的惡境裡,才讓移工們連命都不要的逃跑?

目前台灣的移工人數,據勞動部統計,至112年11月底為75萬人,顯見我們已高度仰賴移工,但失聯移工竟高達8.3萬人,且不斷攀升(去年是4.1萬人,是前年的2倍)。台灣的勞動環境,何以讓來台掙錢養家的移工,甘冒風險逃跑?甚至是拿命在賭的逃跑?漪文在新書裡提及制度面的環環相扣是關鍵,因為之前來台的仲介費都是借來的,移工若被遣送回國,將背負龐大的債務,那債務可能得在母國工作一兩年才能還清,一思及此,這副軀體算什麼呢?自己的一條命又算什麼呢?

這是台灣人難以想像的賭注,但若台灣每30個人裡就有1位移工,移工們每日就生活在我們周遭,我們是不是更該理解他們?而這份理解,有助於我們撕下對移工的標籤與偏見,諸如那些我們在新聞或媒體慣用的「非法外勞」四字,常讓我們以為移工們犯下殺人、放火,或搶銀行等重大犯罪,但其實多數的他們,只是想要換合適的工作,多加班,多存點錢寄回母國而已。

這是第一本從司法通譯的角度,帶我們了解移工的書,而擔任司法通譯的漪文,在越南西貢出生,13歲移居台北,她的家族經歷戰爭、逃難、偷渡、黑戶口、打零工,那些她背負在身上的家族創傷與一個一個的幽魂,展現在她擔任司法通譯時,對移工的理解與接納。

除了撕下對移工的標籤與偏見,在漪文筆下,雖然因通譯需謹守中立界線,但那些細微的、對涉案移工伸手的暖意,以及許多在母國處境艱困的婦女,台灣卻是提供她們工作,帶給她們成就與價值的美玉之島,而當漪文對涉案移工釋出暖意,也彷若一絲絲地療癒了她的移民創傷。

一本情節及情感都極為節制,但卻反而更令人喟嘆的書。

讓通路採購眉宇一緊的是,我提到在漪文的新書裡,她這樣寫下:「有一位警察要我轉告外勞:『老師,你跟他們說不要跑得太拚啦,要讓親戚朋友知道他們在哪裡。有人隱姓埋名打黑工,摔下來了,現場沒有人知道他是誰。我們只有指紋和臉部識別系統,但老師你知道,摔下來的時候,有時連臉和指紋都沒有了。』」

短短幾字,特別是「我們只有指紋和臉部識別系統,但老師你知道,摔下來的時候,有時連臉和指紋都沒有了。」太讓人心驚;那是無法想像,我們也不敢想像的血肉模糊,而究竟是要處在多麼退無可退的惡境裡,才讓移工們連命都不要的逃跑?

目前台灣的移工人數,據勞動部統計,至112年11月底為75萬人,顯見我們已高度仰賴移工,但失聯移工竟高達8.3萬人,且不斷攀升(去年是4.1萬人,是前年的2倍)。台灣的勞動環境,何以讓來台掙錢養家的移工,甘冒風險逃跑?甚至是拿命在賭的逃跑?漪文在新書裡提及制度面的環環相扣是關鍵,因為之前來台的仲介費都是借來的,移工若被遣送回國,將背負龐大的債務,那債務可能得在母國工作一兩年才能還清,一思及此,這副軀體算什麼呢?自己的一條命又算什麼呢?

這是台灣人難以想像的賭注,但若台灣每30個人裡就有1位移工,移工們每日就生活在我們周遭,我們是不是更該理解他們?而這份理解,有助於我們撕下對移工的標籤與偏見,諸如那些我們在新聞或媒體慣用的「非法外勞」四字,常讓我們以為移工們犯下殺人、放火,或搶銀行等重大犯罪,但其實多數的他們,只是想要換合適的工作,多加班,多存點錢寄回母國而已。

這是第一本從司法通譯的角度,帶我們了解移工的書,而擔任司法通譯的漪文,在越南西貢出生,13歲移居台北,她的家族經歷戰爭、逃難、偷渡、黑戶口、打零工,那些她背負在身上的家族創傷與一個一個的幽魂,展現在她擔任司法通譯時,對移工的理解與接納。

除了撕下對移工的標籤與偏見,在漪文筆下,雖然因通譯需謹守中立界線,但那些細微的、對涉案移工伸手的暖意,以及許多在母國處境艱困的婦女,台灣卻是提供她們工作,帶給她們成就與價值的美玉之島,而當漪文對涉案移工釋出暖意,也彷若一絲絲地療癒了她的移民創傷。

一本情節及情感都極為節制,但卻反而更令人喟嘆的書。