出版故事 /書的故事

2024.02.05

金句連發、髒話意外多的唯美療癒系小說(笑)

文/野人文化編輯 李怡庭

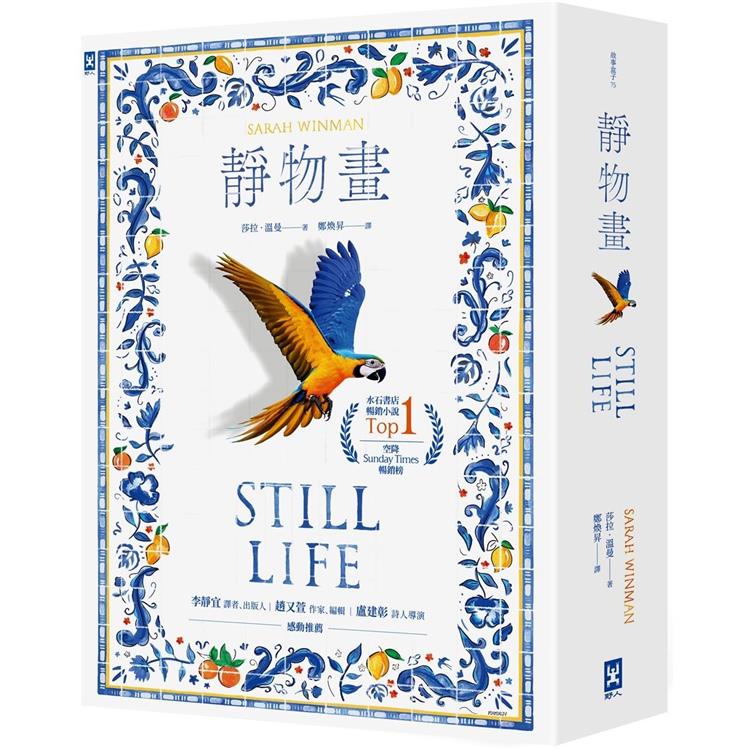

書名「靜物畫」乍一看藝術氣息濃郁,似乎很容易讓人誤會本書是抽象又遙遠的故事,作為與它朝夕相處的責編必須在此澄清──不,完全不是這樣!這本書可是我編過髒話最多、金句也最多的療癒系小說啊!

如果你像我一樣喜歡看扣著時代脈動的小人物日常,如果你喜歡《山茶花文具店》或《享受吧!一個人的旅行》,那麼你絕對不能錯過這部橫跨四十年、帶著群像劇風情的溫柔故事,讀來非但親切又療癒,可粗俗可唯美,還讓人又哭又笑,不時眼眶微熱。

就像我們與三五好友相聚不免要講幾句垃圾話,書中人物相互調侃也常配上髒話當語助詞,畢竟遇上煩心事或荒唐事,若不用力罵上幾句「幹」、「該死」,實難表明心跡。然而,同樣的一群人也是金句製造機,帶著世故與幽默的他們比誰都擅於自嘲,淘氣的對話常讓我在辦公桌前拚命忍笑(職業傷害)。這群小人物總能在絕境中另闢蹊徑,就像他們所居住的城市一樣充滿生命力,看似距離藝術遙遠,實則已生活在藝術之中──在酒館彈琴唱歌、賞花、做菜,生活中充滿靈光與火花,在不知覺間就把日子過成一首詩、一幅畫。

從二戰尾聲的1940年代,橫跨充滿革新意味的1960、1970年代,最後來到1980年代,每個十年的輪轉,生活總有磨難與禍福,幸好我們還有主角尤里西斯。尤里西斯作為本書的靈魂人物,幾乎可以說是「溫柔」兩個字的化身,他會在天搖地動時握住你的手、告訴你不要怕,並以不知何來的信心向你保證一切都會平安無事。他深愛著身邊的所有人,包含一隻不時吟誦兩句莎士比亞的亞馬遜鸚鵡。愛與希望在他的心中永遠占有一席之地,就算歷經天災人禍,仍不減少年時的純真。

尤里西斯將在東倫敦與佛羅倫斯兩個老街區的薰陶下漸漸長出自己的樣子,在酒館的閒談、市場攤販的叫賣聲和道地的美食美酒間見證老城市的美麗與活力。不可否認的是,在生活感滿滿的情節中窺見時代脈動,絕對是閱讀本書的樂趣之一。歷史彩蛋可謂俯拾即是:為了辨識敵我,二戰末年人人隨身攜帶望遠鏡;初來義大利的觀光客人手一本貝戴克(Baedeker)旅遊指南;以九英寸黑白電視見證荷蘭田徑運動員芬妮(Fanny Blankers-Koen)成為第一位拿下四面金牌的女性;冰箱和電話從奢侈品逐漸普及;費里尼的電影上映造成轟動;以「stop」代替標點的電報、打錯字就得換張紙重來的打字機;倫敦的大霧,以及佛羅倫斯大水災……

說到藝術,尤里西斯跟多數人一樣是一竅不通的門外漢,因此遇見來到戰場上拯救藝術瑰寶的艾芙琳,他難免心生疑惑:難道藝術比性命更重要嗎?為什麼有人願意這麼做?關於似近又遠的藝術,書中將有更多有趣的提問,然而答案永遠會回歸到人心本身──那些看似縹緲的,其實比想像中更貼近自己,因為藝術永遠來自人性,而畫框之中的故事,永遠指向畫框之外的故事。

初讀這本書,我既被其中談論生活、藝術與美的方式打動,更深深愛上了每一個熱切活著的人物。讀完之後,也更加明白作者為本書如此命名的深意。靜物畫召喚出的是生活的空間,一碗水果、一條魚、一片扇貝對應的是一雙雙勞動的手,若將生活中的一幕幕情景加上畫框,便是屬於每個人獨一無二的靜物畫。

如果你像我一樣喜歡看扣著時代脈動的小人物日常,如果你喜歡《山茶花文具店》或《享受吧!一個人的旅行》,那麼你絕對不能錯過這部橫跨四十年、帶著群像劇風情的溫柔故事,讀來非但親切又療癒,可粗俗可唯美,還讓人又哭又笑,不時眼眶微熱。

就像我們與三五好友相聚不免要講幾句垃圾話,書中人物相互調侃也常配上髒話當語助詞,畢竟遇上煩心事或荒唐事,若不用力罵上幾句「幹」、「該死」,實難表明心跡。然而,同樣的一群人也是金句製造機,帶著世故與幽默的他們比誰都擅於自嘲,淘氣的對話常讓我在辦公桌前拚命忍笑(職業傷害)。這群小人物總能在絕境中另闢蹊徑,就像他們所居住的城市一樣充滿生命力,看似距離藝術遙遠,實則已生活在藝術之中──在酒館彈琴唱歌、賞花、做菜,生活中充滿靈光與火花,在不知覺間就把日子過成一首詩、一幅畫。

從二戰尾聲的1940年代,橫跨充滿革新意味的1960、1970年代,最後來到1980年代,每個十年的輪轉,生活總有磨難與禍福,幸好我們還有主角尤里西斯。尤里西斯作為本書的靈魂人物,幾乎可以說是「溫柔」兩個字的化身,他會在天搖地動時握住你的手、告訴你不要怕,並以不知何來的信心向你保證一切都會平安無事。他深愛著身邊的所有人,包含一隻不時吟誦兩句莎士比亞的亞馬遜鸚鵡。愛與希望在他的心中永遠占有一席之地,就算歷經天災人禍,仍不減少年時的純真。

尤里西斯將在東倫敦與佛羅倫斯兩個老街區的薰陶下漸漸長出自己的樣子,在酒館的閒談、市場攤販的叫賣聲和道地的美食美酒間見證老城市的美麗與活力。不可否認的是,在生活感滿滿的情節中窺見時代脈動,絕對是閱讀本書的樂趣之一。歷史彩蛋可謂俯拾即是:為了辨識敵我,二戰末年人人隨身攜帶望遠鏡;初來義大利的觀光客人手一本貝戴克(Baedeker)旅遊指南;以九英寸黑白電視見證荷蘭田徑運動員芬妮(Fanny Blankers-Koen)成為第一位拿下四面金牌的女性;冰箱和電話從奢侈品逐漸普及;費里尼的電影上映造成轟動;以「stop」代替標點的電報、打錯字就得換張紙重來的打字機;倫敦的大霧,以及佛羅倫斯大水災……

說到藝術,尤里西斯跟多數人一樣是一竅不通的門外漢,因此遇見來到戰場上拯救藝術瑰寶的艾芙琳,他難免心生疑惑:難道藝術比性命更重要嗎?為什麼有人願意這麼做?關於似近又遠的藝術,書中將有更多有趣的提問,然而答案永遠會回歸到人心本身──那些看似縹緲的,其實比想像中更貼近自己,因為藝術永遠來自人性,而畫框之中的故事,永遠指向畫框之外的故事。

初讀這本書,我既被其中談論生活、藝術與美的方式打動,更深深愛上了每一個熱切活著的人物。讀完之後,也更加明白作者為本書如此命名的深意。靜物畫召喚出的是生活的空間,一碗水果、一條魚、一片扇貝對應的是一雙雙勞動的手,若將生活中的一幕幕情景加上畫框,便是屬於每個人獨一無二的靜物畫。