出版故事 /書的故事

2024.08.12

由死而生的求索

文/李琴峰

「我真希望自己沒有生下來。」

二〇二一年獲得芥川獎時,我在頒獎典禮的演說上說了這句話(該演講稿全文收錄於《彼岸花盛開之島》繁體中文版)。對我而言這只是一句再平凡不過的表述,卻不知為何竟有一種「語不驚人死不休」的震懾感。

打十幾歲的少女時代起,我便不斷思考自身存在的根源與終結,關於出生與死亡。思索生與死的意義與本質是許多文學家與哲學家的共同點,這本身毫無稀奇之處,但我的思考卻更加徹底而根本,甚至可以說是鑽進了某種無解的死胡同。

我不斷想著:自己為何出生?為何非出生不可?出生必然是種幸運嗎?死亡又必然是不幸嗎?為何世人總是慶喜出生而忌避死亡?有沒有可能出生本身便是最大的災禍?有沒有可能未曾存在才是最幸福的狀態?為什麼我無法決定自己願不願意出生?那麼,我又能否決定自己如何死去?

很顯然的,這樣的思考很難獲得周遭共鳴,我也從未有機會能對親友闡述自己的思路──在華人社會傳統孝道的影響之下,這樣的思想甚至可能被貼上「大逆不道」、「驚世駭俗」的標籤。畢竟,如果出生是最大的不幸,那父母豈不是最大的加害者?於是我的整個青春時期,幾乎都陷在與周遭格格不入的孤獨徬徨與思索之中。

長大之後回想,十幾歲的我之所以糾結於這樣的思考,大概仍與我的同志身分息息相關。我明知自己性向乃天生如此,卻尚未擁有將之訴諸語言的知識與能力,更遑論將其告知他人──在那個時代、那個年歲,我甚至連「認同」、「酷兒」、「LGBT(Q+)」等基本詞彙都尚未習得。我所知道的就只有自己打從出生之時便被刻下的畸形烙印,以及與世界脫節的格格不入感。若借用前人的話便是:「社會生存的本質不適合我」。

或許是因為我始終無法徹底肯定自身存在的根源,連帶地整個人生也就如根基不穩的塔樓一般搖搖欲墜,隨時都可能「翻過去那邊,躺在死的事實裡」。我無法設想二十六歲或三十歲後自己的人生,彷彿眼前開展的就是一條逐漸縮窄的巷弄,到三十歲就「此路不通」,走不過去了。

對許多人而言,身為同志、身為LGBTQ+族群的一份子,不過就是「性」、「愛」與「慾」的問題;但對我而言,性別與性向的認同本身,就等同於「生」與「死」的問題。

或許正因如此,我所書寫的小說,總脫離不了對生與死的思索:出道作《獨舞》開頭就是一個「死」字;得芥川獎的《彼岸花盛開之島》中「彼岸」的意象,就等同於生死的邊界。

青春時期對於生與死的思索,也同時導向了一個實驗式的假設:若我們都能決定自己是否願意出生,那會是一個什麼樣的世界?這樣的思考縈繞著十幾歲的我的心頭,但當時的我仍找不到合適的方式將之表述。

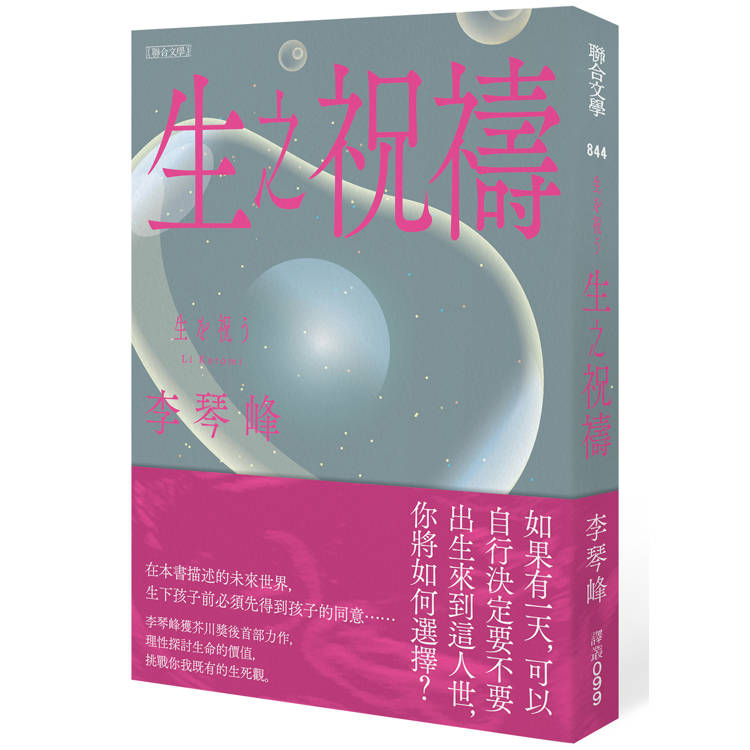

從那之後又過了十幾年,我終於寫下了《生之祝禱》這部小說,探討了出生的問題,可說是呼應了十幾歲時的思考。小說中假設了一個生產前需取得小孩同意的社會,這樣的設定或許乍看荒謬而令人皺眉(事實上也有許多人還沒讀過書,光聽到設定就表達厭惡),卻是有其倫理與哲學上的根據的。

寫出這本小說後我很常被問一個問題:「那麼李琴峰,妳自己是否贊同『合意出生制度』呢?」

我不會、也無法回答這個問題。對我而言,小說能做的僅有提出問題、引發思考,但對於小說所提出的問題,即使是小說家本人,也無法提供解答。我只能反問:「那你覺得呢?你是否贊同這樣一個制度與社會?若你覺得這是個理想的制度,那為何我們無法實現它?若你覺得這個制度有問題,那麼我們當今的社會與制度就沒有問題嗎?」

不論如何,《生之祝禱》是寫出來了,也的確引發了一些思考與反響。這是我的第六本書,原文出版於二〇二一年十二月。回顧前六本書的軌跡:《獨舞》從「死」字開展,經過「生與死的邊界」的《彼岸花盛開之島》後,本書處理了「生」的問題。由此看來,我的寫作軌跡可說是一種「由死而生的求索」,竟與我跌跌撞撞的人生冥合。當然這並非有意為之,不過就是偶然罷了,但或許也是冥冥之中,我註定要走過這樣的路途。

感謝讀者閱讀這本小說,陪我走過這一段路。且讓我們下本書再見。

二〇二一年獲得芥川獎時,我在頒獎典禮的演說上說了這句話(該演講稿全文收錄於《彼岸花盛開之島》繁體中文版)。對我而言這只是一句再平凡不過的表述,卻不知為何竟有一種「語不驚人死不休」的震懾感。

打十幾歲的少女時代起,我便不斷思考自身存在的根源與終結,關於出生與死亡。思索生與死的意義與本質是許多文學家與哲學家的共同點,這本身毫無稀奇之處,但我的思考卻更加徹底而根本,甚至可以說是鑽進了某種無解的死胡同。

我不斷想著:自己為何出生?為何非出生不可?出生必然是種幸運嗎?死亡又必然是不幸嗎?為何世人總是慶喜出生而忌避死亡?有沒有可能出生本身便是最大的災禍?有沒有可能未曾存在才是最幸福的狀態?為什麼我無法決定自己願不願意出生?那麼,我又能否決定自己如何死去?

很顯然的,這樣的思考很難獲得周遭共鳴,我也從未有機會能對親友闡述自己的思路──在華人社會傳統孝道的影響之下,這樣的思想甚至可能被貼上「大逆不道」、「驚世駭俗」的標籤。畢竟,如果出生是最大的不幸,那父母豈不是最大的加害者?於是我的整個青春時期,幾乎都陷在與周遭格格不入的孤獨徬徨與思索之中。

長大之後回想,十幾歲的我之所以糾結於這樣的思考,大概仍與我的同志身分息息相關。我明知自己性向乃天生如此,卻尚未擁有將之訴諸語言的知識與能力,更遑論將其告知他人──在那個時代、那個年歲,我甚至連「認同」、「酷兒」、「LGBT(Q+)」等基本詞彙都尚未習得。我所知道的就只有自己打從出生之時便被刻下的畸形烙印,以及與世界脫節的格格不入感。若借用前人的話便是:「社會生存的本質不適合我」。

或許是因為我始終無法徹底肯定自身存在的根源,連帶地整個人生也就如根基不穩的塔樓一般搖搖欲墜,隨時都可能「翻過去那邊,躺在死的事實裡」。我無法設想二十六歲或三十歲後自己的人生,彷彿眼前開展的就是一條逐漸縮窄的巷弄,到三十歲就「此路不通」,走不過去了。

對許多人而言,身為同志、身為LGBTQ+族群的一份子,不過就是「性」、「愛」與「慾」的問題;但對我而言,性別與性向的認同本身,就等同於「生」與「死」的問題。

或許正因如此,我所書寫的小說,總脫離不了對生與死的思索:出道作《獨舞》開頭就是一個「死」字;得芥川獎的《彼岸花盛開之島》中「彼岸」的意象,就等同於生死的邊界。

青春時期對於生與死的思索,也同時導向了一個實驗式的假設:若我們都能決定自己是否願意出生,那會是一個什麼樣的世界?這樣的思考縈繞著十幾歲的我的心頭,但當時的我仍找不到合適的方式將之表述。

從那之後又過了十幾年,我終於寫下了《生之祝禱》這部小說,探討了出生的問題,可說是呼應了十幾歲時的思考。小說中假設了一個生產前需取得小孩同意的社會,這樣的設定或許乍看荒謬而令人皺眉(事實上也有許多人還沒讀過書,光聽到設定就表達厭惡),卻是有其倫理與哲學上的根據的。

寫出這本小說後我很常被問一個問題:「那麼李琴峰,妳自己是否贊同『合意出生制度』呢?」

我不會、也無法回答這個問題。對我而言,小說能做的僅有提出問題、引發思考,但對於小說所提出的問題,即使是小說家本人,也無法提供解答。我只能反問:「那你覺得呢?你是否贊同這樣一個制度與社會?若你覺得這是個理想的制度,那為何我們無法實現它?若你覺得這個制度有問題,那麼我們當今的社會與制度就沒有問題嗎?」

不論如何,《生之祝禱》是寫出來了,也的確引發了一些思考與反響。這是我的第六本書,原文出版於二〇二一年十二月。回顧前六本書的軌跡:《獨舞》從「死」字開展,經過「生與死的邊界」的《彼岸花盛開之島》後,本書處理了「生」的問題。由此看來,我的寫作軌跡可說是一種「由死而生的求索」,竟與我跌跌撞撞的人生冥合。當然這並非有意為之,不過就是偶然罷了,但或許也是冥冥之中,我註定要走過這樣的路途。

感謝讀者閱讀這本小說,陪我走過這一段路。且讓我們下本書再見。