出版故事 /書的故事

2024.09.19

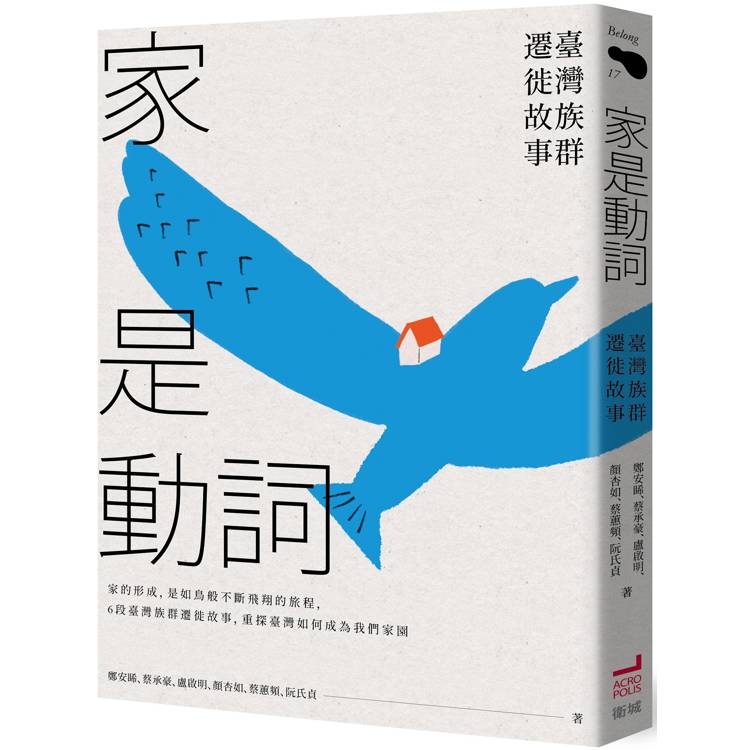

家是不斷變化的動詞,而非靜止不動的名詞

文/衛城編輯部

有時,當我們被問道:「你是哪裡人?」、「你的家在哪裡」時,可能會感到很困惑,不確定對方問的是爺爺奶奶的祖籍、父母的老家、自己的出生地,或現在的居住地。事實上,我們有很多人從學生時期開始,因為去外縣市念書,出社會後去別的城市工作,到了特定節日才會回到「老家」,不同生命階段,我們對「家在哪裡」的答案也可能不斷調整。

如果從「台灣」的維度來看,從一萬五千年前,原住民在這座島上活動開始,到十七世紀以降,台灣歷經荷蘭與西班牙、鄭氏王朝、清代朝廷、日本人與國民政府統治日治,台灣是誰的家、是怎麼樣的家,這些問題的答案更經歷劇烈變化。

本書便是從「家是不斷變化的動詞,而非靜止不動的名詞」出發,指出「家園」是在不斷遷徙中形成的概念。書中聚焦六個過去與現在在台灣生活的族群,包含原住民、漢人、西方宣教師、在臺日人、外省人、新住民,描寫他們建立家園過程,對土地認同的改變,以及他們如何在自願或被迫遷徙情況下,在陌生的土地上努力適應環境、移植自己的文化,也設法跟異族人們相處。

在書中,你會讀到從鄭成功統治時期到清代,來台灣開墾的漢人,原本會以原鄉定義自己,表示自己是同安人、漳州人、福建人;後來慢慢轉變成在地認同,開始會將家鄉定位在鳳山、嘉義、彰化、艋舺等地。十七世紀開始,來臺灣的西方傳教士,在宣教過程不只是帶入新的信仰,也在島上建立最早的現代化醫療設施跟盲人學校,並融合台語跟聖經,教育一般民眾識字。戰後,許多長老教會的牧師,在台灣的民主化運動中,更扮演重要的後盾。

此外,日治時期在台灣定居的日本人,原先會透過在台灣種植櫻花跟梅花,傳達對家鄉的思念;可是後來,他們開始會在創作的俳句中,融入台灣的風土景物,記錄台灣獨特的季節身體感、生物與植物花卉。到了戰後,無論是外省人的眷村空間,或新住民開設的異國美食餐廳、家鄉雜貨店,這些人事景觀,都代表一群外來者來到台灣,最終將台灣轉化成自身家園的經歷。

我們希望透過這本書,重新呈現這段動態的台灣歷史。透過知性淺白的文字,本書一方面將指出臺灣並不是一個本質的、封閉的地方,反而是因為臺灣身處在世界之中,融會很複雜的移動跟身分認同,讓臺灣這個「家園」的概念變得豐富。一方面也點出直到今日,臺灣其實依然處於「家園化」的過程,今日臺灣也還存在「誰」是這個家庭的成員、土地歸屬與使用的問題。這些當代現況,都揭示臺灣族群歷史的動態性,以及在過往與今日,我們應該如何思考臺灣這個「想像的共同體」。閱讀本書將提供這道課題一種了解的取徑。

如果從「台灣」的維度來看,從一萬五千年前,原住民在這座島上活動開始,到十七世紀以降,台灣歷經荷蘭與西班牙、鄭氏王朝、清代朝廷、日本人與國民政府統治日治,台灣是誰的家、是怎麼樣的家,這些問題的答案更經歷劇烈變化。

本書便是從「家是不斷變化的動詞,而非靜止不動的名詞」出發,指出「家園」是在不斷遷徙中形成的概念。書中聚焦六個過去與現在在台灣生活的族群,包含原住民、漢人、西方宣教師、在臺日人、外省人、新住民,描寫他們建立家園過程,對土地認同的改變,以及他們如何在自願或被迫遷徙情況下,在陌生的土地上努力適應環境、移植自己的文化,也設法跟異族人們相處。

在書中,你會讀到從鄭成功統治時期到清代,來台灣開墾的漢人,原本會以原鄉定義自己,表示自己是同安人、漳州人、福建人;後來慢慢轉變成在地認同,開始會將家鄉定位在鳳山、嘉義、彰化、艋舺等地。十七世紀開始,來臺灣的西方傳教士,在宣教過程不只是帶入新的信仰,也在島上建立最早的現代化醫療設施跟盲人學校,並融合台語跟聖經,教育一般民眾識字。戰後,許多長老教會的牧師,在台灣的民主化運動中,更扮演重要的後盾。

此外,日治時期在台灣定居的日本人,原先會透過在台灣種植櫻花跟梅花,傳達對家鄉的思念;可是後來,他們開始會在創作的俳句中,融入台灣的風土景物,記錄台灣獨特的季節身體感、生物與植物花卉。到了戰後,無論是外省人的眷村空間,或新住民開設的異國美食餐廳、家鄉雜貨店,這些人事景觀,都代表一群外來者來到台灣,最終將台灣轉化成自身家園的經歷。

我們希望透過這本書,重新呈現這段動態的台灣歷史。透過知性淺白的文字,本書一方面將指出臺灣並不是一個本質的、封閉的地方,反而是因為臺灣身處在世界之中,融會很複雜的移動跟身分認同,讓臺灣這個「家園」的概念變得豐富。一方面也點出直到今日,臺灣其實依然處於「家園化」的過程,今日臺灣也還存在「誰」是這個家庭的成員、土地歸屬與使用的問題。這些當代現況,都揭示臺灣族群歷史的動態性,以及在過往與今日,我們應該如何思考臺灣這個「想像的共同體」。閱讀本書將提供這道課題一種了解的取徑。