出版故事 /書的故事

2024.10.07

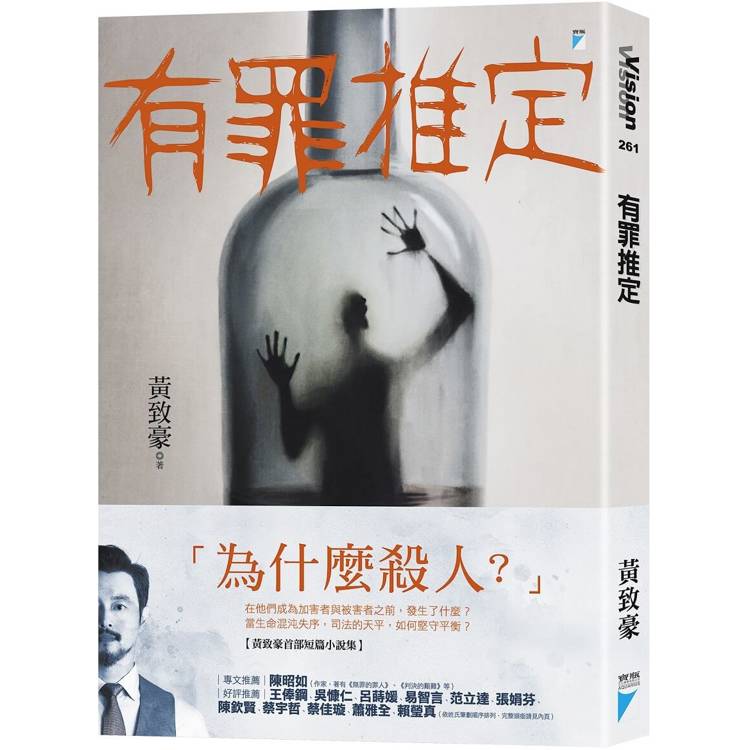

因為無力,所以抵抗;因為抵抗,所以無力

文/丁慧瑋(寶瓶文化主編)

讀《有罪推定》讓你無法不凝神專注,因為看的是故事,但是閱讀過程在腦中浮現了似曾相識的案件,讓你想緊抓眼前的細節不放,寄望透過身為律師、經手大案的作者黃致豪之筆,從中獲得更清明、通透的線索。比如:凌虐殺妻、攜子自殺、通勤列車隨機殺人(你聯想到?)……

而最嵌入我印象的段落是貫串全書的靈魂人物──刑事辯護人黃粱的一個大夢,那卻也是他深藏於內心黑盒子裡,影響至深的一段記憶:

身穿中學制服的他將蝴蝶刀放在書包裡,緊緊握著,手指因無數次祕密翻出刀鋒的練習,層層纏著繃帶。他將畢其功於一役,迅雷不及掩耳地一刀一個,目標是那些對他極盡羞辱之能事、不斷霸凌他的同學。突然,有人拍他肩並喚他,回頭一看,是班上僅剩的少數願與他為伴的同學……

黃粱夢醒了;過去的少年從殺人危崖邊得救了。

距離無法挽回的結局只差一步:當年要不是突然被同學拍醒了,如今的辯護律師黃粱應該也不存在了──殺人犯?階下囚?更何況一旦悲劇發生,無盡受害的將是好幾個家庭。

回到故事裡的「現實」,身為律師的黃粱穿梭於案件之間,驚心動魄,令人揪心。

司法上有個基本原則:「被告未經審判證明有罪確定前,推定其為無罪」。但書裡歷歷在目,媒體公審、司法迅速定罪,幾乎案件甫爆發,嫌犯即被「有罪推定」。

我們跟著黃粱,才終於有機會穿越媒體及社會眾聲喧嘩的「第一手報導」、「真相疑雲」,如置身法庭現場,見證並挖剖審(法官)、檢(檢察官)和辯(律師)三方之戰守攻防,去與加害者進一步地對話、去看清楚被害者的面貌……

一層一層地剝開、一步一步地下探,去索問:

「為什麼?」

為什麼會發生?為什麼犯案?

是什麼導致二十一歲青年無差別地舉雙刀喋血,還說「因為我想死」?是什麼竟讓為人父母帶著親愛的小孩走上絕路,還被說是「慈悲殺」?

是什麼造成當事人一路失速下滑,終致一椿椿無可挽回的遺憾?

如果在悲劇的終局被寫下之前,有人能伸手拉一把,止住下滑,即使像同學不經意地一拍肩……如果如果,這一切還會發生嗎?

/

其實在初讀過書稿後,編輯代表所有同事,忍不住好奇地詢問作者黃致豪書裡的第一個事件──通勤列車隨機殺人案,創作靈感是不是他接下的「那個」台灣駭人聽聞的案件?

出乎意料地,靈感來源其實是日本東京的一起列車襲擊案。

見我們大吃一驚,作者說,這樣的案件其實在許多國家和城市都發生過……

悲劇之後,再多努力也難以補回原本的圓。那麼我們能做什麼?

分享推薦人陳昭如的這句話:「唯有凝視深淵,才可能找到救贖。」

而最嵌入我印象的段落是貫串全書的靈魂人物──刑事辯護人黃粱的一個大夢,那卻也是他深藏於內心黑盒子裡,影響至深的一段記憶:

身穿中學制服的他將蝴蝶刀放在書包裡,緊緊握著,手指因無數次祕密翻出刀鋒的練習,層層纏著繃帶。他將畢其功於一役,迅雷不及掩耳地一刀一個,目標是那些對他極盡羞辱之能事、不斷霸凌他的同學。突然,有人拍他肩並喚他,回頭一看,是班上僅剩的少數願與他為伴的同學……

黃粱夢醒了;過去的少年從殺人危崖邊得救了。

距離無法挽回的結局只差一步:當年要不是突然被同學拍醒了,如今的辯護律師黃粱應該也不存在了──殺人犯?階下囚?更何況一旦悲劇發生,無盡受害的將是好幾個家庭。

回到故事裡的「現實」,身為律師的黃粱穿梭於案件之間,驚心動魄,令人揪心。

司法上有個基本原則:「被告未經審判證明有罪確定前,推定其為無罪」。但書裡歷歷在目,媒體公審、司法迅速定罪,幾乎案件甫爆發,嫌犯即被「有罪推定」。

我們跟著黃粱,才終於有機會穿越媒體及社會眾聲喧嘩的「第一手報導」、「真相疑雲」,如置身法庭現場,見證並挖剖審(法官)、檢(檢察官)和辯(律師)三方之戰守攻防,去與加害者進一步地對話、去看清楚被害者的面貌……

一層一層地剝開、一步一步地下探,去索問:

「為什麼?」

為什麼會發生?為什麼犯案?

是什麼導致二十一歲青年無差別地舉雙刀喋血,還說「因為我想死」?是什麼竟讓為人父母帶著親愛的小孩走上絕路,還被說是「慈悲殺」?

是什麼造成當事人一路失速下滑,終致一椿椿無可挽回的遺憾?

如果在悲劇的終局被寫下之前,有人能伸手拉一把,止住下滑,即使像同學不經意地一拍肩……如果如果,這一切還會發生嗎?

/

其實在初讀過書稿後,編輯代表所有同事,忍不住好奇地詢問作者黃致豪書裡的第一個事件──通勤列車隨機殺人案,創作靈感是不是他接下的「那個」台灣駭人聽聞的案件?

出乎意料地,靈感來源其實是日本東京的一起列車襲擊案。

見我們大吃一驚,作者說,這樣的案件其實在許多國家和城市都發生過……

悲劇之後,再多努力也難以補回原本的圓。那麼我們能做什麼?

分享推薦人陳昭如的這句話:「唯有凝視深淵,才可能找到救贖。」