出版故事 /書的故事

2025.04.02

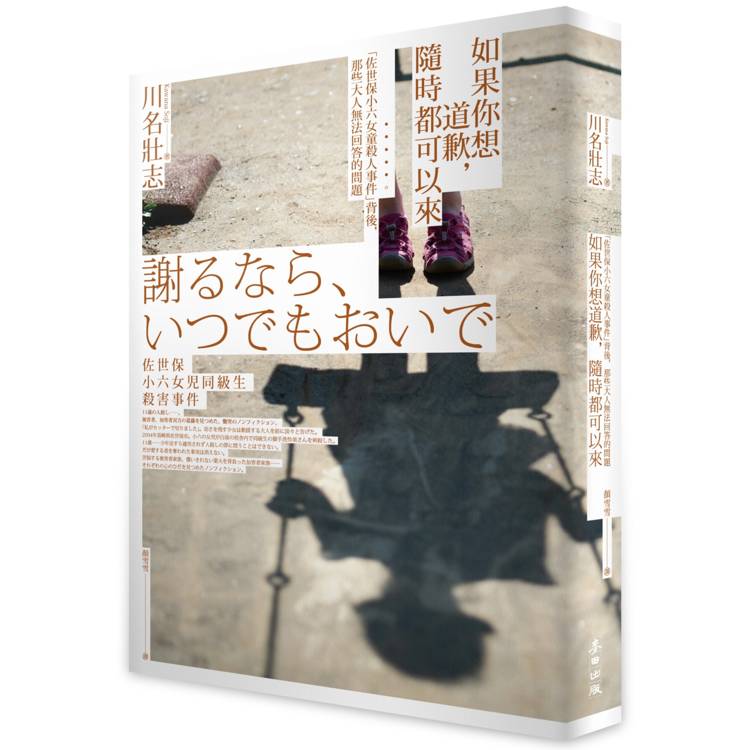

我們不知道下一步該如何踏出,卻仍然得往前走

文/徐瑜(社工、良顯堂社會福利基金會執行長)

「倉皇困惑」,是當危機與創傷襲來時的驚惶無措,也是尋找復原與穩定時的迷惘。我們不知道下一步該如何踏出,卻仍然得往前走。這種矛盾,幾乎是所有圍繞青少年行為議題的工作者與相關人士每日的寫照。我們努力尋找更好的方法,卻始終無法確定,我們是否真能阻止一切意外的發生?

對於這群半大不小的孩子,我們總是在拿捏之間掙扎——給予的是否太多?關注的是否不夠?而在這個虛實交錯的時代,更令人焦慮的是:該如何幫助他們建立真正的社會連結,而不只是依賴一個虛擬的自我?

法律的介入或許能帶來秩序,但無論是更嚴格的法規、更低的刑事責任年齡,或更重的刑罰,都難以真正遏止極端的悲劇。法律的懲戒或許能提供社會短暫的安全感,卻無法回應這類事件的深層成因。然而,在每一個環節中,仍然存在著可以多做一點點的可能——或許是更細緻的陪伴,或許是更深入的理解。

本書以多重視角切入——報導工作者、受害者父親、受害者手足,以及加害者家屬,透過他們的經歷,我們得以看見事件背後更廣大的生態系統:青少女間的隱性霸凌、家庭的互動動力、學校的應對、虛擬世界的滲透、媒體的報導困境、司法與社會福利系統的運作邏輯等,每個因素都在這場悲劇中扮演了角色。這提醒我們,「脈絡」從來不是次要的,而是理解事件的關鍵。

然而,當悲劇已然發生,創傷無法逆轉,受創者真正渴求的,往往只是最單純卻最難以衡量的——一個真誠的道歉。但無論是在日本或台灣,現有制度與社會文化該如何回應這樣的需求,是否能透過更完善的修復式司法、支持受創家庭的社會資源,以及強化青少年的心理與情感教育,讓這些事件種不同角色的受創者與社會真正前行,仍是我們需要透過集體智慧努力的課題。

對於這群半大不小的孩子,我們總是在拿捏之間掙扎——給予的是否太多?關注的是否不夠?而在這個虛實交錯的時代,更令人焦慮的是:該如何幫助他們建立真正的社會連結,而不只是依賴一個虛擬的自我?

法律的介入或許能帶來秩序,但無論是更嚴格的法規、更低的刑事責任年齡,或更重的刑罰,都難以真正遏止極端的悲劇。法律的懲戒或許能提供社會短暫的安全感,卻無法回應這類事件的深層成因。然而,在每一個環節中,仍然存在著可以多做一點點的可能——或許是更細緻的陪伴,或許是更深入的理解。

本書以多重視角切入——報導工作者、受害者父親、受害者手足,以及加害者家屬,透過他們的經歷,我們得以看見事件背後更廣大的生態系統:青少女間的隱性霸凌、家庭的互動動力、學校的應對、虛擬世界的滲透、媒體的報導困境、司法與社會福利系統的運作邏輯等,每個因素都在這場悲劇中扮演了角色。這提醒我們,「脈絡」從來不是次要的,而是理解事件的關鍵。

然而,當悲劇已然發生,創傷無法逆轉,受創者真正渴求的,往往只是最單純卻最難以衡量的——一個真誠的道歉。但無論是在日本或台灣,現有制度與社會文化該如何回應這樣的需求,是否能透過更完善的修復式司法、支持受創家庭的社會資源,以及強化青少年的心理與情感教育,讓這些事件種不同角色的受創者與社會真正前行,仍是我們需要透過集體智慧努力的課題。