出版故事 /書的故事

2025.06.07

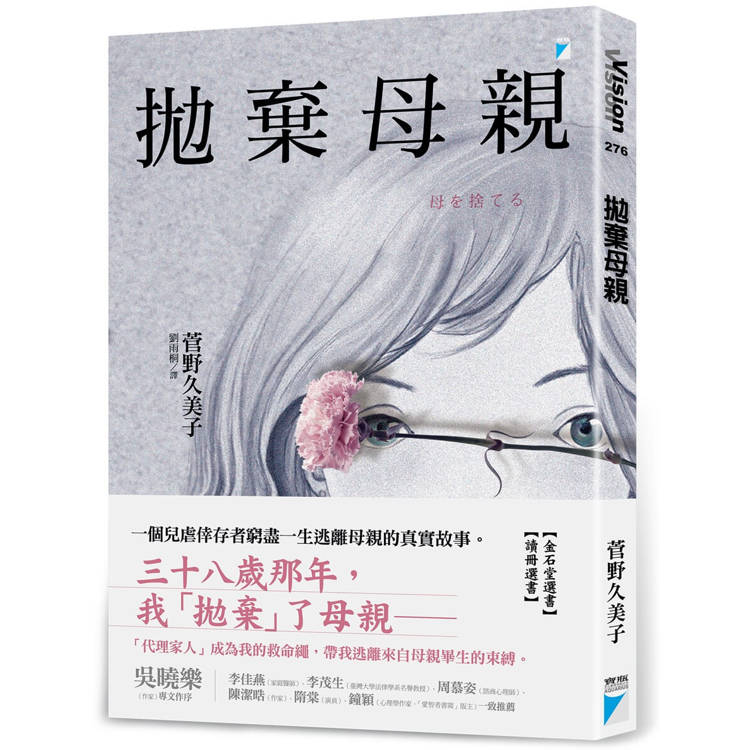

痛了自然會想逃,想逃離父母也沒關係

文/寶瓶文化編輯 林婕伃

生來無法選擇自己的父母,但若擁有不適任的父母,是否可以自己選擇要不要繼續這段關係?若未來父母死亡或需要人照顧,難道非得帶著複雜的情緒奉陪到底不可嗎?

作者從四歲開始,就受到母親一連串的致命性虐待,她被母親押進水裡、被用毛毯摀住口鼻不能呼吸,甚至,被媽媽拿著刀失控追趕。除了這些令人驚駭的肢體虐待,「當初沒生下你就好了」這種傷人話語母親也沒少說過。在一個孩子最需要自我認同的階段,媽媽要她不斷寫作投稿,價值感只能建立在寫作的功績與成就上,也影響與同儕的關係與自我定位。

成長的痛與苦,彷彿注定往後的人生難以幸福。她在學習、人際、親密關係上遭遇重重阻礙,成年後發展出性虐傾向(SM)。SM本身並無對錯,但她沉迷其中,是因為在童年經驗裡,母親只有在施暴時才會把注意力放在她身上──那是她最早認識「愛」的方式。這理由令人心碎。

那麼,是什麼讓這位長年書寫他人故事的非虛構寫作者,決定轉身書寫自己?

在接觸「孤獨死」的報導議題後,她發現許多孤獨死案例都是因為跟原生家庭不和,孤立無援且又自我忽視之下,導致無可挽回的結局。她彷彿看到了自己的未來,也因而頓悟:難道自己得終身困在這座母親打造的牢籠裡嗎?不,她不願再受苦。她下定決心要與母親訣別,未來即使母親需要照護或辦理後事,也不願參與其中,寧可付費委託近年在日本興起的「代理家人」來協助。

藉著這本自剖的書寫,作者想告訴每個有著相似遭遇且深深痛苦著的人們:你不孤單,而且,你有權選擇自己想要的人生。

這本書令人痛心,結尾卻有滿滿的溫柔與希望。一個從出生就背負傷痛的人,她倖存了下來,且還要透過書寫予人力量。希望她走過的那條地獄之路後無來者,但若不幸有人身在其中,也希望能在這本書看見出口。

作者從四歲開始,就受到母親一連串的致命性虐待,她被母親押進水裡、被用毛毯摀住口鼻不能呼吸,甚至,被媽媽拿著刀失控追趕。除了這些令人驚駭的肢體虐待,「當初沒生下你就好了」這種傷人話語母親也沒少說過。在一個孩子最需要自我認同的階段,媽媽要她不斷寫作投稿,價值感只能建立在寫作的功績與成就上,也影響與同儕的關係與自我定位。

成長的痛與苦,彷彿注定往後的人生難以幸福。她在學習、人際、親密關係上遭遇重重阻礙,成年後發展出性虐傾向(SM)。SM本身並無對錯,但她沉迷其中,是因為在童年經驗裡,母親只有在施暴時才會把注意力放在她身上──那是她最早認識「愛」的方式。這理由令人心碎。

那麼,是什麼讓這位長年書寫他人故事的非虛構寫作者,決定轉身書寫自己?

在接觸「孤獨死」的報導議題後,她發現許多孤獨死案例都是因為跟原生家庭不和,孤立無援且又自我忽視之下,導致無可挽回的結局。她彷彿看到了自己的未來,也因而頓悟:難道自己得終身困在這座母親打造的牢籠裡嗎?不,她不願再受苦。她下定決心要與母親訣別,未來即使母親需要照護或辦理後事,也不願參與其中,寧可付費委託近年在日本興起的「代理家人」來協助。

藉著這本自剖的書寫,作者想告訴每個有著相似遭遇且深深痛苦著的人們:你不孤單,而且,你有權選擇自己想要的人生。

這本書令人痛心,結尾卻有滿滿的溫柔與希望。一個從出生就背負傷痛的人,她倖存了下來,且還要透過書寫予人力量。希望她走過的那條地獄之路後無來者,但若不幸有人身在其中,也希望能在這本書看見出口。