出版故事 /書的故事

2025.07.09

我們最能生也最能拚的時候,剛好是同一個時期──凍卵、夢想與自由

文/賀鈺婷(感電出版主編)

我們這一代的女性,從小被灌輸「要當個經濟自主的新時代女性」,同時被要求要當個溫柔全能的「妻子、媽媽」。可是沒人跟我們說,成為「經濟獨立的女性」、「好太太」、「好媽媽」剛好會在同一個時間需要做出決定和努力,更沒有人說過這三者若要兼顧,妳勢必需要犧牲什麼。

在編這本《大凍卵時代》的過程裡,我不只是一個編輯。某些時候,我是作者筆下那個背著包包、剛進社會沒幾年,在雞尾酒派對上聽醫師解釋卵子冷凍流程的年輕女生。我也是那個看著身旁朋友輪流結婚、懷孕、離職或討論該不該凍卵的30代女性。關於這一題,總是令人不適的原因是,當女人一過30歲,除了親朋好友、街坊鄰居,甚至連計程車司機都會關心妳「子宮」的KPI──結婚了沒啊、有沒有對象啊、怎麼不生一個?更可怕的是,在這種話題之下,妳過去在職場上的努力奮鬥,本該是我們認真生活的證明,卻會被默默被列入「害妳結不了婚、生不了小孩、生活不美滿」的主因……這時候就會忍不住思考,那小時候聽到的那些期許和鼓勵,都是騙人的嗎?女人不能同時經濟獨立,又家庭美滿,還能養個小孩嗎?又或者反過來思考,真的有必要「擁有全部」人生才算美滿完整嗎?

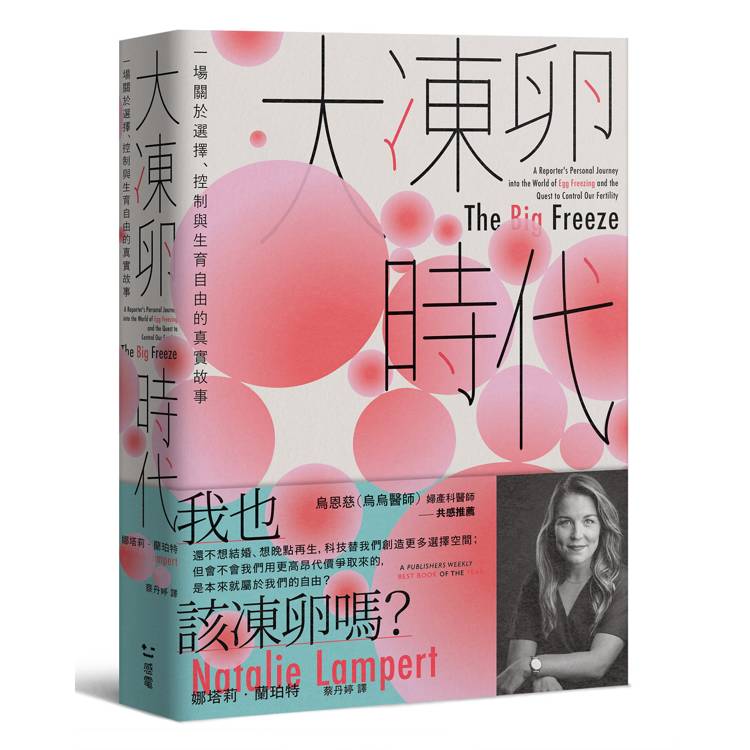

這本書的作者蘭珀特就是一個這樣的女孩,她不只渴望能全部擁有,還不幸的只剩下一個卵巢。所以她很早就開始關注「凍卵」這個技術,甚至在她不滿20歲的時候,醫生就建議她:「為了不留遺憾,我建議妳考慮凍卵。」

她的掙扎既真實又過於真實的令人感到荒謬,例如妳會發現,她很多的搖擺不定,都是因為當時有沒有伴侶或是與伴侶的關係是否融洽,或她很多時候想要保留生育力,是她工作又晉升的時刻,她就像無數被全世界提醒生育力正在下滑的三十幾歲的女性一樣──在事業上爬得飛快,白天在職場上打了一場又一場漂亮的仗;半夜卻默默失眠,在 Google 搜尋欄輸入問題:「35歲之後還能自然懷孕嗎?」

書裡提到一個令我印象深刻的情節:「當妳準備拚命往上衝的時候,就是妳生育能力在走下坡的開始。」這句話正如她在書中訪問的一位女性醫師,她終於熬到成為主治醫生、開始可以自己作主研究、但也開始意識到,「我再不生孩子,可能就沒有機會生了」。也許妳也遇過很多帥氣的女性,會直接說:「我沒打算生小孩。」這句話說的時候好像很酷,像是一種脫離母職的解放。但能真的毫無懸念的說出這句話,我們都知道那有多不容易,尤其在妳開始聽到自己體內有個鐘,沒在管妳有沒有時間、條件、情緒,只是一直在大聲的倒數,更遺憾的是那不是平白的焦慮,是事實。

這本書中最一針見血的提醒,不是醫療產業的龐大資本邏輯,不是冷凍卵子這件事本身的殘酷,而是它逼妳去面對,妳以為自己「以後可以慢慢地決定」的事,其實在很早──甚至是妳還搞不清楚「我的志向」時,就需要做出選擇了。這個「意識」,具體會發生在什麼時間?

通常是妳工作穩了、能領出第一筆年終的那一年。

是妳終於從菜鳥熬成老鳥、可以開始主導企劃的那一年。

是妳朋友開始一個一個懷孕、生子,妳還在苦惱要否要換個跑道的那一年。

是妳以為人生剛開始變得「更有選擇」的時候。

實際上,我們不是沒有選擇,而是選擇總是壓縮在最困難的時刻。科技讓我們多了一個「凍卵」的選項,彷彿能為人生再撐出一點餘裕,但它真的是保險,還是延遲焦慮?書中那些故事,很多都是「有條件、有能力」的女性諷刺的是,正因為她有太多選擇,才讓人生變得困難。這不只是朋友的故事,更是我們自己的:一邊為事業打拚,一邊偷偷滑手機查「凍卵費用、成功率、年齡限制」。我們開始恐慌,但不敢承認。我們開始問:「如果想要孩子但沒對象怎麼辦?」卻怕被貼上催婚標籤。但話說回來,當我們為了解決上述的焦慮而選擇凍卵,未來是否使用,還是由我們自己決定。所以到底延遲的是希望、是焦慮,還是一場拖延?

當然,這本書不是在警告你「快去凍卵」,而是要讓你知道,你對自己人生的規劃,其實可以更複雜、更混亂一點,也可以更誠實一點。正如蘭珀特對自己的方式,她不是高高在上的報導者,她自己也是當事人,她邊寫邊懷疑、邊痛邊學習、邊查資料邊問自己「這到底是為了我,還是為了社會預期?」這正是我認為這本書最重要的地方:它讓我們看見一個聰明、有主體、有懷疑能力的女性,怎麼誠實面對「我想要什麼」,即使那個答案會讓她很痛苦。

根據2025年台灣婦產科醫學會與台大醫院資料,女性凍卵平均年齡為37歲,實際使用率僅8.4%,活產率僅2.6%。換句話說,凍卵不是保證,而是一場人生備案。2022年台灣進行人工生殖超過5萬人次,試管嬰兒占新生兒超過8%。

這些數字正在提醒我們:這不只是個體選擇,而是整個世代的結構性焦慮。當我們談少子化,我們該談的是:年輕女性面對什麼樣的社會與時間壓力?我們是否真的提供了足夠資訊、制度與選擇?當你想問「為什麼她們都不生小孩」,也許該先問:我們有沒有理解她們真正想要的,是什麼樣的人生?

如果你也是那個在會議上侃侃而談,卻在深夜搜尋「凍卵心得」的女生,這本書不會幫妳做選擇。但它會陪妳問出真正的問題。也許這就是面對人生難題,我們唯一能保有的主動權。

妳也可以猜猜看,最後,蘭珀特的決定是什麼?

在編這本《大凍卵時代》的過程裡,我不只是一個編輯。某些時候,我是作者筆下那個背著包包、剛進社會沒幾年,在雞尾酒派對上聽醫師解釋卵子冷凍流程的年輕女生。我也是那個看著身旁朋友輪流結婚、懷孕、離職或討論該不該凍卵的30代女性。關於這一題,總是令人不適的原因是,當女人一過30歲,除了親朋好友、街坊鄰居,甚至連計程車司機都會關心妳「子宮」的KPI──結婚了沒啊、有沒有對象啊、怎麼不生一個?更可怕的是,在這種話題之下,妳過去在職場上的努力奮鬥,本該是我們認真生活的證明,卻會被默默被列入「害妳結不了婚、生不了小孩、生活不美滿」的主因……這時候就會忍不住思考,那小時候聽到的那些期許和鼓勵,都是騙人的嗎?女人不能同時經濟獨立,又家庭美滿,還能養個小孩嗎?又或者反過來思考,真的有必要「擁有全部」人生才算美滿完整嗎?

這本書的作者蘭珀特就是一個這樣的女孩,她不只渴望能全部擁有,還不幸的只剩下一個卵巢。所以她很早就開始關注「凍卵」這個技術,甚至在她不滿20歲的時候,醫生就建議她:「為了不留遺憾,我建議妳考慮凍卵。」

她的掙扎既真實又過於真實的令人感到荒謬,例如妳會發現,她很多的搖擺不定,都是因為當時有沒有伴侶或是與伴侶的關係是否融洽,或她很多時候想要保留生育力,是她工作又晉升的時刻,她就像無數被全世界提醒生育力正在下滑的三十幾歲的女性一樣──在事業上爬得飛快,白天在職場上打了一場又一場漂亮的仗;半夜卻默默失眠,在 Google 搜尋欄輸入問題:「35歲之後還能自然懷孕嗎?」

當妳最閃閃發光的時候,妳身上的某處卻默默褪色

書裡提到一個令我印象深刻的情節:「當妳準備拚命往上衝的時候,就是妳生育能力在走下坡的開始。」這句話正如她在書中訪問的一位女性醫師,她終於熬到成為主治醫生、開始可以自己作主研究、但也開始意識到,「我再不生孩子,可能就沒有機會生了」。也許妳也遇過很多帥氣的女性,會直接說:「我沒打算生小孩。」這句話說的時候好像很酷,像是一種脫離母職的解放。但能真的毫無懸念的說出這句話,我們都知道那有多不容易,尤其在妳開始聽到自己體內有個鐘,沒在管妳有沒有時間、條件、情緒,只是一直在大聲的倒數,更遺憾的是那不是平白的焦慮,是事實。

這本書中最一針見血的提醒,不是醫療產業的龐大資本邏輯,不是冷凍卵子這件事本身的殘酷,而是它逼妳去面對,妳以為自己「以後可以慢慢地決定」的事,其實在很早──甚至是妳還搞不清楚「我的志向」時,就需要做出選擇了。這個「意識」,具體會發生在什麼時間?

通常是妳工作穩了、能領出第一筆年終的那一年。

是妳終於從菜鳥熬成老鳥、可以開始主導企劃的那一年。

是妳朋友開始一個一個懷孕、生子,妳還在苦惱要否要換個跑道的那一年。

是妳以為人生剛開始變得「更有選擇」的時候。

更誠實,更坦承的說出妳渴望的

實際上,我們不是沒有選擇,而是選擇總是壓縮在最困難的時刻。科技讓我們多了一個「凍卵」的選項,彷彿能為人生再撐出一點餘裕,但它真的是保險,還是延遲焦慮?書中那些故事,很多都是「有條件、有能力」的女性諷刺的是,正因為她有太多選擇,才讓人生變得困難。這不只是朋友的故事,更是我們自己的:一邊為事業打拚,一邊偷偷滑手機查「凍卵費用、成功率、年齡限制」。我們開始恐慌,但不敢承認。我們開始問:「如果想要孩子但沒對象怎麼辦?」卻怕被貼上催婚標籤。但話說回來,當我們為了解決上述的焦慮而選擇凍卵,未來是否使用,還是由我們自己決定。所以到底延遲的是希望、是焦慮,還是一場拖延?

當然,這本書不是在警告你「快去凍卵」,而是要讓你知道,你對自己人生的規劃,其實可以更複雜、更混亂一點,也可以更誠實一點。正如蘭珀特對自己的方式,她不是高高在上的報導者,她自己也是當事人,她邊寫邊懷疑、邊痛邊學習、邊查資料邊問自己「這到底是為了我,還是為了社會預期?」這正是我認為這本書最重要的地方:它讓我們看見一個聰明、有主體、有懷疑能力的女性,怎麼誠實面對「我想要什麼」,即使那個答案會讓她很痛苦。

當愈來愈多人選擇人工生殖,女性又得承擔什麼?

根據2025年台灣婦產科醫學會與台大醫院資料,女性凍卵平均年齡為37歲,實際使用率僅8.4%,活產率僅2.6%。換句話說,凍卵不是保證,而是一場人生備案。2022年台灣進行人工生殖超過5萬人次,試管嬰兒占新生兒超過8%。

這些數字正在提醒我們:這不只是個體選擇,而是整個世代的結構性焦慮。當我們談少子化,我們該談的是:年輕女性面對什麼樣的社會與時間壓力?我們是否真的提供了足夠資訊、制度與選擇?當你想問「為什麼她們都不生小孩」,也許該先問:我們有沒有理解她們真正想要的,是什麼樣的人生?

如果你也是那個在會議上侃侃而談,卻在深夜搜尋「凍卵心得」的女生,這本書不會幫妳做選擇。但它會陪妳問出真正的問題。也許這就是面對人生難題,我們唯一能保有的主動權。

妳也可以猜猜看,最後,蘭珀特的決定是什麼?