出版故事 /書的故事

2025.07.28

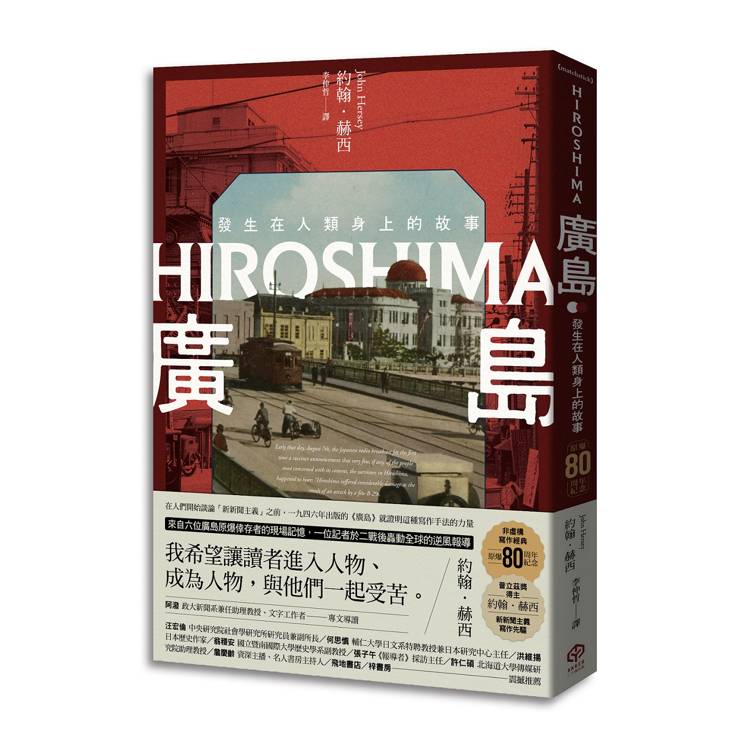

一篇驚世的逆風報導如何形成?──以《廣島》記錄浩劫的重中之重

文/張乃文(二十張出版副主編)

一九四六年六月十二日,甫於前一年獲得普立茲獎的記者約翰.赫西(John Hersey)從東京發出電報,通知《紐約客》雜誌的副總編輯威廉.蕭恩(William Shawn),他已蒐集完「廣島」的採訪資料,五天後將返抵紐約。

《紐約客》總部與著名的《紐約時報》大樓位在同一條街上,但與大出版集團不同的是,只占幾層樓的《紐約客》辦公室明顯破舊不堪。天花板的灰泥剝落,牆壁上油漆裂痕蔓生。一名該雜誌的作家曾說「髒亂成為員工引以為傲的特點」。《紐約客》在二戰前原本是內容幽默、輕鬆的雜誌,戰爭結束後,此刻正打算恢復這樣的基調,繼續刊出漫畫、城中熱話專欄、小說等內容,當然也有許多業配廣告。

《紐約客》創辦人兼總編輯哈洛德.羅斯(Harold Ross)收到赫西的初稿後,認為這是「無庸置疑的傑作」,但他還是照慣例提出大量疑問與修改意見攻勢,連他自己也承認他「讀到過分狂熱」。接下來幾天,羅斯、蕭恩與赫西三人,窩在走廊角落樸素的總編輯辦公室裡拼命地改稿。他們逐一檢視每個詞,編輯強度開到最大,因為他們相信,這篇文章很可能會轟動世界。

這篇報導就是後來被譽為「二十世紀美國最優秀新聞寫作」、「新新聞主義原點」的〈廣島〉。

───

回過頭來說這篇報導的寫作緣起:一九四五年八月六日,原子彈在廣島上空引爆後,雖然馬上吸引了嗜血的媒體前往,但美國政府與軍方很快便開始嚴格控管訊息,化為廢墟的廣島也成為「記者禁入區」;日本媒體更是被完全禁止報導原爆以免「擾亂公共安寧」。

事實上,赫西並非是最早試圖進入廣島的記者,但少數幾位嘗試進入廣島採訪並希望產出有別於政府宣傳報導的記者,紛紛收到驅逐出境的威脅、被美國占領官員找碴、文稿寄出後莫名遺失,甚至會遭指控協助日本散播政治宣傳,聲稱戰敗國在多年遂行侵略、犯下諸多惡貫滿盈的暴行後,如今卻企圖博取國際同情。

對赫西與蕭恩來說,他們嗅到了當時報導風向令人不安的一面,某些實情顯然受到隱瞞,而《紐約客》願意放手一搏,嘗試讓赫西進入日本。而赫西也正是這項任務的完美人選。二戰期間赫西始終謹守規則,他親身從戰場取材的作品給人的印象就像是一名盡忠職守的愛國記者。雖然在獲得普立茲獎的小說《阿達諾之鐘》裡他曾委婉地批評喬治.派頓將軍具有「破壞傾向」,但整體來說,赫西是曾獲表揚的戰爭英雄,這使他成為「特洛伊木馬」,通過了採訪核准,成功抵達廣島。

───

就在羅斯、蕭恩與赫西三人仍在「閉關編輯」時,《紐約客》絕大部分的員工對於要刊出〈廣島〉一事完全一無所知。為了不讓消息洩漏,羅斯與蕭恩決定徹底保密,以至於《紐約客》團隊的員工都在忙著製作他們以為即將要出刊的「假刊號」。甚至連廣告商也被蒙在鼓裡,直到出刊後才發現自家廣告版面竟然緊鄰著核子浩劫的慘狀。

由於蕭恩強烈建議必須以全篇幅刊載,讓文章更具衝擊與挑釁性,羅斯對這個冒險的想法曾陷入糾結,但當他拿出二十一年前的第一期《紐約客》時,他望著自己撰寫的創刊詞如此寫道:「探求隱藏幕後的真實……秉持良心滿足讀者知的權利……完整呈現真相,無所畏懼。」於是他說服了自己,這一期就只刊登〈廣島〉。

最終,《紐約客》引爆了全球輿論,兩個月後就以書籍形式出版,即是本書《廣島》。世界各地的新聞同業相繼推崇三人的膽識,盛讚這篇報導。而赫西本人,儘管羅斯希望他在出刊後盡快返回日本,但不知為何他在世人面前消失了幾個月,再度復出後他改以創作小說為主,直到四十年後他才重返故地,繼續追蹤六位採訪對象的餘生,並將內容增補於本書第五章中。

直至今日,最初刊登〈廣島〉那期《紐約客》裡第一頁的「編輯的話」,讀來仍令人玩味:「親愛的讀者……我們之中其實很少人理解原子彈具有何等不可思議的破壞力,而或許每個人可以花點時間,思索使用這種武器的嚴重意涵。」

《紐約客》總部與著名的《紐約時報》大樓位在同一條街上,但與大出版集團不同的是,只占幾層樓的《紐約客》辦公室明顯破舊不堪。天花板的灰泥剝落,牆壁上油漆裂痕蔓生。一名該雜誌的作家曾說「髒亂成為員工引以為傲的特點」。《紐約客》在二戰前原本是內容幽默、輕鬆的雜誌,戰爭結束後,此刻正打算恢復這樣的基調,繼續刊出漫畫、城中熱話專欄、小說等內容,當然也有許多業配廣告。

《紐約客》創辦人兼總編輯哈洛德.羅斯(Harold Ross)收到赫西的初稿後,認為這是「無庸置疑的傑作」,但他還是照慣例提出大量疑問與修改意見攻勢,連他自己也承認他「讀到過分狂熱」。接下來幾天,羅斯、蕭恩與赫西三人,窩在走廊角落樸素的總編輯辦公室裡拼命地改稿。他們逐一檢視每個詞,編輯強度開到最大,因為他們相信,這篇文章很可能會轟動世界。

這篇報導就是後來被譽為「二十世紀美國最優秀新聞寫作」、「新新聞主義原點」的〈廣島〉。

───

回過頭來說這篇報導的寫作緣起:一九四五年八月六日,原子彈在廣島上空引爆後,雖然馬上吸引了嗜血的媒體前往,但美國政府與軍方很快便開始嚴格控管訊息,化為廢墟的廣島也成為「記者禁入區」;日本媒體更是被完全禁止報導原爆以免「擾亂公共安寧」。

事實上,赫西並非是最早試圖進入廣島的記者,但少數幾位嘗試進入廣島採訪並希望產出有別於政府宣傳報導的記者,紛紛收到驅逐出境的威脅、被美國占領官員找碴、文稿寄出後莫名遺失,甚至會遭指控協助日本散播政治宣傳,聲稱戰敗國在多年遂行侵略、犯下諸多惡貫滿盈的暴行後,如今卻企圖博取國際同情。

對赫西與蕭恩來說,他們嗅到了當時報導風向令人不安的一面,某些實情顯然受到隱瞞,而《紐約客》願意放手一搏,嘗試讓赫西進入日本。而赫西也正是這項任務的完美人選。二戰期間赫西始終謹守規則,他親身從戰場取材的作品給人的印象就像是一名盡忠職守的愛國記者。雖然在獲得普立茲獎的小說《阿達諾之鐘》裡他曾委婉地批評喬治.派頓將軍具有「破壞傾向」,但整體來說,赫西是曾獲表揚的戰爭英雄,這使他成為「特洛伊木馬」,通過了採訪核准,成功抵達廣島。

───

就在羅斯、蕭恩與赫西三人仍在「閉關編輯」時,《紐約客》絕大部分的員工對於要刊出〈廣島〉一事完全一無所知。為了不讓消息洩漏,羅斯與蕭恩決定徹底保密,以至於《紐約客》團隊的員工都在忙著製作他們以為即將要出刊的「假刊號」。甚至連廣告商也被蒙在鼓裡,直到出刊後才發現自家廣告版面竟然緊鄰著核子浩劫的慘狀。

由於蕭恩強烈建議必須以全篇幅刊載,讓文章更具衝擊與挑釁性,羅斯對這個冒險的想法曾陷入糾結,但當他拿出二十一年前的第一期《紐約客》時,他望著自己撰寫的創刊詞如此寫道:「探求隱藏幕後的真實……秉持良心滿足讀者知的權利……完整呈現真相,無所畏懼。」於是他說服了自己,這一期就只刊登〈廣島〉。

最終,《紐約客》引爆了全球輿論,兩個月後就以書籍形式出版,即是本書《廣島》。世界各地的新聞同業相繼推崇三人的膽識,盛讚這篇報導。而赫西本人,儘管羅斯希望他在出刊後盡快返回日本,但不知為何他在世人面前消失了幾個月,再度復出後他改以創作小說為主,直到四十年後他才重返故地,繼續追蹤六位採訪對象的餘生,並將內容增補於本書第五章中。

直至今日,最初刊登〈廣島〉那期《紐約客》裡第一頁的「編輯的話」,讀來仍令人玩味:「親愛的讀者……我們之中其實很少人理解原子彈具有何等不可思議的破壞力,而或許每個人可以花點時間,思索使用這種武器的嚴重意涵。」