出版故事 /書的故事

2025.08.19

陪你奠定孩子「非認知能力」的第一本書!

文/李佩芬(親子天下產品中心大人產品編輯部總監)

「這本書真是好適合現在的我⋯⋯我也常常遇到兒子打電動、作業寫不完,還有兩個小孩常在整理玩具時吵架⋯⋯這真是太剛好了!」也是有兩個孩子的書封設計師,收到書稿時傳來訊息。

「老天在冥冥之中,把這本書帶給你⋯⋯」超開心這本書能成為朋友教養路上的「及時雨」,伴隨書稿的知識,也希望透過鍵盤與貼圖能稍稍安慰到媽咪的無奈:「這都是過程啊~~會走過去的!」

養育孩子的道路上,家家有本難念的經。然而,你是否曾認真想過:「說到底,我究竟希望孩子未來成為怎樣的人呢?」這本書的漫畫故事,就從這個對話拉開序幕⋯⋯

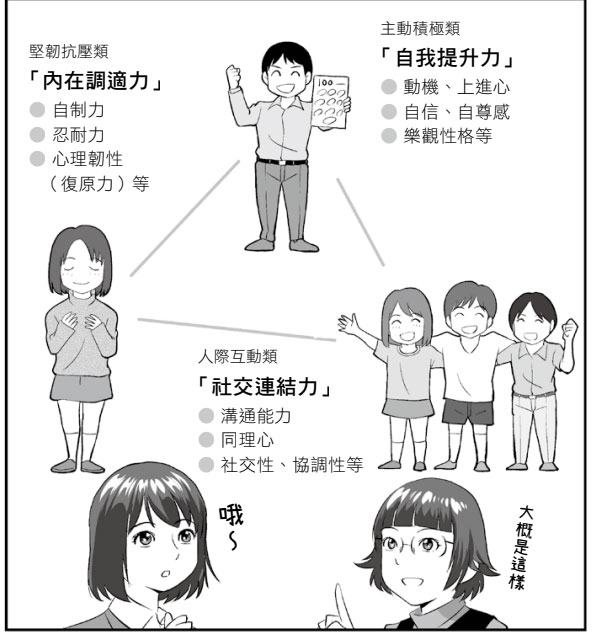

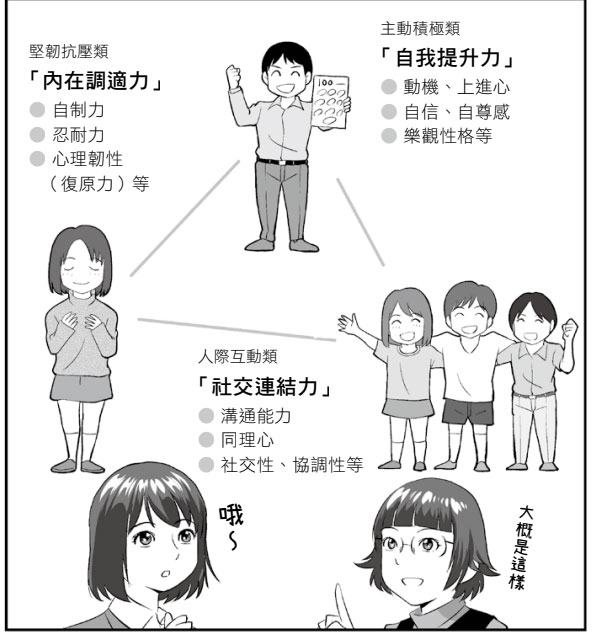

身處AI日新月異的時代,許多可以用數值衡量的能力,大型語言推理模型已經能做得比人類還要快速還要好;面對人機共處甚至共事的環境,包含內在調適、自我提升、社交連結等分數難以衡量的「非認知能力」,才是更容易幫助我們打造幸福感的重要軟實力。

今年,台灣在教育政策上決定挹注4.4億經費大力推廣的SEL(Social Emotional Learning,社會情緒學習),其中含括的情緒覺察、情緒管理、社會覺察、社交技巧等,同樣都屬於「非認知能力」的範疇。若從學術角度細究,非認知能力的範圍比SEL更寬廣,甚至可達200多種;但為了方便大家理解,長年研究非認知能力的本書作者中山芳一,替我們把複雜的非認知能力分成以下三個主要類型與內涵 (請見圖),而這些都是AI難以學習、拉開人與機器距離的關鍵能力。

去年剛從教職退休的中山芳一,受親子天下教育創新國際年會的邀請,預計將在今年(2025)九月來台擔任國際年會講者。本身就是三個孩子的父親的中山芳一,同時也長年與托育機構、幼兒園、國小國中高中等不同階段的老師合作,研究並推廣非認知能力的培育工作。由於日本早在五年前便將「非認知能力」納入課綱改革的重要核心,大環境的需求加上自身理論與實務兼具的背景,使得他成為這個領域的重要人物,一年受邀演講可高達300場,目前更透過創業型式活躍於教育領域。

(照片提供:本書作者中山芳一)

看到這裡,你是否好奇自己的教育教養價值觀,是否與培養「非認知能力」的方式不謀而合呢?

這裡有5個簡單的提問,每個提問都是書中有提到的內容。請根據你實踐的頻率做答,每題自評分數從1分到5分,分數愈高表示愈同意這則敘述【1分表示從不 (Never),2分表示很少 (Rarely),3分表示有時 (Sometimes);4分表示經常 (Often),5分表示總是 (Always),提問僅供個人反思與參考,並非專業診斷工具】:

➢當孩子嘗試解決困難或學習新事物時,我會關注他們努力、堅持與應變的「過程」,而非只是關注最後呈現的「結果」。

➢當孩子展現出某些看似負面的特質(例如:好動、害羞),我會嘗試將它們「重新框架」為正面的優勢(例如:有行動力、思慮周全)。

➢當孩子遇到問題時,我鼓勵他們自己思考解決方案,並在旁陪伴、分享經驗或引導他們尋找資訊,而不是直接代勞。

➢我會偶爾與孩子分享自己過去的失敗經驗,讓孩子了解父母也有不完美的地方,在這過程中讓孩子對父母產生「安心感」。

➢我總是持續努力學習、成長並適應變化,成為孩子的榜樣,因為我相信孩子是看著大人的「背影」長大的。

現在來算算看,你或你的隊友拿下了幾分呢?

非認知能力的培養並非一蹴可幾。這是一個持續的過程,需要大人的耐心、觀察與陪伴。重要的是,大人願意開始反思與學習,這本身就是一個極為正向的改變。

如果當下的你、或你身邊的隊友/朋友,正處於陪伴孩子長大的教育與教養角色,同時也是一位漫畫迷——誠摯推薦這本容易讀好吸收,將理論化為具體實踐步驟方法的漫畫圖文書給你,讓培養「非認知能力」隨之而來的幸福感,成為教養路上最棒的祝福。

「老天在冥冥之中,把這本書帶給你⋯⋯」超開心這本書能成為朋友教養路上的「及時雨」,伴隨書稿的知識,也希望透過鍵盤與貼圖能稍稍安慰到媽咪的無奈:「這都是過程啊~~會走過去的!」

養育孩子的道路上,家家有本難念的經。然而,你是否曾認真想過:「說到底,我究竟希望孩子未來成為怎樣的人呢?」這本書的漫畫故事,就從這個對話拉開序幕⋯⋯

身處AI日新月異的時代,許多可以用數值衡量的能力,大型語言推理模型已經能做得比人類還要快速還要好;面對人機共處甚至共事的環境,包含內在調適、自我提升、社交連結等分數難以衡量的「非認知能力」,才是更容易幫助我們打造幸福感的重要軟實力。

今年,台灣在教育政策上決定挹注4.4億經費大力推廣的SEL(Social Emotional Learning,社會情緒學習),其中含括的情緒覺察、情緒管理、社會覺察、社交技巧等,同樣都屬於「非認知能力」的範疇。若從學術角度細究,非認知能力的範圍比SEL更寬廣,甚至可達200多種;但為了方便大家理解,長年研究非認知能力的本書作者中山芳一,替我們把複雜的非認知能力分成以下三個主要類型與內涵 (請見圖),而這些都是AI難以學習、拉開人與機器距離的關鍵能力。

去年剛從教職退休的中山芳一,受親子天下教育創新國際年會的邀請,預計將在今年(2025)九月來台擔任國際年會講者。本身就是三個孩子的父親的中山芳一,同時也長年與托育機構、幼兒園、國小國中高中等不同階段的老師合作,研究並推廣非認知能力的培育工作。由於日本早在五年前便將「非認知能力」納入課綱改革的重要核心,大環境的需求加上自身理論與實務兼具的背景,使得他成為這個領域的重要人物,一年受邀演講可高達300場,目前更透過創業型式活躍於教育領域。

(照片提供:本書作者中山芳一)

看到這裡,你是否好奇自己的教育教養價值觀,是否與培養「非認知能力」的方式不謀而合呢?

這裡有5個簡單的提問,每個提問都是書中有提到的內容。請根據你實踐的頻率做答,每題自評分數從1分到5分,分數愈高表示愈同意這則敘述【1分表示從不 (Never),2分表示很少 (Rarely),3分表示有時 (Sometimes);4分表示經常 (Often),5分表示總是 (Always),提問僅供個人反思與參考,並非專業診斷工具】:

➢當孩子嘗試解決困難或學習新事物時,我會關注他們努力、堅持與應變的「過程」,而非只是關注最後呈現的「結果」。

➢當孩子展現出某些看似負面的特質(例如:好動、害羞),我會嘗試將它們「重新框架」為正面的優勢(例如:有行動力、思慮周全)。

➢當孩子遇到問題時,我鼓勵他們自己思考解決方案,並在旁陪伴、分享經驗或引導他們尋找資訊,而不是直接代勞。

➢我會偶爾與孩子分享自己過去的失敗經驗,讓孩子了解父母也有不完美的地方,在這過程中讓孩子對父母產生「安心感」。

➢我總是持續努力學習、成長並適應變化,成為孩子的榜樣,因為我相信孩子是看著大人的「背影」長大的。

現在來算算看,你或你的隊友拿下了幾分呢?

非認知能力的培養並非一蹴可幾。這是一個持續的過程,需要大人的耐心、觀察與陪伴。重要的是,大人願意開始反思與學習,這本身就是一個極為正向的改變。

如果當下的你、或你身邊的隊友/朋友,正處於陪伴孩子長大的教育與教養角色,同時也是一位漫畫迷——誠摯推薦這本容易讀好吸收,將理論化為具體實踐步驟方法的漫畫圖文書給你,讓培養「非認知能力」隨之而來的幸福感,成為教養路上最棒的祝福。