出版故事 /書的故事

2025.09.01

當代的諷刺大師艾佛列特,這個男人瘋起來連自己都婊!

文/張晁銘(大塊文化編輯)

「人們說我是南方作家,也有人說我是西部小說家、實驗小說家、推理作家,我覺得這些都有點好笑,我寫的就是小說。」

──帕西瓦‧艾佛列特(Percival Everett)

帕西瓦‧艾佛列特(Percival Everett),這個名字對台灣讀者而言恐怕十分陌生,但在太平洋的彼端,他在大學教文學,成名甚早,至今出版近40本書,涵蓋小說、短篇小說、詩歌、兒童故事等各種文類,體裁多變,獲獎無數,多次拿到美國黑人文學的最高榮譽赫斯頓/賴特遺產獎(Hurston/Wright Legacy Award),這個獎項設立於千禧年初,而首位小說類得主就是艾佛列特,可說他是美國當代黑人文學作家的代表……嗎?我不確定他會想被這麼稱呼,可以肯定的是,艾佛列特的作品時常運用諧擬(parody)的創作手法,放入滿滿致敬與他自稱的,如「病態般的諷刺」。

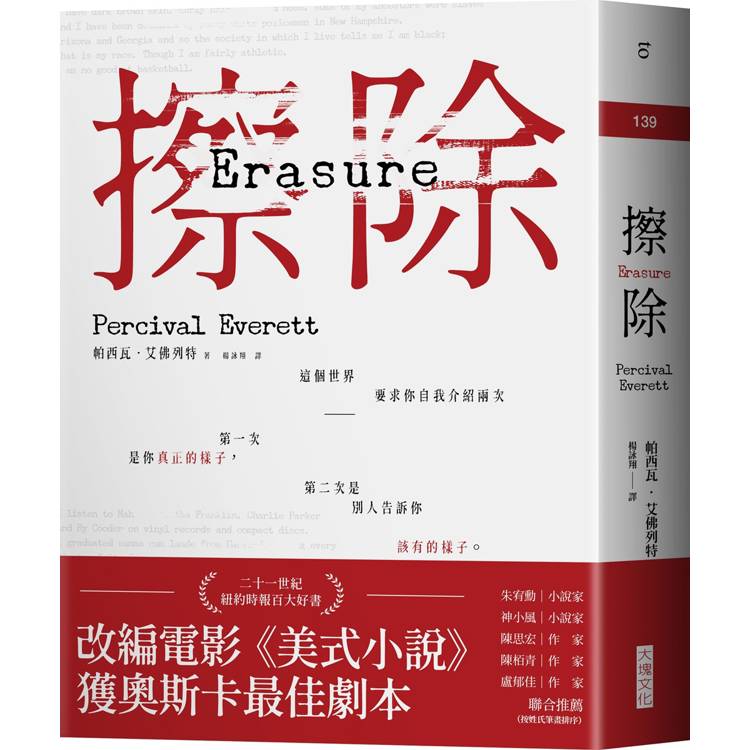

去年艾佛列特再創人生高峰,在多次入圍卻鎩羽而歸後,終於憑藉著小說《James》拿到了美國國家圖書獎與普立茲獎,書名的「James」不是打籃球的也不是007,而是馬克‧吐溫的文學經典《赫克歷險記》中,和主角赫克一起浪跡天涯的老黑奴吉姆(Jim),他為自己正名「James」。這本小說叫好又叫座,並且即將由史蒂芬‧史匹柏改編成電影;而距離艾佛列特上一次作品改編成電影,也不過是2023年的事──拿下當年奧斯卡最佳改編劇本的《美式小說》(American Fiction),改編自作家2001年的經典小說《擦除》(Erasure)。

這本小說的故事情節很簡單:

身為主角的孟克面臨嚴重的中年危機:書不賣,家庭破碎,經紀人抱怨他寫的東西「不夠黑」,該如何是好?他不願意向世界妥協,活成他們要他成為的樣子,最終他乘著怒氣化身為「史泰格‧R‧利伊」,寫了一本反串小說《我有病》,試圖告訴這世界:「你們的狗屁想法有多白癡。」然而,他錯了,這世界比他以為的更北七,因為這本小說深獲肯定,就算要把書名改成《幹》,出版社也搶著出,光是預付金就讓孟克賺到大把鈔票,一切生活問題都迎刃而解。

那麼,一邊是自己的藝術與生活堅持,一邊是名利雙收的假化身,主角該擦除哪個身分?或者說,他有選擇的餘地嗎?

《擦除》絕對是一本可以讀很多遍的小說,每次閱讀都會有不同感受。

也許你對這位作者一無所知,又或許只看過電影《美式小說》,但你可以一樣可以聚焦在小說的兩條主線:美國出版業對黑人作家的刻板印象,與孟克的家庭敘事。然後看到主角的身分認同如何與社會期待相牴觸,最後逐一地、無論是職業還是個人生活,方方面面都被「擦除」了。與此同時,你還會收穫一部滿滿「幹」話的中篇小說,讀起來爽度十足。

當你讀完意猶未盡,開始查找相關的資料,你可能會開始注意到作者將各種翻玩諧擬致敬藏在何處,例如席隆尼斯‧「孟克」‧艾利森(Thelonious “Monk” Ellison),名字來自著名鋼琴爵士家Thelonious Sphere Monk,而姓氏致敬了美國國家圖書獎首位黑人得主拉爾夫‧艾里森(Ralph Ellison)。你也會發現書中有多處致敬拉爾夫的經典名作《隱形人》(The Invisible Man,或譯《看不見的人》)的場景與對白。 那本主角在書店裡面看到,充滿對黑人的刻板印象卻超級暢銷的《我們住在貧民窟》,也部分參考自賽菲爾(Sapphire)的《珍愛人生》(Push),對這類貧民窟奇觀小說做出了諷刺。

甚至你會發現連那本以為是作者隨便亂寫的《幹》,都有所本,來自活躍於1940年代的黑人作家理查德‧賴特(Richard Wright)的《土生子》(Native Son)。而孟克的角色設定更完全是作者在自婊,大學文學教授、整天寫些什麼希臘羅馬神話的戲仿作品,是很屌啦,但沒人要看;而艾佛列特真的出版過相關主題的小說,還不只一本。

可說是萬物都可致敬、萬物都可婊,這個男人瘋起來連自己都婊。

總歸一句,《擦除》的魅力就在於,很多地方你會以為作者在胡鬧亂寫,但細細品味,會發現不只有致敬,也有很多相互呼應對比的巧思。

然而,它終究是一本20多年前的小說了,即使它再經典,放到現在還有讀的必要嗎?我想《紐約時報》在二十一世紀百大好書的推薦詞中,就可以說明一切:「二十多年前,遠在這部小說被改編成奧斯卡得獎電影之前,艾佛列特就巧妙地以文學諷刺手法描繪出一個世界:在那裡,一位才智過人的小說家兼教授席隆尼斯‧「孟克」‧艾利森,唯有委屈創作出最符合刻板印象、最像貧民窟的黑人苦難形象時,才得以贏得主流成功。要是接下來這幾十年能讓這個概念顯得荒謬過時就好了;可惜,即使是二○二三年的改編電影,唯一改變的,只有片名:《美式小說》(American Fiction)。」

──帕西瓦‧艾佛列特(Percival Everett)

帕西瓦‧艾佛列特(Percival Everett),這個名字對台灣讀者而言恐怕十分陌生,但在太平洋的彼端,他在大學教文學,成名甚早,至今出版近40本書,涵蓋小說、短篇小說、詩歌、兒童故事等各種文類,體裁多變,獲獎無數,多次拿到美國黑人文學的最高榮譽赫斯頓/賴特遺產獎(Hurston/Wright Legacy Award),這個獎項設立於千禧年初,而首位小說類得主就是艾佛列特,可說他是美國當代黑人文學作家的代表……嗎?我不確定他會想被這麼稱呼,可以肯定的是,艾佛列特的作品時常運用諧擬(parody)的創作手法,放入滿滿致敬與他自稱的,如「病態般的諷刺」。

去年艾佛列特再創人生高峰,在多次入圍卻鎩羽而歸後,終於憑藉著小說《James》拿到了美國國家圖書獎與普立茲獎,書名的「James」不是打籃球的也不是007,而是馬克‧吐溫的文學經典《赫克歷險記》中,和主角赫克一起浪跡天涯的老黑奴吉姆(Jim),他為自己正名「James」。這本小說叫好又叫座,並且即將由史蒂芬‧史匹柏改編成電影;而距離艾佛列特上一次作品改編成電影,也不過是2023年的事──拿下當年奧斯卡最佳改編劇本的《美式小說》(American Fiction),改編自作家2001年的經典小說《擦除》(Erasure)。

這本小說的故事情節很簡單:

身為主角的孟克面臨嚴重的中年危機:書不賣,家庭破碎,經紀人抱怨他寫的東西「不夠黑」,該如何是好?他不願意向世界妥協,活成他們要他成為的樣子,最終他乘著怒氣化身為「史泰格‧R‧利伊」,寫了一本反串小說《我有病》,試圖告訴這世界:「你們的狗屁想法有多白癡。」然而,他錯了,這世界比他以為的更北七,因為這本小說深獲肯定,就算要把書名改成《幹》,出版社也搶著出,光是預付金就讓孟克賺到大把鈔票,一切生活問題都迎刃而解。

那麼,一邊是自己的藝術與生活堅持,一邊是名利雙收的假化身,主角該擦除哪個身分?或者說,他有選擇的餘地嗎?

《擦除》絕對是一本可以讀很多遍的小說,每次閱讀都會有不同感受。

也許你對這位作者一無所知,又或許只看過電影《美式小說》,但你可以一樣可以聚焦在小說的兩條主線:美國出版業對黑人作家的刻板印象,與孟克的家庭敘事。然後看到主角的身分認同如何與社會期待相牴觸,最後逐一地、無論是職業還是個人生活,方方面面都被「擦除」了。與此同時,你還會收穫一部滿滿「幹」話的中篇小說,讀起來爽度十足。

當你讀完意猶未盡,開始查找相關的資料,你可能會開始注意到作者將各種翻玩諧擬致敬藏在何處,例如席隆尼斯‧「孟克」‧艾利森(Thelonious “Monk” Ellison),名字來自著名鋼琴爵士家Thelonious Sphere Monk,而姓氏致敬了美國國家圖書獎首位黑人得主拉爾夫‧艾里森(Ralph Ellison)。你也會發現書中有多處致敬拉爾夫的經典名作《隱形人》(The Invisible Man,或譯《看不見的人》)的場景與對白。 那本主角在書店裡面看到,充滿對黑人的刻板印象卻超級暢銷的《我們住在貧民窟》,也部分參考自賽菲爾(Sapphire)的《珍愛人生》(Push),對這類貧民窟奇觀小說做出了諷刺。

甚至你會發現連那本以為是作者隨便亂寫的《幹》,都有所本,來自活躍於1940年代的黑人作家理查德‧賴特(Richard Wright)的《土生子》(Native Son)。而孟克的角色設定更完全是作者在自婊,大學文學教授、整天寫些什麼希臘羅馬神話的戲仿作品,是很屌啦,但沒人要看;而艾佛列特真的出版過相關主題的小說,還不只一本。

可說是萬物都可致敬、萬物都可婊,這個男人瘋起來連自己都婊。

總歸一句,《擦除》的魅力就在於,很多地方你會以為作者在胡鬧亂寫,但細細品味,會發現不只有致敬,也有很多相互呼應對比的巧思。

然而,它終究是一本20多年前的小說了,即使它再經典,放到現在還有讀的必要嗎?我想《紐約時報》在二十一世紀百大好書的推薦詞中,就可以說明一切:「二十多年前,遠在這部小說被改編成奧斯卡得獎電影之前,艾佛列特就巧妙地以文學諷刺手法描繪出一個世界:在那裡,一位才智過人的小說家兼教授席隆尼斯‧「孟克」‧艾利森,唯有委屈創作出最符合刻板印象、最像貧民窟的黑人苦難形象時,才得以贏得主流成功。要是接下來這幾十年能讓這個概念顯得荒謬過時就好了;可惜,即使是二○二三年的改編電影,唯一改變的,只有片名:《美式小說》(American Fiction)。」