出版故事 /書的故事

2025.10.30

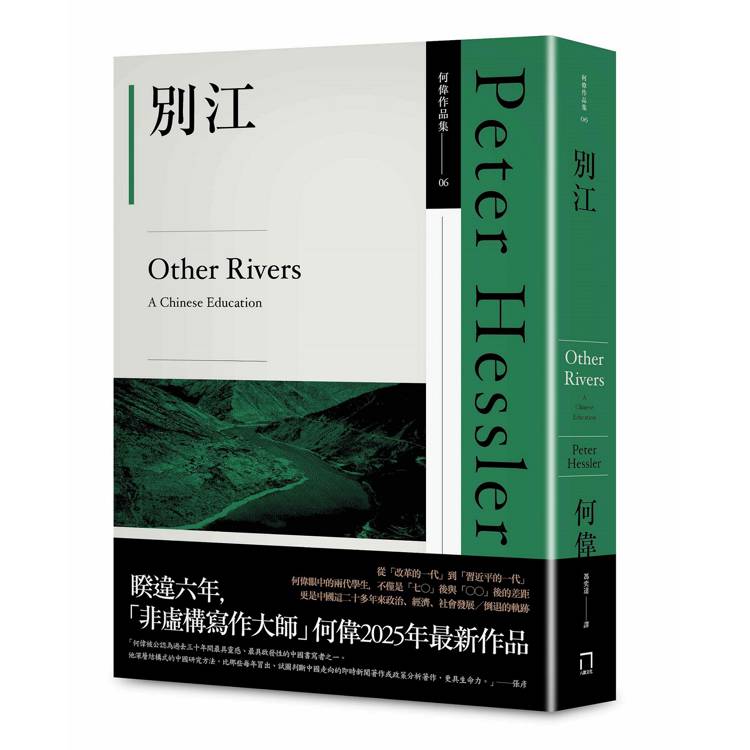

看懂變化之前,我們得先學會看——何偉與《別江》的二十五年觀察

文/八旗文化行銷企劃總監 蔡慧華

一個外國人,為什麼能把中國、甚至我們,都看得這麼細膩?

每次重讀何偉,我都會想起這個問題。

或許答案在於:他並不是看得多遠,而是看得多近。

從《江城》開始的長鏡頭

1996 年,二十七歲的何偉(Peter Hessler)以美國和平工作隊志工身分,來到四川臨長江邊的一座小城涪陵,任教於師範學院。那時的中國正準備迎接千禧年的轉折,他在課堂上教英文,也在筆記裡記錄身邊的學生與街道。

三年後,他出版《江城》,一部以外國人視角書寫的城市日記。書中沒有宏大的政治論述,只有課堂、長江、老師與學生,但它卻讓世界第一次透過一雙理解而非批判的眼睛,看見了中國。

那本書之後,何偉成為當代報導文學最受注目的名字之一。

他的作品兼具記者的敏銳與作家的節制:他不追求立場,也不急著給出答案。 他更關心人,關心變化。

在《尋路中國》裡,我們看到改革年代的民間奔走;在《甲骨文》裡,讀到古今交錯的中國故事;而在《別江》,他回到了二十多年前那片土地,重看那些曾經教過、長大的學生與新一代的年輕人。

回望中國,也回望自己

2019 年,他帶著妻子與一對雙胞胎女兒重返中國,在四川大學任教非虛構寫作課程。

這一次,他不只是觀察者,也是父親與老師。

他讓女兒在當地公立小學就讀,看著她們在中文環境裡成長;同時,也與一群出生於 2000 年後的中國大學生一起討論文字與現實。

這些學生聰明、有想法,卻活在更緊密的競爭與體制之中。

何偉稱他們是「習近平的一代」——他們理解體制的限制,也知道變化的邊界;他們比以往任何一代都能說、能思考,卻也更早學會了沉默。

二十年前的涪陵學生努力向上,只為離開貧窮的農村;如今的城市青年在富足之中焦慮,為的是能留在體制的安全裡。

《別江》不只是他對中國的再度回望,更像是對「變化」本身的一場長期實驗。

他記錄的不只是中國的經濟與教育,更是那些在時代夾縫裡的情感與靜默。

正如他在書裡所寫:「一個國家在社會、經濟與教育上都經歷這麼大的改變,怎麼政治還停滯在那,甚至倒退呢?」

這句話既是觀察,也是一種溫柔的提問。

觀察,是一種緩慢的誠實

何偉的文字從不急躁。

他會讓故事自己發展,讓細節自己說話。

他筆下的學生、司機、小老闆或學者,都帶著時代的氣息卻沒有被簡化。

正因如此,他的書不只是外國人看中國的記錄,更是一種「如何觀看」的練習。

閱讀他的作品,我們彷彿也被閱讀——

被那些學生的掙扎讀懂,被城市的節奏提醒:原來我們都在同樣的時間裡,學習忍耐。

或許這也是為什麼,即使合上書,我們仍會繼續觀察,繼續思考。

因為何偉的觀察,最終也指向我們自身:

我們是否還願意在這個變化太快的世界裡,放慢腳步,好好看、好好聽、好好活?

閱讀的意義

《別江》讓人重新看見何偉筆下的中國,也讓我們重新看見自己。

在資訊流比真實更快的時代,何偉提醒我們——觀察,是理解世界之前最重要的事。 它不華麗,也不一定會帶來結論。

但正因如此,它是一種誠實:一種在變動的世界裡,仍選擇看清的勇氣。

或許我們讀的不只是他的故事,而是一種態度——

對人、對時間、對世界的耐心。

何偉花了二十五年記錄中國,

而我們,則用一次又一次的閱讀,學著記錄自己。