出版故事 /書的故事

2012.01.09

當時臺灣仍是一頭年輕的梅花鹿

文/胡晴舫(作家)

史料用的是鋼筆,一筆一畫忠實記錄曾經出生的人物以及因為他們的行動而發生的事件。文學拿起來的卻是畫筆,根據一絲不苟的資料梗概作畫,如同幫僅剩下骷髏的歷史屍骸添血添肉,重新還魂,恢復生前的煥然光采,將讀者直接帶回歷史現場,身歷其境,親眼目睹當時一草一木如何抵禦狂風摧殘,嗅聞空氣中那股山雨欲來的濃重危機感,耳聞歷史人物親口侃侃講述自己的價值信仰,為自己的行動辯解。

如果沒有文學家司馬遼太郎的筆,豐臣秀吉只是一個遭德川家康取代的普通武將名字而已。因為有司馬遼太郎,古畫中那名個頭矮小、相貌醜陋近似猥瑣的男人,搖身一變,成了一個魅力無限的男人,豪邁熱情,善於外交,喜好女色也很懂得博取女性的歡心。因為文學才能說「人」。

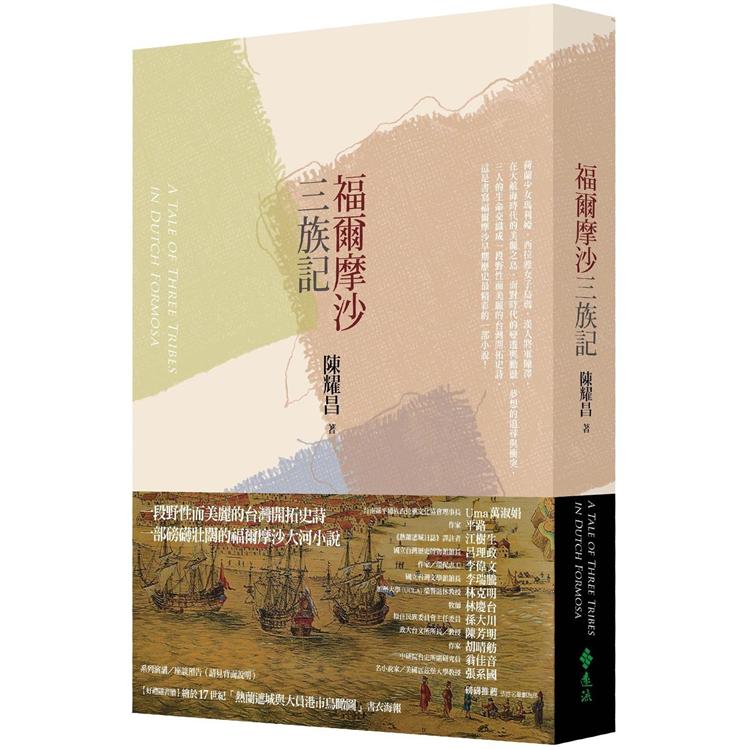

醫學出身的陳耀昌因為意外獲知自己有個荷蘭女性遠祖,而追溯出一段珍貴的「家族史」。《福爾摩沙三族記》不是他個人家族史,卻是所有台灣人的共同家族史。我們的身世遠比我們所知道的更複雜,比我們所想像的更精彩。陳耀昌這部他自稱「小說化的歷史而非歷史化的小說」的歷史小說,像《維梅爾的帽子》,利用畫布的一角,還原整個時代的全貌。

故事揭幕於一個局勢詭譎波動、一事牽動萬事的時代。十六世紀進入十七世紀,當時世人熟知的兩大舊帝國正崩解,亞洲的大明帝國因為帝制腐敗、稅法不公,民窮而處處揭竿起義、四處動盪;而歐洲的荷蘭王國藉航海而建立的全球貿易帝國,使阿姆斯特丹成為當時最富有的城市,卻也與西班牙、葡萄牙為了搶奪地盤、自然資源、貿易路線而爭戰不休,疲於奔命。另外兩大新帝國來勢洶洶,亞洲這頭,滿族進關,建立大清王朝,站穩中土,摩拳擦掌準備創造嶄新盛世;歐洲那頭,正當荷、西、葡三個國家打成一團,在新教英國,年輕的伊莉莎白女皇登基,在她掌舵之下,英國貿易船航遍天下,為將來史上地表最大殖民帝國打下基礎。

世界舞台就要易手,全球秩序即將重整,從此形塑一套迄今我們所認識並依賴、同時亟欲反抗顛覆的全球政經系統;便在如此驚心動魄的時代背景裡,荷蘭畫家維梅爾畫了他的《軍官與面帶笑容的女子》,畫中,情侶坐在窗前自由調笑,牆上掛著一幅當時常見的全球地圖,畫家用褐色代表海洋,藍色代表土地,一如卜正民在他的名著《維梅爾的帽子》裡所指出,陸地與海洋易位,海洋成為新的國土,才是兵家必爭之地。

而這場即將改變世界相貌的海洋大戰,戰場就在西太平洋外緣的蕞爾小島,我們的台灣。一塊完成全球拼圖的關鍵島。

台灣社會這些年因為國際外交孤立,纏鬥於國族認同,在這個顯然又到了歷史臨界點的時刻讀陳耀昌的《福爾摩沙三族記》,別有萬般滋味在心頭。

陳耀昌寫十六、十七世紀之交的台灣,仍是一塊任人來來去去的自由島。荷蘭人把台灣當作航海貿易據點,每艘路過船隻得以在此歇息補糧;原住民也大方接納荷人,繼續自己的部落生活;而因為內陸戰亂逃難過海的大明漢人,也只不過想找塊安靜角落耕種做生意。疆界、國家、民族那些「現代」字眼都還沒有出現。島嶼上住滿各路人馬,除了原住民、荷蘭、漢人等三族,還包括陳耀昌不斷提到的「梅花鹿」,滿山遍野,儼然是勢力最龐大的最大族群。每條生命都試圖盡量和平相處。

不同於現代台灣對國際社會時常感到陌生,而且除了美國、日本、歐洲等先進社會之外,對周圍鄰居通通不感興趣,陳耀昌的十七世紀台灣根本就是住在一塊熱鬧烘烘的國際大雜燴裡。船隻從日本長崎、台灣、廈門、澳門航到巴達維亞、麻六甲,鎮日穿梭不息,幾個港口互通信息,像真正的生意夥伴既有信任交情,也互相精明算計,為了關稅貿易而不斷交涉談判,有時雙方達成協議,便和平相處一陣子,有時一方覺得吃虧了,便互派代表重議。

最讓人讚嘆的地方是每個人都講多種語言,鄭芝龍不但會講葡、西、荷等西方語言,也會講漢語、日語等東方語言,還跟日本女子通婚,生下鄭成功。他的船隊一會兒去馬尼拉, 一會兒奔廈門,一會兒到長崎,一會兒又通過麻六甲,簡直像當代的全球漫遊族。

在交叉描述不同族群對這塊島嶼的記憶時,我個人認為陳耀昌選擇了年輕人當主線的決定非常有意思。漢族的陳澤,原住民的烏瑪,荷裔的瑪利婭,他們皆以懵懂青春的姿態登場,如剛剛在世界舞台上登場的台灣島,對世界充滿好奇;他們觀察世界、認識世界,也參與世界。透過他們探索的眼睛,時代畫布在讀者面前展開。他們學習自身文化,企圖在台灣找到父母輩遺落在故鄉的歸屬感,也從日常生活中接觸了異族,努力去學習對方的語文習俗,卻身不由已捲入大時代的不安動盪裡,貿易爭奪、武裝對抗、文化衝突、族群分裂,面對世界賦予他們不理解的殘酷挑戰,他們不斷思索為什麼,靠單薄己力,孤獨求生存。

這些年輕人就像當時在全球歷史上仍屬青澀後輩的台灣島,在狂烈吹不歇的貿易季風裡,企圖逆風航行。最後留下來,能夠跨越國族仇恨、修復歷史傷痕的人也只剩下這些年輕人。隨著書頁一句一句讀下去,他們就像台灣梅花鹿的化身,野生而美麗,在歷史的島嶼邊緣獨自奔跑,代表了強大的自由感,對世界不抗拒也不懼怕。他們的眼眸多麼善良真摯,如同黑夜海面上發光的燈塔。

而當我讀到那一行「一九六九年,台灣東部最後一隻梅花鹿消失滅絕」,不禁掩卷嘆息。只願,那股強悍而奔放的梅花鹿精神依然長留在島上,奔馳於山林間,永遠與我們同在。

如果沒有文學家司馬遼太郎的筆,豐臣秀吉只是一個遭德川家康取代的普通武將名字而已。因為有司馬遼太郎,古畫中那名個頭矮小、相貌醜陋近似猥瑣的男人,搖身一變,成了一個魅力無限的男人,豪邁熱情,善於外交,喜好女色也很懂得博取女性的歡心。因為文學才能說「人」。

醫學出身的陳耀昌因為意外獲知自己有個荷蘭女性遠祖,而追溯出一段珍貴的「家族史」。《福爾摩沙三族記》不是他個人家族史,卻是所有台灣人的共同家族史。我們的身世遠比我們所知道的更複雜,比我們所想像的更精彩。陳耀昌這部他自稱「小說化的歷史而非歷史化的小說」的歷史小說,像《維梅爾的帽子》,利用畫布的一角,還原整個時代的全貌。

故事揭幕於一個局勢詭譎波動、一事牽動萬事的時代。十六世紀進入十七世紀,當時世人熟知的兩大舊帝國正崩解,亞洲的大明帝國因為帝制腐敗、稅法不公,民窮而處處揭竿起義、四處動盪;而歐洲的荷蘭王國藉航海而建立的全球貿易帝國,使阿姆斯特丹成為當時最富有的城市,卻也與西班牙、葡萄牙為了搶奪地盤、自然資源、貿易路線而爭戰不休,疲於奔命。另外兩大新帝國來勢洶洶,亞洲這頭,滿族進關,建立大清王朝,站穩中土,摩拳擦掌準備創造嶄新盛世;歐洲那頭,正當荷、西、葡三個國家打成一團,在新教英國,年輕的伊莉莎白女皇登基,在她掌舵之下,英國貿易船航遍天下,為將來史上地表最大殖民帝國打下基礎。

世界舞台就要易手,全球秩序即將重整,從此形塑一套迄今我們所認識並依賴、同時亟欲反抗顛覆的全球政經系統;便在如此驚心動魄的時代背景裡,荷蘭畫家維梅爾畫了他的《軍官與面帶笑容的女子》,畫中,情侶坐在窗前自由調笑,牆上掛著一幅當時常見的全球地圖,畫家用褐色代表海洋,藍色代表土地,一如卜正民在他的名著《維梅爾的帽子》裡所指出,陸地與海洋易位,海洋成為新的國土,才是兵家必爭之地。

而這場即將改變世界相貌的海洋大戰,戰場就在西太平洋外緣的蕞爾小島,我們的台灣。一塊完成全球拼圖的關鍵島。

台灣社會這些年因為國際外交孤立,纏鬥於國族認同,在這個顯然又到了歷史臨界點的時刻讀陳耀昌的《福爾摩沙三族記》,別有萬般滋味在心頭。

陳耀昌寫十六、十七世紀之交的台灣,仍是一塊任人來來去去的自由島。荷蘭人把台灣當作航海貿易據點,每艘路過船隻得以在此歇息補糧;原住民也大方接納荷人,繼續自己的部落生活;而因為內陸戰亂逃難過海的大明漢人,也只不過想找塊安靜角落耕種做生意。疆界、國家、民族那些「現代」字眼都還沒有出現。島嶼上住滿各路人馬,除了原住民、荷蘭、漢人等三族,還包括陳耀昌不斷提到的「梅花鹿」,滿山遍野,儼然是勢力最龐大的最大族群。每條生命都試圖盡量和平相處。

不同於現代台灣對國際社會時常感到陌生,而且除了美國、日本、歐洲等先進社會之外,對周圍鄰居通通不感興趣,陳耀昌的十七世紀台灣根本就是住在一塊熱鬧烘烘的國際大雜燴裡。船隻從日本長崎、台灣、廈門、澳門航到巴達維亞、麻六甲,鎮日穿梭不息,幾個港口互通信息,像真正的生意夥伴既有信任交情,也互相精明算計,為了關稅貿易而不斷交涉談判,有時雙方達成協議,便和平相處一陣子,有時一方覺得吃虧了,便互派代表重議。

最讓人讚嘆的地方是每個人都講多種語言,鄭芝龍不但會講葡、西、荷等西方語言,也會講漢語、日語等東方語言,還跟日本女子通婚,生下鄭成功。他的船隊一會兒去馬尼拉, 一會兒奔廈門,一會兒到長崎,一會兒又通過麻六甲,簡直像當代的全球漫遊族。

在交叉描述不同族群對這塊島嶼的記憶時,我個人認為陳耀昌選擇了年輕人當主線的決定非常有意思。漢族的陳澤,原住民的烏瑪,荷裔的瑪利婭,他們皆以懵懂青春的姿態登場,如剛剛在世界舞台上登場的台灣島,對世界充滿好奇;他們觀察世界、認識世界,也參與世界。透過他們探索的眼睛,時代畫布在讀者面前展開。他們學習自身文化,企圖在台灣找到父母輩遺落在故鄉的歸屬感,也從日常生活中接觸了異族,努力去學習對方的語文習俗,卻身不由已捲入大時代的不安動盪裡,貿易爭奪、武裝對抗、文化衝突、族群分裂,面對世界賦予他們不理解的殘酷挑戰,他們不斷思索為什麼,靠單薄己力,孤獨求生存。

這些年輕人就像當時在全球歷史上仍屬青澀後輩的台灣島,在狂烈吹不歇的貿易季風裡,企圖逆風航行。最後留下來,能夠跨越國族仇恨、修復歷史傷痕的人也只剩下這些年輕人。隨著書頁一句一句讀下去,他們就像台灣梅花鹿的化身,野生而美麗,在歷史的島嶼邊緣獨自奔跑,代表了強大的自由感,對世界不抗拒也不懼怕。他們的眼眸多麼善良真摯,如同黑夜海面上發光的燈塔。

而當我讀到那一行「一九六九年,台灣東部最後一隻梅花鹿消失滅絕」,不禁掩卷嘆息。只願,那股強悍而奔放的梅花鹿精神依然長留在島上,奔馳於山林間,永遠與我們同在。