書蟲悅讀 /焦點閱讀

2015.02.16

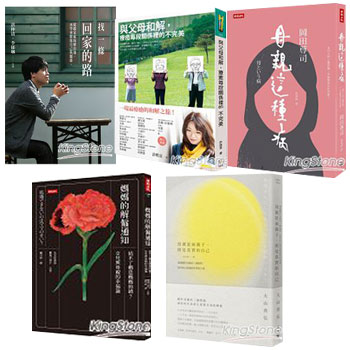

我們都得了「父母這種病」!

文/編輯部

知名作者郝譽翔,父親不斷外遇,父母感情不佳,在郝譽翔出生沒多久兩人就離婚。過往的傷痛,只要不經意地輕輕一碰,就會錐心地痛。在《溫泉洗去我們的憂傷》書中,她緩緩重整過往,把自己掏得很深很深,藉此瞭解父親,也對他做最後的告白。

每個人都不是一個人來到這個世界,每個人都有自己的家庭故事。會有現在的我們,是因為有生我們養我們的人,那人就是父母。在成長過程中,那些過去的印象,那每個瞬間在父母臉上閃過的表情,都早已如同烙印般刻劃在我們心底,左右著我們的感情,也影響我們成年後的性格。我們會不知不覺地複製父母相處的方式以及父母對我們的方式,在另一半和孩子身上,甚至蔓延到我們與其他人的關係及互動……對那些因為父母的影響而延伸出的行為或心理病症,諮商心理師許皓宜稱之為「父母病」。

許皓宜認為,如果患了「父母這種病」,最有效且無副作用的處方,就是瞭解父母當年的情非得已、理解父母其實也許只會用這種方式愛著你,甚至原諒父母的不可理喻,才能真正對他們釋懷,對自己的不完美釋懷,進而和自己和解。在《2015440479475》書中,她從「自我覺察——活在心底的16種內在小孩」,到「理解父母——認識12種父母的真實模樣」,以專業角度及真實故事,帶你改變與父母的關係,進而讓你與其他人的互動更完美。

而諮商心理師蘇絢慧在《為什麼不愛我》書中提到,全天底下最令人心疼與不忍的話即是「一定是我自己不好。如果我夠好,爸媽怎會不愛我呢?」很多人終其一生,所拚搏的,都只是為了得到父母的肯定與愛。所以,在書中她剖析了8種孩子成長所受的傷,分別是扁與貶、空虛、「都是為你好」、乖巧聽話、「你不重要」、仇恨、代理伴侶、爸媽在哪裡的傷痛。以最柔軟、同理的語調,陪伴所有曾經在童年時期,被大人辱罵、缺少陪伴、被要求不能失敗、被要求聽話、被忽略、被教導仇恨、由外公外婆帶大、代替爸或媽角色等心中滿是遍體鱗傷的孩子,她希望每個心裡受傷的孩子,都能藉由愛,尋回自己的人生。

臨床心理師洪仲清說:「回到原生家庭不容易,可是,那是我們許多關係的縮影,是愛與不愛的源頭,不回去,很多關係的本質就會看不清。」在《找一條回家的路:從跟家庭和解出發,再學會修復自己與關係》書中,他透過所接觸的許多故事,從裡面抽絲剝繭,找出些合用的案例,配合理論上的引導,希望透過文字陪伴,讓朋友有機會透過這樣間接的方式,找到回家的路。期待所有讀者都能從家庭出發,跟自己和好,跟家人朋友和和氣氣。

我們都不自覺的得了「父母這種病」,只有無條件地學習把遭遇傷痛的自己愛回來、擁抱回來;也只有學習,練習用愛,來溫柔陪伴我們心裡那位受傷的孩子,我們才能療癒童年內在受傷的自己。