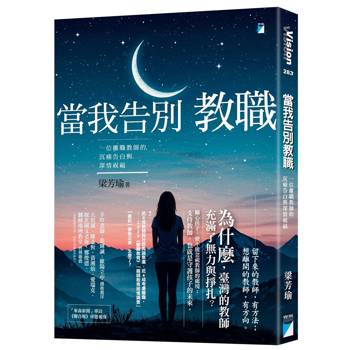

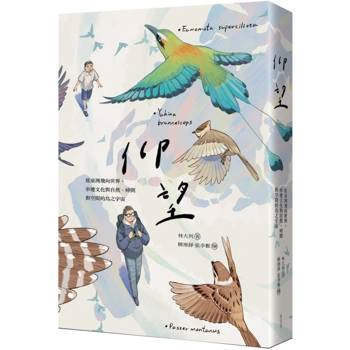

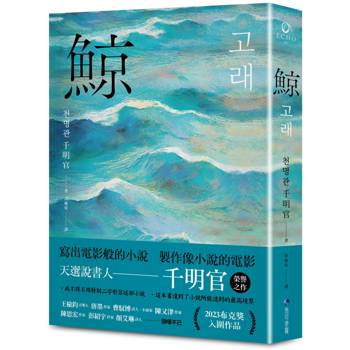

看見藍鯨,啟程追尋自由的少女,然而她真能擺脫命定的枷鎖嗎?

09/30 我們第一次聽到《鯨》這本小說,是從長期合作的譯者胡椒筒口中。他帶著「非推不可」的語氣,說這是一部必須被看見的作品。當時我們還半信半疑,甚至他自己也笑說,一開始不懂為什麼陳思宏如此推崇《鯨》。直到讀過陳思宏的小說後,他才恍然大悟:這種混雜鄉土氛圍與魔幻寫實,又能深刻凝視人性的小說,確實有一種難以抗拒的力量。也因為這份強烈推薦,我們毫不猶豫地拿下了版權。 作者千明官的經歷,為作品增添獨特性。他原是電影導演,因受不了資本與體制的制約才轉向文學創作。《鯨》正是他跨足文壇的第一部長篇。或許正因如此,讀這本書時總覺得畫面感鮮明,像是一部部小短片連綴而成,節奏有如說書人吟唱,讀來新鮮而迷人,也因此能一路入圍國際布克獎決選。 故事分為三大章、四十六個小篇章,交織出金福與春姬母女的命運。金福美麗聰慧,渴望自由,她靠自己的魅力與腦袋創業,甚至建起一座以鯨魚為形狀的大劇院。鯨魚於她而言,是初見大海時的震撼,也是象徵自由與生命力的夢想。與之相對,女兒春姬則因大火而背負縱火嫌疑,孤獨入獄多年。母親的張揚與女兒的沉默,彷彿是本我與超我的對照,把慾望、孤寂與時代的掙扎推到極致。 書名《鯨》正來自金福初見海時遇見的藍鯨。那尾鯨魚成為她一生追尋的自由意象,貫穿整部小說,也成為讀者難以忘懷的象徵。這樣的設計,不只是美學,更是作品精神的核心。 對我們編輯團隊而言,《鯨》的製作過程本身就是一場冒險。原著篇幅龐大,翻譯難度高,但譯者與編輯在每一次討論中都充滿驚嘆。那種既折磨又幸福的感受,也讓我們更確信這本書值得被帶給更多讀者。 《鯨》不僅是一部小說,它更像是一場時代的寓言:母女命運的對照、對鄉土與人性的凝視,以及影像般鮮明的文字魅力。或許正因如此,國際布克獎評審才會讚嘆它「達到了小說的最高境界」。 出版《鯨》,對我們不只是一次編輯工作,而是一場「尋鯨之旅」:從胡椒筒的引介,到翻譯與製作的挑戰,再到書頁成形,每一步都凝聚了我們與讀者的連結。希望當你翻開這本書時,也能感受到那尾巨鯨帶來的震撼與自由。