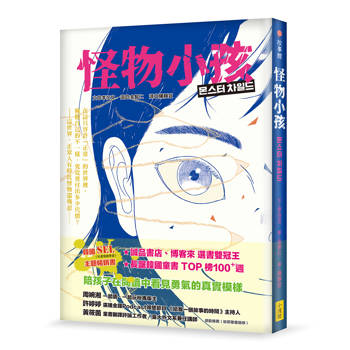

陪孩子學會:同理比完美更重要

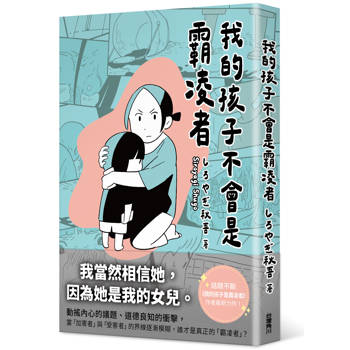

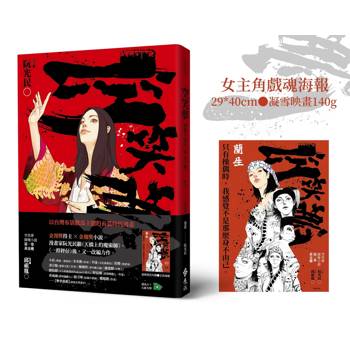

08/27 小學時,我常當選為班上的模範生、好人好事代表等等。雖然我來自單親家庭,自幼領取清寒補助,可以吃學校的免費便當,但母親的教養與我的努力學習,使我從未將此視為一種缺憾。我總是昂首挺胸,不覺得這樣的背景需要隱藏。 高年級時,我有一位非常要好的朋友,成績同樣優秀,我們總在班上爭奪前兩名。她與我無話不談,甚至連心底的小祕密都會與我分享。然而,直到兩年後的畢業前夕,我在學校後門撞見她,才偶然得知她父親是一名身心障礙者。這是她從未對我提過的祕密。那一刻,我很震撼——我們如此親近,為何這件事她卻選擇隱藏? 這段往事,讓我在閱讀《怪物小孩》時,格外心有戚戚。小說中的夏妮與弟弟燦多,因罹患 MCS(突變細胞症候群),被世人視為「怪物」。他們一次次轉學,只為隱藏與眾不同的真相,好讓自己看似「普通」。然而,遇見延宇——那個拒絕妥協、拒絕躲藏的少年後,夏妮才逐漸意識到,真正需要被質疑的,不是身上的病症,而是社會的偏見與冷眼。 這部作品的動人之處,不僅在於懸疑緊湊的情節,更在於它細膩描摹了「被標籤的人」的孤單與掙扎。這樣的處境,其實許多人都曾歷經:也許是因為家庭背景,也許是身體的差異,抑或只是個性上的特別。那些被視為「不同」的部分,往往讓人想要遮掩、隱匿。 然而,《怪物小孩》所傳遞的,正是一種深切的理解與召喚。它不以教條的方式談論 SEL(社會情緒學習),而是讓孩子隨著角色的心境轉折,去感受「信任」與「接納」的力量。 這本書在韓國盤據暢銷榜多年,可說是 SEL 代表作,並非偶然。因為它觸碰到了一個超越國界與文化的核心問題:當一個人顯得與眾不同時,我們要以恐懼疏遠,還是選擇理解與擁抱? 回望我與那位朋友的過往,我慶幸自己從未因出身而自卑,但我也遺憾,當年無法讓她感受到更多的安全感。如果彼時能讀到《怪物小孩》,或許我能更早明白,身邊的「祕密」背後,藏著的是不安、顧慮與渴望被理解的心。 可惜的是,當年的我並沒有好好處理這件事情,而是從此與她疏離——因為我覺得她背叛了我。這是很微妙的心理,我自私地只顧及自己的情緒,忽略了她的內心需求與渴望。 如果我能在當時就讀到《怪物小孩》,或許我會明白,朋友的沉默並不是背叛,而是一種脆弱的自我保護。那麼,我們的友情也許能以另一種方式繼續下去。 或許你也曾有過這樣的經歷,或許你的小孩正遭遇類似的事件,但他(她)跟我一樣,從未和大人或是朋友提過這樣理不清也說不出口的傷。也或許,你、我都曾是那個努力隱藏某些部分的孩子。而這本書邀請我們重新思考:究竟什麼才是真正的「怪物」? 或許,真正的怪物並不是那些與我們不同的人,而是我們心中對「不同」的漠視、恐懼與不懂得理解。

![我所閱讀的未來[夏季暢銷]](https://cdn.kingstone.com.tw/newadmin/userpics/600x120_summertop_20250701.gif)

![Dimanche迪夢奇 Happy Study Planner快樂學習日誌 [復刻/地理]](https://cdn.kingstone.com.tw/cvlife/images/product/20812/2081211249769/2081211249769m.jpg?Q=1a4af)