隱隱微光

活動訊息

內容簡介

威權暗影下最幽微、最堅韌的歷史書寫

從瓦礫、檔案到部落口述,

三十年的行走,見證白恐記憶的重生。

每一篇文字,都是一場微光見證,

讓歷史不再噤聲,讓靈魂終得歸鄉。

從九○年代原住民白恐史料的荒原,到轉型正義檔案出土的時刻;從部落長者的斷裂記憶,到家屬跨世代的靈魂對話,作者利格拉樂.阿𡠄以田野奔走與深刻書寫,重構那段被沉默的歷史,讓創傷與希望,在微光中重生。

三十年漫漫長路:以生命共情追尋真相

作家阿𡠄對白恐歷史的關切,不僅源於一位原住民知識分子的使命感,更交織了她自身成為「無法證明/正名」的政治受難者家屬的家族身世。她的父親曾是政治犯,即使在彌留之際,仍不忘囑咐親人「中秋節別忘了拜月娘和匯錢」給失蹤戰友的家屬。正是父親鬱結的苦悶與沉默,為女兒指引了回家的道路,促使她展開持續逾三十年的原住民族白恐記憶建構的漫長苦行。

阿𡠄的追尋並非易事。早在1990年代,她與瓦歷斯.諾幹在沒有國家支持下,即已土法煉鋼地跑遍部落,構築出受害者名單,但這些珍貴史料卻在九二一大地震中盡數毀於瓦礫。她從瓦礫堆中重新出發,堅定執著,只因「前輩等不了」。

冰山、餘波、微光:白恐歷史三重奏

本書將二十八篇散文區分為「餘波」、「微光」和「冰山」三輯,這不僅是機械性的區隔,而是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。

輯一「餘波」揭示威權統治暴力與恐懼的長遠且深層的後果,其影響深入骨髓。故事的主角不只是案件當事人,更有大量受歷史暗影籠罩的家屬、親族和學生。這一代甚至第三代,在不完全清楚父執輩罪名的情況下,背負了難以言喻的創傷。篇章中充滿親族間的不理解與無法和解的痛楚,如黃勳東直到辭世,手足仍無法原諒他與接納他,靈魂漂泊。

輯二「微光」雖然沉重,卻蓄養著一線希望。它描寫了在極度困境中,受難者及家屬如何維持樂觀向善的心境,堅韌地綻放出一線微光。這些故事展示了人性中不屈的韌性,以及世代間對真相、和解的承擔與傳承。例如賽夏族趙文從一家,儘管因冤獄遠離故鄉,但終憑一紙罪名撤銷公函,靈魂得以光榮返鄉。

輯三「冰山」讓被掩埋的事件細節破冰而出,透過當事人記憶與解密檔案的交叉對話,揭開了如吳鳳山地治安指揮所等神秘機構的面紗。這裡收錄了珍貴的口述,映照出檔案與口述之間存在的巨大差異,提醒讀者檔案不必然等於真相。

當蝴蝶的印記成為追尋的動能

書中最引人共鳴的,是那些被強硬貼上標籤的生命群像。湯守仁的兒子湯進賢,童年時將「匪諜」誤認為是「蝴蝶」的一種,儘管這隻酸楚的蝴蝶一輩子都停在他肩上,卻最終蛻變為傳遞父親故事的強大動能。布農族的卜袞,背負著「匪諜的兒子」罵名數十年,直到轉型正義工程啟動,才在六張犁尋得父親伍保忠的骸骨,並將其迎回部落安葬,這份父子初見亦是永別的場景,令人永誌難忘。

《隱隱微光》描繪的是一群創痛者如何「透過直面過去,努力尋找回家的路」。書中附有QR code,讓讀者能從影像中看見這些族人的臉龐、聽見他們的聲音,讓這些故事不再是歷史拼圖失落的一角。這不只是一部關於原住民族的歷史,更讓埋藏多年的心情與艱辛,衝破噤聲的束縛,隱忍、幽微但堅韌地綻放。

從瓦礫、檔案到部落口述,

三十年的行走,見證白恐記憶的重生。

每一篇文字,都是一場微光見證,

讓歷史不再噤聲,讓靈魂終得歸鄉。

從九○年代原住民白恐史料的荒原,到轉型正義檔案出土的時刻;從部落長者的斷裂記憶,到家屬跨世代的靈魂對話,作者利格拉樂.阿𡠄以田野奔走與深刻書寫,重構那段被沉默的歷史,讓創傷與希望,在微光中重生。

三十年漫漫長路:以生命共情追尋真相

作家阿𡠄對白恐歷史的關切,不僅源於一位原住民知識分子的使命感,更交織了她自身成為「無法證明/正名」的政治受難者家屬的家族身世。她的父親曾是政治犯,即使在彌留之際,仍不忘囑咐親人「中秋節別忘了拜月娘和匯錢」給失蹤戰友的家屬。正是父親鬱結的苦悶與沉默,為女兒指引了回家的道路,促使她展開持續逾三十年的原住民族白恐記憶建構的漫長苦行。

阿𡠄的追尋並非易事。早在1990年代,她與瓦歷斯.諾幹在沒有國家支持下,即已土法煉鋼地跑遍部落,構築出受害者名單,但這些珍貴史料卻在九二一大地震中盡數毀於瓦礫。她從瓦礫堆中重新出發,堅定執著,只因「前輩等不了」。

冰山、餘波、微光:白恐歷史三重奏

本書將二十八篇散文區分為「餘波」、「微光」和「冰山」三輯,這不僅是機械性的區隔,而是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。

輯一「餘波」揭示威權統治暴力與恐懼的長遠且深層的後果,其影響深入骨髓。故事的主角不只是案件當事人,更有大量受歷史暗影籠罩的家屬、親族和學生。這一代甚至第三代,在不完全清楚父執輩罪名的情況下,背負了難以言喻的創傷。篇章中充滿親族間的不理解與無法和解的痛楚,如黃勳東直到辭世,手足仍無法原諒他與接納他,靈魂漂泊。

輯二「微光」雖然沉重,卻蓄養著一線希望。它描寫了在極度困境中,受難者及家屬如何維持樂觀向善的心境,堅韌地綻放出一線微光。這些故事展示了人性中不屈的韌性,以及世代間對真相、和解的承擔與傳承。例如賽夏族趙文從一家,儘管因冤獄遠離故鄉,但終憑一紙罪名撤銷公函,靈魂得以光榮返鄉。

輯三「冰山」讓被掩埋的事件細節破冰而出,透過當事人記憶與解密檔案的交叉對話,揭開了如吳鳳山地治安指揮所等神秘機構的面紗。這裡收錄了珍貴的口述,映照出檔案與口述之間存在的巨大差異,提醒讀者檔案不必然等於真相。

當蝴蝶的印記成為追尋的動能

書中最引人共鳴的,是那些被強硬貼上標籤的生命群像。湯守仁的兒子湯進賢,童年時將「匪諜」誤認為是「蝴蝶」的一種,儘管這隻酸楚的蝴蝶一輩子都停在他肩上,卻最終蛻變為傳遞父親故事的強大動能。布農族的卜袞,背負著「匪諜的兒子」罵名數十年,直到轉型正義工程啟動,才在六張犁尋得父親伍保忠的骸骨,並將其迎回部落安葬,這份父子初見亦是永別的場景,令人永誌難忘。

《隱隱微光》描繪的是一群創痛者如何「透過直面過去,努力尋找回家的路」。書中附有QR code,讓讀者能從影像中看見這些族人的臉龐、聽見他們的聲音,讓這些故事不再是歷史拼圖失落的一角。這不只是一部關於原住民族的歷史,更讓埋藏多年的心情與艱辛,衝破噤聲的束縛,隱忍、幽微但堅韌地綻放。

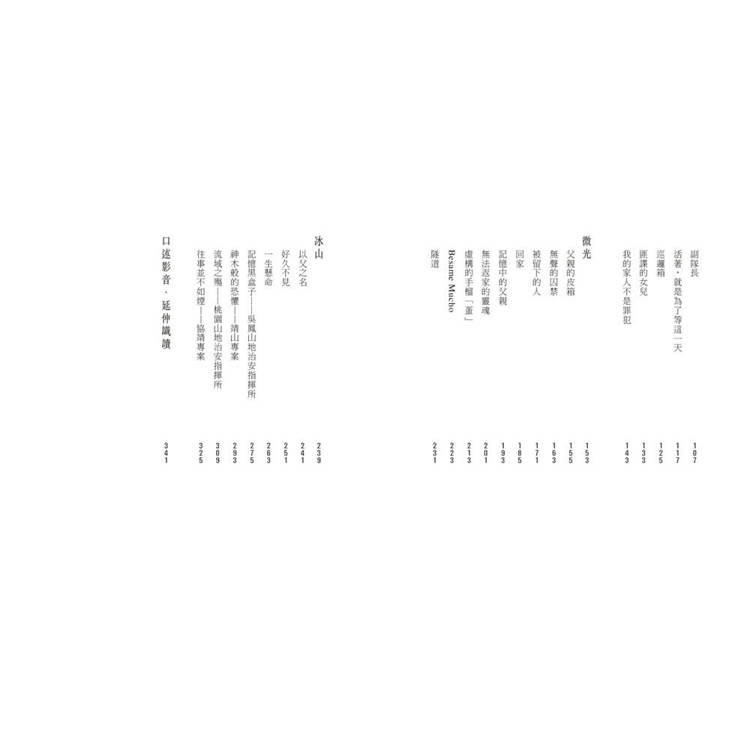

目錄

館長序

推薦序

自序

餘波

蝴蝶的孩子

永遠的傳令兵

老師,再見

鐵窗後的笑顏

靈魂的去向

雨中的怒吼

檔案的縫隙

副隊長

活著,就是為了等這一天

巡邏箱

匪諜的女兒

我的家人不是罪犯

微光

父親的皮箱

無聲的囚禁

被留下的人

回家

記憶中的父親

無法返家的靈魂

虛構的手榴「蛋」

Besame Muc

隧道

冰山

以父之名

好久不見

一生懸命

記憶黑盒子——吳鳳山地治安指揮所

神木般的恐懼——靖山專案

流域之殤——桃園山地治安指揮所

往事並不如煙——協靖專案

口述影音.延伸識讀

推薦序

自序

餘波

蝴蝶的孩子

永遠的傳令兵

老師,再見

鐵窗後的笑顏

靈魂的去向

雨中的怒吼

檔案的縫隙

副隊長

活著,就是為了等這一天

巡邏箱

匪諜的女兒

我的家人不是罪犯

微光

父親的皮箱

無聲的囚禁

被留下的人

回家

記憶中的父親

無法返家的靈魂

虛構的手榴「蛋」

Besame Muc

隧道

冰山

以父之名

好久不見

一生懸命

記憶黑盒子——吳鳳山地治安指揮所

神木般的恐懼——靖山專案

流域之殤——桃園山地治安指揮所

往事並不如煙——協靖專案

口述影音.延伸識讀

序/導讀

【推薦序】

我們都是尋路人(節錄)

國立東華大學華文文學系教授兼系主任 楊翠

記憶建構與主體協商的漫長歷程

這十餘年來,我見證了阿𡠄各方奔走的足跡。她奔走於部落山海間,爬行於檔案字語中,用心召喚曾經被壓抑的記憶,聆聽每一聲哽於喉間的嘆息,重新拼寫出一段段被刻意抹除的歷史。《隱隱微光》就是阿𡠄長期奔走的積累。

我不說這是「成果」,因為我相信阿𡠄不是將它視為個人的「寫作成果」,而是一帙「微光的見證紀錄」。《隱隱微光》收錄二十八篇散文,區分為「餘波」、「微光」和「冰山」三輯。三輯所涉及的白色恐怖政治案件,有相互牽連的大案,也有個別案件,故事的主角,有案件當事人本身,也有大量受到歷史暗影籠罩的當事人學生、下屬、兒子、女兒、媳婦、孫子、兄弟、姊妹、姻親……等等,視角多元,覆蓋面寬廣,有案件關係者的複雜纏連,有受訪者的獨特生命特質,也有不同世代之間的殊異經驗。

三輯的輯名,分開來看,無論是「餘波」中事件所波及與綿延的餘波,或是「微光」中所蓄養的一線希望微光,乃至「冰山」中幾則透過當事人記憶與三十年後出土檔案之間的交叉對話,讓被掩埋的事件細節破冰而出,都可以看出輯名與輯中故事的契合性。然而,有意思的是,從另一個角度來看,「冰山」、「餘波」、「微光」也不是機械性的區隔劃分,而是層層疊疊,相互纏結的。二十八篇散文中,幾乎每一篇都含涉了「冰山」、「餘波」、「微光」三重意涵;每一個故事,都是從記憶被「冰山」封錮,到漫長的記憶追尋、檔案解密、資料比對,破解禁錮,冰山雪融,真相浮現;從浮現的圖像中,一直被隱蔽的記憶細節,黑霧暗影層層籠罩,餘波至今未曾止息;然而,暗影中,隱隱浮現一線一線微光,從每一個創傷主體身上,隱忍、幽微但堅韌地綻放者。

冰山、餘波、微光,可以視為白色恐怖歷史記憶建構的三部曲,也是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。

從瓦礫堆中重新出發

當然,冰山、餘波、微光,也是阿𡠄做為聆聽者、見證者與記憶傳述者的漫漫心路。

其實,阿𡠄追尋原住民族白色恐怖歷史,並非始自近十餘年,而是從一九九○年代開始,前後超過三十年。一九九○年代,白色恐怖史料尚仍禁錮,原住民族白色恐怖歷史圖像還是一團迷霧,阿𡠄就與瓦歷斯.諾幹聯袂,沒有國家機構的支持,沒有私人的贊助,全憑一己之力,跑遍原住民部落,從一個人牽引到下一個人,從一個案子牽引到下一個案子,逐漸建構出一張「四十五名受害者名單」。

當年我經常到他們位於台中和平鄉Mihu部落的家中拜訪,在他們自由國小宿舍後院的果樹下,吃著瓦歷斯的特製烤肉,聽他們講著近期訪查到的原住民族白色恐怖故事。一九九九年,九二一大地震重創Mihu部落,道路阻隔,我繞道白布帆部落去探望他們,只見房舍一片狼藉,入口處被土石覆蓋,住屋的正中央,屋頂整片砸落,後院的樹林與大片土地都陷落大安溪中。然而,關於地震時的驚恐經歷,阿𡠄只簡單說了一二,讓我印象最深刻的,是屋頂砸落,他們的電腦全毀,電腦中的檔案資料連同備份,都一併埋入瓦礫中,再難重建,他們悲痛不捨。

這其中,就包括這「四十五名受害者名單」,以及他們蒐集到的珍貴史料和口述訪談文稿。對他們而言,這才是他們在九二一大地震中最巨大的損失。

資料毀去,家園也需重整,原住民族白色恐怖記憶的建構工作,被迫暫停。時過二十餘年,國家轉型正義工程開始推動,政治檔案逐步解密,阿𡠄從當年的瓦礫堆中重新出發,再度踏上記憶追尋與歷史建構之路。相知相交三十餘年,我們又在轉型正義工作上有了新交集,我這才知道,阿𡠄與瓦歷斯當年以二人之力建構「四十五名受害者名單」,是多麼不容易。

二○一八年五月底,我借調進入「行政院促進轉型正義委員會」(促轉會)擔任專任委員,負責第二組「威權象徵與不義遺址」的業務,但因為第二組的兼任委員是Eleng Tjaljmaraw(高天惠),Eleng是受人敬重的排灣族牧師,因此,第二組也就自動攬下原住民族轉型正義的相關業務。很快地,六月,總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」(原轉會)歷史小組,轉移他們所蒐集的「原住民族於威權時期受迫害案件統整表格」,讓我們接續工作。表格上的名單是五十一人,只比阿𡠄他們一九九○年代所建構的名單多了六個人。

促轉會接手後,以補償基金會所移交的逾萬件案件卷宗資料庫為基底,比對各當事人的「籍貫」與「判決書地址」,判斷案件是否發生於原住民族地區,再向財團法人二二八事件紀念基金會、國家檔案管理局,以及各地戶政事務所、地政事務所等機關調用檔案,交叉比對當事人的戶籍資料、判決書、陳述書、親屬戶籍資料與口述訪談等內容,以判斷當事人所屬的部落和族別,扣除原轉會五十一人名單中非原住民的五人,再新增二十三人,最終在《總結報告》中建構原住民族政治案件當事人名單,總計六十七人。

也就是說,在檔案尚未出土的一九九○年代,阿𡠄與瓦歷斯兩個人,以土法煉鋼的方法,不放棄不懈怠的努力,已經掌握目前所知的絕大部分原住民族白色恐怖受害者的資訊,成果令人驚嘆。如若不是當年一場大地震,資料盡數毀於土石瓦礫中,原住民族白色恐怖的記憶建構,必然要先行數十年。

我沒料到的是,阿𡠄從瓦礫堆中重新出發的意志,如此堅定,如此執著。好幾次,我們談說之際,我都能深切感受到她因為長年奔波,長期浸潤在苦難故事中,身心早已疲憊不堪,我怕她撐不下去,勸她稍微緩緩,讓自己休息一下,但她總說,緩不下來,因為前輩等不了。

前輩等不了,我們當然都知道。我只是捨不得她臉龐中總是掛著的倦容。然而,我又何嘗不知道,對阿𡠄而言,她逾三十年持續追尋的意義,不僅是一個原住民知識分子基於使命感的史料建構工程,這其間也交織了阿𡠄自身的家族身世。

因為,其實阿𡠄對白色恐怖歷史的關切,或者說,促使阿𡠄啟動這段行旅的因緣,還要推到更早,從阿𡠄成長的那個眷村談起。

【自序】

對於我來說,這是一本非常傷痛的書寫,而且,應該早在三十年前就完成。為什麼說是三十年前呢?九○年代,我和瓦歷斯.諾幹就透過各種還被稱為「禁書」的報刊雜誌,陸陸續續地花了幾年時間,終於整理出一份「四十五人名單」,一個個名字的背後,代表的正是原住民族的白色恐怖政治受難者。

彼時我們趁著周休與各種假日,親訪這些政治受難前輩們,當時的他們都才要慢慢老去,經由當事人的敘述,我們得以聽見第一手的受難經驗。當然,那個時期的政治氛圍也並未像今日開放,有些前輩會要求在晚間進行採訪,嚴重的創傷讓他們還不敢在光天化日之下,無畏地開口說出自己作為政治犯的生命經驗。

但是一九九九年的九二一大地震,緊挨大安溪畔興建的屋舍,被不斷晃動的地牛撕扯,終究經不起強烈的震撼力,搖搖欲墜地懸浮在半空中,那些多年奔走積累的錄音帶與口述逐字稿,就這麼被壓倒在磚瓦之下,無力搶救。一如後來陸陸續續病老離世的前輩們,再也尋不回他們的蹤跡了,我常常在深夜裡想起那批墜落山崖的資料。靠著殘篇斷簡與當年留下的筆記,終於得以完成收入在輯三的三篇散文和「往事並不如煙」內的部分內容,那些三十年前的前輩口述,至今依然擲地有聲。我也以為這些紀錄就僅能如此了。尤其是三篇散文中的前輩,均已在多年前過世。

卻沒想到,會在三十年之後,還有機會重新與政治受難者家庭接觸,只是一切都已人事全非。二○一九年,因為承接國家人權博物館的計畫,我再度踏上翻山越嶺的旅程,尋找名單上一位位前輩,得到的答案幾乎都是「已過世」,我荒涼的往前看去,徒生出不知該何以為繼的心情,更意識到三十年前所做的口述何其珍貴。

幸好,還有家屬們願意出來發聲,而我聽到的卻是完全不一樣的故事,這是以家屬的身分來敘述,或許是妻子、或許是兒女也有的是兄弟姊妹,當他們的丈夫、父親或兄弟姊妹遭到逮捕入獄時,在獄外社會生活的家屬,一點兒也不比在監獄中的前輩們輕鬆,政治犯家屬的印記烙印在他們的身上,有些人一輩子都沒能走出來。這讓我得以從另外一種視角,重新看待政治受難者的家族。

這不是一本解析威權時期原住民族政治案件的書,若想要更了解白色恐怖案件的詳細資料,中研院如許雪姬、林正慧與顧恒湛等專家學者,有許多精闢的分析和研究論文可供檢索。這本書中更多的是受難者及其家屬、部落族人埋藏多年的心情,與當年他們如何度過黑暗時期,咬牙艱辛地走到此時此刻的過程,那些不會被記錄在檔案中的故事,透過他們的口字字吐出,而我擎著心底的陣陣疼痛,努力將其描繪出來。

全書一共分為三輯,分別是「餘波」、「微光」和「冰山」,輯一「餘波」是五個互有關連的案件所衍生而出的十二篇散文,特別能彰顯出家屬身上的陰影,尤其是二代所背負的創傷,遠遠超過人們的想像,在不完全清楚父親身上的罪名與案件的情況下,二代乃至三代甚至無法訴說或是無能訴說,這才是讓人覺得最悲傷的事情。

威權統治時期政治迫害所帶來的持續不退、綿延不絕的影響,暴力和恐懼所造成的長遠且深層的後果,包括個人的苦難、心理創傷、社會污名和生活破碎,這些影響深入骨髓,也就形塑出其家庭的日常生活和身份認同。

輯二「微光」不似輯一沉鬱,多為零散的個別案件,有些受難家庭在漫長、沉重的黑暗歷史中,維持樂觀向善的心境,逐漸浮現希望、勇氣進而成為轉機。儘管受難者及其親屬在極度困境和壓抑下,仍舊堅持追尋真相、追求和解,並為自身或族群權益持續奮鬥。這束光雖然微弱,卻具有穿透力,指引前行的方向,展現人性的韌性以及世代的承擔與傳承。

輯三「冰山」一如其象徵,雖然看到解密之後的政治檔案,但實則仍有許多尚未公開的史料,有些真相仍如謎一般令人費解。而在已知檔案中,神秘的山地治安指揮所,也終於揭開部分面紗,透過在地民眾的描述,串聯起某些不為人知的樣貌,存在僅僅十年的機關,其影響力也讓人嘆為觀止。

一如前文所提到,收入在輯三中的散文,和後來與人權館合作的計畫,是不同時期的口訪,前後有三十年的落差。而經過這些年閱讀的政治檔案,明顯可以感覺到檔案與口述之間的巨大差異。受訪的前輩們都曾提過,因為恐怖的刑求和疲勞偵訊,最終不得不認罪入獄,這也提醒我,在閱讀政治檔案上的記載時必須格外留意,避免落入誤讀的陷阱,錯將檔案上的資訊理解為真相。

田野調查期間,我總是對於部落的風有特別感受,冷冽的、溫暖的、悶濕的各有風格,尤其是在採訪完畢之後,我總要仰起頭對著天空長長籲出一口大氣,才能稍稍緩解心頭的壓抑之感,讓盈眶的淚水不致落下。田野現場特有的氛圍,五感全開的狀況下,很難不被各種讓人痛徹心扉的故事影響。

經過檔案與當事人及其家屬的洗禮之後,我個人認為原住民族的白色恐怖政治案件,大約有三種樣態,這可能和很多台灣社會對於原住民族在白恐中的認知有些出入。

第一種是確實存有民族自決想法的族人,在新舊殖民政權交替之際,的確有許多原住民族菁英與知識份子,抱持著民族自決的念頭進而著手實踐推動。第二種是有想法但尚未執行便遭逮捕,在那個風聲鶴唳的時代,威權統治不允許有一絲危害政權的念頭出現,需要及時掐熄火苗才能確保政權安穩。第三種就比較是為人所知的冤獄,什麼事都沒做的狀況之下,就被冠上莫須有的罪名,然後在監獄裡度過漫長人生,直到出獄可能都不清楚自己究竟犯下何罪,一切像場夢。

當我重新回頭閱讀當年的各式檔案時,第一種與第二種類型遭罪入獄的前輩們,他們所提出種種關於族群的議題,竟在如今的當代都依然正在發生中。熟悉原住民族社會運動的人,常常將原運的起點從一九八○年代算起,事實上,我卻認為原住民族運動,實則至少要從一九五○年代起跳,當時倡議民族自決的前輩們,甚至因此付出了性命與鮮血。

截至目前為止,已公開的檔案上,原住民族身分的白恐受難者,約有六十七人,但實際的數字仍然是個謎團,政治受難者的資料上並未註記族群身分,增加辨認民族身分的困難度,只得一個個抽絲剝繭地確認。尋找原住民族政治受難者的路途依然遙遠,期待透過此書中已尋著的前輩們,成為微光在前指引,讓更多尚未確認的受難者與其家屬,衝破噤聲的束縛,現身敘述各自的故事。

感謝國家人權博物館的駐館創作計畫,讓我得以有一整年的時間,將三十年前的遺憾逐漸補齊,最終完成這一本從原住民、部落族人、受難者及其家屬的視角的書寫。更感謝所有接受訪問的族人,願意敞開心底最脆弱的一角,讓我凝視那些雖然結痂卻仍舊流膿流血的傷口,這種疼,任再多文字也無法形容萬一,我為此致上最高的敬意。

最後,這本書中有許多篇章都有影像紀錄,謝謝人權館與出版社的努力不懈,將影音資料庫整理出來,並製作QRcode,若是對故事有想要進一步了解的讀者,可以直接掃描QRcode,從影像中看到這些族人的臉龐、聽見他們的聲音、理解他們的心情,讓這些故事不再是歷史拼圖失落的一角。

我們都是尋路人(節錄)

國立東華大學華文文學系教授兼系主任 楊翠

記憶建構與主體協商的漫長歷程

這十餘年來,我見證了阿𡠄各方奔走的足跡。她奔走於部落山海間,爬行於檔案字語中,用心召喚曾經被壓抑的記憶,聆聽每一聲哽於喉間的嘆息,重新拼寫出一段段被刻意抹除的歷史。《隱隱微光》就是阿𡠄長期奔走的積累。

我不說這是「成果」,因為我相信阿𡠄不是將它視為個人的「寫作成果」,而是一帙「微光的見證紀錄」。《隱隱微光》收錄二十八篇散文,區分為「餘波」、「微光」和「冰山」三輯。三輯所涉及的白色恐怖政治案件,有相互牽連的大案,也有個別案件,故事的主角,有案件當事人本身,也有大量受到歷史暗影籠罩的當事人學生、下屬、兒子、女兒、媳婦、孫子、兄弟、姊妹、姻親……等等,視角多元,覆蓋面寬廣,有案件關係者的複雜纏連,有受訪者的獨特生命特質,也有不同世代之間的殊異經驗。

三輯的輯名,分開來看,無論是「餘波」中事件所波及與綿延的餘波,或是「微光」中所蓄養的一線希望微光,乃至「冰山」中幾則透過當事人記憶與三十年後出土檔案之間的交叉對話,讓被掩埋的事件細節破冰而出,都可以看出輯名與輯中故事的契合性。然而,有意思的是,從另一個角度來看,「冰山」、「餘波」、「微光」也不是機械性的區隔劃分,而是層層疊疊,相互纏結的。二十八篇散文中,幾乎每一篇都含涉了「冰山」、「餘波」、「微光」三重意涵;每一個故事,都是從記憶被「冰山」封錮,到漫長的記憶追尋、檔案解密、資料比對,破解禁錮,冰山雪融,真相浮現;從浮現的圖像中,一直被隱蔽的記憶細節,黑霧暗影層層籠罩,餘波至今未曾止息;然而,暗影中,隱隱浮現一線一線微光,從每一個創傷主體身上,隱忍、幽微但堅韌地綻放者。

冰山、餘波、微光,可以視為白色恐怖歷史記憶建構的三部曲,也是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。

從瓦礫堆中重新出發

當然,冰山、餘波、微光,也是阿𡠄做為聆聽者、見證者與記憶傳述者的漫漫心路。

其實,阿𡠄追尋原住民族白色恐怖歷史,並非始自近十餘年,而是從一九九○年代開始,前後超過三十年。一九九○年代,白色恐怖史料尚仍禁錮,原住民族白色恐怖歷史圖像還是一團迷霧,阿𡠄就與瓦歷斯.諾幹聯袂,沒有國家機構的支持,沒有私人的贊助,全憑一己之力,跑遍原住民部落,從一個人牽引到下一個人,從一個案子牽引到下一個案子,逐漸建構出一張「四十五名受害者名單」。

當年我經常到他們位於台中和平鄉Mihu部落的家中拜訪,在他們自由國小宿舍後院的果樹下,吃著瓦歷斯的特製烤肉,聽他們講著近期訪查到的原住民族白色恐怖故事。一九九九年,九二一大地震重創Mihu部落,道路阻隔,我繞道白布帆部落去探望他們,只見房舍一片狼藉,入口處被土石覆蓋,住屋的正中央,屋頂整片砸落,後院的樹林與大片土地都陷落大安溪中。然而,關於地震時的驚恐經歷,阿𡠄只簡單說了一二,讓我印象最深刻的,是屋頂砸落,他們的電腦全毀,電腦中的檔案資料連同備份,都一併埋入瓦礫中,再難重建,他們悲痛不捨。

這其中,就包括這「四十五名受害者名單」,以及他們蒐集到的珍貴史料和口述訪談文稿。對他們而言,這才是他們在九二一大地震中最巨大的損失。

資料毀去,家園也需重整,原住民族白色恐怖記憶的建構工作,被迫暫停。時過二十餘年,國家轉型正義工程開始推動,政治檔案逐步解密,阿𡠄從當年的瓦礫堆中重新出發,再度踏上記憶追尋與歷史建構之路。相知相交三十餘年,我們又在轉型正義工作上有了新交集,我這才知道,阿𡠄與瓦歷斯當年以二人之力建構「四十五名受害者名單」,是多麼不容易。

二○一八年五月底,我借調進入「行政院促進轉型正義委員會」(促轉會)擔任專任委員,負責第二組「威權象徵與不義遺址」的業務,但因為第二組的兼任委員是Eleng Tjaljmaraw(高天惠),Eleng是受人敬重的排灣族牧師,因此,第二組也就自動攬下原住民族轉型正義的相關業務。很快地,六月,總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」(原轉會)歷史小組,轉移他們所蒐集的「原住民族於威權時期受迫害案件統整表格」,讓我們接續工作。表格上的名單是五十一人,只比阿𡠄他們一九九○年代所建構的名單多了六個人。

促轉會接手後,以補償基金會所移交的逾萬件案件卷宗資料庫為基底,比對各當事人的「籍貫」與「判決書地址」,判斷案件是否發生於原住民族地區,再向財團法人二二八事件紀念基金會、國家檔案管理局,以及各地戶政事務所、地政事務所等機關調用檔案,交叉比對當事人的戶籍資料、判決書、陳述書、親屬戶籍資料與口述訪談等內容,以判斷當事人所屬的部落和族別,扣除原轉會五十一人名單中非原住民的五人,再新增二十三人,最終在《總結報告》中建構原住民族政治案件當事人名單,總計六十七人。

也就是說,在檔案尚未出土的一九九○年代,阿𡠄與瓦歷斯兩個人,以土法煉鋼的方法,不放棄不懈怠的努力,已經掌握目前所知的絕大部分原住民族白色恐怖受害者的資訊,成果令人驚嘆。如若不是當年一場大地震,資料盡數毀於土石瓦礫中,原住民族白色恐怖的記憶建構,必然要先行數十年。

我沒料到的是,阿𡠄從瓦礫堆中重新出發的意志,如此堅定,如此執著。好幾次,我們談說之際,我都能深切感受到她因為長年奔波,長期浸潤在苦難故事中,身心早已疲憊不堪,我怕她撐不下去,勸她稍微緩緩,讓自己休息一下,但她總說,緩不下來,因為前輩等不了。

前輩等不了,我們當然都知道。我只是捨不得她臉龐中總是掛著的倦容。然而,我又何嘗不知道,對阿𡠄而言,她逾三十年持續追尋的意義,不僅是一個原住民知識分子基於使命感的史料建構工程,這其間也交織了阿𡠄自身的家族身世。

因為,其實阿𡠄對白色恐怖歷史的關切,或者說,促使阿𡠄啟動這段行旅的因緣,還要推到更早,從阿𡠄成長的那個眷村談起。

【自序】

對於我來說,這是一本非常傷痛的書寫,而且,應該早在三十年前就完成。為什麼說是三十年前呢?九○年代,我和瓦歷斯.諾幹就透過各種還被稱為「禁書」的報刊雜誌,陸陸續續地花了幾年時間,終於整理出一份「四十五人名單」,一個個名字的背後,代表的正是原住民族的白色恐怖政治受難者。

彼時我們趁著周休與各種假日,親訪這些政治受難前輩們,當時的他們都才要慢慢老去,經由當事人的敘述,我們得以聽見第一手的受難經驗。當然,那個時期的政治氛圍也並未像今日開放,有些前輩會要求在晚間進行採訪,嚴重的創傷讓他們還不敢在光天化日之下,無畏地開口說出自己作為政治犯的生命經驗。

但是一九九九年的九二一大地震,緊挨大安溪畔興建的屋舍,被不斷晃動的地牛撕扯,終究經不起強烈的震撼力,搖搖欲墜地懸浮在半空中,那些多年奔走積累的錄音帶與口述逐字稿,就這麼被壓倒在磚瓦之下,無力搶救。一如後來陸陸續續病老離世的前輩們,再也尋不回他們的蹤跡了,我常常在深夜裡想起那批墜落山崖的資料。靠著殘篇斷簡與當年留下的筆記,終於得以完成收入在輯三的三篇散文和「往事並不如煙」內的部分內容,那些三十年前的前輩口述,至今依然擲地有聲。我也以為這些紀錄就僅能如此了。尤其是三篇散文中的前輩,均已在多年前過世。

卻沒想到,會在三十年之後,還有機會重新與政治受難者家庭接觸,只是一切都已人事全非。二○一九年,因為承接國家人權博物館的計畫,我再度踏上翻山越嶺的旅程,尋找名單上一位位前輩,得到的答案幾乎都是「已過世」,我荒涼的往前看去,徒生出不知該何以為繼的心情,更意識到三十年前所做的口述何其珍貴。

幸好,還有家屬們願意出來發聲,而我聽到的卻是完全不一樣的故事,這是以家屬的身分來敘述,或許是妻子、或許是兒女也有的是兄弟姊妹,當他們的丈夫、父親或兄弟姊妹遭到逮捕入獄時,在獄外社會生活的家屬,一點兒也不比在監獄中的前輩們輕鬆,政治犯家屬的印記烙印在他們的身上,有些人一輩子都沒能走出來。這讓我得以從另外一種視角,重新看待政治受難者的家族。

這不是一本解析威權時期原住民族政治案件的書,若想要更了解白色恐怖案件的詳細資料,中研院如許雪姬、林正慧與顧恒湛等專家學者,有許多精闢的分析和研究論文可供檢索。這本書中更多的是受難者及其家屬、部落族人埋藏多年的心情,與當年他們如何度過黑暗時期,咬牙艱辛地走到此時此刻的過程,那些不會被記錄在檔案中的故事,透過他們的口字字吐出,而我擎著心底的陣陣疼痛,努力將其描繪出來。

全書一共分為三輯,分別是「餘波」、「微光」和「冰山」,輯一「餘波」是五個互有關連的案件所衍生而出的十二篇散文,特別能彰顯出家屬身上的陰影,尤其是二代所背負的創傷,遠遠超過人們的想像,在不完全清楚父親身上的罪名與案件的情況下,二代乃至三代甚至無法訴說或是無能訴說,這才是讓人覺得最悲傷的事情。

威權統治時期政治迫害所帶來的持續不退、綿延不絕的影響,暴力和恐懼所造成的長遠且深層的後果,包括個人的苦難、心理創傷、社會污名和生活破碎,這些影響深入骨髓,也就形塑出其家庭的日常生活和身份認同。

輯二「微光」不似輯一沉鬱,多為零散的個別案件,有些受難家庭在漫長、沉重的黑暗歷史中,維持樂觀向善的心境,逐漸浮現希望、勇氣進而成為轉機。儘管受難者及其親屬在極度困境和壓抑下,仍舊堅持追尋真相、追求和解,並為自身或族群權益持續奮鬥。這束光雖然微弱,卻具有穿透力,指引前行的方向,展現人性的韌性以及世代的承擔與傳承。

輯三「冰山」一如其象徵,雖然看到解密之後的政治檔案,但實則仍有許多尚未公開的史料,有些真相仍如謎一般令人費解。而在已知檔案中,神秘的山地治安指揮所,也終於揭開部分面紗,透過在地民眾的描述,串聯起某些不為人知的樣貌,存在僅僅十年的機關,其影響力也讓人嘆為觀止。

一如前文所提到,收入在輯三中的散文,和後來與人權館合作的計畫,是不同時期的口訪,前後有三十年的落差。而經過這些年閱讀的政治檔案,明顯可以感覺到檔案與口述之間的巨大差異。受訪的前輩們都曾提過,因為恐怖的刑求和疲勞偵訊,最終不得不認罪入獄,這也提醒我,在閱讀政治檔案上的記載時必須格外留意,避免落入誤讀的陷阱,錯將檔案上的資訊理解為真相。

田野調查期間,我總是對於部落的風有特別感受,冷冽的、溫暖的、悶濕的各有風格,尤其是在採訪完畢之後,我總要仰起頭對著天空長長籲出一口大氣,才能稍稍緩解心頭的壓抑之感,讓盈眶的淚水不致落下。田野現場特有的氛圍,五感全開的狀況下,很難不被各種讓人痛徹心扉的故事影響。

經過檔案與當事人及其家屬的洗禮之後,我個人認為原住民族的白色恐怖政治案件,大約有三種樣態,這可能和很多台灣社會對於原住民族在白恐中的認知有些出入。

第一種是確實存有民族自決想法的族人,在新舊殖民政權交替之際,的確有許多原住民族菁英與知識份子,抱持著民族自決的念頭進而著手實踐推動。第二種是有想法但尚未執行便遭逮捕,在那個風聲鶴唳的時代,威權統治不允許有一絲危害政權的念頭出現,需要及時掐熄火苗才能確保政權安穩。第三種就比較是為人所知的冤獄,什麼事都沒做的狀況之下,就被冠上莫須有的罪名,然後在監獄裡度過漫長人生,直到出獄可能都不清楚自己究竟犯下何罪,一切像場夢。

當我重新回頭閱讀當年的各式檔案時,第一種與第二種類型遭罪入獄的前輩們,他們所提出種種關於族群的議題,竟在如今的當代都依然正在發生中。熟悉原住民族社會運動的人,常常將原運的起點從一九八○年代算起,事實上,我卻認為原住民族運動,實則至少要從一九五○年代起跳,當時倡議民族自決的前輩們,甚至因此付出了性命與鮮血。

截至目前為止,已公開的檔案上,原住民族身分的白恐受難者,約有六十七人,但實際的數字仍然是個謎團,政治受難者的資料上並未註記族群身分,增加辨認民族身分的困難度,只得一個個抽絲剝繭地確認。尋找原住民族政治受難者的路途依然遙遠,期待透過此書中已尋著的前輩們,成為微光在前指引,讓更多尚未確認的受難者與其家屬,衝破噤聲的束縛,現身敘述各自的故事。

感謝國家人權博物館的駐館創作計畫,讓我得以有一整年的時間,將三十年前的遺憾逐漸補齊,最終完成這一本從原住民、部落族人、受難者及其家屬的視角的書寫。更感謝所有接受訪問的族人,願意敞開心底最脆弱的一角,讓我凝視那些雖然結痂卻仍舊流膿流血的傷口,這種疼,任再多文字也無法形容萬一,我為此致上最高的敬意。

最後,這本書中有許多篇章都有影像紀錄,謝謝人權館與出版社的努力不懈,將影音資料庫整理出來,並製作QRcode,若是對故事有想要進一步了解的讀者,可以直接掃描QRcode,從影像中看到這些族人的臉龐、聽見他們的聲音、理解他們的心情,讓這些故事不再是歷史拼圖失落的一角。

試閱

蝴蝶的孩子

剛過中午用餐時間,原本還日光晃晃、視野遼闊的石桌區域,就被一撥撥自阿里山頭瀰漫而來的山嵐完全罩住了,近在身邊幾步的人車都恍惚了起來,如在夢境;這一天,湯進賢就坐在一團迷霧裡,和我聊起他的父親。

「我只記得自己小時候,父親非常的忙,常常見不到他的面,一見到,他就拉我的耳朵,所以我的耳朵才會這麼大。」他一手執起咖啡壺,緩緩地將琥珀色的液體倒入杯中,一手指著自己的耳朵,無聲地笑著。

在台灣漫長的白色恐怖時期裡,被官方稱為「湯守仁等叛亂及貪污案」的史料中,最終槍決了六位原住民族的菁英,其中有四位是鄒族人,其中一位正是湯進賢的父親,湯守仁前輩。

「父親被抓走以後,我的媽媽每天都在哭,那時候我年紀真的太小了,不知道父親為什麼被抓?母親為什麼每天都在哭……。」湯進賢煮得一手好咖啡,用的還是阿里山知名的本土咖啡豆,在教導品嘗咖啡風味的過程裡,穿插著他對父親案件的記憶,我嗅著纏繞在鼻端的咖啡香向眼前望去,有風從他背後的大片窗口吹來,太過濃稠的霧靄,遮擋了他眼神中晦暗不明的情緒。

一九四七年爆發二二八事件時,阿里山的鄒族人應嘉義民兵的請求,由湯守仁前輩率鄒族部隊下山支援。他曾經受過日本軍的正統軍校訓練,以關東軍的身分前往中國參與二戰,一九四五年蘇聯攻陷滿州,湯守仁前輩被俘至西伯利亞的戰俘營,直到二戰結束之後,才終於得以返回部落,也因此,部落族人稱他是「真正會打仗的人」。

「父親這些過去我都不知道,沒人告訴我,也沒人敢說,都是後來自己慢慢摸索才一知半解,尤其是父親的傳令兵鄭先生,從他口中,我才似乎真的認識了自己的父親……。」傍晚的霧靄正在一點一點地散去,以極其緩慢的速度。屋裡燃亮起一盞昏黃的燈光,當湯進賢說起重新認識的父親時,那雙眼睛忽地滲入了幾絲光線,和窗外出現的第一顆星星遙遙輝映。

他起身到一旁的櫃架上翻找起來,從一堆資料中找出了幾張照片,和兩本厚厚的書籍,那是國史館所出版的《湯守仁案史料彙編》,他指著那兩本書說:「你們對我父親的認識都是從這裡來的吧?其實我也不例外,只是比你們多了一些兒時記憶,及願意和我相談的老人家口述。」湯進賢隨手翻了幾頁指了指,我眼中看到的卻是已經翻痕累累的書脊,以及書頁上一個又一個的折角和書籤,從檔案上拼湊父親的樣子,那是種什麼樣的感覺?我想,我永遠都不會懂得。

至於那唯一一張保存下來的全家福,年紀約莫五、六歲大小的湯進賢與妹妹居中,分別乖巧地斜倚著奶奶和母親,母親肚子裡正懷著弟弟,而父親湯守仁挺拔的站立在所有人後方,眼神鑠銳地凝視著前方。湯進賢垂下眼,以指腹不斷來回撫摸著照片,一下又一下,臉上沒有任何表情地陷入了沉思,過了許久才說,在父親被槍決之後,家人所居住過的房子,分別都發生過人為火災,所有東西燒得絲縷未存,這些照片都是後來親戚鄰居送來的,讓他留下作個紀念。

「我記憶最深的其中一天,是母親被通知去台北,和其他被關的那些人的家屬一起,母親心裡還以為,關了這麼久,終於可以見一面了。後來,母親和其他幾位家屬,手裡都抱著一個圓圓的東西回來,我不知道那是什麼,當時還覺得奇怪,為什麼家裡來了好多親戚,擠得屋子裡滿滿的,後來才知道那個圓圓的東西,裡面裝的是父親。」原本人車吵雜聲不斷的阿里山公路,突然就陷入安靜,連風聲都不見了。

湯進賢拿起手邊的咖啡喝了一口,一切動作彷彿格放的畫面,一頓一頓的,似乎是已然冷澀的口感激醒了他,他將面前所有的咖啡杯兜攏全倒掉,重新煮起一壺咖啡,一切動作才又恢復了正常的流速。

我後來在《湯守仁案史料彙編》上,看到這麼一段文字,「警察局接奉警務處電話命令應即飭達邦樂野兩派出所通知四犯家屬來嘉義(在山中不宣布事由)後再由指揮所警察局各派一員陪赴台北領取骨灰事前絕對守密」。所以一切的期盼成空,所以見到的不是人而是骨灰。

一九五四年的四月十七日,湯守仁等前輩被以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之」的罪名,奉蔣中正裁定判處死刑,在下午二點三十分於新店安坑刑場執行槍決。我後來在現在的新店第三公墓,找到了曾經見過槍決現場(非湯案)的守墓人羅聰德先生,他回憶著曾經目擊過的畫面:「軍卡車載來,每個人的手都反綁著,面朝新店監獄的方向,有人負責喊『放』,就一槍一個,最多一次是遇到十五個人。」當時躲在草叢裡的他,聽著那槍聲,至今還餘悸猶存。

「母親抱著父親的骨灰,日日夜夜躲在房間裡哭,從那時候我就理解到,我父親再也不會回來了!」此後,湯守仁前輩的大小事情,在家裡、部落裡成了絕口不能提及的話題,就連「湯守仁」三個字,似乎都成了禁忌。

湯進賢嫻熟地把所有杯中注滿咖啡,溫暖的果酸味,稍稍化解了屋內的冷凝,嚥下一口暖香後,他這才似乎有了繼續訴說的力量,揚起嘴角,拉開一臉燦爛的笑容,只是他自己大概也不知道,那笑容比哭泣還更讓人鼻酸。

「後來我上學了,在學校裡,很多同學都叫我『匪諜的孩子』,我不懂『匪諜』是什麼?可是我知道蝴蝶,我還以為匪諜是蝴蝶的一種,想說蝴蝶很漂亮啊,叫我蝴蝶的孩子,意思是我很可愛吧!也不錯啊,你看我小時候真的很可愛。」指著全家福上的自己,真的是個俊俏的小男孩兒,像極了他英俊挺拔的父親。只是隨著年齡的增長,和三不五時來家裡查訪的警察,以及逐漸疏離冷漠的部落族人,他終於漸漸理解,「匪諜」永遠不會變成蝴蝶,反而是種極傷人的印記,而這個可怕的稱呼與身分,將深深地影響著他的一生。

阿里山上的夜正式來臨了,再溫熱的咖啡也暖和不了身心。湯進賢的院子裡有個火塘,他習慣性地在冬夜裡生起火,也許是家人圍坐在火塘旁聊天,也或許是家裡幾隻年邁的大狗,圈著身體放鬆打瞌睡,他撥了撥火塘裡的炭灰,「我父親的罪名,影響了我一輩子,甚至還罪連三代,連我的孩子們,生活都曾經被監控,但是我一直都以我的父親是湯守仁為傲。」抬起頭,又是一個無聲的燦爛笑容。

永遠的傳令兵

已經不知道是第幾次來到樂野了,這兒的風永遠都是冷冽的,不管是嚴寒或初春,只要是陽光照射不到的地方,風勢一起,就讓人感受到涼意。我撥了撥被風吹亂的頭髮,站在阿里山公路上某一家戶的院子前,等候著湯進賢出現,我們約定好,這天要前往鄭茂李先生家拜訪,鄭茂李老先生是湯守仁前輩的傳令兵,對於一九四七年發生的二二八事件,阿里山地區鄒族人下山參與的行動有部分的了解,算是目前鄒族人參與該事件,少數還存活在世的老人家,他又與湯守仁前輩的關係不一般,所以特別讓人好奇。

湯進賢家養了幾隻年邁的大狗,但畢竟是山上長大的,又去過獵場訓練,即使垂垂老矣,仍有著高度的警戒性,我站在距離門口還有十公尺的空地,幾隻本來慵懶打盹的狗兒,立刻就站起身來,發出生人勿近的低鳴聲,尾巴緊夾在後腿間,這是隨時會發動攻擊的態勢,於是我只敢乖乖地立在當地,不敢再繼續往前行進,哪知幾隻大狗仍然未放下戒心,走上前來圍繞著我打轉,低鳴聲始終沒停過,就在我擔心隨時會被攻擊的時候,湯進賢一聲喝斥,幾隻狗立刻乖乖地掉頭返回,繼續癱懶在原先睡覺的地方,連眼皮都不屑掀開來,彷彿剛剛那場緊張對峙未曾發生過。

精神抖擻的湯進賢從屋子裡快步走過來,又低聲喝斥了幾句無辜的大狗,然後連忙招手叫我過去院子坐下,說是準備了自己種植的咖啡,等喝完咖啡再出發也不遲。我緊跟在他的身後,繞過剛剛不友善的狗群,落坐在院子裡的木椅上,這是一種常在露營區可看到的套裝式桌椅,上面已經擺好了一壺咖啡和幾只杯子,琥珀色的液體在陽光的照射下,透出漂亮的光澤感,一時之間,我竟隱隱聞到陣陣帶有堅果氣息的咖啡香味直竄進鼻腔裡,「這是自己家種的咖啡,每批會留一些不錯的自己喝,你喝看看喜不喜歡?」我連忙點點頭舉起杯子,在涼風習習的吹拂下,細細品嘗口中燙舌的咖啡,全身慢慢地也暖和了起來。

過去前來造訪時,湯進賢大多喜愛泡茶,在他的居所裡,有一處占地不小的茶室,主位背後是大片的窗景,搖曳的樹枝總是在他背後晃動,容易讓人生出一種錯覺,彷若坐在屋外的綠地上品茗。阿里山地區的茶葉世界聞名,我在這裡喝了無數泡的茶湯,聽著湯進賢敘述他小時候的記憶,與湯守仁前輩的眾多軼事,那些都是長大的他從四處查訪得來的資訊。畢竟,湯守仁前輩遭槍決的時候,他不過還是個四歲的小孩兒,擁有的記憶不多,過度傷心的母親又從來不願多提父親的事,他只能慢慢地蒐集父親的故事,其中最多口述的來源,大概就是鄭茂李先生了。

停妥摩托車,湯進賢在前方帶路,沿著蜿蜒曲繞的小巷弄,鑽走了好一陣子,終於抵達一個不像住家的門口,他轉過身來低聲向我說著:「我們到了,這就是鄭先生的家。」再繼續往前是一小段緩坡,窄小的仿若城市裡的防火巷,他突然推開了一扇門,視野豁然就打開了。這是一個客廳,屋裡有些雜亂,但是充滿生活的氣息,窗戶微微打開一些縫隙,有冷風在屋內打轉,一位背對著門口而坐的長著,聽到聲音之後,微微轉過身來,聽得出有些微的喜悅之情,說著:「你來了,來這裡坐……。」我緊隨在湯進賢的身後,繞過幾張木質沙發,終於見到這位接近傳說中的人物。

老人家患有帕金森氏症,這是出發之前湯進賢就事先說明過的,他的雙手不斷地顫抖著,在見到湯進賢後,似乎因為情緒激動,手顫抖得更厲害了,他指著身邊的坐椅,要這位後輩趕緊坐下,還想要轉動身邊的小瓦斯爐,企圖煮一壺開水泡茶給後輩。湯進賢連忙湊上前去安撫著老人家,一手接過煮水泡茶的動作,一手指著我介紹給老人家認識,老人家對我點了點頭,又指著前方的坐椅,要我自便就好。然後抬起眼凝視湯進賢,見他熟練地在屋子裡又是泡茶、又是整理環境的忙弄著,唇角不自覺地揚起了笑容。

「他的爸爸很照顧我……,我看他就像看兒子一樣……那麼好的人……可惜年紀輕輕就被槍斃了……。」老先生意識清明,雙眸乾淨的像個孩子,憶起往事的時候,明顯有很多話想說,但是疾病讓他無法流暢的言語,一急起來就咳個不停,不僅雙手顫抖,就連身體都會前後搖晃。湯進賢緊靠著他,不時拍拍老先生的背後,要他別急慢慢說,偶爾還餵上一杯水,就擔心他情緒太過激動,湯進賢輕撫著鄭茂李先生的手,轉過頭對我說:「他是我爸爸在樂野教育所的學弟,只小了幾歲,二二八發生後那段時期,就跟在我父親身邊當個傳令兵,負責一些聯繫的事情……。」

老先生點點頭,但是又舉起手擺了擺,「那時候我還小……你爸爸很保護我……其實很多事情他都不讓我知道……我後來想起來……他都是為了保護我……。」老先生眼眶裡凝著淚水,連連嘆了幾口氣,湯進賢在旁邊補充道:「鄭先生之前跟我說過,有好幾次會議進行的時候,我爸爸都讓他守在門外,沒讓他進去,所以鄭先生都不知道會議裡談些什麼,也因為這樣,所以後來大逮捕的時候,鄭先生才沒被抓,雖然也被監視、訊問了很久,但至少沒被牽連下獄,他覺得當時我爸爸知道會出事,所以刻意保護他,不讓他參與這些事情……。」

一九四七年二二八事件發生的時候,阿里山區的鄒族人,受嘉義平地友人的邀請參與其中,當時的高一生與湯守仁等前輩,早已經產生民族自決的想法,希望在這一役當中,為鄒族爭取自決的空間,因此下山去到蘭潭水庫和嘉義機場等地,除了協助嘉義地區起義的民眾,同時也搶取軍火槍枝運回阿里山區,為接下來的戰鬥做準備。最後高一生前輩將散落嘉義市區的族人召回,為鞏固部落戰力為優先,後來嘉義地區的情勢,也未如當初預料發展,市區的混亂很快就被鎮壓住,儘管當年並未針對高一生湯守仁等前輩進行清掃,但也已經埋下了當局預備整肅阿里山區的種子。

「我和湯守仁還有方義仲,加上一個平地軍官,坐在一輛計程車上,往嘉義機場的方向衝過去,湯守仁要我們都壓低身體,不然會被機關槍掃射到,他果然是個上過戰場的人啊,當車子才剛接近嘉義機場的範圍,機關槍就噠噠噠地一陣掃射,我們的車子都被掃射到了……。」老先生握著湯進賢的手,眼睛凝望著窗外回憶著,原本斷斷續續的話語,突然在這一刻流暢起來,直到說起那噠噠噠地槍聲,才似乎又回到現實中,抖動的雙手激動地顫著,「你爸爸真的會打仗……他是從真正的戰場回來的人……如果不是他提醒……我們可能都已經死了……。」

「後來當局給他錢……給他當高官……他心裡都知道那些不是真的……。」老先生又握了握湯進賢的手,「我知道……你一定聽過很多謠言……你要相信你爸爸……他是個很聰明的人……。」湯進賢點點頭,聲音有些喑啞,「我知道,你放心,我相信我爸爸的為人,一定不像謠傳的那樣。」老先生重重地嘆了一口氣,像是終於放下心裡的大石頭一般,湯守仁前輩在他的心中,是一個宛如族群英雄人物般的存在,儘管後來有許多的流言蜚語與詆毀,都不能改變他認定的兄長形象,他更在意的是,兄長的兒子如何在一個充滿惡意的環境下長大?又是如何在眾多敘述中理解自己的父親。

窗外的寒風一陣陣拂來,老先生臉色有些蒼白,湯進賢為他穿上輕薄的羽絨衣,又倒一杯溫開水餵老先生喝了幾口,室內有片刻的安靜。老先生緩過氣之後,指著床底下的紙箱,要湯進賢把它拖出來,紙箱不大,裡面雜亂地放著一些資料似的紙張,他彎下身抖著手往裡面翻了幾下,撈出一本約莫幾十頁厚度的A4本子遞給我,我接過來一看,竟然是一本自印的書籍,封面印著「二二八小小傳令兵的秘密」,這次換我抖著手翻開書頁,內容是老先生的自傳,從他出生開始記錄,最後面還附上許多珍貴的照片,「這是我口述……我的孩子打字……自己花錢印了幾十本……給你看看……裡面有提到一些故事……看完以後記得還給我……這是最後一本了……。」

我連忙點頭道謝,並承諾在掃描之後一定歸還,我清楚知道,若不是湯進賢親自領著我過來拜訪,老先生肯定不會將這麼重要的傳記拿出來,並同意讓我帶走閱讀。屋外的天色有些黯淡了,湯進賢說老先生等會兒要吃飯,吃完飯後需要小憩一下,所以不便再多作停留打擾。於是,將老先生先扶到床上躺好之後,就準備帶著我先行告別。離去前,老先生又捉緊了湯進賢的手,微微有些喘氣地說道:「想聽爸爸故事的時候……就隨時來找我啊……趁我還記得……把記得的都說給你聽……。」突然之間,我就鼻酸了起來,湯進賢低聲地答應著,要老先生趕緊休息,轉身準備離開的時候,我似乎見到了他脹紅的眼睛和鼻頭。

回到位於阿里山公路上湯進賢的住家,幾隻老狗見著了主人,乖巧地搖著尾巴出來迎接,對我這個陌生人也沒再兇狠地吠叫,進到屋內,湯進賢一如既往地開始泡茶,「因為鄭先生和我父親的關係,所以我也把他當父執輩一般,有時候想念起父親,我就會過去找他聊一聊,這些年從鄭先生那邊,聽到不少關於父親的事情。」語畢,一杯金黃色的茶湯推往我眼前,「他因為曾經是我父親傳令兵的身分,受到很長時間的監控,他說被找去『吳鳳山地治安指揮所』不知多少遍,沒有人相信他身為傳令兵,會沒有參與我父親規劃的事情,鄭先生說他後來才理解,原來父親用很迂迴的方式在保護他……。」陽光在湯進賢的後方隱隱約約,讓人看不清他臉上的神情。

他拿起桌上那本《二二八小小傳令兵的秘密》,翻了幾頁之後抬眼凝視我,「最後一本了,你影印好之後,一定要記得寄回來,我親自拿去還給鄭先生,順便再去跟他聊聊我爸爸……。」聲音說著說著就有些哽咽了,屋外的風沉默地掃進屋內,氣溫似乎突然就降了幾度,只餘爐子上的哨音壺聒噪地鳴叫著。

剛過中午用餐時間,原本還日光晃晃、視野遼闊的石桌區域,就被一撥撥自阿里山頭瀰漫而來的山嵐完全罩住了,近在身邊幾步的人車都恍惚了起來,如在夢境;這一天,湯進賢就坐在一團迷霧裡,和我聊起他的父親。

「我只記得自己小時候,父親非常的忙,常常見不到他的面,一見到,他就拉我的耳朵,所以我的耳朵才會這麼大。」他一手執起咖啡壺,緩緩地將琥珀色的液體倒入杯中,一手指著自己的耳朵,無聲地笑著。

在台灣漫長的白色恐怖時期裡,被官方稱為「湯守仁等叛亂及貪污案」的史料中,最終槍決了六位原住民族的菁英,其中有四位是鄒族人,其中一位正是湯進賢的父親,湯守仁前輩。

「父親被抓走以後,我的媽媽每天都在哭,那時候我年紀真的太小了,不知道父親為什麼被抓?母親為什麼每天都在哭……。」湯進賢煮得一手好咖啡,用的還是阿里山知名的本土咖啡豆,在教導品嘗咖啡風味的過程裡,穿插著他對父親案件的記憶,我嗅著纏繞在鼻端的咖啡香向眼前望去,有風從他背後的大片窗口吹來,太過濃稠的霧靄,遮擋了他眼神中晦暗不明的情緒。

一九四七年爆發二二八事件時,阿里山的鄒族人應嘉義民兵的請求,由湯守仁前輩率鄒族部隊下山支援。他曾經受過日本軍的正統軍校訓練,以關東軍的身分前往中國參與二戰,一九四五年蘇聯攻陷滿州,湯守仁前輩被俘至西伯利亞的戰俘營,直到二戰結束之後,才終於得以返回部落,也因此,部落族人稱他是「真正會打仗的人」。

「父親這些過去我都不知道,沒人告訴我,也沒人敢說,都是後來自己慢慢摸索才一知半解,尤其是父親的傳令兵鄭先生,從他口中,我才似乎真的認識了自己的父親……。」傍晚的霧靄正在一點一點地散去,以極其緩慢的速度。屋裡燃亮起一盞昏黃的燈光,當湯進賢說起重新認識的父親時,那雙眼睛忽地滲入了幾絲光線,和窗外出現的第一顆星星遙遙輝映。

他起身到一旁的櫃架上翻找起來,從一堆資料中找出了幾張照片,和兩本厚厚的書籍,那是國史館所出版的《湯守仁案史料彙編》,他指著那兩本書說:「你們對我父親的認識都是從這裡來的吧?其實我也不例外,只是比你們多了一些兒時記憶,及願意和我相談的老人家口述。」湯進賢隨手翻了幾頁指了指,我眼中看到的卻是已經翻痕累累的書脊,以及書頁上一個又一個的折角和書籤,從檔案上拼湊父親的樣子,那是種什麼樣的感覺?我想,我永遠都不會懂得。

至於那唯一一張保存下來的全家福,年紀約莫五、六歲大小的湯進賢與妹妹居中,分別乖巧地斜倚著奶奶和母親,母親肚子裡正懷著弟弟,而父親湯守仁挺拔的站立在所有人後方,眼神鑠銳地凝視著前方。湯進賢垂下眼,以指腹不斷來回撫摸著照片,一下又一下,臉上沒有任何表情地陷入了沉思,過了許久才說,在父親被槍決之後,家人所居住過的房子,分別都發生過人為火災,所有東西燒得絲縷未存,這些照片都是後來親戚鄰居送來的,讓他留下作個紀念。

「我記憶最深的其中一天,是母親被通知去台北,和其他被關的那些人的家屬一起,母親心裡還以為,關了這麼久,終於可以見一面了。後來,母親和其他幾位家屬,手裡都抱著一個圓圓的東西回來,我不知道那是什麼,當時還覺得奇怪,為什麼家裡來了好多親戚,擠得屋子裡滿滿的,後來才知道那個圓圓的東西,裡面裝的是父親。」原本人車吵雜聲不斷的阿里山公路,突然就陷入安靜,連風聲都不見了。

湯進賢拿起手邊的咖啡喝了一口,一切動作彷彿格放的畫面,一頓一頓的,似乎是已然冷澀的口感激醒了他,他將面前所有的咖啡杯兜攏全倒掉,重新煮起一壺咖啡,一切動作才又恢復了正常的流速。

我後來在《湯守仁案史料彙編》上,看到這麼一段文字,「警察局接奉警務處電話命令應即飭達邦樂野兩派出所通知四犯家屬來嘉義(在山中不宣布事由)後再由指揮所警察局各派一員陪赴台北領取骨灰事前絕對守密」。所以一切的期盼成空,所以見到的不是人而是骨灰。

一九五四年的四月十七日,湯守仁等前輩被以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之」的罪名,奉蔣中正裁定判處死刑,在下午二點三十分於新店安坑刑場執行槍決。我後來在現在的新店第三公墓,找到了曾經見過槍決現場(非湯案)的守墓人羅聰德先生,他回憶著曾經目擊過的畫面:「軍卡車載來,每個人的手都反綁著,面朝新店監獄的方向,有人負責喊『放』,就一槍一個,最多一次是遇到十五個人。」當時躲在草叢裡的他,聽著那槍聲,至今還餘悸猶存。

「母親抱著父親的骨灰,日日夜夜躲在房間裡哭,從那時候我就理解到,我父親再也不會回來了!」此後,湯守仁前輩的大小事情,在家裡、部落裡成了絕口不能提及的話題,就連「湯守仁」三個字,似乎都成了禁忌。

湯進賢嫻熟地把所有杯中注滿咖啡,溫暖的果酸味,稍稍化解了屋內的冷凝,嚥下一口暖香後,他這才似乎有了繼續訴說的力量,揚起嘴角,拉開一臉燦爛的笑容,只是他自己大概也不知道,那笑容比哭泣還更讓人鼻酸。

「後來我上學了,在學校裡,很多同學都叫我『匪諜的孩子』,我不懂『匪諜』是什麼?可是我知道蝴蝶,我還以為匪諜是蝴蝶的一種,想說蝴蝶很漂亮啊,叫我蝴蝶的孩子,意思是我很可愛吧!也不錯啊,你看我小時候真的很可愛。」指著全家福上的自己,真的是個俊俏的小男孩兒,像極了他英俊挺拔的父親。只是隨著年齡的增長,和三不五時來家裡查訪的警察,以及逐漸疏離冷漠的部落族人,他終於漸漸理解,「匪諜」永遠不會變成蝴蝶,反而是種極傷人的印記,而這個可怕的稱呼與身分,將深深地影響著他的一生。

阿里山上的夜正式來臨了,再溫熱的咖啡也暖和不了身心。湯進賢的院子裡有個火塘,他習慣性地在冬夜裡生起火,也許是家人圍坐在火塘旁聊天,也或許是家裡幾隻年邁的大狗,圈著身體放鬆打瞌睡,他撥了撥火塘裡的炭灰,「我父親的罪名,影響了我一輩子,甚至還罪連三代,連我的孩子們,生活都曾經被監控,但是我一直都以我的父親是湯守仁為傲。」抬起頭,又是一個無聲的燦爛笑容。

永遠的傳令兵

已經不知道是第幾次來到樂野了,這兒的風永遠都是冷冽的,不管是嚴寒或初春,只要是陽光照射不到的地方,風勢一起,就讓人感受到涼意。我撥了撥被風吹亂的頭髮,站在阿里山公路上某一家戶的院子前,等候著湯進賢出現,我們約定好,這天要前往鄭茂李先生家拜訪,鄭茂李老先生是湯守仁前輩的傳令兵,對於一九四七年發生的二二八事件,阿里山地區鄒族人下山參與的行動有部分的了解,算是目前鄒族人參與該事件,少數還存活在世的老人家,他又與湯守仁前輩的關係不一般,所以特別讓人好奇。

湯進賢家養了幾隻年邁的大狗,但畢竟是山上長大的,又去過獵場訓練,即使垂垂老矣,仍有著高度的警戒性,我站在距離門口還有十公尺的空地,幾隻本來慵懶打盹的狗兒,立刻就站起身來,發出生人勿近的低鳴聲,尾巴緊夾在後腿間,這是隨時會發動攻擊的態勢,於是我只敢乖乖地立在當地,不敢再繼續往前行進,哪知幾隻大狗仍然未放下戒心,走上前來圍繞著我打轉,低鳴聲始終沒停過,就在我擔心隨時會被攻擊的時候,湯進賢一聲喝斥,幾隻狗立刻乖乖地掉頭返回,繼續癱懶在原先睡覺的地方,連眼皮都不屑掀開來,彷彿剛剛那場緊張對峙未曾發生過。

精神抖擻的湯進賢從屋子裡快步走過來,又低聲喝斥了幾句無辜的大狗,然後連忙招手叫我過去院子坐下,說是準備了自己種植的咖啡,等喝完咖啡再出發也不遲。我緊跟在他的身後,繞過剛剛不友善的狗群,落坐在院子裡的木椅上,這是一種常在露營區可看到的套裝式桌椅,上面已經擺好了一壺咖啡和幾只杯子,琥珀色的液體在陽光的照射下,透出漂亮的光澤感,一時之間,我竟隱隱聞到陣陣帶有堅果氣息的咖啡香味直竄進鼻腔裡,「這是自己家種的咖啡,每批會留一些不錯的自己喝,你喝看看喜不喜歡?」我連忙點點頭舉起杯子,在涼風習習的吹拂下,細細品嘗口中燙舌的咖啡,全身慢慢地也暖和了起來。

過去前來造訪時,湯進賢大多喜愛泡茶,在他的居所裡,有一處占地不小的茶室,主位背後是大片的窗景,搖曳的樹枝總是在他背後晃動,容易讓人生出一種錯覺,彷若坐在屋外的綠地上品茗。阿里山地區的茶葉世界聞名,我在這裡喝了無數泡的茶湯,聽著湯進賢敘述他小時候的記憶,與湯守仁前輩的眾多軼事,那些都是長大的他從四處查訪得來的資訊。畢竟,湯守仁前輩遭槍決的時候,他不過還是個四歲的小孩兒,擁有的記憶不多,過度傷心的母親又從來不願多提父親的事,他只能慢慢地蒐集父親的故事,其中最多口述的來源,大概就是鄭茂李先生了。

停妥摩托車,湯進賢在前方帶路,沿著蜿蜒曲繞的小巷弄,鑽走了好一陣子,終於抵達一個不像住家的門口,他轉過身來低聲向我說著:「我們到了,這就是鄭先生的家。」再繼續往前是一小段緩坡,窄小的仿若城市裡的防火巷,他突然推開了一扇門,視野豁然就打開了。這是一個客廳,屋裡有些雜亂,但是充滿生活的氣息,窗戶微微打開一些縫隙,有冷風在屋內打轉,一位背對著門口而坐的長著,聽到聲音之後,微微轉過身來,聽得出有些微的喜悅之情,說著:「你來了,來這裡坐……。」我緊隨在湯進賢的身後,繞過幾張木質沙發,終於見到這位接近傳說中的人物。

老人家患有帕金森氏症,這是出發之前湯進賢就事先說明過的,他的雙手不斷地顫抖著,在見到湯進賢後,似乎因為情緒激動,手顫抖得更厲害了,他指著身邊的坐椅,要這位後輩趕緊坐下,還想要轉動身邊的小瓦斯爐,企圖煮一壺開水泡茶給後輩。湯進賢連忙湊上前去安撫著老人家,一手接過煮水泡茶的動作,一手指著我介紹給老人家認識,老人家對我點了點頭,又指著前方的坐椅,要我自便就好。然後抬起眼凝視湯進賢,見他熟練地在屋子裡又是泡茶、又是整理環境的忙弄著,唇角不自覺地揚起了笑容。

「他的爸爸很照顧我……,我看他就像看兒子一樣……那麼好的人……可惜年紀輕輕就被槍斃了……。」老先生意識清明,雙眸乾淨的像個孩子,憶起往事的時候,明顯有很多話想說,但是疾病讓他無法流暢的言語,一急起來就咳個不停,不僅雙手顫抖,就連身體都會前後搖晃。湯進賢緊靠著他,不時拍拍老先生的背後,要他別急慢慢說,偶爾還餵上一杯水,就擔心他情緒太過激動,湯進賢輕撫著鄭茂李先生的手,轉過頭對我說:「他是我爸爸在樂野教育所的學弟,只小了幾歲,二二八發生後那段時期,就跟在我父親身邊當個傳令兵,負責一些聯繫的事情……。」

老先生點點頭,但是又舉起手擺了擺,「那時候我還小……你爸爸很保護我……其實很多事情他都不讓我知道……我後來想起來……他都是為了保護我……。」老先生眼眶裡凝著淚水,連連嘆了幾口氣,湯進賢在旁邊補充道:「鄭先生之前跟我說過,有好幾次會議進行的時候,我爸爸都讓他守在門外,沒讓他進去,所以鄭先生都不知道會議裡談些什麼,也因為這樣,所以後來大逮捕的時候,鄭先生才沒被抓,雖然也被監視、訊問了很久,但至少沒被牽連下獄,他覺得當時我爸爸知道會出事,所以刻意保護他,不讓他參與這些事情……。」

一九四七年二二八事件發生的時候,阿里山區的鄒族人,受嘉義平地友人的邀請參與其中,當時的高一生與湯守仁等前輩,早已經產生民族自決的想法,希望在這一役當中,為鄒族爭取自決的空間,因此下山去到蘭潭水庫和嘉義機場等地,除了協助嘉義地區起義的民眾,同時也搶取軍火槍枝運回阿里山區,為接下來的戰鬥做準備。最後高一生前輩將散落嘉義市區的族人召回,為鞏固部落戰力為優先,後來嘉義地區的情勢,也未如當初預料發展,市區的混亂很快就被鎮壓住,儘管當年並未針對高一生湯守仁等前輩進行清掃,但也已經埋下了當局預備整肅阿里山區的種子。

「我和湯守仁還有方義仲,加上一個平地軍官,坐在一輛計程車上,往嘉義機場的方向衝過去,湯守仁要我們都壓低身體,不然會被機關槍掃射到,他果然是個上過戰場的人啊,當車子才剛接近嘉義機場的範圍,機關槍就噠噠噠地一陣掃射,我們的車子都被掃射到了……。」老先生握著湯進賢的手,眼睛凝望著窗外回憶著,原本斷斷續續的話語,突然在這一刻流暢起來,直到說起那噠噠噠地槍聲,才似乎又回到現實中,抖動的雙手激動地顫著,「你爸爸真的會打仗……他是從真正的戰場回來的人……如果不是他提醒……我們可能都已經死了……。」

「後來當局給他錢……給他當高官……他心裡都知道那些不是真的……。」老先生又握了握湯進賢的手,「我知道……你一定聽過很多謠言……你要相信你爸爸……他是個很聰明的人……。」湯進賢點點頭,聲音有些喑啞,「我知道,你放心,我相信我爸爸的為人,一定不像謠傳的那樣。」老先生重重地嘆了一口氣,像是終於放下心裡的大石頭一般,湯守仁前輩在他的心中,是一個宛如族群英雄人物般的存在,儘管後來有許多的流言蜚語與詆毀,都不能改變他認定的兄長形象,他更在意的是,兄長的兒子如何在一個充滿惡意的環境下長大?又是如何在眾多敘述中理解自己的父親。

窗外的寒風一陣陣拂來,老先生臉色有些蒼白,湯進賢為他穿上輕薄的羽絨衣,又倒一杯溫開水餵老先生喝了幾口,室內有片刻的安靜。老先生緩過氣之後,指著床底下的紙箱,要湯進賢把它拖出來,紙箱不大,裡面雜亂地放著一些資料似的紙張,他彎下身抖著手往裡面翻了幾下,撈出一本約莫幾十頁厚度的A4本子遞給我,我接過來一看,竟然是一本自印的書籍,封面印著「二二八小小傳令兵的秘密」,這次換我抖著手翻開書頁,內容是老先生的自傳,從他出生開始記錄,最後面還附上許多珍貴的照片,「這是我口述……我的孩子打字……自己花錢印了幾十本……給你看看……裡面有提到一些故事……看完以後記得還給我……這是最後一本了……。」

我連忙點頭道謝,並承諾在掃描之後一定歸還,我清楚知道,若不是湯進賢親自領著我過來拜訪,老先生肯定不會將這麼重要的傳記拿出來,並同意讓我帶走閱讀。屋外的天色有些黯淡了,湯進賢說老先生等會兒要吃飯,吃完飯後需要小憩一下,所以不便再多作停留打擾。於是,將老先生先扶到床上躺好之後,就準備帶著我先行告別。離去前,老先生又捉緊了湯進賢的手,微微有些喘氣地說道:「想聽爸爸故事的時候……就隨時來找我啊……趁我還記得……把記得的都說給你聽……。」突然之間,我就鼻酸了起來,湯進賢低聲地答應著,要老先生趕緊休息,轉身準備離開的時候,我似乎見到了他脹紅的眼睛和鼻頭。

回到位於阿里山公路上湯進賢的住家,幾隻老狗見著了主人,乖巧地搖著尾巴出來迎接,對我這個陌生人也沒再兇狠地吠叫,進到屋內,湯進賢一如既往地開始泡茶,「因為鄭先生和我父親的關係,所以我也把他當父執輩一般,有時候想念起父親,我就會過去找他聊一聊,這些年從鄭先生那邊,聽到不少關於父親的事情。」語畢,一杯金黃色的茶湯推往我眼前,「他因為曾經是我父親傳令兵的身分,受到很長時間的監控,他說被找去『吳鳳山地治安指揮所』不知多少遍,沒有人相信他身為傳令兵,會沒有參與我父親規劃的事情,鄭先生說他後來才理解,原來父親用很迂迴的方式在保護他……。」陽光在湯進賢的後方隱隱約約,讓人看不清他臉上的神情。

他拿起桌上那本《二二八小小傳令兵的秘密》,翻了幾頁之後抬眼凝視我,「最後一本了,你影印好之後,一定要記得寄回來,我親自拿去還給鄭先生,順便再去跟他聊聊我爸爸……。」聲音說著說著就有些哽咽了,屋外的風沉默地掃進屋內,氣溫似乎突然就降了幾度,只餘爐子上的哨音壺聒噪地鳴叫著。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價